«…Самым крупным зданием обители, господствующим во всем ансамбле, является величественный Троицкий собор. Как и почти все храмы Устюга XVII века, он был детищем одной из крупнейших купеческих фамилий — Грудцыных. (Правда, еще в 1658 году по завещанию других видных купцов города — семьи Босых — в монастырь на церковное строительство было пожертвовано 1500 руб.).

Заложенный в 1659 году по заказу Силы Грудцына, собор возводили затем на средства его брата Ивана Грудцына. Однако через некоторое время в связи со смертью братьев работы были приостановлены. Старец этой обители Филарет, тесть третьего брата, Василия Грудцына, завещал ему достроить храм и даже оставил на это деньги. Однако Василий деньги присвоил, а сооружать собор не стал. Лишь после жалобы игумена монастыря Андроника в 1689-1690 годах патриарху Иоахиму он возобновил строительство, которое было закончено, согласно описи города, в 1690-х годах.

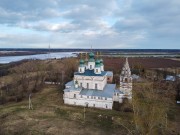

Судя по архитектуре, Троицкий собор сооружался по образцу собора Михайло-Архангельского монастыря, повторяя в целом его традиционную композицию. Поставленный на подклет его крупный кубический объем с трехапсидным алтарем и позакомарным покрытием (позднее переделано) свободно и величаво несет пять больших световых барабанов с главами. Размеры собора подчеркивают пониженные галереи, которые окружают его с трех сторон и заканчиваются с востока небольшими кубическими приделами, прежде завершенными главами.

Однако ряд черт отличает этот храм от прототипа. Необычна для Устюга постановка его колокольни не на углу, а по продольной оси здания, с западной стороны. Ее стройный восьмигранный столп с шатром водружен на низкий, прорезанный арками четверик, служивший входом в собор и соединенный с галереей крытой лестницей. В противоположность Михайло-Архангельскому храму алтарь получил здесь традиционную форму трех полуциркульных апсид (хотя подклетная часть под ним и имеет прямоугольное очертание), а барабаны глав сделаны восьмигранными, с кокошниками у основания, что встречается позднее у ряда устюжских храмов (собор Спаса Преображения Спасского монастыря, церковь Дмитрия Солунского в Дымкове и др.).

Монументальности облика Троицкого собора во многом способствует его сдержанное декоративное убранство, необычное для второй половины XVII века. Членящие стены лопатки, простые карнизы из тяг, архивольты пологих закомар, мелкие кокошники приделов, а также парапет из ширинок на галерее составляют весь первоначальный его убор. Обрамления окон собора из прямоугольных изразцовых рамок появились позднее, после растески проемов в начале XVIII века и несколько смягчили прежнюю суровость здания. Более нарядной выглядит колокольня, особенно ее четверик, украшенный многочисленными ширинками.

Выразителен оригинальный интерьер Троицкого собора. Светлый, парадный и просторный, он имеет не четыре, а всего лишь два мощных столба, поддерживающих при помощи подпружных арок своды с большим барабаном в центре и с меньшими над угловыми частями. Такая двустолпная конструкция на местной почве встречается довольно редко. Почти одновременно она, как известно, была воплощена в соборе Прокопия Устюжского, но в гораздо меньших размерах и лишь с одной центральной световой главой. Свое происхождение такое двустолпие ведет от Благовещенского собора Сольвычегодска, получив затем в XVII веке широкое развитие в вологодско-костромских памятниках, которые, очевидно, в свою очередь послужили образцами для данного храма.

Зодчие, возводившие Троицкий собор, достигли подлинного мастерства в создании конструкции подобного типа и сумели добиться ощущения пространственной свободы и легкости парения сводов, преодолев их тяжесть и массивность. Этому во многом способствуют как сами столбы, стройные, крестообразные и сравнительно небольшого сечения, так и подпружные арки, значительно суженные по ширине. Поставленные в центре храма, столбы без видимого напряжения несут своды и барабаны глав, которые расположены над его основным помещением (не над алтарем), буквально заливая светом все его уголки. Для сокращения диаметра барабанов применены дополнительные арки с необычными плоскими треугольниками парусов в углах при переходе к граням барабанов. Такие арки и паруса составляют индивидуальную особенность собора, находя прямые аналогии лишь в Благовещенском соборе Сольвычегодска, откуда они, видимо, и были непосредственно заимствованы.

В подклете два мощных столба, расположенные точно под верхними столбами, поддерживают массивные коробовые своды. Подклетная часть под галереей разделена на ряд отдельных небольших помещений с самостоятельными наружными входами и по традиции использовалась для хранения различных товаров и ценностей.

Внутри собора сохранился великолепный и, пожалуй, один из лучших в Великом Устюге резной пятиярусный иконостас конца 1770-х — начала 1780-х годов, выдержанный в формах елизаветинского барокко. Это сложное в плане архитектурное сооружение с выступающей центральной частью украшено многочисленными витыми колонками, сильно раскрепованными антаблементами с полукруглыми и волнистыми фронтонами, замысловатыми рамами и картушами из раковин и круто изогнутых завитков, гирляндами из цветов и листьев. Напряженные, подвижные формы декоративного убранства иконостаса устремлены вверх, завершаясь под самым куполом скульптурными фигурами распятого Христа и предстоящих. Блистающие позолотой торжественные массы этой алтарной преграды создают симфонию ликующего великолепия, проникнутую отнюдь не церковно-мистическими настроениями.

Светскость интерьера усиливают украшающие верхние части его стен и своды лепные барочные картуши-рамы с гирляндами в виде плодов и листьев. Перекликаясь своими формами с декоративной резьбой иконостаса, они создают иллюзию невесомости стен и парения сводов, усиливая тем самым эффект перехода от более крупных и массивных форм нижних частей иконостаса к легким верхним, где рокайльные завитки, вертикальные гирлянды цветов, гроздья винограда образуют полный движения узор. Прихотливо изгибаясь, эти текучие формы обрамляют красочно живописные иконные изображения, плавно переходя от выступов и выносов к углублениям и разрывам, от горизонтальных деталей к вертикальным.

Особую роль в иконостасе играет необычайно выразительная объемная скульптура. Она не только завершает иконостас, но и подчеркивает его основные членения. Так, одни фигуры ангелов с мягкими, несколько женоподобными ликами венчают боковые части, а другие — хрупкие, нарочито изогнутые, представленные в экстатических позах,— поддерживают замысловато усложненные картуши в центре. Но наиболее интересны монументальные, чуть тяжеловесные изображения четырех евангелистов на царских вратах. В свободных позах фигур святых, в изрезанных многочисленными подвижными складками одеяниях, в несколько простоватых ликах чувствуется рука мастера, хорошо знакомого со стилистикой барокко. Он сумел органически сочетать живые формы декора царских врат и всего иконостаса с сочной и живописной пластикой фигур евангелистов, придав каждой из них индивидуальный облик и определенную психологическую напряженность.

Сохранившийся договор монастыря с иконописцами и резчиками о поставлении и украшении соборного иконостаса позволяет уточнить дату его возведения и имена мастеров. Иконостас сооружался с 1776 по 1784 год резчиками из Тотьмы — братьями Тимофеем и Николаем Богдановыми. Их участие в работе над этим сооружением объясняет его столь ярко выраженный барочный характер: на 1770-1780-е годы приходится расцвет барокко в Тотьме. Напомним, что Великий Устюг именно в это время вовлекается в сферу художественной жизни Петербурга и ряд его памятников отмечен уже чертами нового стиля — классицизма. Золотил царские врата и, вероятно, возглавлял работы по золочению самого иконостаса Петр Лабзин. Иконы нижнего яруса (на обороте их есть авторская подпись: «писал иконописец Алексей Колмогоров 1776 г.») и ряд верхних в 1776-1781 годах писал известный художник Алексей Колмогоров. В 1781 году после его смерти десять апостольских икон и ряд других написали Егор Шергин и Василий Афанасьев, священник городского Успенского собора...»

Источник: Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. - Л., 1983

РусАрх - Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма (rusarch.ru)

7 ноября 2011

7 ноября 2011

17 июня 2023

17 июня 2023

23 июня 2024

23 июня 2024

20 мая 2025

20 мая 2025

Комментарии и обсуждение