«…История монастыря тесно переплетается с историей Государства Российского, развитием русской культуры. В ХVІ в. Пафнутиев монастырь становится одним из славнейших и богатейших в России. После разорения в 1610 г., по ходатайству настоятелей, царь Михаил Феодорович, а в последующие годы преемники его - царь Алексей Михайлович, царь Феодор Алексеевич и цари Иоанн и Петр Алексеевичи - в разное время утвердили за Пафнутиевым монастырем прежде бывшие во владении его вотчины, жалованные царями Иоанном Васильевичем Грозным и Феодором Иоанновичем. Сверх того, теми же царями много пожаловано было монастырю и разных угодий в разных уездах. И таким образом, дарованы были средства к восстановлению Пафнутиева монастыря, а богатыми вкладами благотворителей возобновлены и исправлены все здания монастыря, и монастырь приведен был в по-прежнему «цветущее состояние».

Во второй половине XVII в. обитель достигает наибольшего расцвета, практически завершается строительство всех ныне существующих зданий (кроме церкви Свт. Митрофана и трапезной пристройки Собора Рождества Богородицы). В Синодальный период монастыри в России подверглись сокращениям. Многие обители были закрыты и пришли в упадок и разрушение. Боровский Пафнутиев монастырь, как древняя и богатая обитель, уцелела, но по штату от 29 февраля 1764 года в ней было положено монашествующих: архимандрит-наместник, казначей, 8 иеромонахов, 4 иеродиакона, монахов и прочих послушников 13, больничных 5 человек. Всего 33 человека и служителей 25 человек. Если вспомнить о том, что при кончине преп. Пафнутия братии было 95 человек, то можно заметить явный упадок.

Со временем, однако, монастырь снова стал процветать. В 1744 г. к обители были приписаны 11 тыс. крестьян. Посетители монастыря в XIX в. отмечают его ухоженность, тишину, особое спокойствие и умиротворение. Нам неизвестны имена выдающихся подвижников тех времен, но, судя по духу монастыря, его налаженному и спокойному быту, жизнь братии протекала тихо и размеренно, в неспешных монастырских службах и трудах на послушаниях. Процветанию монастыря не помешало даже троекратное посещение его наполеоновской армией в 1812 г., тогда сгорела богатая монастырская библиотека. В ХVІІ-XІX вв. монастырь славился редкими иконами, фресками, богатыми ризницей и библиотекой.

Из Жития основателя обители преподобного Пафнутия видно, что он первоначально построил деревянную церковь, а потом каменную, расписанную Митрофанием и Дионисием, которая освящена в 1467 г. В 1589 г. освящается новый кирпичный храм, построенный по повелению и на средства царя Федора Иоанновича вместо старого белокаменного. Собор пятикупольный, четырехстолпный. В южном алтаре был устроен придел Феодора Стратилата, а к северной наружной стене примыкает как самостоятельная церковь - придел Великомученицы Ирины. Приделы освящены в честь святых покровителей царя Феодора и царицы Ирины.

Боровский Пафнутиев монастырь числился среди крупных. По переписи 1678 года ему принадлежало 1227 дворов, но затем это число увеличилось. По описи 1701-1705 гг., за Боровским Пафнутиевым монастырем числится уже 1725 дворов. Вотчинами монастыря были 108 населенных пунктов, в их числе 5 слобод, 15 сел, 9 селец, 79 деревень, где проживало 7265 душ мужского пола.

По документам ревизии 1719-1723 гг., монастырь владел 9116 душами мужского пола. На конец 1747 г. за ним уже числится 11094 души (женщины и дети до 18-летнего возраста в опись не включались). Были это главным образом крестьяне и бобыли. В начале XVIII столетия владения монастыря были в 16 уездах центральной части России. Монастырь расширяет и свое хозяйство. Главной его отраслью являлось земледелие. Возделывались рожь, овес, пшеница, ячмень, горох, конопля. Рожь и овес занимали две третьих части всех посевов.

Важное значение в хозяйстве монастыря имел рыбный промысел. Монастырские рыбные ловли были на реках Протве, Оке, Наре. Имелось два рыбных озера в Серпуховском и Боровском и одно в Боровском уездах, возле самого монастыря - два (а затем вырыт и третий) рыбных пруда. Они пополнялись водой из речки Истермы, для чего здесь была сооружена плотина. Боровскому Пафнутиеву монастырю принадлежала также и часть водоемов озера Селигер. Рыба шла на питание монастырской братии и поставлялась на продажу.

По жалованным грамотам царя Михаила Федоровича монастырю принадлежали дворовые места в городах Боровске, Калуге, Серпухове, Москве (в Китай-городе). Дворовые места - это особые монастырские дворы с избами, а в Китай-городе даже с каменной церковью. Здесь размещались и житницы, конюшенные и скотные дворы. Было при монастыре и парковое хозяйство, в которое входили: часть речки Истермы с прудами и плотинами, сосновый и липовый парк с положенными для него прогулочными аллеями, полянками, смотровыми площадками, откуда открывались живописные места округи. Были и плодовый сад, в котором плодоносило свыше 900 яблонь и груш, и свое парниковое хозяйство (парковое хозяйство и сейчас существует, но находится в запущенном состоянии). Лучшие земли вокруг монастыря, лучшие заливные луга - монастырские.

В полуподвальных, подвальных помещениях, на первых этажах монастырских зданий размещались поварня, пирожня, хлебня, квасоварня, столярная и другие мастерские. Но не только для хозяйственных целей использовались эти помещения, хранилось здесь и оружие, и боеприпасы - пушки большие и малые, карабины, мушкеты, бердыши, свинец в слитках, называемых «свиньями», бочки с порохом, разного калибра пушечные ядра, пули.

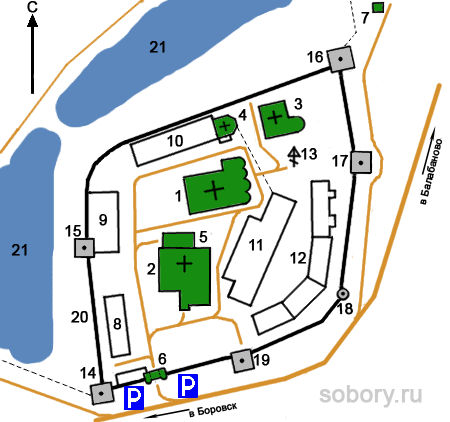

В 1701 г., внутри монастырских стен с шестью башнями, стояло пять действующих церквей: собор, теплая церковь при трапезной, церковь Илии Пророка, церковь Михаила Архангела и церковь Пафнутия. Все церкви каменные. Здесь же находились каменные кельи, где жили монахи, и кельи архимандрита, келаря, казначея и больничная палата. За пределами монастыря стояли: гостиный двор, 63 лавки, в которых шла торговля во время ярмарок, подле лавок - кузница, солодовня, амбар для сушки солода, поварня. Вблизи монастыря находились хозяйственная усадьба с конюшенным двором и избой для конюха, конюшни, амбары, сараи. Все они деревянные, крытые дранью, тесом или соломой. Недалеко находился скотный двор для содержания коров. Напротив скотного двора было монастырское гумно, где стояла изба с сенями, четыре овина, две половни, скирды хлеба.

Для прокормления многочисленной братии и обслуживающих монастырь работников, для обеспечения кормами скота имелись так называемые десятинные пашни, т. е. собственная монастырская пашня. Находились эти пашни вблизи монастыря, здесь проще было обеспечить контроль за барщинным трудом крестьян и легче доставить в монастырь готовую продукцию.

Одна из башен Боровского Пафнутиева монастыря, расположенная на берегу пруда, называется в народе башней Измены. Для того чтобы выяснить происхождение этого названия, надо обратиться к лихолетью Смутного времени, когда, после гибели Лжедмитрия-первого, появился новый самозванец. Это был Лжедмитрий-второй, обосновавшийся под Москвой в селе Тушино и прозванный «Тушинским вором». Вынужденный оставить Тушино, он обосновался в Калуге, а затем снова двинулся на Москву. Вместе с самозванцем шли разбойные отряды литовского магната Яна Сапеги, причинившего немало горя и страданий русскому народу.

Для защиты столицы было создано московское войско численностью 12 тысяч человек во главе с князем Михаилом Константиновичем Волконским, которое заняло крепость Пафнутиева монастыря и держало здесь оборону в течение нескольких дней и ночей. В подвалах монастырских зданий, в частности в погребном корпусе, были собраны немалые запасы продовольствия и боеприпасов.

Крепость была неприступна. Однако помощники Волконского, воеводы Яков Змеев и Афанасий Челищев, пошли на сговор с врагом. Были открыты ночью ворота башни, что расположена в западной стене ограды. Противник прорвался на территорию крепости, завязался бой, который продолжался всю ночь и весь день. Погибло все русское войско и князь Михаил Волконский. В числе последних, сражаясь у южных ворот Рождественского собора, был зарублен

Много погибло здесь жителей города Боровска и окрестных деревень, укрывавшихся за крепостными стенами. Об этом свидетельствуют записи в Писцовой книге за 1621 г., где перечисляются жители города. Так трагически закончилась схватка с врагом в 1610 г. Но отвага и мужество Волконского и войска его не забыты. А башня, ворота которой были предательски открыты врагу, стала называться башней Измены.

Есть и другая версия. В своем дневнике Ян Сапега утверждает, что никакой измены не было, что ворота были открыты по другой причине. У ворот крепости скопилось множество крестьян, стремившихся укрыться за монастырскими стенами. Волконский решил впустить их и приказал открыть ворота. Этим и воспользовались враги, ворвавшись в крепость вместе с крестьянами.

В 1670 г. на территории монастыря на месте главного захоронения погибших воинов были построены больничные палаты с церковью Пророка Илии. Много известно случаев, когда на месте былых сражений или в память о них возводились на Руси часовни, церкви, соборы. В городе Малоярославце есть Никольский собор, построенный в память победы над наполеоновской армией 12 октября 1812 г. В Кижах возведена Преображенская церковь в честь победоносного окончания войны со шведами (1708-1721). Храм Василия Блаженного в Москве на Красной площади построен во славу победы над Казанским ханством (1555-1560). Можно считать, что больничные палаты и церковь Пророка Илии при ней служат памятником исторических событий на территории монастыря в 1610 г.

В 1777 г. Боровску царским указом был дан герб, в основу которого положено событие 1610 г. Герб представляет собой щит, на его серебряном поле изображены червленое сердце с золотым крестом и лавровым венком. Серебро символизирует чистоту намерений, невинность и чистосердечие, благородство Волконского, сердце - верность, любовь к Родине, крест - усердие к вере, а лавровый венок вокруг сердца означает символ славы.

События 1610 г. нанесли огромный ущерб монастырю. Утрачены не только накопленные за двести с лишним лет его жизнедеятельности ценные предметы, убранство церквей, но и вся техническая документация, дарственные грамоты, древняя библиотека.

Печальный след на Боровской земле оставила Отечественная война 1812 г. Пострадали город, окрестные села и деревни, разграблен и сожжен Боровский Пафнутиев монастырь. Наполеоновские войска трижды бесчинствовали здесь, когда шли на Москву, когда отступали из столицы на Калугу через Наро-Фоминск и Боровск и когда позорно бежали, получив сокрушительный отпор в Тарутине и Малоярославце.

В архивных документах монастыря имеется немало сведений о тех или иных ремонтных работах после наполеоновского погрома. Была полностью утрачена фресковая роспись в церкви Рождества Христова, в трапезной. Пришлось забелить пострадавшую роспись в паперти под колокольней. Утрачен третий этаж келейного юго-восточного корпуса и т. д. Больших разрушений монастырских зданий за период немецкой оккупации не случилось - всего около четырех месяцев хозяйничали здесь фашисты, но осквернение его было значительным. В центральном соборе и нижних этажах ряда зданий, где захватчики устроили конюшни, оказались выбитыми двери, рамы, перегородки, остались горы навоза.

В марте 1991 г. сельскохозяйственный техникум освободил церковь Св. пророка Илии с больничной и трапезной палатами, построенную, по преданию, на месте захоронения 1610 г. защитников монастыря. Здесь поначалу помещались все монастырские службы. Освящение храма пришлось на субботу Пасхальной седмицы. Из близлежащей приходской церкви села Роща к этому времени перенесли монастырское распятие с предстоящими. 13 апреля 1991 г. состоялось освящение церкви Св. пророка Илии, в которую была перенесена часть мощей преп. Пафнутия, - она сохранялась в Псково-Печерском монастыре и была перевезена оттуда архиепископом Калужским и Боровским Климентом.

В 1994 г., по случаю совпадения двух юбилейных дат - 550-летия обители и 600-летия рождения преп. Пафнутия, - монастырь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий П. Его Святейшество совершил торжественное богослужение, крестный ход. С лета 1994 г. начались торжественные и праздничные (с 1995 г. - утренние и вечерние) богослужения в соборе Рождества Богородицы. В нем построен иконостас, устроен придел в честь преп. Пафнутия, 14 сентября 1996 г. подняты колокола на колокольню. В октябре 1996 г. отслужен молебен с водоосвящением в храме св. вмц. Ирины. Придел в честь Пафнутия Боровского был освящен в марте 1997 г. архиепископом Климентом…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 767-770

Комментарии и обсуждение

Училище к настоящему моменту снесено. Село Роща включено в черту Боровска.