Старый Киев. Собор Софии, Премудрости Божией.

Софийский собор

Престолы: Софии, Премудрости Божией

Архитектурные стили: Византийский (подробнее >>), Украинское барокко

Год постройки: Между 1037 и 1040.

Епархия: Объект не принадлежит Православной Церкви

Адрес: Украина, Киев, ул. Владимирская, д.24

Координаты: 50.452918, 30.514192

Входит в коллекцию: Домонгольские храмы Древней Руси

Проезд: троллейбусом № 6, 16, 18 до остановки "Софиевская площадь"

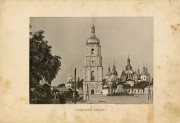

Раскрашенная почтовая карточка, выпущенная в кон. ХIХ в. Приблизительная датировка: с 01.07.1885 г. по 01.07.1895 г.

Алексей Кротов

1 июля 1891

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Софийский собор относится к произведениям византийско-киевского зодчества. Святая София — главное культовое сооружение Киевской Руси времен Ярослава Мудрого (1019—1054 г. г.). Нет общепринятой датировки строительства церкви. Утверждение о том, что в качестве ктитора выступил Ярослав, воздвигший храм в память победы над печенегами в 1036 году, неоднократно подвергалось сомнению. Высказывалось предположение, что собор заложил еще Владимир I Святославич, а завершение строительства и украшение здания фресками и мозаиками относится уже к правлению его сына Ярослава и происходило не позднее 1020-х годов. Однако это мнение не стало общепринятым. А. Поппэ и А. И. Комеч утверждают, что начало строительства храма, относится к 1037 году.

В «Новгородской первой летописи» закладка князем Ярославом Софийского собора упомянута под 1017 годом. Однако в «Повести временных лет» говорится: «В лето 6545 (1037 г.). Заложи Ярославъ городъ великый, <…> заложи же и церковь святыя Софья, митрополью». Различие в датах, возможно, объясняется записью в Комиссионном списке новгородской летописи: «...заложи Ярославъ город Кыевъ, и церковь святыя София сверши». Собор, таким образом, строился в 1017—1037 г. г. В 1051 году в нем уже был хиротонисан Иларион, первый «митрополит из русских». Однако нет полной ясности и в вопросе о том, какая из двух церквей — Богородичная Десятинная или Святая София — была кафедральным собором киевских митрополитов. В 1950—1960 годы в научном сообществе утвердилось мнение о двух этапах строительства собора. Полагали, что наружные галереи и башни были пристроены к общему массиву здания в конце XI столетия или даже позже. В настоящее время можно считать доказанным: храм во всем своем объеме возводился одновременно без существенных перерывов в строительстве. Строительная техника и архитектурные особенности собора свидетельствуют, что его строителями были греки, приехавшие из Константинополя. Они возводили храм по образцам и согласно традициям столичного византийского зодчества, правда, с некоторыми отклонениями. Храм построен в технике смешанной кладки: ряды квадратного кирпича (плинфы) чередуются с рядами камней, а потом покрываются известняковой обмазкой — штукатуркой. Софию первоначально венчали тринадцать глав, образующих пирамидальную конструкцию. Ныне у храма 19 глав.

В древности кровля состояла из уложенных на своды свинцовых листов. По углам храм укреплен контрфорсами — вертикальными опорами с внешней стороны стены, которые принимают на себя ее вес. Для фасадов собора характерно обилие лопаток, которые соответствуют внутреннему членению пространства опорными столбами. Наружные стены галерей и апсид украшены многочисленными нишами. С западной стороны, по византийской традиции, к храму примыкают две лестничные башни, ведущие на хоры и плоскую кровлю — гульбище. Во время богослужения хоры предназначались для великого князя, его семьи и приближенных. Однако имели они и светское предназначение: здесь князь, по-видимому, принимал послов и обсуждал государственные дела. Здесь же хранилось книжное собрание Софийского собора. Возможно, в отдельном помещении находился и скрипторий — мастерская по переписке книг. Внутреннее пространство собора представляло собой равноконечный крест, с алтарной апсидой на востоке. С севера, юга и запада находились двухъярусные аркады. Над средней частью креста возвышался центральный купол. Главный объем здания окружали два ряда открытых галерей. С самого начала существования София Киевская испытала несколько набегов и ограблений. Уже в 1169 году суздальский князь Андрей Боголюбский нападает на Киев и приносит существенный вред храму. В 1180 году София едва не сгорела во время большого пожара. В течение веков церковь претерпела многие изменения. При разгроме Киева Батыем в 1240 году она была разграблена. Впоследствии храм неоднократно горел, постепенно приходил в ветхость, подвергался «починкам» и переделкам. В 1497 году собор был разграблен крымскими татарами. Разрушения, причиненные собору в течение XVI в., были столь велики, что, по словам современника, некогда величавый собор стоял в это время уже без кровли. Вероятно, в эти же годы в Софии Киевской прекращаются богослужения. В 1596 году собор оказался в руках униатов после заключения Брестской унии. В XVII веке София была «поновлена» митрополитом Петром Могилой. В 1633 г. под руководством итальянца Октавиано Манчини начались большие реставрационные работы в Софийском соборе, которые длились до 1640-х годов, но так и не были завершены.

Возобновление Софийского собора в Киеве в полном объеме произошло уже начиная с 1688 г. на средства гетмана Ивана Мазепы. Здание приобрело тогда черты стиля барокко, ставшие еще более выразительными после окончательной перестройки 1740-х годов, когда вид собора (в котором было уже 17 престолов) практически приблизился к современному, если не учитывать нартекс, построенный в 1889 году. Сохранились словесные описания Софии, созданные иностранными путешественниками XVI—XVII веков Эрихом Ляссотой, Павлом Алепским и другими, однако наиболее важным источником для воссоздания первоначальных форм постройки являются рисунки голландского художника Абрагама ван Вестерфельда. Он посетил Киев в 1651 году и сделал несколько зарисовок Софийского собора и его росписей. Интерьер Софии Киевской в меньшей степени подвергся искажениям и сохранил часть своего первичного убранства. В храме сохранились самые ранние мозаики и фрески. Они также выполнены византийскими мастерами. На стенах собора были найдены нацарапанные надписи — граффити. Около трехсот граффити свидетельствуют о политических событиях прошлого, в них упоминаются конкретные исторические деятели.

Наиболее ранние надписи дали возможность исследователям уточнить датировку внутренней отделки церкви. Пышным украшением внутреннего обрамления храма были и являются мозаики, в частности, известнейшая из них Богматерь-Оранта, т. н. «Нерушимая стена» (в Киеве существует поверье — «пока стоит Оранта, до тех пор стоит и Киев»). Немного ниже, под «Нерушимой стеной» находятся мозаики «Евхаристия», «Святительский чин», главная купольная мозаика «Христос Пантократор», всего же мозаики собора занимали площадь около 640 кв. м. В намного худшем состоянии к нам дошли фрески Святой Софии, известнейшие из них «Встреча Марии и Елизаветы», «Жертвоприношение Авраама», «Дети Ярослава Мудрого», изображение апостола Павла, святого Григория Богослова и другие. Пол Софийского собора в Киеве выложен железными плитами с изображением мусульманской символики — полумесяца. Софийский собор стал местом захоронения киевских князей. Здесь погребены: Ярослав Мудрый, его сын Всеволод, а также сыновья последнего — Ростислав Всеволодович и Владимир Мономах. Вопрос о том, почему члены одного семейства были погребены в разных церквах, — в Софии и в Десятинной, — не получил у историков убедительного ответа.

К главным святыням собора принадлежали: привезенное из Константинополя княгиней Ольгой распятие, царственный венец, подаренный Владимиру Мономаху византийским императором, то есть знаменитая «Шапка Мономаха». К числу святынь принадлежали и кисть руки великомученицы Варвары, челюсть Крестителя Руси Владимира. Софийскому собору отводилась роль главного храма Киевской Руси и оплота новой, христианской веры. На протяжении нескольких веков София Киевская была центром общерусской экклесии, средоточием политической и культурной жизни страны. Угроза разрушения нависла над древним храмовым комплексом в XX столетии. В начале 1930-х годов советская власть приняла решение об уничтожении Софии, лишь вмешательство Франции, которая помнила о том, что королева Анна (жена Генриха I) была дочерью основателя храма Ярослава Мудрого, не позволило уничтожить эту реликвию. Коммунисты побоялись международного скандала — так появился основанный в 1934 году Софийский музей-заповедник, здесь были начаты научно-исследовательские и реставрационные работы. Сегодня длина собора без галерей составляет 29,5 м., ширина — 29,3 м., с галереями: 41,7 м. и 54,6 м. Высота до вершины главного купола 28,6 м., величина подкупольного квадрата 7,6 м. Софийский собор стал первым, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины.

http://www.worldwalk.info/ru/catalog/1265/

Ансамбль заповедника сложился на протяжении девяти веков и включает в себя памятники различных эпох. Строительство ансамбля как общерусского религиозного центра — «митрополии Русской»,согласно данным «Повести временных лет», началось в 1037 г. в центре новой столицы — «города Ярослава», распланированной на плоскогорье Старокиевской горы, где, по словам той же летописи, в 1036 г. войска Ярослава Мудрого разгромили напавших на Киев печенегов.

Ансамбль митрополии, состоявший из Софийского собора и построек митрополичьего двора, окруженных каменными стенами, комплексами монастырей Ирины, Георгия и церкви XI в. в пер. Стрелецком, находился на пересечении двух главных магистралей «города Ярослава». При митрополии находилась библиотека и центр книгописания. В Софийском соборе происходили важнейшие государственные церемонии — приемы послов, посажения князей «на стол» и т. п.

В 1240 г. ансамбль митрополии был разрушен при нашествии Батыя. Софийский собор вскоре был приспособлен для богослужения.Остальные здания постепенно разрушились и известны в наше время лишь по археологическим раскопкам. В конце XVI — начале XVII вв. собор был частично отремонтирован, вокруг него возникает «Софийская слобода» с деревянными постройками.

Значительные работы по восстановлению собора и строительству новых деревянных построек происходят при митрополите П. Могиле в 1630-е годы (это подтверждают рисунки А. Вестерфельда). Монастырь (учрежден в 1638 г.) окружает ограда, построены две колокольни к востоку от собора, митрополичьи покои и другие постройки. К концу XVII в. в монастыре сооружаются новые деревянные и частично каменные постройки.

Все деревянные постройки погибли во время пожара 1697 г. Строительство каменных зданий вокруг Софийского собора начинается после 1697 г. Значительные строительные работы на территории монастыря, развернувшиеся в конце XVII — начале XVIII вв., продолжались вплоть до середины XVIII в. В это время возникает большинство сооружений, существующих и сейчас: ограда с Южной и Западной брамами, колокольня, митрополичий дом, монастырская трапезная, здание бурсы.

В 1934 г. территория Софийского собора со всеми зданиями была объявлена Государственным архитектурно-историческим заповедником. С 1950-х годов проводятся реставрационные работы, сопровождающиеся исследованиями памятников ансамбля. Сооружения Софийского заповедника, имеющие большую историческую ценность, составляют один из лучших ансамблей архитектуры и являются композиционным центром исторической части Киева.

Софийский собор, 1037 г. Собор по типу близок к византийским постройкам X-XII вв., но непосредственных аналогий не имеет. Собор представляет собой пятинефный крестовокупольный храм, оканчивающийся на востоке пятью алтарными полукружиями-апсидами. Две открытые галереи — двух- и одноэтажная, позднее также надстроенная, — окружают собор. С западного фасада расположены две башни с лестницами, ведущими на хоры.

Особенностью архитектуры собора является его пирамидальная композиция. Архитектурные массы, нарастающие к центру, создают торжественный и величественный образ сооружения. Стены здания сложены способом смешанной кладки («орus mixtum»), когда ряды кирпича (плинфы) чередуются с рядами камня. Перекрытия сводчатые: коробовые, купольные, крестовые.

В интерьере собора примечательно сочетание мозаик, находящихся в центральном подкупольном пространстве и апсиде, и фресковой росписи — в остальных частях. На западной, южной и северной стенах главного нефа помещены изображения семьи Ярослава Мудрого. Композиционным центром комплекса мозаик и фресок является изображение Пантократора (Христа-Вседержителя) в главном куполе и Богоматери-Оранты — в центральной апсиде. Стиль мозаик и фресок близок к византийской столичной художественной школе.

Значительный интерес представляют росписи светского характера в южной и северной башнях. Здесь показаны сцены княжеской охоты, ловли диких животных, развлечения во время празднеств. От древнерусского декоративного оформления собора в отдельных местах сохранились участки многоцветного мозаичного пола, парапетные плиты из шифера, покрытые резным орнаментом, многочисленные резные мраморные детали, княжеские саркофаги. В 1240 г. хан Батый опустошил и ограбил собор. В XVI в. он находился в запустении. В первой половине XVII в. собор частично отстраивается (архит. О. Манчини). В декоре собора появляются ренессансные мотивы. После опустошения и разорения в 1240 г. собор вплоть до начала XVII в. находился в запустении.

В конце XVII — середине XVIII вв. в результате перестроек собор приобретает формы украинского барокко (надстраиваются 6 новых куполов, устраиваются скатные крыши, фасады здания оформляются фронтонами и лепными украшениями, верхи всех куполов надстраиваются и приобретают барочную форму, сооружается барочный иконостас). В середине XIX в. собор капитально ремонтируется, укладываются чугунные полы, раскрывается от позднейших наслоений и записывается масляной живописью древняя фресковая роспись. В конце XIX в. к западному фасаду пристраивается нартекс.

Собор, начиная с середины XIX в., исследовали Ф. И. Солнцев, П. Г. Лебединцев, Д. В. Милеев, И. В. Моргилевский, М. К. Каргер, Н. И. Брунов, Ю. С. Асеев, Н. И. Кресальный, В. П. Волков, Б. П. Волков, Г. И. Говденко и др. Над изучением и реставрацией фресковых росписей и мозаик работали А. В. Прахов, Д. В. Айналов, П. И. Юкин, Е. А. Домбровская, В. Н. Лазарев, В. И. Левицкая, Л. П. Калениченко, О. Ф. Плющ, Е. С. Мамолат, Г. Н. Логвин, И. Ф. Тоцкая, И. П. Дорофиенко и др. Собору посвящена большая научная и научно-популярная литература (около 1000 наименований). Софийский собор относится к шедеврам мировой архитектуры. Он имел исключительно большое значение для развития древнерусской архитектуры.

Колокольня, первая половина XVIII — XIX вв.

Расположение и значение ее как главного входа с восточной стороны определилось исторически сложившейся здесь площадью (сейчас пл. Богдана Хмельницкого) и сетью вливающихся в нее улиц. В пластике фасадов заметны разновременность строительства ее четырех ярусов. В первом ярусе прослеживаются черты украинской архитектуры конца XVII — начала XVIII вв. (наличники и фронтоны окон, декоративные ниши, развитые профили карнизов). Второй и третий ярусы декорированы лепными украшениями в характере стиля украинского барокко. В верхнем ярусе применены орнаменты в «псевдовизантийском» стиле, характерном для епархиальной архитектуры середины XIX в. Колокольня кирпичная четырехъярусная с широким арочным проездом и завершением в виде грушевидного купола. Высота 76 м. От первоначальной трехъярусной колокольни, сооруженной после пожара 1697 г., сохранился только первый и часть второго ярусов. Отстроена в 1744-1748 гг. (предположительно архит. И. Г. Шедель). При этом были изменены соотношения высот новых ярусов и форма завершения (в виде грушевидного купола с фонариком и главкой). Пластика фасадов выполнена мастерами И. и С. Стобенскими. В начале XIX в. барочный купол был заменен новым с высоким шпилем, характерным для классицизма. Современный силуэт колокольни сохранился со времени реконструкции 1851-1852 гг., когда были надстроены четвертый ярус и грушевидный купол. Реставрационные работы проводились в 1953 и в 1972 гг.

Дом митрополита, 1722 — 1730 гг.

Расположен в западной части заповедника, напротив входа в собор. Построен по типу жилых парадных келий. Здание кирпичное двухэтажное с подвалами. Перекрытия балочные. В подвалах, домовой церкви (в северном ризалите) и вестибюле перекрытия (первоначальные) сводчатые. Архитектура первого этажа с его толстыми стенами и окнами, похожими на амбразуры, отличается несколько тяжеловесными формами от архитектуры второго этажа, сооруженного в середине XVIII в. Здание в этот период приобретает барочные фронтоны на западном и восточном фасадах и крышу с заломом. Формы первого и второго этажей характерны для стиля барокко.

Дом митрополита в XVIII в. был органично связан с общей планировкой территории монастыря и поэтому имел два главных фасада: восточный, выходящий к собору, и западный, выходящий на митрополичий двор, где находился парадный въезд в монастырь со стороны Золотых ворот через браму Заборовского (закрыт в 1820-е годы). Неоднократные перестройки дома в XIX в. коснулись как восточного фасада, где первоначальные арочные окна во втором этаже были заменены прямоугольными, так и западного, где утрачен фронтон и пристроен балкон на столбах. В декоре второго этажа в это время большое значение приобретает лепной декор в виде растительного орнамента — в тимпанах треугольных фронтончиков над окнами, венков и лент — на поле стены между фронт ончиками, сплошного геометрического орнамента — под карнизом. В 1982 г. приспособлен под Музей архитектуры УССР.

Трапезная церковь, 1722 г.

Расположена к югу от Софийского собора. Кирпичная двухэтажная с подвалами. Перекрытия сводчатые. На западном фасаде помещен фронтон, над апсидой — грушевидный купол с главкой. Архитектура здания типична для трапезных XVIII в., совмещавших обеденный зал и церковь. Это определило сочетание вытянутого объема и высокой церкви. В центральном помещении располагались обеденный зал (на первом этаже) и склад для продуктов и утвари (на втором), с юго-запада — кухня и башня с винтовой лестницей. Здание неоднократно перестраивалось. В 60-е годы XVIII в. ему приданы барочные формы, возможно при участии архит. И. Г. Григоровича-Барского. Реконструкцией 1822 г. (архит. А. И. Меленский) трапезная превращена в теплую церковь. В 80-е годы XIX в. помещение ее расширено за счет пристройки к основному объему двух одноэтажных нефов с северной и южной сторон. Тогда же разобраны своды над обеденным залом и юго-западная башня (архит. Юргенс).

Во время натурных исследований и реставрации 1970-х годов (архит. В. Ф. Отченашко) выявлены фрагменты фундаментов первоначальной каменной трапезной церкви, относящихся к XVII в., а также архитектурные формы XVIII в., восстановленные при реставрации с сохранением пристройки XIX в. с южной стороны и приспособленные для экспозиции «Софийского музея».

Бурса, 1763 — 1767 гг.

Расположена в северной части заповедника. Кирпичная двухэтажная с подвалами прямоугольная в плане с двумя ризалитами на южном фасаде и высокой с заломом крышей. Перекрытия плоские, в подвалах сводчатые, система планировки коридорно-анфиладная. Построена в стиле барокко архит. М. Юрасовым и Ф. Паповым из команды И. Мичурина, строившего Андреевскую церковь и Мариинский дворец. Здание, предназначенное для монастырских келий, после упразднения монастыря (1786 г.) было перестроено под бурсу. В 1823-1825 гг. здесь размещался штат митрополичьего дома. Первоначально вход в здание находился со стороны северного фасада, о чем свидетельствует расположение одностороннего коридора вдоль него и четное количество окон на южном фасаде. Фасады расчленены пилястрами с лепными стилизованными капителями коринфского ордера. Входы с юга были устроены во время реконструкции здания 1825-1838 гг., когда к ризалитам южного фасада были пристроены одноэтажные тамбуры с двухколонными дорическими портиками, частично закрывшие первоначальный декор фасадов. В связи с этими перестройками была изменена первоначальная схема планировки — самые большие и нарядные комнаты, размещенные в ризалитах, стали вестибюлями.

В 1976 г. здание было капитально отремонтировано и приспособлено под музей-архив литературы и искусства.

Брама Заборовского, 1746 г.

Построена как парадный въезд на территорию монастыря со стороны Золотых ворот. Является ярким примером архитектуры украинского барокко. Первоначально была фасадом ворот с арочным проездом, по сторонам которого размещались кардергардии, перекрытые, как и проезд, коробовыми сводами. На восточном и западном фасадах были устроены фронтоны. В XIX в. в связи с застройкой Киева ворота оказались в глухом переулке, уровень земли возле них повысился на 1 м, поэтому в 1822-1823 гг. арочный проем был заложен кирпичной кладкой, а кардергардии — разобраны. От первоначального объема сохранился западный портал с фронтоном. В архитектуре брамы привлекает внимание мастерски выполненное орнаментальное оформление фронтона растительным орнаментом в виде листьев аканта. Над аркой проезда расположен лепной герб митрополита Р. Заборовского, при котором строилось сооружение, получившее в связи с этим свое название. Авторство брамы на основании стилистического анализа (рисунок капителей, обрамляющих проезд) приписывается И. Г. Шеделю. Силуэт ворот исключительно живописен, сочный лепной декор выполнен, как предполагают, украинскими мастерами.

Южная въездная башня, конец XVII — начало XVIII вв.

В башне находился въезд на территорию монастыря, удобный для подвоза продуктов в расположенную вблизи трапезную. Это одно из первых каменных сооружений, возведенных во время большого строительства, развернувшегося в монастыре при В. Ясинском. На основании анализа характера декора (наличники, сандрики, декоративные ниши) можно предположить, что в работе участвовали русские мастера.

Башня двухэтажная квадратная в плане с широким проездом-воротами и сводчатым помещением с первоначально крещатыми окнами во втором ярусе. Увенчана полусферическим куполом с конусообразной башенкой и шпилем, на котором в XVIII в. помещался металлический флюгер в виде крылатой фигуры архангела Михаила. В толще восточной стены сохранилось караульное помещение. Исследования и реставрация памятника начаты в 1978 г. (архит. В. Т. Цяук). Выявлены и восстановлены первоначальная планировка помещений первого и второго ярусов, лестница, частично утраченный декор фасадов, перестроен купол.

Братский корпус, 1750 — 1760 гг.

Расположен в северо-западной части. Кирпичный двухэтажный прямоугольный в плане с подвалом. Перекрытия в первом этаже и подвале сводчатые, во втором — плоские. Предназначался для проживания монахов (братии). В здании находились келий, расположенные вдоль общего коридора. С западной стороны к зданию в XIX в. пристроена деревянная галерея, первоначально одноэтажная. Снаружи здание оформлено в характерных для барокко формах, особенно пластически выразительных на восточном фасаде: стены расчленены пилястрами, рустованными в нижнем ярусе и раскрепованными на тяге карниза, оконные проемы в первом этаже оформлены лучковыми перемычками, во втором — наличниками с замковым камнем. Реставрацией в 1970-х годах (архит. Р. П. Быкова) восстановлена деревянная галерея, внутренним помещениям первого этажа возвращены архитектурные формы XVIII в.

Стены, XVIII — XIX вв.

Стены, окружающие территорию монастыря, повторяют в основном его границы, сложившиеся в XVII в. Наиболее старые их участки, построенные при Р. Заборовском в 1745-1746 гг., сохранились со стороны ул. Стрелецкой и пер. Стрелецкого, а также по обеим сторонам колокольни у пл. Богдана Хмельницкого. Сложены из кирпича на известковом растворе, высота 3-5 м. Оформлены плоскими пилястрами и карнизом сложного профиля. Со стороны ул. Владимирской сохранилась кирпичная ограда XIX в.

Консистория, 1722 — 1730 гг.

Здание кирпичное Т-образное в плане с подвалами. Перекрытия сводчатые (во втором этаже — балочные). Современный объем сформировался вокруг первоначального ядра, построенного в первой половине XVIII в., — прямоугольной в плане четырехкамерной одноэтажной постройки с подвалами и сводчатыми перекрытиями, служившей первоначально хлебной, а с надстройкой второго этажа (1770-1783 гг.) и упразднением монастыря (1786 г.) — консисторией. Во второй половине XVIII — начале XIX вв. здание обстраивается с западной стороны сначала одноэтажной, а затем двухэтажной пристройкой, с восточной — ризалитом. В XIX в. наиболее значительные перестройки были произведены архит. П. Спарро (1848-1851 гг.) и В. Н. Николаевым (1884-1886 гг.). В результате здание значительно увеличилось в объеме и утратило повсеместно барочный декор фасадов, первоначальную форму окон, часть сводов.

Разновременность строительства четко прослеживается в северном крыле здания: архитектура второго этажа отличается от первого, пилястры и ниши обоих этажей смещены и не совпадают по вертикали, ризалит на восточном фасаде пристроен к более ранним боковым крыльям фасада. После перестроек XIX в. фасады здания приобрели классицистические формы.

Пристенный корпус, первая половина XIX в.

Предназначался под жилье звонарей и певчих собора. Южным фасадом примыкает к кирпичной ограде заповедника, западным — к южной въездной башне. Здание кирпичное одноэтажное прямоугольное в плане. Первоначальная планировка не сохранилась. Перекрытия плоские, крыша двухскатная с железной кровлей. Главный северный фасад акцентирован ризалитом. Архитектура выдержана в формах классицизма. Поле стены главного фасада расчленено рустованными пилястрами, оконные проемы подчеркнуты лучковым наличником с замковым камнем, карниз простого рисунка. Невысокий цоколь подчеркнут горизонтальной тягой.

Из книги «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР», том 1, стр. 100 - 108, издательство "Будивэльнык", 1983-1986 год

До недавнего времени историки спорили между собой, какую дату считать годом создания собора Святой Софии: 1017 или 1037. В конце ХХ века сотрудниками Музея "София Киевская" была предложена новая датировка: 1011 год. Часть научного сообщества приняла аргументы музейщиков, однако подавляющее большинство историков не соглашается и поныне с данной атрибуцией. При этом правительство Украины поддержало точку зрения, удревняющую историю храма, и в сентябре 2011 года в Киеве прошли торжества, посвящённые 1000-летию памятника истории. Вне зависимости от того, когда же был построен Софийский собор, в 1011, 1017 или 1037 году, очевидно, что к половине ХI столетия этот храм стал центром митрополии "всея Руси".

Учёные сходятся на том, что в 1037 году Ярослав Мудрый основал при Софии книгохранилище и скрипторий, предназначавшийся для переписки книг. "Повесть временных лет" так повествует об этом: "И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно любил черноризцев, и к книгам имел пристрастие, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и перелагали они с греческих на славянский язык и на письмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением Божественного слова... Ярослав же, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил ее иконами бесценными, и золотом, и серебром, и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в назначенно время..."

В 1051 году в Софийском храме произошло чрезвычайно важное для всей истории Киевской державы событие. В тот год, впервые за уже более чем полувековую историю, митрополию "всея Руси" возглавил этнический русский предстоятель - Иларион, рукоположение которого состоялось в стенах Софийского собора. Значение, которое имел Софийский собор в жизни Ярослава Мудрого, отразилось и в посмертной судьбе великого князя Киевского. Выдающийся правитель древнерусской истории ушёл из жизни в 1054 году. Он был похоронен, очевидно согласно своей последней воле, внутри Святой Софии, в специально созданном для погребения саркофаге. Этот каменный саркофаг до сих пор находится на своём месте. Однако останков Ярослава нет в гробнице уже несколько десятилетий - в годы Великой Отечественной войны они были вывезены украинскими националистами за океан. Точное их местонахождение неизвестно.

Следующие два столетия Софийский собор, без преувеличения, олицетворял собой Русское Православие. Великие и удельные князья, церковные деятели всех рангов, иностранные путешественники, не говоря уже о простом люде, благоговейно входили под его величественные своды. Сокрушительный удар по великолепию Святой Софии нанесла лавина монгольского нашествия. В 1240 году собор, как и Киев в целом, был разграблен захватчиками, пришедшими под руководством внука Чингизхана Батыя из далёких восточных степей. Митрополит Кирилл II, глава Русской Церкви с 40-х годов ХIII века и до своей кончины в 1280 году, восстановил, в меру сил своих и возможностей, поруганную свтыню, после чего религиозная жизнь вновь возобновилась в стенах Софии. Но в 1300 году митрополиты покинули Киев и Софию в частности. При соборе остался только митрополичий двор, где останавливались главы Русской Церкви во время своих довольно редких визитов в город. С 1362 года Киев, захваченный войском Литовского князя Ольгерда, находился в составе княжества Литовского фактически 300 лет (до 1654 года). Пожалуй, наиболее значимое событие в истории Святой Софии того времени - захоронение здесь в 1497 году митрополита Макария, убитого татарами под Мозырем, когда он ехал из Вильно в Киев с целью очередного восстановления разорённого собора, учинённого крымским ханом Менгли-Гиреем в начале 1480 года.

После Брестской унии 1596 года Софийский собор перешёл в руки униатов. Время и человеческое небрежение наносили огромный ущерб постройке: свинцовая кровля была снята охотниками за металлом, кладка стен разбиралась на строительные материалы. В первой половине ХVII столетия рухнула западная стена, завалив обломками главный вход. Возрождение святыни началось при знаменитом митрополите Петре Могиле. Он отобрал собор у униатов, отреставрировал его и основал при нём мужской монастырь. Внутри Софии стараниями митрополита был сооружён деревянный позолоченный иконостас, центральное место в котором занимала, конечно же, храмовая икона Святой Софии. Однако полностью восстановить собор Пётр Могила не успел - в частности, западная его стена по-прежнему лежала в руинах. Окончательное обновление собора, сопровождавшееся, правда, основательной перестройкой, произошло в эпоху гетмана Ивана Мазепы и митрополита Варлаама Ясинского. Именно тогда храму были приданы характерные формы украинского барокко - интереснейшего направления в восточнославянском искусстве ХVII-ХVIII веков. При Софии соорудили колокольню (перестроена в 1740-е годы); на ней до сих пор висит отлитый в те же годы колокол, который носит название "Мазепа".

На протяжении ХVIII века значительно менялись и интерьеры собора. Внутреннее пространство за счёт частичной перестройки стало более просторным, стены были украшены пышными фресками, закрывшими древние росписи. В 1786 году, на волне секуляризационных мероприятий Екатерины II, монастырь при Софии упразднили, а сам храм объявили кафедральным собором Киева. С ХIХ века началось научное исследование храма. В 1843-1853 годах под руководством Ф. Г. Солнцева, одного из родоначальников изучения истории древнерусского искусства, София капитально реставрировалась. В соборе при этом открыли колоссальный ансамбль древних фресок, к тому времени уже совершенно забытых. Постепенно выдающийся храм становился не только религиозной святыней, но и памятником величайшего культурного значения. Новый поворот в истории Софии Киевской, как впрочем и всякого храма в Российской империи, ознаменовали революционные события 1917 года и последовавшие за ними эпохальные изменения всего уклада жизни населения бывшей Российской империи.

С 1919 года София являлась главным храмом Украинской Автокефальной Православной Церкви, здесь состоялся Всеукраинский православный церковный собор. Однако время богослужений в стенах древнейшей церкви подходило к концу: в 1929 году соборная молитва здесь надолго прекратилась. С 1934 года Святая София является музеем - таковым она остаётся и в наши дни. Собор внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитый исследователь архитектуры Павел Александрович Раппопорт в книге "Зодчество Древней Руси", уделяет достаточно внимания Софии Киевской. Он описывает Софийский собор как большой пятинефный храм с крестово-купольной системой сводов, или, точнее, созданный по схеме вписанного креста. С восточной стороны он имеет пять пять апсид, а с остальных трёх - двухэтажные галереи. Снаружи к ним примыкает ещё ряд галерей, уже одноэтажных, но более широких. В западную наружную галерею встроены две башни, в которых размещены лестницы для подъёма на хоры. Общий размер основного здания собора таков: длина 29,5 метров, ширина 29,3 метра, вместе с галереями - соответственно 41,7 и 54,6 метра. Общая площадь собора - около 1300 квадратных метров. Величина подкупольного квадрата - 7,6 метров. В соборе имеются хоры, открывающиеся в центральное, крестообразное в плане пространство двухъярусными тройными аркадами, опирающимися на два столба. Хоры очень обширные: 260 кв. м при общей площади основного здания собора около 600 кв.м. Помимо центральной главы на мощном барабане, прорезанном большими окнами, есть четыре меньшие, размещённые по диагоналям от главной, а к ним примыкают ещё более меньшие купола. Всего у собора 13 глав, не считая завершений башен.

Здание имеет чётко выраженную пирамидальную композицию, которая придаёт памятнику величественность и цельность. Основные декоративные элементы фасадов - двухступенчатые ниши и окна, тонкие колонки на апсидах, выложенные из плинфы меандры и кресты. Однако наибольшую декоративность фасадам сообщает живописная структура кладки со скрытым рядом и полосами необработанного камня. Кладка - смешанная, характерная для византийского зодчества. Наряду с применением плинфы больших размеров при толщине 3,5-4 см, в кладке употреблялся булыжный камень. Ряды камней чередовались с кирпичной кладкой. В свою очередь, кирпичная кладка представляла собой чередование выступающих и скрытых кирпичных рядов с заполнением цемяночным розовым раствором полос между выступающими рядами, шириной 10-12 сантиметров. В настоящее время древнюю поверхность стен храма можно видеть только на нескольких участках, где специально снята штукатурка.

Строителями Софийского собора были константинопольские мастера. Кроме общеисторических соображений, об этом свидетельствуют и использованные в работе над церковью типично византийские строительно-технические и художественные приёмы. Однако сравнение Софийского собора с одновременными ему византийскими памятниками показывает, что прямых аналогий ему ни в Константинополе, ни в других византийских городах нет. Особое внимание вызывает вопрос: откуда же появилось не характерное для Византии многоглавие Киевской Софии? По мнению П. А. Раппопорта, тринадцать глав храма имели прямое функциональное назначение - осветить внутреннее пространство, в значительной части перекрываемое огромными хорами. Считается, что в православной храмовой символике тринадцатиглавие символизирует Иисуса Христа и двенадцать апостолов.

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по святым местам". Выпуск №3, 2012 г.

Собор, по преданию, сооружен Ярославом Мудрым в 1037 г. Неоднократно разорявшийся как русскими князьями, так и татарами, храм к концу XVI века находился в состояний крайнего упадка. В XVII веке митрополит Петр Могила ревностно занялся возобновлением храма; дело его продолжали его преемники. Последний большой ремонт относится к 1843-53 г.г.

Храм каменный, снаружи оштукатуренный, двухъярусный, имеет 17 приделов. Господствовавший долгое время взгляд, что киевский собор – подражание константинопольской святой Софии, не может быть обоснован наличным археологически-научным материалом. Перестройки начала XVIII века совершенно изменили не только наружный вид храма, но коснулись и его внутреннего облика. Так, над нижними боковыми выступами были надстроены галереи, перестроены купола, увеличены окна, приставлены контрфорсы и т.д.

В настоящее время храм представляет собою в плане 9 нефов, завершающихся с восточной стороны 9 апсидами. Пять средних идут во всю высоту стен собора, четыре остальных – низкие. Куполов 19, столбов 24, окон 181, дверей 42, входов 4, в угловых башнях две лестницы.

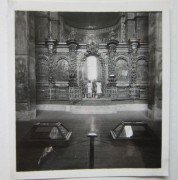

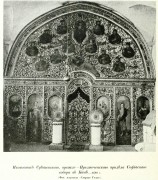

Иконостас главного алтаря деревянный, резной, золоченый, царские врата чеканного серебра. Икон в главном иконостасе пять. Сооружен он в 1747 г. Иконостасы приделов – деревянные золоченые, с деревянными резными и золочеными вратами. Икон всех вместе - 332.

Древняя роспись сохранилась в четырех приделах, остальные росписи (в том числе и на стенах лестниц) подновлены при реставрациях; надписи греческие и славянские. Мозаика сохранилась в главном алтаре, в купольном и предалтарном пространствах, в парусах и на тягах северной и южной главных арок. В двух приделах (бывшем Георгия и чуда архангела Михаила) большое количество росписей «al sgraffitto». Клирос каменный.

Ризница находится в отдельном помещении во втором ярусе, там же библиотека.

Каменная четырехярусная колокольня закончена стройкой в 1748 г. (архитектор Иоанн Готфрид Шедель), крыта железной золоченой кровлей; колоколов 16, из них один древний, так называемый «Мазепа».

При соборе имеется церковь Рождества Христова, так называемая «теплая трапезная», бывшая монастырская трапезная (1722 г.); при церкви две каменных пристройки. Ограда каменная, в ней одна проезжая башня, в которой хранится архив консистории и четверо ворот, из коих одни (Рафаила Заборовского) замурованы. Кладбища при соборе нет.

В мае и июне 1919 г. были произведены обширные ремонтные работы, из которых особого внимания заслуживает укрепление штукатурки с древними фресками в крещальне собора. Работы велись под общим моим наблюдением художником Бойчуком, по предложенному им же способу, состоявшему в прикреплении к стене слоя отставшей штукатурки тонкими медными винтами, скобками, пластинками и казеиновым клеем.

Лукомский Г.К. «Киев: церковная архитектура XI-XIX века; византийское зодчество; украинское барокко». Описание некоторых церквей (Составлено по материалам церковных описей выполненных архитектурной секцией «отдела искусств» Народного комиссариата просвещения в 1919 г.). - Мюнхен, 1923 г.

Софиевский собор был заложен в 1037 году князем Ярославом Мудрым. По преданию храм был возведен именно на том месте, где князь одержал победу над язычниками печенегами. Более десяти лет строили и украшали здание византийские и местные мастера. Только в 1049 году Киевский митрополит Феопемпт освятил величественное сооружение. София Киевская стала главным храмом страны - здесь Ярослав основал первую на Руси библиотеку, здесь велась летопись, переписывание и перевод книг, проводились церемонии восхождения князей на киевский престол, приемы послов, тут находились усыпальницы великих князей. В те времена Киевская Русь была одной из крупнейших цивилизованных держав в Европе - имела широкие торговые и дипломатические связи с государствами Запада и Востока, а многие короли Европы почитали за честь породниться с великим князем киевским.

Во XI-XIII веках собор неоднократно разорялся - половцами, печенегами, а особенно сокрушительному разрушению собор подвергся при захвате Киева в 1240 году татаро-монголами под предводительством хана Батыя. Храм был разрушен, но все же не уничтожен - войска Батыя «пощадили его дивную красоту».

Угроза разрушения нависла над древним храмовым комплексом в XX столетии. В начале 1930-х годов советская власть приняла решение об уничтожении Софии, лишь вмешательство Франции, которая помнила о том, что королева Анна (жена Генриха I) была дочерью основателя храма Ярослава Мудрого, не позволило уничтожить эту реликвию. Коммунисты побоялись международного скандала - так появился основанный в 1934 году Софийский музей-заповедник, здесь были начаты научно-исследовательские и реставрационные работы.

Мозаики и фрески Софийского собора были созданы в середине XI века специально приглашенными Яросалвом Мудрым из Константинополая византийскими мастерами. Христианские сюжеты развернутые на стенах собора были призваны просветить неграммотных людей из языческой, в недавнем прошлом страны, неумевших в общей массе ни читать ни писать. На стенах храма изображены сцены из жизни Христа и Богородицы, ее родителей Иоакима и Анны, апостолов Петра и Павла, Георгия Победоносца, покровителя Киева - архистратига Михаила и многих православных святых.

София неоднократно горела, перестраивалась, в XIII веке пострадала от нашествия орд хана Батыя, в XV-XVI веках стояла вобще без крыши - все это пагубным образом сказалось на фресках. До наших дней из 5000 м? фресок созданных в XI веке уцелело чуть более двух тысяч. В конце XVII века старинные фрески были забелены известью и были вновь случайно обнаружены в 1843 году когда отвалился кусок штукатурки с масляной живописью, и открылась стенопись XI века. Однако расчистка стен велась непрофесионально и рабочие кое-где удалили и фресковую роспись.

Мозаики первоночально занимали огромную площадь, однако сохранилась лишь их третья часть. Мозаичная палитра насчитывает 177 оттенков. Синий цвет состоит 21 оттенков, зеленый из 34, желтый из 23, красный из 19, золотой из 25, серебряный из 9, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне мастеров. Кусочки смальты, выкладываемые по сырой штукатурке, ставились под разным наклоном таким образом, что лучи света, на них падающие, отражались под различными углами и создавали искрящуюся, светоносную поверхность что придает мозайкам собора особоую выразительность.

Мозаики главного алтаря, предалтарных колонн и главного купола - шедевр искусства. Центром этой прекрасной композиции вот уже много столетий является мозаичная икона Богоматери, известная под именем «Нерушимая стена». Многие века в народе существует поверье, что доколе не разрушится «Нерушимая стена», стоять и Киеву.

Софийский собор в г. Киев

Приняв христианство, Киевская Русь духовно сблизилась с Византией, значительно расширив возможности общения с романским Западом. В те времена «Священная держава» относилась к наиболее развитым в культурном отношении странам. Ее достижения помогали русским усиленно развиваться в самых различных областях, в том числе и сфере градостроительства. Связь Киева с Константинополем усилилась во времена правления Ярослава Мудрого.

В учрежденных князем школах на основе книжной культуры создавались условия для воспитания просвещенных людей, одним из которых был митрополит Илларион. Особое внимание уделялось просвещению религиозному, и в этом государству помогала церковь. Если при Владимире существовало 9 епархий, то во времена Ярослава их стало 17.

В XI в. Киевская Русь была самым крупным государством Восточной Европы. Великие князья пользовались уважением у западных монархов. Чужеземные короли и принцы искали их поддержки в дипломатических и военных делах, нередко стараясь завязать династические связи. Достаточно вспомнить княжну Анну Ярославну, которая вышла замуж за французского короля Генриха I, вскоре стала вдовой и в этом качестве много лет правила европейской державой.

Современники отдавали дань уважения Ярославу, почитая его как мудрого правителя, отважного воина, но главное – созидателя, прославившего русский народ строениями, удивительными по красоте и масштабам. В одной из торжественных речей по случаю открытия храма сказано, что «княжил он не в плохой стране, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли». Столь же высоким слогом говорилось о самом выдающемся творении той эпохи: «Церковь Святой Софии дивна и славна всем окружным странам, яко же ина не обращется во всем полунощи земленем от востока до запада». Софийский собор (София Киевская), ставший идейным и композиционным центром столицы, сегодня считается шедевром древнерусского зодчества.

Построенная в подражание константинопольскому храму с тем же именем, София Киевская ознаменовала собой окончательную победу над печенегами. Огромный собор строился и украшался около 12 лет. На церемонии его освящения в 1037 году Ярослав объявил Киев столицей Руси. Хронология строительства здания известна из датированных надписей, сохранившихся на его стенах.

Новый храм занял место деревянной часовни монастыря, основанного княгиней Ольгой. Этот участок немного возвышался над остальными районами города. То, что к 1018 году он уже пустовал, засвидетельствовано в трудах Титмара Мерзебургского. Немецкий историк оставил сведения о том, как Святополк со своим тестем, польским королем Болеславом, подошли к Киеву и были встречены «архиепископом у Святой Софии, который в предыдущем году по несчастной случайности сгорел». Сюда, к главной площади столицы, сходились основные дороги, поэтому многокупольная громада Софийского собора возникала перед взором путника, через какие бы ворота он ни проходил.

Строгое соответствие всех частей здания отражало священный статус столицы государства, которым правил Ярослав – уподобленный цесарю владыка, создатель всего этого великолепия. Своеобразие храму придавали открытые галереи, а также уступчатый ансамбль куполов, отличавшие Софию Киевскую от византийского образца. Первый купольный уровень состоял из 12 низких наверший, паривших над помещениями внутренних галерей. Выше располагалось столько же куполов на приземистых и вытянутых световых барабанах. Венчавший постройку главный купол достигал высоты 31 м. По желанию Ярослава архитектурная композиция воспроизводила идею племенного союза: 13 глав на световых барабанах олицетворяли славянские народы, а низкие купола напоминали об остальных, находившихся во власти Киева.

Главный храм державы изумлял современников не только размерами, но и художественным совершенством. В его архитектуре, мозаиках, живописи, роскошной утвари соединились все известные тогда виды искусства. Канонические изображения Бога, апостолов, евангелистов, мучеников и святых раскрывали представление о духовной защите Руси. Христос Вседержитель смотрел «на люди своя» с головокружительной высоты купола. Похожее значение имела покровительница Киева Богоматерь Оранта, подобно Христу, не отделимая от церкви и народа.

Число входов в собор равнялось сторонам света. С северной и южной стороны они представляли собой сооружения в виде тройных арок. Известно, что в 1651 западный портал украшали колонны из белого мрамора, упомянутые в трудах сирийского путешественника Павла Алеппского. Они могли попасть сюда из Десятинной церкви во время реставрационных работ XVII века. Требования строгости и четкости наружных форм не помешали мастерам проявить фантазию в отделке фасадов. Ритм арок с северной стороны не повторялся с южной; кроме того, детали различались по конфигурации. Башни располагались несимметрично из-за винтовых лестниц. Их марши начинались с одной точки, имели одинаковое, правостороннее, вращение и через два витка приводили на хоры. Создатель собора намеренно отказался от симметрии, наверное для того, чтобы вывести одну из лестниц в запланированное место, не изменяя формы самой башни. Употребив нетрадиционную постановку, он сумел достичь желанного разнообразия.

Ранние исследователи полагали, что Софийский собор строился с перерывами в течение полувека. Однако архитектурное единство дает основание отнести замысел, создание модели и строительство к творчеству одного человека, вероятнее всего грека, имя которого осталось тайной. Таким образом, после Десятинной церкви Софийский собор стал вторым монументальным каменным зданием, возведенным константинопольскими мастерами. Высокое белоснежное с красно-розовыми деталями сооружение, увенчанное золотыми куполами, на фоне серой деревянной застройки казалось неземным по красоте и роскоши убранства. В процессе его возведения обучались и набирались опыта местные мастера, тем более что тогда ремесло постигали не по книгам, а по образцам.

После долгих лет изучения архитектуры Софийского собора ученые смогли установить последовательность его возведения. Строительство по разумной традиции началось весной 1018 года. К зиме мастера успели установить столбы и стены на высоту нижнего яруса. Устойчивая конструкция в виде дубовых перевязей легко перенесла вьюги и холода, дожив до второго сезона, когда храм поднялся до уровня хоров. На следующий год строители довели высоту сооружения до перевязей арок хоров, а в следующие два года устроили своды, центральный купол, 4 больших и все малые купола. Затем работы были приостановлены для просыхания штукатурки. Отделка внутренних помещений заняла около 4 лет, и к весне 1031 года София Киевская имела вполне законченный вид.

Если во времена Владимира архитекторы-греки были редкостью, то при Ярославе и позднее, в Средневековье, странствующие зодчие и художники уже никого не удивляли. Их творения принадлежали к двум культурам – византийской и русской. Немногие из памятников смогли преодолеть время, но сохранившиеся послужили примером для подражания.

В древности заказчик определял замысел произведения в любой области, будь то архитектура, живопись или ювелирное искусство. Правители молодого христианского государства желали, чтобы их соборы не уступали византийским ни размерами, ни красотой. Для этого мастерам приходилось обращаться не только к современным образцам, но и к наследию прошлого. Огромные хоры киевских соборов повторяли соответствующие элементы в постройках Византии IV века – золотой эпохи императора Юстиниана. Величественным храмам надлежало ошеломлять равно как недавних язычников, так и просвещенных гостей с Запада.

Над интерьером главного храма столицы, возможно, работали создатели Десятинной церкви. Об этом свидетельствуют техника росписи и типичные строительные приемы. Монументальной внешней архитектуре Софийского собора отвечает торжественность отделки его помещений. Внутреннее пространство храма разделено на поперечные и продольные нефы. На востоке каждый из них завершается полукруглым выступом-апсидой. Центром композиции является освещенное пространство под главным куполом.

Тот, кто посещает храм впервые, сначала не видит ничего, кроме арочных просветов внешних и внутренних галерей. За рядами столбов царит полумрак, который усиливает впечатление от ослепительной красоты, залитого светом центрального пространства, богато украшенного мозаиками и многоцветной росписью. Контраст света и тени подчеркнут хорами, устроенными на крестчатых столбах. Ряд массивных опор создает анфиладу тесных сумрачных помещений, а комнаты на хорах, напротив, светлы и просторны. Зодчий увеличил их размер путем объединения нескольких залов в один, покрыв куполами, опирающимися на оригинальный пучковый столб. В древности на хорах происходили церемонии «посажения на стол», здесь принимали послов и отмечали важные события в государстве и личной жизни правителя. Во время богослужений сюда поднимались князь, его семейство и высшая аристократия, оставляя простой народ внизу, у себя под ногами.

Несмотря на символичность архитектуры, идейный замысел собора полнее воплощен в художественном убранстве, точнее, в мозаиках и фресках, выполненных по лучшим образцам византийского искусства. В христианстве живопись рассматривалась как «Библия для неграмотных», отчего церковные росписи раскрывали сущность веры, наглядно представляя ее моральные принципы. Канонически воспроизведенные рисунки располагались в строгом порядке согласно небесной иерархии, символически повторявшей институт земной власти.

Мозаика была самым прочным и потому наиболее дорогим материалом отделки. Изображения из мелких кусочков смальты обычно помещались в сакральных местах собора: на стенах апсиды, на центральном куполе, его арках и парусах. Разноцветной мозаикой обрабатывали полы средней части храма, оставляя для фресок стены второстепенных помещений.

Центральный купол Софии Киевской украшен мозаичным панно сложного символического содержания. На 12 простенках барабана изначально помещались изображения апостолов. Из них до настоящего времени дошел лишь образ Павла, подобно тому как из 4 первоначальных евангелистов, написанных в парусах, уцелел только Марк. С медальонов подпружных арок на зрителя сморят 15 из 40 мучеников севастийских, подвигами и гибелью которых вдохновлялись русские в пору правления Ярослава.

Многоцветную композицию завершает торжественный образ Христа Вседержителя, или Пантократора, поясное изображение Бога, благословляющего правой рукой и держащего Евангелие в левой. Окруженная четырьмя архангелами его фигура парит на головокружительной высоте. Расположенные по соответствующим сторонам света бесплотные существа олицетворяют силы небесные. Цветовая композиция фрески удивляет гармоничностью. Светло-лиловые и красные оттенки хитона Христа как нельзя лучше смотрятся рядом с глубокими синими тонами плаща. У архангелов превосходно исполнены расшитые золотом голубые одежды.

Перед апсидой на сверкающем фоне расположена композиция «Благовещение». Слева от нее написана фигура архангела Гавриила, одетого в белый хитон и короткий плащ. Этот символический портрет считается одной из самых тонких по колористической гамме мозаик собора. Выполненная из мельчайших кубиков одежда вестника поражает разнообразием тональных переходов от белых до светло-зеленых и синих оттенков с мерцающими тенями. В древней живописи подобная палитра символизировала радость от получения вести о рождении Бога.

Справа от «Благовещения» располагается живописный образ Девы Марии. Богоматерь погружена в глубокую насыщенную цветовую гамму, где контрастируют два ярких цвета: синий и красный. Героиня стоит на подножии, держа в приподнятой руке пряжу, от которой тянется нить к веретену такого же пунцового цвета.

Над полукуполом центральной апсиды в медальонах на золотом фоне размещены мозаичные изображения Марии и Иоанна Предтечи, молящихся Христу. Расположенная поблизости композиция с условным названием «Деисус» удивляет высокой техникой исполнения.

Особенно прекрасно лицо Богоматери: окаймленный синей накидкой, бледный, чарующе красивый лик с огромными печальными глазами. Мелкие кубики выводят строгие линии лица, прямого носа и прелестных уст. Другое, более патетичное изображение Марии в христианской иконографии называется «Богоматерь Оранта». Именно в таком представлении она считалась покровительницей Киева, была самой почитаемой святой, матерью-заступницей народа, «нерушимой стеной», как позже ее именовали украинцы. В Софийском соборе ее фигура в молитвенной позе с воздетыми руками достигает 6 м, причем только голова имеет высоту около 1 м. Художник поместил свою героиню на вогнутой поверхности апсиды и, неровно уложив отдельные кубики смальты, создал вокруг нее мягкий блеск.

Величие и монументальность силуэта созданы посредством декоративного строя композиции, в частности с помощью ниспадающих широких складок плаща и хитона. Крайне лаконичный рисунок еще более усиливает торжественность образа. Синие одежды Богоматери резко выделяются на золотом фоне; ультрамариновый тон плаща подчеркивают глубокие фиолетово-коричневые тени.

Создатели мозаик Софийского собора использовали 177 оттенков, что в древнерусском искусстве является невообразимой величиной. Сияющую палитру составили оттенки желтого, синего, красного, зеленого и серого цветов. Богатство тональных градаций способно изумить даже современного художника. Так, красный включает в себя 19 оттенков, синий – 21, желтый – 23, коричневый – 25, а зеленый – 34.

Красивый мозаичный фриз отделяет «Богоматерь Оранту» от композиции «Евхаристия», где эффектно воспроизведена сцена основного церковного таинства – причащения. В христианстве вино символизировало кровь Христа, а хлеб – его тело, поэтому Бог дважды повторялся в одной композиции. Приближающимся справа апостолам он подавал хлеб, а находящимся слева – вино в большой чаше. Патетика сцены выражалась в однообразных и нарочито статичных позах героев. В данном случае художник позволил себе нарушить монотонность только один раз, когда писал ноги апостолов: если один шагает с левой ноги, то другой – с правой, а третий повторяет движения первого. Строгий ритм складок на одежде усиливал четкость силуэтов, очерченных широкими темными линиями.

Свободные от мозаик стены Софийского собора украшены росписью. Живопись всякого христианского храма передавала мысль о защите народа и государства Вседержителем. Главная идея православия оставалась в умах прихожан после проповеди священника, стоявшего на кафедре на фоне картин с изображениями апостолов, евангелистов, святителей, мучеников. Над всеми, безусловно, господствовал главный персонаж религиозной живописи – Иисус Христос, небесный покровитель Руси, спокойно взирающий с вершины купола. Сюжет фресок в поперечном нефе основывается на библейском рассказе о последних часах жизни Бога, Страстях, или муках, которые ему пришлось испытать перед Распятием.

Михайловский придел расписан сюжетами из жизни святого Михаила, некогда покровительствовавшего Киеву, князю и воинским дружинам. В приделе Иоакима и Анны (диаконнике) изображена трогательная сцена «Моление Анны о неплодстве в саду перед птичьим гнездом». На стенах придела Петра и Павла (жертвенника) живописно представлена легенда о великих апостолах, а росписи соседнего с ним Георгиевского придела посвящены патрону князя Ярослава Мудрого святому великомученику Георгию.

Стены хоров до сих пор украшены фресками ветхозаветного содержания. Фигуры святых в рост, погрудные изображения на красном и синем фоне заключены в живописные рамы коричневого цвета. Соединенные в единую композицию, когда-то они являлись прообразами икон, которые развешивались на стенах городских и сельских церквей. На куполах хоров имеются монограммы Христа, изображения архангелов в медальонах, а на парусах написаны евангелисты и апостолы. Во второстепенных, ближайших к центру помещениях преобладают женские фигуры, а в дальних чаще встречаются мужские.

Среди росписей Софии Киевской особой славой пользовались портреты членов семьи Ярослава Мудрого. Изначально украшавшие центральный неф, они погибли еще в древности, а уцелевшие остатки были испорчены неумелыми подновлениями и реставрациями. Кроме того, в XVII веке рухнула западная стена собора, поэтому о ее убранстве можно судить лишь по зарисовкам немецкого художника А. Вестерфельда, посетившего Киев в 1651 году. Княжеские портреты, видимо, располагались следующим образом: напротив алтаря был написан Христос на троне, рядом с ним – Владимир, княгиня Ольга, Ярослав с Ириной, на южной стене нефа – сыновья князя Ярослава, а на северной – его дочери.

Живопись светской тематики на стенах храма составляет одну из любопытных особенностей Софийского собора. Из фресок лестничных башен можно составить мнение о нравах и обычаях древнерусского общества, узнать о самых популярных развлечениях народа и правителя государства. В сценах из княжеской жизни показаны Ярослав на скачках, скачущие лошади, публика и судьи, выходящая из дворца княжна, дружинники во время охоты на медведя и ловли диких коней. Огромный исторический интерес представляют росписи, где воспроизведены такие народные забавы, как кукольный театр под названием «вертеп», спектакли скоморохов и ряженых, борьба, танцы под сопровождение княжеского оркестра, который, судя по рисункам, состоял из дудочников, органиста и раздувавшего мехи слуги.

Художественное богатство Софийского собора дополняла привезенная из Константинополя церковная утварь из драгоценных металлов, тяжелые, расшитые золотом шелковые ткани, резьба по мрамору и шиферу, а также мозаики пола. Первоначально центральную апсиду украшала полития – мозаичная композиция из смальты и кусочков разноцветного мрамора. В удаленных от центра частях храма находились огромные иконы с изображениями почитаемых местных и чужеземных святых. Над ними были развешаны небольшие иконы, так называемые праздники, воспроизводившие главные события из земной жизни Христа.

В середине храма был очерчен омфалий – круг, окаймленный полосами мозаичного набора с геометрическим орнаментом. Пол центральной апсиды украшала мозаика, состоявшая из замысловатого сочетания больших ромбов, кайма которых образовывала круги. Пол северной ветви трансепта представлял собой изысканную композицию из 12 больших и 17 маленьких кругов. Настил помещений южного крыла отличался ковровым рисунком. Несмотря на различие композиций, узоры на полах объединял ковровый принцип построения, а также свежий колорит блестящих кусочков смальты: красных, синих, зеленых, желтых. Соединенное с разноцветным мрамором сияющее стекло создавало насыщенный красками орнамент. Ступени лестниц хор были оформлены мозаикой геометрического или «гофрированного» орнамента, аналогичного декору окон центральной апсиды.

Греческие и местные мастера создали не только архитектурно-строительный шедевр, но и культурную сокровищницу, заключавшую в себе, помимо мозаик и фресок, предметы прикладного искусства. При храме существовала библиотека, где хранились и переписывались рукописи; именно здесь зародилось летописное дело и началось писание житий – литературы с четко выраженными местными чертами.

Дальнейшее распространение христианства требовало подготовки местных священников, которые обучались уже не в Константинополе, а в киевских школах. Прилагая немало усилий к благоустройству города, Ярослав не жалел средств на церковное благолепие, приглашая для отделки храмов цареградских художников. С одобрения церковного собора князь поставил митрополитом Иллариона – простого священника из села Берестова. Назначение владыки родом из местных давало некоторую свободу русскому духовенству, но искусство продолжало зависеть от Византии. При Ярославе в Киев приехали константинопольские певцы, обучившие русских многоголосному демественному пению. Этот стиль, отличавшийся гибкостью и широкой распевностью, прекрасно подходил для праздничного богослужения.

Здание Софийского собора сохранилось до наших дней, хотя и в сильно измененном виде. Его строгие формы искажены многочисленными пристройками и надстройками. Чудом уцелели 13 древних куполов на световых барабанах, но безвозвратно утрачены 12 куполов без световых барабанов, западный портал, свод под центральным нефом и арка, замыкавшая центральный неф с западной стороны. В конце XVII века храм основательно перестраивался на средства гетмана Мазепы. Строители возвели вторые этажи над внешней галереей, изменили формы главных куполов, придав им характерную для украинского зодчества грушевидную форму. На восточном и западном фасадах появились фигурные фронтоны. Считается, что все эти работы выполняли столичные мастера, поскольку окна украсили наличники, заимствованные из московской архитектуры. Оставшись с 19 куполами, в последующие века София Киевская уже не претерпевала существенных изменений.

По материалам книги Елены Грицак «Памятники древнего Киева». -М.: «Вече», 2004 г.

В середине XVIII века украинских зодчих захватила страсть к живописным композициям и пышным формам. Ярким образцом преображения художественных вкусов стал ансамбль обновленного Софийского собора. Древний храм обрел типичный для украинского барокко вид со вторым ярусом над наружными галереями, с разнообразными наличниками, балясинами, заостренными фронтонами и куполами, увенчанными характерными килевидными навершиями.

Реставрационные работы проводились по всей территории Софийского монастыря: в 1699 году началось восстановление главного собора с последующим строительством каменной колокольни и южной надвратной башни. В 1730 году завершилось возведение трапезной и Митрополичьего дома. С 1748 года обитель была защищена новой оградой, украшенной оригинальным сооружением – брамой, названной в честь тогдашнего митрополита Рафаила Заборовского. Еще через 20 лет софийская братия переселилась во вновь отстроенный двухэтажный корпус келий, впоследствии названный бурсой.

Возрождение древней святыни связано с именем отца Рафаила, назначенного киевским митрополитом в 1731 году. Владыка не нуждался в представлении: слава о его добродетелях давно достигла Малороссии, причем в похвальных отзывах не наблюдалось лести или преувеличения. Карьера нового главы киевской епархии началась с должности обер-иеромонаха флота Петра Великого. Известны связи Заборовского с А.Д. Меншиковым, который, очевидно, хлопотал о назначении своего духовного наставника сначала архимандритом в Тверь, а затем епископом во Псков. Проведя значительную часть жизни в Санкт-Петербурге, митрополит проявлял удивительную заботу о Киеве: «Сей рачительный, добродетельный, любезнейший муж возобновил строение Киевобратских школ, прибавив к ним прекрасную готическую архитектуру, возвел церковь для студентов, потратив на сие знатную часть своего капитала. Он завел в академии учение еврейского, греческого и немецкого языков. Его же стараниями окончено устроение дома в кафедральном монастыре. Около сей обители сделана каменная ограда на 448 сажен с каменною колокольнею над святыми воротами».

В 1747 году, к великому сожалению киевской паствы, митрополит скончался и был погребен в склепе Софийского монастыря. По слухам, его тело много лет сохранялось нетленным.

Романтичные литераторы рассматривали обновленный Софийский собор как проявление любви Заборовского к Киеву: «Митрополит неусыпно прилагал старание о возобновлении храмов божьих, особливо же храм Софийский занимал его внимание, в котором он по большей части собственным иждивением новый, превосходной работы устроил иконостас, резным и живописным искусством поражающий». На роскошное сооружение с позолоченными и посеребренными деталями врат была израсходована крупная сумма, пожалованная лично митрополиту Екатериной II во время ее путешествия по Малороссии в 1744 году.

Преемники Заборовского, не проявляя столь ревностной любви к Киеву, все же пеклись о благоустройстве кафедрального монастыря. В северной его части были построены каменные кельи, которые позже заняли воспитанники Софийской бурсы. Прямоугольное, сильно вытянутое в плане двухэтажное строение имеет три входа, справа и слева от которых размещаются большие залы. Оба его фасада обработаны пилястрами коринфского ордера, поставленными на высокие постаменты. Расположение пилястр отвечает внутренней планировке корпуса. Большие окна с выгнутой перемычкой и дугообразные фронтоны характерны для архитектуры 1750–1760-х годов; тамбуры у входов пристроены намного позже. Размеренный шаг пилястр, а также большие окна с фронтонами создают спокойный ритм, отчего культовая постройка напоминает обычный светский дом. Возведенная по чертежам «учеников архитектуры 3-го класса» М. Юрасова и Ф. Попова, бурса напоминает о творчестве знаменитого киевского зодчего Григоровича-Барского, во всяком случае именно его манеру отличали вышеперечисленные свойства.

Облик Митрополичьего дома, напротив, вызывает в памяти претенциозные жилища казаков – старшинские каменицы. Вначале одноэтажное, здание постепенно увеличилось еще на два уровня за счет полноценного этажа и фронтонов с окнами. Расположение трех его частей таково, что главный фасад выглядит длиннее и выше по сравнению с узкими приземистыми ризалитами. Повторяя неприхотливый интерьер украинской хаты, пространство между выступами также разделяется на половины. Внутренние помещения Митрополичьего дома оформлял бесфамильный мастер Иван. Его росписи всего лишь оживили интерьер, тогда как истинное творчество проявилось в декоре фасада, выполненном неизвестным, хотя, несомненно, местным художником. Большой горизонтальный пояс изначально служил венчающим карнизом, разделявшим здание по горизонтали. Широкие, редко расставленные лопатки, различная обработка окон, покрытые живописью фронтоны сформировали облик постройки, признанной одним из лучших образцов раннего украинского классицизма.

В зданиях, построенных по желанию и на личные средства митрополита, отражались его образованность и тонкий художественный вкус. Своеобразным памятником правления Рафаила Заборовского стал главный вход Софийского монастыря с воротами, исполненными в виде брамы. Сегодня, для того чтобы увидеть это оригинальное сооружение, нужно пройти через узкий Георгиевский переулок, где оно оказалось вследствие неудачной застройки XIX века. Изначально брама состояла из арки с высоким фронтоном и небольших сторожек, устроенных по обеим сторонам ворот. С годами уровень тротуара поднялся более чем на 1,5 м и пропорции старинных построек изменились. Ныне замурованный арочный проезд прежде выглядел более высоким, поражая зрителя сложностью форм, изяществом общей отделки и красотой лепного орнамента.

Тем не менее гости современного Киева могут по достоинству оценить талант создателя брамы, известного петербургского архитектора Иоганна Шеделя. Обрамленный широкими пилястрами проем дополнен колоннами, служащими опорой арки проезда, увенчанной великолепным фронтоном. Всю его плоскость заполняют каменные узоры. Непосредственно под аркой имеется рельеф, где изображены пылающее сердце, венки и пальмовые ветви в качестве герба митрополита Заборовского. Выше помещены корона и еще одно горящее сердце. Все эти мотивы Шедель повторил в отделке четвертого яруса колокольни Киево-Печерской лавры.

Башня для главного киевского колокола создавалась как парадный въезд в Софийское подворье. Специалисты посчитали такое расположение колокольни самым удачным, поскольку именно с этого места постройка представлялась во всем своем великолепии. Устремленная ввысь, она контрастировала с низкими стенами. Ее автор умело скомбинировал криволинейные, прямоугольные и треугольные элементы в обрамлениях, чем достиг впечатления живописности фасадов. Однако более важная роль в создании парадного эффекта отводилась цвету. После реставрационных работ в середине XX века колокольню выкрасили в бирюзовый цвет, а первоначально ее стены были покрыты кобальтом, на темном фоне которого выделялись белые лепные орнаменты, наличники, карнизы, тяги вокруг ниш. Затем фасады здания стали зелеными: неудачно выбранный тон затмил детали, окрашенные в различные тона с преобладанием красного, желтого, синего.

Нарушая академические каноны, художники раскрасили лепных ангелочков, корзинки с цветами, свисающие полотенца вокруг ниш. На последних, кроме того, засиял пестрый украинский орнамент. Детали портала были покрыты растительными мотивами – листьями и цветами в народной манере. Удивительно, что заказчики одобрили чуждое классике разноцветье, впрочем вполне объяснимое с точки зрения народного искусства: украинские крестьяне щедро расписывали свои дома, посуду, игрушки, питая пристрастие к ярким вышивкам. К XIX веку патриотические чувства киевлян угасли, и лепнина колокольни вновь обрела спокойный белый цвет.

Нижние этажи колокольни Софийского собора представляют собой образец старинной украинской архитектуры. В них нет нагромождения лепнины и сюжетных барельефов, зато заметны авторская фантазия и мастерство исполнения декоративных элементов. Плоскости стен обработаны мощными угловыми пилястрами. На уровне капителей проходит фриз, расчлененный густо поставленными невысокими выступами, а само поле стены заполнено поясом, составленным из мелких ниш, обрамленных наличниками сложной формы. Над ними проходит ряд небольших треугольных фронтонов, изящно соединенных между собой и украшенных лепниной. Нижняя часть дворового фасада украшена фигурами гениев славы, изображенных в виде… украинских парубков. Скульптор облачил античных героев в жупаны, подпоясал широкими кушаками и не забыл поместить в руки пальмовые ветви с гирляндами цветов. Более правдоподобными представляются сюжеты рельефов третьего этажа: апостол Тимофей и архангел Рафаил – небесный покровитель митрополита Заборовского.

Несмотря на отдельные недостатки, колокольня Софийского собора является выдающимся произведением великого зодчего. Иоганн Шедель работал самозабвенно и творчески, хотя отчасти старался угодить новым вкусам. Силуэт прекрасного здания не только обогатил монастырский ансамбль, но и придал своеобразие панораме Старого Киева. Блеск золотого купола, сияние белоснежной лепнины на бирюзовом фоне стен создавали ощущение праздника, почти забытое киевлянами за столетия чужеземного гнета.

По материалам книги Елены Грицак «Памятники древнего Киева». -М.: «Вече», 2004 г.

Первым значительным памятником древнерусского зодчества явился Софийский собор в Киеве - главный православный храм домонгольской Руси. Его строительство началось в княжение Ярослава Мудрого, не ранее 1017 г. и не позднее 1019 г., а освящен он был в 1032 г. Храм был сооружен на месте битвы киевлян с печенегами, окончившейся полным разгромом кочевников. "Сим поражением уничтожена та орда и после не беспокоила уже России. В память сей-то знаменитой победы Ярослав на поле сражения основал великолепную церковь каменную во имя святой Софии", - пишет митрополит Евгений Болховитинов. Первоначальная София Киевская была деревянной, и только несколько лет спустя Ярослав Мудрый начал возводить на ее месте монументальный каменный храм.

"История Киевского государства, - писал академик Б.Д. Греков, - это не история Украины, не история Белоруссии, не история Великороссии. Это история государства, которое дало возможность созреть и вырасти и Украине, и Белоруссии, и Великороссии. В этом положении весь огромный смысл данного периода". Храм Святой Софии в Киеве был построен в эпоху расцвета Киевской Руси. Он затмил собой все, что было создано на Руси в предыдущие эпохи и не был превзойден в последующие века. Более того, в Европе того времени не было построено ничего, что могло бы сравниться с Софией Киевской. В ряду всемирно известных храмов Софийский собор в Киеве занимает одно из первых мест по художественному совершенству, красоте, величию и масштабам. Даже известный путешественник Павел Алеппский, видевший Софию Киевскую в XVII в. - в не самые лучшие для нее времена - сказал, что "ум человеческий не в силах ее обнять". Первый русский митрополит Илларион в проповеди, вероятно, по случаю освящения Софийского собора, восхищенно говорил: "Церковь дивна и славна всем окружным странам, яко же иной не найдется во всех землях от востока до запада".

Софийский собор был главным религиозным, общественно-политическим и культурным центром Русского государства. Здесь происходили церемонии "посажения" великих киевских князей, у стен храма собиралось киевское вече, здесь велось летописание и размещалась первая русская библиотека. Во Владимирском нефе собора была устроена великокняжеская усыпальница, где похоронены киевские князья Всеволод Ярославич, Ростислав Всеволодович, Владимир Мономах. А на внутренних стенах собора сохранилось около трехсот граффити - надписей и рисунков, относящихся к XII-XIII в.в. Нацарапанные киевлянами того времени, они повествуют о бытовой и общественной жизни Киевской Руси, в них упоминаются имена Ярослава Мудрого, его сыновей Всеволода и Святослава, Владимира Мономаха, епископа Луки Белгородского, воеводы Ставра Гордятинича. Сегодня к Софийскому собору со всех сторон подступают многоэтажные дома. Но даже в их окружении храм не теряет своего величия и мощи. Можно представить, какое впечатление он производил в древности, на фоне невысоких деревянных домов древнего Киева!

Проведенные исследования показали, что замысел собора. принадлежит одному зодчему, разработавшему модель храма, а затем осуществившему этот проект. Этот неизвестный гений Древней Руси, несомненно, бывал в Константинополе и хорошо знал приемы византийского зодчества: Киевская София относится к типу пятинефного крестовокупольного храма, выработанного архитекторами Византии. Но произведение безымянного русского зодчего оказалось настолько самобытно и своеобразно, что историки искусства с уверенностью говорят о существовании самостоятельной школы зодчества, возникшей в Киеве, вероятно, еще в Х в., когда на Руси начали возводиться первые каменные постройки.

Огромные размеры собора производили на современников неизгладимое впечатление. Первоначальная ширина храма составляла 55 м, а длина (без апсид) - 37 м. Но это монументальное сооружение, выложенное из розовой плинфы, отнюдь не "давило" на зрителя! Массу собора облегчали открытые галереи, которые как бы связывали храм с окружающим пространством, с природой, делали его доступней и человечней. Чем выше, тем стремительней нарастали объемы, ступенями восходя к завершению - центральному куполу на высоком барабане... Фасады этого удивительно гармоничного и монументального сооружения были украшены орнаментами из кирпичей, поставленных на ребро и "утопленных" в кладку здания, а также фресковыми росписями. Фрагменты этих фресок и сейчас еще можно видеть у северного и южного входов и в некоторых других местах.

В Софийском соборе князь Ярослав Мудрый хранил свою легендарную библиотеку: "Ярослав же любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными..." - говорится в "Повести временных лет". Эта древнейшая русская библиотека, как считают некоторые исследователи, до сих пор хранится где-то в подземельях Софии Киевской. Здесь же, в стенах собора, находилась первая в России школа. Здесь же был устроен скрипторий - помещение, в котором монахи переписывали и переводили книги. И здесь же в 1054 г. нашел свое упокоение в мраморном саркофаге основатель собора - князь Ярослав Мудрый. Кроме него, в Софийском соборе были погребены князья Изяслав Ярославич (убит в 1078 г.), Всеволод Ярославич (умер в 1093 г.), Ростислав Всеволодович (погиб в 1094 году), Владимир Мономах (умер в 1125 г.).

За свою многовековую историю собор пережил нападения врагов, грабежи, пожары, частичные разрушения. Храм многократно грабили не только внешние неприятели, но и русские князья. Князь Мстислав, сын Андрея Боголюбского, взявший Киев в 1169 г., ограбил ризницу Софийского собора и вывез драгоценные иконы, ризы, книги и даже снял колокола. В 1204 г. его "подвиг" повторил князь Рюрик Ростиславич Смоленский, содравший оклады с икон и похитивший драгоценную утварь собора, книги, и даже одеяния древних киевских князей, хранившиеся в храме. Новой бедой стало нашествие Батыя. В 1240 г. ворвавшиеся в город татары, по словам митрополита Евгения Болховитинова, "искали сокровищ не только в кладовых, но и в стенах церквей и в самых гробах князей".

В результате Батыева погрома храм лишился кровли, и долгие годы стоял под открытым небом. От непогоды стены начали трескаться, поврежденный собор постепенно разрушался. Рухнула верхняя часть здания, громадная трещина пересекла всю алтарную часть. Первая реставрация собора была проведена только в конце XIV столетия.

В 1596 г. храмом завладели униаты, которые, "может быть, предвидя непрочное свое здесь существование, спешили только воспользоваться Софийскими вотчинами и сокровищами и в 37 лет владения своего допустили самое здание до совершенного упадка". В результате, когда киевский митрополит Петр Могила, наконец, добился возвращения собора православной церкви, Софийский собор "едва не до основания был разрушен, ободран и опустошен".

В 40-х г.г. XVII в. митрополит Петр Могила основал при Софийском соборе мужской монастырь (впоследствии упраздненный) и впервые за многие годы отреставрировал храм, пригласив для работ итальянского архитектора О. Манчини.