Основой для строительства монастыря послужил старообрядческий Керженский скит, устроенный в 1814 году. Главную роль в преобразовании скита в единоверческий (признающий священство официальной церкви) монастырь сыграл игумен Тарасий. Став в 17 лет монахом Комаровского скита, одного из древнейших и почитаемых на Керженце, он 10 лет постигал в нем религиозную суть раскола. В 1816 году он перешел наставником в новоустроенный Керженский скит и служил в нем Богу до 1847 года. В 56 лет он оставил тихую скитскую жизнь и ушел в Нижний Новгород, где в силу только ему известных причин обратился в православную веру и порвал с расколом. В 1850 году Тарасий вновь явился на старое место, но не один, а с несколькими православными монахами и с указом властей об «обращении скита в монастырь».

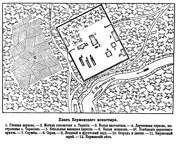

Так в 1850 году был образован Благовещенский Керженский единоверческий монастырь, третьего (низшего) класса. Располагался он на месте и в зданиях прежнего Керженского скита, в 60 верстах от Нижнего Новгорода, в 24 верстах от уездного города Семенова, в 8 верстах от Хахал. Часть бывшей братии также приняла единоверие и осталась в скиту, но большая часть разбрелась по другим старообрядческим скитам. В конце августа 1852 года пожар охватил бывшие скитские постройки. В огне сгорели все 10 келий и другие строения. Во время пожара удалось спасти чудотворную икону Казанской Богородицы, особо почитаемую старообрядцами. Фактически монастырь предстояло восстанавливать заново. Решено было начать строительство с двух церквей: каменной (зимней) соборной церкви Святой Троицы и деревянной (летней) Благовещенской. Руководил воздвижением монастыря из пепла ставший в 1861 году его настоятелем отец Тарасий – тот самый. Обе главные церкви возвели к 1868 году. Всего за пять лет над Керженцем встала красавица Троицкая церковь: красного кирпича, с высокой колокольней, она служила ориентиром для всех проплывающих по реке.

В ходе строительства монастырь был обнесен деревянной оградой на каменных столбах, с северной стороны примыкавшей к дремучему сосновому бору. В конце 60-х годов в монастыре была устроена в виде старинного здания трапезная при новой, третьей, тоже деревянной церкви Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Это было лучшее время в истории Керженского монастыря: он развивался, строился, на главную колокольню был отлит большой колокол весом в сто пудов. За устройство монастыря игумен Тарасий в конце 60-х годов ХIХ века был пожалован званием архимандрита.

3 мая 1908 года монастырь стал женским. Возглавляла его до самого 1917 года игуменья Ангелина. Послушниц – около 70 человек – перевели из разросшегося к тому времени Осиновского монастыря. Монахини занимались огородничеством, рукоделием. В 1914 году игуменья Ангелина пыталась поправить дела монастыря продажей принадлежавшего монастырю леса: 150 десятин соснового бора представляли немалую ценность.

В годы революции и Гражданской войны и без того бедственное положение Керженского монастыря еще ухудшилось. Монашки разбрелись кто куда, однако каменная Троицкая церковь продолжала действовать. В ней служили службы, на которые собирались верующие с окрестных сел и деревень.

Закрыта была церковь вместе со всеми церквями в уезде по указанию «свыше» во второй половине 1930-х годов.

В 1945-46 годах в монастырских строениях размещалась колония малолетних преступников. Колонисты разрыли все церковные подвалы и монастырские могилы в поисках креста, по преданию, оставленного в монастыре последним священником.

В пятидесятые годы колонию расформировали, а монастырские строения, оставшиеся без присмотра, были разобраны на хозяйственные нужды: красный кирпич красавицы церкви пошел на печи и фундаменты, бревна и тес – на сараи и прочие постройки. На больших шестивесельных лодках развезли красный церковный кирпич по всему Керженцу.

В 1997 году монастырь был обнаружен и описан экспедицией Борского Центра детско-юношеского туризма и Большепикинской средней школы. (Более подробно это описано в статье «История туризма в городе Бор Нижегородской области: поиски Керженского монастыря», размещенной на сайте). Уже тогда большие ямы от фундаментов церквей, обломки красного кирпича и кусты сирени служили ориентирами для поисков. Под монастырской липой были обнаружены остатки достаточно глубокой ямы, оставленные кладоискателями, пытавшимися отыскать крест последнего настоятеля. Найденная на месте каменной Троицкой церкви кованая решетка напоминала о том, что здесь когда-то был храм...

Коршак С.Н., историк. 26 августа 2015 года

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

Комментарии и обсуждение