Посадниково. Церковь Николая Чудотворца.

Никольская церковь

Престолы: Николая Чудотворца

Архитектурный стиль: Псевдоготика

Год постройки: Между 1781 и 1784.

Год утраты: приблизительно 1925 (разобрана)

Архитектор: Ю.М. Фельтен

Адрес: Россия, Псковская область, Новоржевский район, Посадниково

Координаты: 57.119969, 29.284031 (приблизительно)

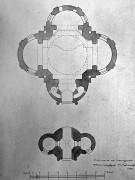

Одна из трёх церквей "чесменского" типа, построенных Ю.М. Фельтеном. Две другие (обе сохранившиеся): церковь Рождества Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге и церковь Спаса Преображения в с. Красное (Старицкий район Тверской области)

Карта и ближайшие объекты

Статьи

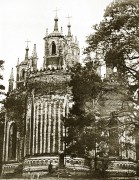

Никольская церковь в селе Посадниково Новоржевского уезда Псковской губернии, построенная А.Д. Ланским в 1781-1784 гг. Имение Посадниково, насчитывавшее 700 душ, принадлежало семье Ланских с XVII в. В 1736 г. А.Г. Ланской построил в усадьбе церковь Казанской Божией Матери, в которой была устроена родовая усыпальница Ланских. В ходе семейных делений в 1770-х гг. село сначала принадлежало Д.А. Ланскому, а затем его вдове У.Я. Ланской. Их сын, А.Д. Ланской, в конце 1779 г. стал фаворитом Екатерины I. В 1782 г. ему было подарено имение Велье, в котором планировалось строительство грандиозного дворца. Ранняя смерть А.Д. Ланского летом 1784 г. нарушила планы строительства. Однако при своей жизни он успел построить в имении Посадниково копию Чесменской церкви в Петербурге, на расстоянии 250 метров от Казанского храма. Церковь строилась сразу за Чесменской и, вероятнее всего, под присмотром самого Ю.М. Фельтена. На это, кроме планировки самой церкви, указывает и то, что Ю.М. Фельтен строил дом А.Д. Ланского в Петербурге рядом с Зимним дворцом в 1782–1784 гг.

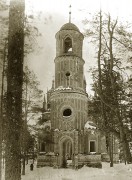

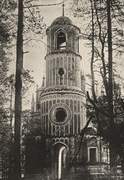

Строительство церкви до смерти А.Д. Ланского в целом было завершено. В 1789 г. при церкви возвели отдельно стоящую колокольню в том же «мавританском» стиле. Колокольня являлась оригинальной постройкой. Постоянных служб в церкви не велось. Для них использовали Казанскую церковь, в которой продолжали хоронить усопших членов семьи Ланских. Собственно, Казанская церковь была приходской, управлялась епархией и имела священнослужительский штат.

Большую часть времени Никольский храм стоял запертым и постепенно от времени начал ветшать. Имение перешло в 1792 г. брату фаворита Якову Дмитриевичу Ланскому, а от него дочери Варваре, ставшей в замужестве Кайсаровой. Кайсаровы и владели Посадниковом до 1880-х гг. Уже во второй половине XIX в. прихожане начали выступать с требованием разборки сильно обветшавшего храма. Эти требования привлекли внимание Императорской археологической комиссии, которая в 1877–1878 гг. вела переписку с причтом Казанской церкви, а затем и направила своего представителя для осмотра церкви на месте.

Согласно акта 1878 г., церковь стояла пустая, утварь её была перенесена в Казанскую церковь, иконы в церковь села Стехново, а колокола на погост в Турово. Причт Казанской церкви в свою очередь сообщал, что Никольская церковь освящена не была и всё это время церковь не была подведомственна епархиальному управлению. В Псковскую духовную консисторию тогда же обратилась Наталья Паисиевна дю Буа де Роншан-Кайсарова с просьбой разрешить содержать Казанский храм на собственный счёт, а Никольский по возможности аккуратно разобрать и поставить на его месте часовню. Консистория постановила до разборки церкви обнести её оградой и внутрь никого не пускать. Разборку начать не удалось, потому что в том же 1877 г. уездный предводитель дворянства Львов уговорил епархиальное начальство отложить снос. Н.П. Роншан-Кайсарова продала имение вместе с землей под церковью купцу второй гильдии Ивану Марковскому, а в 1880 г. его сын Александр Марковский пожертвовал

на ремонт Никольской церкви 2000 руб., которые были обращены в процентные бумаги. Однако проценты с этой суммы шли на поддержание Казанского храма, а его причт требовал разборки Никольской церкви с продажей стройматериалов в пользу Казанского храма.

В 1901 г. по заказу ИАК фотосъёмку храма и колокольни и их обмер произвел архитектор С.В. Беляев. В выписке о состоянии Никольской церкви ИАК за то же время говорится, что кровля ветхая, кирпич плохого качества, водостоки и трубы разрушены, пол разобран, винтовая лестница рухнула ещё в 1898 г. Колокольня имеет наклонённое и искривлённое положение. Ограда вокруг церкви уничтожена в 1880 г.

В 1920 г. состояние храма привлекло внимание Отдела по охране, учёту и регистрации памятников старины и искусства Главнауки, о чем был сделан доклад сотрудницей отдела К.В. Беклемишевой. В докладе указывалось, что разрушение идёт быстрыми темпами, кирпич растаскивается местными жителями, на крыше церкви построены ульи. 21 августа 1921 г. Отдел обратился в Новоржевский уисполком с просьбой принять меры по недопущению дальнейшего разрушения церкви и разрешения произвести съемку фотографу Н.Я. Филимонову. Однако никаких последствий это обращение не имело. Известная часть судьбы Никольской церкви на этом заканчивается. До сих пор точная дата сноса церкви не была известна. В ряде источников, в том числе и в исследованиях о Ю.М. Фельтене, временем разбора храма называется 1920 г. Нет сведений о сносе церкви и в последней статье о Никольском храме А.В. Чекмарева.

В делах Главнауки Наркомпроса РСФСР удалось обнаружить насколько документов, присланных в Управление из Псковского губисполкома и Новоржевского уиспокома с целью добиться разрешения на снос Никольской церкви. С этой целью Президиум Псковского губисполкома Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 3 января 1925 г. обратился в Главнауку НКП с просьбой дать заключение по вопросу предполагавшейся разборки Никольской церкви в селе Посадниково, сообщая при этом, что «одновременно с сим Новоржевскому уисполкому предложено временно воздержаться от разборки сказанной церкви». К запросу Псковского Президиума Губисполкома были приложены несколько документов, сопровождавших и объяснявших положение с Никольской церковью. Один из них — письмо Псковского ГубОНО в Президиум Псковского Губисполкома, 27 декабря 1924 г. сообщает, что «вопрос о сохранении вышеозначенной церкви не решён в высших инстанциях НКПр, так как Российская Академия истории материальной культуры (Ленинград, б. Мраморный дворец) стоит за сохранение, о чём уведомило ГОНО отношением от 4/X с. г. за № 12646/н, но в списке памятников, охраняемых учреждениями Главмузея во Псковской губернии, её показано нет». Другой документ представляет собой отношение Новоржевского Уездно-Городского исполнительного комитета Советов от 16 декабря 1924 г., в котором председатель уисполкома Ярков и секретарь Васильев предлагали Президиуму Губисполкома «на распоряжение» разрешить снос Никольской церкви» и «ходатайствует допустить окончательную разборку храма с целью использования имеющегося в нём строительного материала — кирпича и сохранения от возможного обвала путем своевременной разборки и бессистемного расхищения кирпича местным окружающим населением».

Руководители Новоржевского уисполкома ссылались на акт осмотра Никольской церкви 8 декабря 1924 г. Копию этого акта Псковский Губисполком приложил к своему письму в Главнауку, из которого следует, что в этот день техник А. Качан, заведующий отделением местного хозяйства общего отдела Видзе и заведующий Новоржевским уездным отделом народного образования М. Васильев на основании пункта 10 Постановления Президиума Новоржевского уисполкома от 27 ноября 1924 г. «произвели обследование неиспользованного храма, находящегося в селе Посадникове Новоржевской укрупненной волости и уезда» и пришли к выводу, что «при основании гор. Новоржева, в сел. Посадникове в XVIII веке при Екатерине II, по проекту архитектора-профессора Растрелли построен кирпичный храм. Впоследствии город был построен, где теперь стоит нынешний Новоржев, а не достроенный храм в Посадникове, за неимением надобности в течение 200 л. пришёл в полную негодность, разрушается и угрожает обвалом.

Из себя храм ни образца архитектуры, ни памятника старины не представляет. Кроме того, храм разрушается, например, крыша цинковая почти вся снята, отсутствуют все двери и окна; с подпружных арок купольного свода осыпается кирпич и на них появились трещины, имеются вертикальные трещины и в стенах. Через верхние своды протекает дождевая вода. Произвести реставрацию храма это обойдется свыше 10000 руб. Кроме того, в храме причтами церкви был устроен хлебный склад для сена и соломы, но при Советской Власти всё это было убрано оттуда. В последнее время храм принадлежал Новоржевскому купцу Марковскому. На основании вышеизложенного постановили: ввиду того, что здание храма не представляет из себя ни образца архитектуры, ни памятника старины, а также в виду того, что реставрация храма потребует расход на меньше 10000 р., таковой не реставрировать, а разобрать, кирпич от разборки употребить на гражданское строительство».

Результаты осмотра Никольской церкви не оставляли никакой надежды не только на ее восстановление, но даже на оставление её в том виде, в каком она существовала, до лучших времен. Решение о её сносе, несомненно, было принято весной 1925 г. и, вероятно, тогда же она была разобрана…

Из статьи "Бесславный конец: снос Никольской (Чесменской) церкви в селе Посадниково Новоржевского уезда" К.Б. Жучков, кандидат исторических наук, учёный секретарь музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». http://it.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps42/ps-42-12.pdf

Село Посадниково в 18 веке принадлежало небогатому роду дворян Ланских. В 1736 г. (по сведениям из метрики - в 1739 г.) А.Г. Ланской построил каменную Казанскую церковь, ставшую усыпальницей нескольких поколений владельческой семьи. В 1756 г. в имении Ланских в Новоржевском уезде насчитывалось более 700 крепостных душ. С 1770-х гг. Посадниково значится за капитаном Д.А. Ланским, а затем за его вдовой Ульяной Яковлевной (ум. в 1792 г.). Положение семьи резко изменилось с возвышением их сына А.Д. Ланского (1758-1784), ставшего в конце 1779 г. очередным фаворитом императрицы. В подаренном ему в 1782 г. имении Велье в той же Псковской губернии Ланской задумал строительство грандиозного дворца по проекту Д. Кваренги. Все планы оказались перечеркнуты внезапной смертью фаворита.

Единственным замыслом, который он успел реализовать при жизни, стала церковь в Посадникове, возведенная рядом (в ¼ версты) с дедовским храмом-усыпальницей. Ланской решил повторить в своей усадьбе Чесменскую церковь, на освящении которой присутствовал за год до начала стройки, в 1780 г. Посадниковская церковь строилась сразу после Чесменской и вероятно по тому же проекту Фельтена, возможно даже под его наблюдением. Коршунова сообщает, что в это время, в 1782-1784 гг. Фельтен занимался перестройкой дома А.Д. Ланского в Петербурге, неподалеку от Зимнего дворца. Так что в отличие от Полторацких Ланской имел больше возможностей привлечь самого Фельтена для повторной реализации проекта Чесменской церкви в своей усадьбе.

Строительство, видимо, в основном было завершено к моменту кончины Ланского, однако отделочные работы продолжались до 1788 г., когда, по некоторым сведениям, церковь была освящена. В 1789 г. достроили отдельно стоящую колокольню, которой, как известно, не было в ансамбле Чесменской церкви. Среди ее колоколов был самый большой, весом 1690 кг, колокол, отлитый за несколько лет до этого, еще при жизни отца фаворита, Дмитрия Артемьевича Ланского. Известно, что постоянных служб в новом храме не было, для них использовали соседнюю Казанскую церковь, в ней же продолжали хоронить и членов семьи храмоздателя. Стоявший большую часть времени закрытым, Никольский храм скоро начал ветшать, еще при Ланских – брате фаворита полковнике Якове Дмитриевиче (к нему усадьба перешла в 1792 г.) и потомках его дочери Варвары, в замужестве Кайсаровой, владевших Посадниковым до 1880-х гг.

Одно из ранних свидетельств о храме содержится в церковной описи 1831 года: «Церковь во имя св. Николая каменная, готического искусства, полуциркульная, построена в 1784 году Александром Дмитриевичем Ланским. Крыта белым железом, выкрашена снаружи и внутри известью, фигурами вверху, пятиглавая. Между глав по окружной стене 24 четырехугольных столбика, на них шпили деревянные, крытые белым железом, по углам припаяны для фигуры из белого железа яблоки; на главах кресты со звёздами, под оными главы медные, вызолоченные червонным золотом». Во второй половине 19 в. прихожане уже неоднократно выступали с инициативой разобрать разрушающийся храм, чем привлекли к нему внимание Императорской Археологической комиссии (далее – ИАК), неожиданно выяснившей, что речь идет о ценном памятнике архитектуры, к тому же чрезвычайно похожем на известный столичный храм.

В архиве ИАК хранится объемное дело за 1899 г. о предполагаемой сломке Никольской церкви. В нем собраны документы разных лет, отразившие этапы растянувшейся во времени гибели незаурядного памятника. Из акта осмотра 1878 г. следует, что «внутренность церкви совершено пуста», в интерьере лишь «голые стены». Утварь перед этим была перенесена в Казанскую церковь, некоторые иконы - в церковь села Стехнова, а колокола – на погост в Турово.

Причт посадниковской церкви писал в ИАК в 1877 г.: «По преданию прихожан богослужения в Никольской церкви совершалось только два раза в год, на второй день пасхи и 9 мая и что к церкви бывал крестный ход. Но была ли совершена божественная литургия, потому был ли освящен храм, никто не знает. Судя по фактам и частично по преданиям, можно думать, что храм освящен не был. Основание к таковому предположению служат следующие данные: а) построен храм был без разрешения епархиального начальства, б) что стиль храма готический, а не византийский, в) что иконы в храме итальянской живописи… писаны были по католическому образцу и что до 1877 года храм не был подведомственен духовному ведомству, что не могло бы быть, еслибы он был освящен… Богослужение в храме не совершается более 40 лет».

С прошением в Псковскую Духовную консисторию обратилась наследница Ланских баронесса Наталья Паисиевна дю Буа де Роншан-Кайсарова, пожертвовавшая деньги на поддержание Казанской церкви и «храм, приходящий в разрушение построенный ее предком генерал-порутчиком Ланским еще в прошлом столетии». «Так как этот храм от времен приходит в ветхость и разрушение, а приходской требует неотлагательного ремонта и поправления во всех его частях», то баронесса просила «поручить кому следует его разобрать, его готовый материал обратить в капитал, на который привести в порядок и подобающий вид приходскую церковь… по окончании разборки того старинного храма на месте бывшего престола воздвигнуть небольшую каменную часовню». Мотивация владелицы объяснима, в ее глазах Казанский храм, как родовой некрополь, имел больше ценности, чем странная «готическая» руина, давно не использовавшаяся по назначению. Духовная консистория постановила тогда, что «во избежание несчастных случаев нужно запретить доступ вовнутрь церкви посетителей, а с наружной стороны огородить временным забором, и сооружение церкви подлежит обязательной разборке».

Тем не менее, тогда разборку так и не начали, наоборот, нашелся благодетель, пожертвовавший средства на ее восстановление. В 1899 году Псковская Духовная консистория упоминала в своем письме в ИАК об этой попытке спасения памятника: «Николаевская ветхая церковь построена в 1784 году генерал-порутчиком Ланским и по преданию архитектором Растрелли величественного вида в готическо-мавританском стиле (12), но неизвестно почему оставалась без богослужений долгое время, и по осмотру архитектора в 1896 г. пришла в ветхость… Хотя и признана была епархиальным начальством эта церковь подлежащею упразднению и сломке, но в 1880 году второй гильдии купеческий сын Александр Марковский представил 2000 рублей за оставление в прежнем виде этой церкви; деньги эти внесены в церковь и обращены в процентные бумаги, и проценты употреблены на ремонты другой в этом погосте Казанской церкви, но причт этой церкви неоднократно возбуждает вопрос о срытии этой церкви и о продаже материалов на ремонт и пользу Казанской церкви и постройку часовни». Комиссия в ответ потребовала присылки фотографий, чертежей и планов храма. Консистория обратилась за этими материалами к купцу Марковскому, который сообщил, что таковых не имеет. Тогда ему было предложено оплатить их изготовление. В итоге Марковский заявил о невозможности этого «по дороговизне составления оных».

В 1887 г. священник Степан Покровский составил метрику на оба посадниковских храма. О Никольской церкви он сообщал, что сведений о дате постройки не имеется, ктитором был кто-то из Ланских, а автором «знатоки считают итальянского архитектора Растрелли». Дальше и вовсе следовали небылицы: «О церкви Святителя Николая рассказывают следующее. В Бозе почившая императрица Екатерина Вторая повелела генерал-аншефу Артемию Ланскому устроить в нашей местности город, во исполнение державной воли государыни Ланской и начал построение онаго собора во имя Святителя Николая в своей отчине, но внезапно умер, тогда преемник его Татищев устроил город Новоржев, существующий и поныне, уже в своей отчине».

Интересно, как странная на вид «готическая» церковь, к тому же давно заброшенная, будила воображение провинциальных обывателей, порождая подобные легенды про собор несостоявшегося города, задуманный к тому же никогда не существовавшим генерал-аншефом Артемием Ланским. Вероятно, в этом мифическом персонаже слились черты строителя Казанской церкви Артемия Григорьевича Ланского, жившего в первой половине 18 века, и фаворита Екатерины Александра Дмитриевича Ланского, имевшего генеральский чин, но устройством городов не занимавшегося. Предание о том, что Посадниково должно было стать уездным городом вместо Новоржева, оказалось устойчивым и живо до сих пор.

Далее в метрике описана ситуация с состоянием храма, уточняющая уже приведенные выше сведения. «Чудный храм был освящен, в нем совершались и богослужения, но почему-то был закрыт и пришел в совершенный упадок, утварь, колокола и церковные вещи поступили в близлежащие церкви. Наследница Ланских Кайсарова продала имение и землю под церковью новоржевскому купцу Ивану Марковскому (отцу (?) Александра Марковского – А.Ч.) с тем, что церковь и окружающий ее лес в случае продажи должны служить поддержкою Казанской церкви и причта ее, по бедности последнего приступлено было в 1877 году к сломке и продаже церкви, но местный предводитель дворянства Львов из любви к редкому строению храма уговорил епархиальное начальство пощадить сию церковь до смерти Марковского, обеспечив Казанский храм двумя тысячами рублей, при сем Марковский обязался по возможности поддерживать церковь Святителя Николая, чего не исполняется, и оная в настоящее время совершено разрушается».

Следующий интересующий нас документ относится уже к 1901 г., когда ИАК, отчаявшись заполучить фотографии и обмеры из Духовной консистории, сама поручила их изготовление архитектору и художнику С.В. Беляеву, заплатив за работу 150 рублей. Беляев произвел технический осмотр Никольской церкви, сделал фотосъемку и обмеры. В июне 1901 г. он представил отчет на имя председателя ИАК графа А.А. Бобринского. Предварив свой текст уже известными сведениями о постройке храма в 1781 г. генерал-поручиком А.Д. Ланским «по преданию по рисункам архитектора Растрелли», далее Беляев впервые указывает на его сходство с Чесменской церковью в Петербурге: «За исключением колокольни храм представляет точную, до мелких деталей, копию (по композиции и размерам) с храма Чесменской богадельни близ Петербурга». Беляев замечает, что «строились оба храма почти одновременно», ссылаясь на надпись на колокольне посадниковской церкви о том, что она была построена в 1781 г.

Отчет, имевший важное значение как экспертное заключение профессионала, содержит немало подробностей, особенно ценных сейчас, когда памятника нет, а фотосъемка по нему недостаточна и довольно плохого качества. «Сходство таких работ, как кованые решетки и резьба иконостаса, заставляет предполагать, что обе церкви построены одними и теми же мастерами. Колокольня в Чесменской церкви отсутствует, колокола помещены в башенках на кровле. Высокая же колокольня в Посадникове вызвана, быть может, лесистой местностью. Мелкие отличия (в форме конических венчаний, в штукатурных деталях и в размещении водосточных труб) надо приписать капитальному ремонту Чесменской церкви, произведенному в 1897 году…надо, впрочем, заметить, что детали старой штукатурки в Посадникове нарисованы более художественно, чем возобновленные детали Чесменской церкви». Беляев подробно описывает Никольский храм: «Фонарь образует центральную башню храма, окруженную в основании парапетом с зубцами (в ремонтированной Чесменской церкви этот парапет отсутствует) … колокольня стоит отдельно от храма на расстоянии 2 и ½ сажени… несколько пострадала от пожара, бывшего от неосторожного обжига извести по соседству. Венчание ее и крест переделаны после пожара». Исходя из особенностей решения колокольни, проемов входов, уровня полов, Беляев предполагал, что изначально колокольню и храм планировали соединить между собой и сделать открытую лестницу перед колокольней.

В разоренном интерьере церкви к моменту обследования ее Беляевым сохранялись остов иконостаса и обломки некоторых его декоративных частей, престол и цепь над ним для поддержания сени. «Сохранившиеся образа размещены по окрестным часовням, именно: в часовне села Ругодева шесть больших местных икон из иконостаса, Тайная вечеря и две небольших иконы из второго яруса. Все образа итальянского стиля, носят характер эпохи, но большого художественного значения не имеют, представляя по большей части копии с итальянских образцов. Все образа на холсте. Несколько подобных же образцов местного письма находятся в часовне восточного кладбища села Посадникова. В селе Стехнове того же уезда находится живописная сень над престолом и служит в настоящее время запрестольным образом». В заключении Беляев предлагает ИАК принять срочные консервационные меры для спасения памятника: удалить растительность, устроить хотя бы временную кровлю, и уже затем приступить к проектным работам, т.к. «Чесменская церковь дает все указания для полной реставрации храма в Посадникове».

Среди материалов по Посадникову в архиве ИАК есть выписка о состоянии Никольской церкви, недатированная, но, судя по всему, сделанная вскоре после беляевского отчета: «Фундамент из крупного булыжного камня, цоколь из мелкой бутовой плитки. Стены кирпичные, оштукатуренные, снаружи и внутри, кирпич очень плохого качества, окна украшены решетками хорошей работы. Внутри и снаружи кровля ветха, водостоки, трубы разрушены и засорены. Во многих местах попорчена кладка, штукатурка сохранилась только местами, пол разобран, винтовая лестница рухнула в 1898 г. Колокольня вследствие неравномерной осадки имеет несколько наклоненное и искривленное положение. Лестница в ней сохранилась только до 2-го этажа… кругом всей церкви была ограда, уничтоженная около 1880 г.».

До революции Археологическая комиссия так и не смогла ничего предпринять для восстановления памятника, хотя и не дала санкцию на его разборку. Консервация также не была проведена. Храм продолжал пустовать и разрушаться. Уже в первые годы советской власти он снова привлек внимание специалистов, занимавшихся постановкой на учет и охрану архитектурных памятников. В 1920 г. сотрудницей К.В. Беклемишевой в Отдел по охране, учету и регистрации памятников старины и искусства был сделан доклад о состоянии Никольской церкви. В нем констатировалось, что «разрушение очень сильное и идет быстрым темпом», указывалось на необходимость мер, «чтобы приостановить разрушение церкви, производимое местными жителями, как то растаскивание кирпичей, устройство ульев на крышах». Беклемишева писала, что церковь «обследована отделом по охране памятников не была, имеется фотография, снятая 50 лет тому назад обществом любителей археологии». В докладе есть несколько новых нюансов, расширяющих представления о памятнике. Так, говорится, что «расположена церковь на погосте, поросшем сосновым бором, невдалеке от села», что «окрашена была в желтый цвет и покрыта штукатуркой белого цвета в виде орнаментов, крыша и купола крыты железом, окрашенным в зеленый цвет». Внутри «в центре на плафоне сохранились следы орнаментальной росписи… пол был каменный, о чем можно судить по нескольким сохранившимся плитам, исходные двери сохранились, они деревянные и частью видны остатки резьбы».

21 августа 1920 г. Отдел обратился к фотографу Н.Я. Филимонову с просьбой произвести фотосъемку храма и его деталей «в целях регистрации этого интересного памятника архитектуры конца 18 века». В тот же день в Новоржевский исполком было отправлено официальное письмо: «В селе Посадникове находится церковь, являющаяся выдающимся памятником архитектуры конца 18 века. Произведенным осмотром церкви выяснено, что помимо влияния времени и разрушительного действия стихий, здание церкви разрушается и окрестными жителями, разбирающими кирпич и другие материалы для своих хозяйственных надобностей. Озабочиваясь охранением от окончательного разрушения этого выдающегося памятника зодчества, отдел по охране, учету и регистрации памятников просит Новоржевский исполком: 1) принять меры к недопущению дальнейшего разрушения указанной церкви местными жителями и уведомить отдел, что сделано исполкомом в этом направлении. 2) разрешить новоржевскому советскому фотографу Н.И. Филимонову произвести ряд снимков церкви и выслать их в отдел…». Это письмо, как и следовало ожидать, в очередной раз оказалось «гласом вопиющего в пустыне». Спустя несколько лет, в 1920-е гг. храм разобрали, поставив точку в его печальной истории.

Суммируя сведения, полученные из приведенных выше источников и архивных фотографий, следует констатировать, что в Посадникове повторно был реализован проект Чесменской церкви Ю.М. Фельтена, дополненный отдельной колокольней, возможно, того же автора. Эта пара в окружении соснового бора образовывала самостоятельный живописный ансамбль, в котором уже единожды осуществленный архитектурный замысел обогатился новыми нюансами, как художественными, там и смысловыми. Для А.Д. Ланского перенос в родовую усадьбу этого архитектурного образа вряд ли был случаен. Помимо общепризнанной значимости фельтеновского храма как военно-морского памятника, у заказчика могли быть и сугубо личные мотивы.

Завершение строительства Чесменской церкви и ее торжественное освящение по времени совпали с большими переменами в жизни скромного гвардейского офицера. В самом конце 1779 г. Ланской, как тогда говорили, стал «входить в случай», а в 1780 г. удостоился от Екатерины многих милостей, в т.ч. чина камергера. Известно, что в том же году на пасхальной неделе (незадолго до освящения Чесменской церкви) Ланской получил дозволение поселиться в Зимнем дворце, был произведен в полковники и флигель-адьютанты императрицы. Так что Чесменскую церковь фаворит мог считать и архитектурным символом собственного возвышения. Недаром он заложил свой храм в Посадникове рядом со скромной старой церковью, оставшейся от деда. Новому положению семьи, приближенной к трону, подобал и новый храм-памятник, более внушительный, яркий, столичный, связанный с именем и делами благодетельницы Ланских. И хотя нет архивных указаний, нельзя исключать, что Ланской не думал и о новой фамильной усыпальнице в Никольской церкви. Ему, как известно, не суждено было упокоиться в своем детище. Ранняя кончина фаворита внесла свои коррективы и в дальнейшую судьбу незавершенного им храма. Как и многие усадебные архитектурные фантазии екатерининских вельмож, церковь в Посадникове оказалась «декорацией на час», забытой сразу же после внезапно прерванного спектакля. Наследники оставленного Ланским крупного состояния оказались неспособны сберечь этот важный в истории семьи архитектурный памятник, позабыв со временем и обстоятельства его появления, и путая даже имена создателей.

К сожалению, эта история характерна для России и отражает национальные особенности в отношении к памятникам прошлого. Показательно, что за разрушение уникального памятника выступали те, кто в первую очередь должен был заботиться о его сохранении и использовании – потомки храмоздателя и церковное начальство. В защиту же выступали люди, не имевшие к храму прямого отношения – купец Марковский и предводитель дворянства Львов. Стоявшая на охране памятников старины ИАК из-за бесконечной бюрократической волокиты и отсутствия реальных возможностей так и не смогла спасти выдающееся архитектурное произведение, лишь продлив его разрушение. История, произошедшая с храмом-памятником екатерининского фаворита, находит немало параллелей с сегодняшней реальностью в сфере охраны наследия.

А.В. Чекмарев "О судьбе забытой копии Чесменской церкви". Сборник "Русская усадьба" Вып. 15. М., 2009. С. 386-399. https://arch-heritage.livejournal.com/485003.html

Комментарии и обсуждение

Постоянных служб в церкви не велось, для этого использовали другую церковь (Казанскую). Комиссия по антирелигиозной пропаганде в 1922 г. постановила: здание церкви не представляет из себя ценности архитектуры, т.к. здание пустовало с 1878 г. и пришло в негодность, там был устроен сеновал, а на реставрацию храма потребовалось бы большое количество расходов, ввиду этого кирпич от здания употребить для другого строительства. Принадлежности храма перенесли в Казанскую церковь, образа в церковь села Стехново, а колокола на погост в Турово. Точная дата разрушения церкви неизвестна, примерно после 1924 г.