«…На берегу Вычегды, слева от пристани, возвышается громада Благовещенского собора - одного из древнейших каменных храмов Севера. Поставленный на небольшой возвышенности и открытый в сторону реки, он господствует над городом и виден уже издалека, при подъезде к Сольвычегодску. Массивное и крупное, торжественно-монументальное здание подчиняет себе все окружающее пространство.

Фресковая летопись внутри храма повествует о том, что он был основан в 1560 году, а освящен в 1584 году. Строили его «своею казною» все представители строгановской династии — «Ианникий Федоров сын Строганов и его дети Яков, Григорий, Семен и его внучата Максим Яковлев сын, да Никита Григорьев сын, да Андрей и Петр Семеновы дети Строгановы». Однако замысел сооружения целиком принадлежал Анике Строганову, основателю огромного торгового дома этой фамилии. Уже в конце 1550-х годов он получает от ростовского владыки, в ведении которого находились тогда все окружающие город земли, разрешение на возведение собора. Существующая на одной из икон храма надпись прямо говорит об этом: «Лета 7066(1558) сей образ Благовещения Пресвятыя Богородицы благословение Никандра архиепископа Ростовского Иоанникию Федорову сыну Строганову на поставление соборного храма каменного и с приделы начальный образ у Соли Вычегодской на посаде».

Заложенное в 1560 году здание было, очевидно, полностью возведено еще при жизни самого ктитора, к началу 1570-х годов. Такое заключение позволяет сделать находящийся в соборе покров 1572 года с изображением святителя и чудотворца Алексея, митрополита Московского. Согласно надписи на покрове, он является вкладом митрополита Даниила из Чудова монастыря в каменный Благовещенский собор Сольвычегодска, в придел митрополита Алексея, то есть уже в построенную церковь. Кроме того, в конце 1570-х годов храм имел богатейшее внутреннее убранство, что также говорит о более раннем его сооружении. В описи 1579 года, составленной сразу после пожара собора, перечислен полный набор икон, книг, церковных сосудов и облачений, необходимых для богослужения. Вероятно, пожар и повлек за собой столь позднее освящение Благовещеской церкви, которое состоялось в 1584 году.

Строительство такого огромного собора осуществлялось Строгановыми с большим размахом и под их непосредственным наблюдением. При этом велось оно с привлечением мастеров и ремесленников самых различных профессий. Для производства кирпича в городе сооружается несколько кирпичных заводов; для подвозки по Вычегде больших глыб белого камня создаются специальные речные суда; для ковки железных оконных решеток, а также дверей нанимаются искусные кузнецы, а для золочения куполов и крестов на них — золотильщики.

Возведенный в XVI веке Строгановыми собор «по себе на память и на поминок ныне и впредь» претерпел со временем серьезные изменения, которые значительно исказили его первоначальный облик. О том, каким он был в конце XVIII века, дает представление уже упоминавшийся рисунок панорамы Сольвычегодска 1793 года. Здание имело четырехскатное покрытие и новые барабаны глав, боковые крыльца были ликвидированы, а паперти вверху сделаны закрытыми. Особенно основательной перестройке Благовещенский собор подвергся после пожара 1819 года, когда над нижним рундуком его западного крыльца вместо прежней звонницы была возведена новая, ампирная колокольня и на месте приделов сооружены с южной стороны теплый храм Сретения, а с северной стороны — ризница.

Несмотря на многочисленные изменения, Благовещенский собор и ныне поражает монументальностью и мощью своей архитектуры. Это характерный для XVI века городской храм крупных размеров, трехапсидный и пятиглавый, поставленный на высокий подклет и окруженный галереей с приделами. Его массивные стены почти лишены декора; толщу их подчеркивают сильно выступающие наподобие контрфорсов лопатки. Они членят стены основного объема на обособленные прясла, завершенные большими полукружиями закомар, по которым шла первоначально кровля. Пять венчающих здание световых глав с гранеными барабанами плохо соответствуют общему стилю архитектуры собора. Видимо, они появились в XVIII веке, заменив прежние главы с цилиндрическими барабанами.

Своеобразие собора заключается в уникальности его пространственного построения. Объем собственно храма сильно развит по поперечной оси север-юг. Узкие боковые фасады имеют только два прясла, а широкие восточный и западный - три, превосходя их на одно деление. Подобная оригинальная композиция здания значительно отличается от традиционных объемных построений храмов, кубических или вытянутых в продольном направлении. Она обусловлена новой внутренней структурой самого собора, его двустолпной конструкцией, которая и определила его внешние формы.

Интересна окружающая храм двухъярусная галерея. Ее глухой и нерасчлененный нижний ярус лишь кое-где прорезан узкими небольшими оконцами. Вместе с разнообразными, полутемными помещениями подклета — палатками и тайниками («каменными мешками») — этот ярус служил в качестве кладовых для хранения многочисленных товаров, ценностей и казны Строгановых. Над ним расположена арочная галерея на столбах, первоначально открытая (в конце XVI в. она была заложена и превращена в паперть), с парапетом из ширинок, хорошо видным и сейчас. Обходя собор с трех сторон, галерея прежде оканчивалась у восточных углов приделами: с севера — тремя теплыми храмами Николы, Алексея митрополита и Симеона Столпника; с юга — небольшим одноапсидным во имя Трех Святителей.

Еще один храм с тремя приделами: Феодора Сикеота, Рождества Богородицы и Апостола Петра, возник несколько позднее (ок. 1646 г.); он возвышался на юго-западном углу галереи, являясь самостоятельной приходской церковью для дворовых людей Строгановых. Судя по рисунку Чудинова, облик его был достаточно оригинален: сильно выступающий к югу четверик имел завершение в виде пяти стройных шатров. На галерею вели с трех сторон крыльца с крутыми лестницами (существует лишь западная).

Необычность объемно-композиционного построения Благовещенского собора довершала своеобразная церковь-колокольня, поставленная на северо-западном углу галереи в виде граненого столпа с открытым звоном и главкой. Два ее яруса сохранились: нижний с плоскими арочными нишами и второой с лопатками и маленькими окнами, в котором размещалась церковь Собора Богородицы. Они отчасти позволяют представить этот характерный для XVI века столпообразный храм «под колоколы».

На колокольне висело 12 колоколов, каждый из которых имел собственное имя. Самый большой, «Реут» (170 пудов), и второй по величине, «Лебедь» (57 пудов), являлись вкладами Семена, Максима и Никиты Строгановых; третий, «Сокол» (40 пудов), был вкладом Якова, Григория и Семена Строгановых. Остальные, меньшие колокола были вкладами различных лиц, по преимуществу также представителей рода Строгановых. На колокольне помещались и «часы железные с боем и с перечасьи и с гирями железными», поставленные Никитой Строгановым.

Лишь немногие из этих колоколов были перенесены на огромную позднеклассическую колокольню (1819-1826), которая плохо сочетается с собором. Это тяжеловесное и парадное сооружение, типичное для первой трети XIX века, состоит из двух массивных четырехгранников и крупного цилиндрического яруса звона, увенчанного высоким вздымающимся шпилем.

Декор Благовещенского собора более чем скромен: широкий узорный пояс отделяет прясла стен от закомар. Он состоит из двух рядов бегунца, разделенных поребриком, двойного пояска зубчиков внизу и прямоугольных нишек с валиком наверху. Аналогичные орнаментальные фризы характерны для целого ряда памятников Севера XVI века, в частности для храмов Кирилло-Белозерского и Спасо-Прилуцкого монастырей под Вологдой и Успенской церкви в Белозерске. Типичны для второй половины столетия и обрамления узких арочных оконных проемов с глубокими откосами. Близость декоративных мотивов Благовещенского собора к упомянутым северным постройкам XVI века, возведенным, согласно исследованиям С. С. Подъяпольского, ростовскими зодчими, позволяет предполагать их авторство и в отношении данного сооружения. Тем более что в целом храм обнаруживает композиционную близость к построенному мастерами той же школы в 1554-1556 годах Богоявленскому собору Авраамиева монастыря в Ростове.

Для развития русской архитектуры XVI века характерны настойчивые поиски новых объемно-пространственных форм культовых зданий, которые ведутся в отношении как внешней композиции, так и интерьера. Вспомним прежде всего шатровые и столпообразные храмы. Стремление к максимальному сокращению числа загромождающих помещение опор или столбов, к освобождению от них внутреннего пространства храмов, способствует появлению в церквях, с одной стороны, бесстолпия, с другой — двустолпия. Отказ в четырехстолпных храмах от восточной пары столбов был как бы предопределен возникновением на рубеже XIV-XV веков высокого иконостаса. Эта явно наметившаяся в XV веке тенденция выражается в постепенном приближении восточных столбов к разделяющим апсиды стенкам, к сращиванию с ними. Пожалуй, наиболее яркое воплощение она находит в Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря (1497). В начале XVI века появляются уже первые двустолпные храмы (церковь Благовещенского погоста, 1501), которые затем получают оригинальное продолжение в ряде памятников середины столетия, в том числе и на Севере (собор Соловецкого монастыря, 1554-1558).

В русле этой общей тенденции находится и Благовещенский собор Сольвычегодска. Однако он существенно отличается от предшествующих двустолпных зданий XVI века коренным переосмыслением своей конструктивной основы. Главный световой барабан собора расположен между двумя столбами, точно над центром его основного помещения, а не между восточной стеной и столбами, как это было ранее в других храмах подобной конструкции. Иначе говоря, прежнее, так называемое «ложное двустолпие», образованное еще во многом чисто механическим отказом от восточной пары столбов, здесь впервые уступило свое место новому решению, в котором двустолпие уже выступает как определенная художественно осмысленная конструкция.

Размещение главного барабана в центре всего интерьера, между двумя столбами повлекло за собой изменение всего сводчатого перекрытия собора. Мощные столбы, соединенные с восточной и западной стенами подпружными арками, несут коробовые своды, которые в продольном направлении перекрывают боковые нефы, а также западную и восточную части среднего. В центре между этими частями перекинуты над столбами дополнительные арки. Паруса в углах, между арками и сводами служат переходом к восьми оригинальным, плоским лоткам, сужающимся кверху, к восьмигранному кольцу барабана. Над угловыми частями здания расположены меньшие световые барабаны; они поставлены на боковые своды при помощи дополнительных ступенчатых арок псковского типа и отличаются сравнительно небольшими размерами в диаметре. Подобная система двустолпия впервые встречается в этом соборе; она послужила образцом для дальнейшего развития на Руси храмов данного типа в конце XVI и в XVII веке.

Обращает на себя внимание обилие в соборе лестниц и ходов, проложенных внутри его массивных и толстых стен. Один из них — внутри северной стены за иконостасом — ведет на кровлю здания и вниз, в палатку подклета. В верхней части главного алтаря устроен тайник, соединенный внутри-стенным ходом с алтарем северного придела, откуда вертикальный канал спускается прямо в подцерковье. Ряд таких ходов заложен и не обследован до сих пор. Все эти лестницы и тайники способствовали возникновению самых разнообразных легенд о якобы тюремном назначении подклета собора и о существовании подземного хода, соединяющего собор с двором Строгановых и даже с Введенским монастырем. Однако подобные домыслы не находят подтверждения в действительности.

Внутри Благовещенский собор украшают фресковые росписи. О времени их создания и мастерах сообщает грандиозная надпись вязью, опоясывающая внизу стены собора: «Лета от сотворения мира 7108, от Рождества же по плоти бога слова 1600, индикта 13, майя в 11 день у Соли Вычегодской на посаде соборный храм каменный Благовещенья Пресвятые Богородицы начат подписывать внутри и с алтаря и с приделом Иоанна Богослова и с кружалы верхними около храма Благовещенья Богородицы настенным письмом московские иконники Федор Савин да Стефан Арефиев с товарищи и совершенно тогож лета, августа 29 день, строением и повелением Никиты Григорьева сына Строгонова».

К сожалению, все фрески прописаны в XVIII-XIX веках. Росписи сводов центрального нефа вообще не сохранили первоначальной живописи. В конце 1970-х годов расчищены лишь фрески дьяконника* (*Реставрационная бригада под руководством Г. Донского) и частично западной стены собора.

Иконография фресок собора для своего времени довольно обычна: западная стена отведена под «Страшный суд»; своды, северную и южную стены занимают сцены богородичного и христологического циклов. Роспись стен состоит из семи ярусов. Нижний, наиболее широкий заполняют так называемые полотенца, отделенные от сюжетных сцен орнаментальной летописной надписью. В верхних, узких ярусах располагаются композиции, разделенные между собой лишь архитектурными кулисами. Они последовательно ярус за ярусом повествуют о земной жизни Христа и Марии, а также иллюстрируют «Акафист». Сверху размещены сцены с изображениями «Иоакима и Анны», «Благовестил Анне», «Целования Иоакима и Анны», «Рождества Богоматери» и др. Внизу представлены Вселенские соборы. В откосах окон изображены в рост и погрудно различные святые; отчасти они представлены и на столбах вместе со святыми воинами и мучениками. В центральной алтарной апсиде размещены такие композиции, как «Богоматерь Знамение» (во лбу арки), «Воздвижение креста», «Положение пояса и риз Богоматери». В жертвеннике первоначальная роспись почти не сохранилась. Фрески дьяконника (придел) иллюстрируют основные моменты жития Иоанна Богослова.

Большинство композиций стенописи собора в символическо-художественной форме раскрывают основные апологетические установления христианской церкви, а также представления о мире как о борьбе добра и зла. Эта тема получает особо яркое воплощение в сценах «Страшного суда» с их нарочито аффектированными страданиями людей, погрязших во зле и сокрушающихся о грехах. Адские сцены разрастаются в обширную картину осуждения неправедных судей, пьяниц и других грешников, терзаемых ужасными бесами. Перед их устрашающими образами, разработанными с невероятной фантазией и остротой, бледнеют идеальные и светлые образы небесных сил.

Большое внимание фрескисты Благовещенского храма уделяют культу Богоматери, прославляя ее как царицу небесную, как заступницу за людей. Причем, в отличие от живописи XV- XVI веков, стремясь к наглядности в передаче основных догматов православия, они нередко усложняют свои композиции введением дополнительных символических деталей. Так в одной из сцен Благовещения (южная стена) Богородица представлена с фигуркой младенца Христа на груди, в другой — между Марией и Гавриилом появляется черное отверстие символической пещеры, вертепа, с пояснительной надписью: «вертеп в нем же родися Христос». Мотив золотых символических венцов развит в сцене «40 мучеников севастийских» (южная стена), удостоенных за свой подвиг веры сияющих венцов, парящих над ними.

В дьяконнике расположена одна из самых сложных в своем символическом звучании композиций, в которой изображены бог Саваоф, благословляющий сына своего на страдания, и сам Христос с отходящими от него «лучами», где представлены мученические смерти апостолов.

Обилие символических мотивов сообщает всем росписям собора несколько отвлеченный характер, соответствующий линейно-плоскостному «иконному» стилю монументальной живописи второй половины XVI века, и знаменует дальнейший отход стенописи от живописно-пластических традиций XIV-XV веков. Но если у прославленного художника Дионисия в росписи храма Рождества Богородицы в ферапонтовом монастыре линейно-плоскостное начало означало торжество духовного начала над материальной утяжеленностью мира, то во фресках Благовещенского собора земной, вещный мир приобретает вполне ощутимые реальные формы. На смену идеально стройным, легким и невесомым образам Дионисия с их мягкими, певучими линиями приходят плотные, крепкие фигуры, обрисованные угловатыми, ломающимися очерками, с несколько одутловатыми лицами.

Былое многоцветье уступает место сочетанию и вариациям трех-четырех цветов. При общей светло-охристой гамме сольвычегодских фресок почти все человеческие фигуры облачены в зеленоватые одежды различных оттенков с бежевато-красно-розовыми складками, фоны большинства композиций желтые и голубые, позем зеленый.

Рисунок, как правило, следует графье — процарапанным линиям, намечающим основные контуры фигур. Лики моделируются белильными штрихами — оживками; обычно тонкой линией очерчивается нос, два-три «движка» проводятся под бровями, волосы и борода разделяются многочисленными штрихами. Все это придает определенную материальность и даже некоторую объемность фигурам и лицам людей, плотно заполняющим пространство наиболее разработанных композиций.

Большинство сцен создается по законам построения трехчастных композиций: в центре помещается либо Христос, либо Богоматерь, иногда икона «Богоматерь Одигитрия», а по краям — поклоняющиеся им. В результате небольшие по размерам фрески, разделенные на ряд следующих друг за другом сцен с хорошо разработанными архитектурными кулисами, приобретают сходство с иконописью и в целом благодаря тонко найденным созвучиям золотисто-желтых, лазурно-голубых, изумрудно-зеленых цветов обретают полифоническое звучание красочной симфонии.

Не порывая с традициями сложившегося иконописного стиля, который наиболее ярко сказался в годуновской росписи Смоленского собора Ново-Девичьего монастыря (1598), художники, работавшие в сольвычегодском соборе, искали и новые изобразительные средства, нередко используя приемы ритмического чередования и повторов характерных поз, жестов и фигур. Действующие лица, особенно компонующиеся в группы, не дифференцируются — они представляют толпу в виде повторяющихся, тождественных фигур. Их несколько замедленные и плавные движения, изысканно-изящные жесты переходят из композиции в композицию и приобретают оттенок стандартности и ремесленности, хотя во всем чувствуется стремление мастеров к миниатюрности и тонкости письма.

По сравнению с росписями собора Ново-Девичьего монастыря, гораздо более масштабными и лаконичными, стенопись сольвычегодского храма представляет иной стилистический вариант в искусстве рубежа XVI—XVII веков, получивший условное название строгановской школы живописи. Она как бы подводит итог «иконному» стилю росписи царских изографов и предвещает расцвет «посадской» стенописи ярославских и костромских мастеров XVII века.

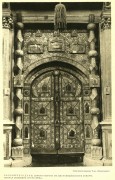

После возведения собора в нем был поставлен старанием Аники Строганова и некоего Леонтия Пырского большой пятиярусный иконостас. Об этом можно судить на основании описи 1579 года. Помимо местного в него входили деисусный, праздничный, пророческий и праотеческий ряды, насчитывающие свыше 70 икон. Из дополнительной приписки к этой описи явствует, что в 1606 году значительная часть икон из иконостаса была передана Яковом, Никитой, Андреем и Петром Строгановыми в Борисоглебский монастырь на память о своих родителях. Оставшиеся иконы вошли в новый, блиставший золотом пятиярусный иконостас сложной резной работы, возведенный в царствование Михаила Федоровича. Завершался этот иконостас 29 изображениями херувимов и серафимов з белой жести, 14 из которых были позолочены. Чередуясь, ни создавали эффект сочетания золота и серебра, характерный для ювелирного искусства XVI-XVII веков.

Часть икон сольвычегодского храма была исполнена известными иконописцами, царскими изографами Прокопием Чириным, Истомой Савиным и Назарием Истоминым. Ими были ззданы основные произведения местного ряда, а также иконы, размещавшиеся в многочисленных киотах в интерьере собора. Участие этих мастеров в работе подтверждается рядом надписей на серебряных окладах и оборотных сторонах икон. И хотя большинство надписей возникло в 1730—1740-е годы, после очередной переписи имущества Строгановых, они закрепили уже ранее известные сведения о том, что все эти произведения были написаны изографами Оружейной палаты.

Свой нынешний вид иконостас Благовещенского собор в основном обрел к 1690-м годам. Эта дата устанавливается на основании сходства его резного убранства и аналогичных резных деталей моленного места Строгановых, возведенного в 1693 году.

Великолепные царские врата иконостаса начала XVII века с сенью над ними относятся к вкладам Строгановых. Они украшены прорезными золочеными оловянными накладми с подцвеченным слюдой фоном. Орнаментальные накладки золоченого олова словно ажурное кружево покрывают поверхность створок и сени. Их мелкий рисунок образует сверкающее драгоценное узорочье, особенно ярко звучащее контрасте с более крупными формами деревянной резьбы самого иконостаса. Это замечательное изделие древнерусского декоративного искусства — пример тонкой и сложной, мастерски выполненной работы, оказало большое влияние на позднейшие иконостасы северных церквей. Подобные царские врата встречаются, например, в XVIII веке в храмах Великого Устюга...»

Источник: Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. - Л., 1983

РусАрх - Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма (rusarch.ru)

27 сентября 2010

27 сентября 2010

7 ноября 2011

7 ноября 2011

2 июня 2024

2 июня 2024

Комментарии и обсуждение

Выголов В.П. Архитектура Благовещенского собора в Сольвычегодске. В кн.: Общество историков архитектуры. Архив архитектуры. Вып. 1. - М., 1992.

vygolov5.pdf (rusarch.ru)