Тихвинский монастырь сравнительно молодой. Его история начинается в 1675 году, когда за пределами города, между реками Большой и Малый и Цивиль, была построена деревянная Тихвинская церковь и несколько деревянных келий. Легенды связывают её строительство с чудесным спасением Цивильска из осады войсками Степана Разина. В октябре 1671 года Стенька Разин подошёл к Цивильску, но попытка взять город-крепость с наскока не удалась, и Разин взял Цивильск в осаду. Припасы уже почти подошли к концу, силы защитников были на исходе, и люди стали подумывать о том, чтобы сдать крепость и бежать за 40 вёрст в соседние Чебоксары.

Однако одной из жительниц Цивильска, Иулиании Васильевой, явилась во сне Пресвятая Богородица, которая вещала о том, что казаки (а основное войско Разина состояло из них) город не возьмут, а когда от города отойдут, в благодарность за своё спасение должны жители Цивильска построить монастырь, за городом, близ Стрелецкого луга, между реками Большой и Малый Цивиль. На месте, указанном Иулиании Богородицей местный стрелец Стефан Рязанов по личному обету и построил ту самую деревянную церковь во имя Вознесения Господня с приделом Тихвинской иконе, которая считалась покровительницей города.

Что же происходило под Цивильском на самом деле? О видении нам ничего неизвестно, но зато точно известно, что Разин со товарищи подошёл к городу в начале сентября 1670 года (обратите внимание, в легенде говорится о 1671 годе), взяв до этого Царицын (современный Волгоград), Астрахань, Симбирск (современный Ульяновск). Из Казани для подавления восстания вышел отряд Барятинского, который по дороге к Цивильску трижды выдерживал сражения с поднятыми разинскими казаками чувашами, подошёл к осаждённому Цивильску, отбил его, но окончательно отогнать от города повстанцев удалось только к концу 1670 - началу 1671 года.

Известна такая легенда:

В октябре 1671 года казаки Степана Разина совместно с возмущенными ими чувашами подступили к стенам Цивильска. Попытка взять город-крепость штурмом не удалась, и «разбойники» решили захватить его измором. Между тем, когда жизненные припасы и порох в городе истощились, а силы защитников крепости были на исходе, беспомощные жители хотели оставить город и бежать за 40 верст в соседние Чебоксары. Но их колебание было успокоено тем, что благочестивая жительница города Иулиания Васильева сподобилась видения от Образа Божией Матери Тихвинской. Услышала раба Божия слова Царицы Небесной: «Дабы люди, сидящие во граде, сидели крепко: казаки город не возьмут, а когда город получит спасение, то жители построили бы монастырь за городом близ Стрелецкого луга, между реками Большой и Малый Цивиль…»

На месте, указанном Богородицей, стрелец Стефан Рязанов по личному обету построил деревянную церковь во имя Вознесения Господня и поставил кельи для монахов. Один из приделов Вознесенской церкви, был посвящён иконе Пресвятой Богородицы Тихвинской, покровительнице города. После этих событий, в 1675 году, для Вознесенской (Тихвинской) церкви был написан список с чудотворной Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Список, как и оригинал, местные жители считали чудотворным, и по их просьбам его носили по городам и сёлам запада Казанской губернии, в том числе в Чебоксары и Ядрин.

В первой половине XVIII века и до начала XIX века использовалось двойное название монастыря по церкви и иконе (Вознесенский Тихвинский), потом осталось только название по иконе: Тихвинский монастырь в Цивильске. В начале XVIII века в России прошла процедура объединения маловотчинных монастырей, братия Тихвинского была переведена в Геронтиеву пустынь, а на его месте недолгое время существовал женский монастырь.

Длилась эта эпоха недолго. Реформа объединения маловотчинных монастырей проходила в 1723 - 1724 годах, а снова как мужской монастырь стал известен с 1737 года. При этом в первой половине XVIII века на территории монастыря имелась каменная Вознесенская церковь, 5 деревянных келий, 3 амбара, 2 погреба, хлебопекарня. За территорией находился скотный двор с хозяйственными постройками, штат состоял из игумена, двух иеромонахов, схимонаха, а причт из диакона, дьячка и пономаря, при монастыре действовало кладбище, на котором хоронили в том числе и мирских горожан.

После Екатерининской реформы 1764 года монастырь стал заштатным, переведён на собственное содержание, и лишился почти всех угодий, коих у него было не так уж мало. Однако спустя всего два года угодья монастырю вернули. А это 40 десятин пашни, 58 десятин сенокоса, рыбные ловли в Чебоксарском уезде и Чекурском затоне на Волге, постоялый двор, перевоз через Волгу и водяная мельница в Свияжском уезде (сдавались в аренду). От казны же монастырь получал “милостинное содержание” в 300 рублей ежегодно.

К концу 60-х годов XIX века монастырь пришёл в упадок. Из братии остались игумен, два иеромонаха да иеродиакон, строения сильно обветшали. Игумен даже чаем и махоркой торговал в обход всех церковных законов и уставов, чтобы обитель могла свести концы с концами. В 1868 году архиепископ Казанский Антоний вообще предложил Консистории закрыть обитель, но в защиту монастыря выступили горожане, и в 1870 году мужской монастырь по указу Синода стал женским.

Женскому монастырю на этапе становления и строительства помогали собственными средствами казанский купец Василий Никитин, московский купец Василий Мальцев, чебоксарский купец Прокопий Ефремов и другие благотворители. Сразу после преобразования были отремонтированы дом для проживания игумении, кельи, построены женская школа, больница, трапезная, кухня, прачечная, новые жилой дом для причта и скотный двор (за оградой монастыря).

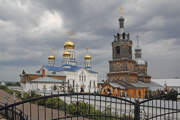

Новое строительство продолжалось весь конец XIX века. В 1880 году из села Абашево перевезена деревянная церковь Св. Харалампия, в 1880-86 на месте разобранного Вознесенского храма построена каменная трёхпрестольная Тихвинская церковь в традициях русско-византийского направления по проекту архитектора П. Е. Аникина. При монастыре действовал женская школа и приют-богадельня для девочек-сирот.

В начале ХХ в. монастырь имел 74 десятины пашни, 61 десятину сенокосов, 149 десятины леса в Цивильском уезде, рыбные угодья в пустоши Оползино Чебоксарского уезда (71 десятина), где был устроен скит, мельницу в Свияжском уезде, 2 деревянных дома с надворными постройками для причта в Цивильске, 2 доходных каменных дома в Казани, завещанные супругами Василием Никитичем и Марий Ивановной Никитиными (Никитинское подворье). Немалый доход приносили иконописная и златошвейная мастерские, сдача в аренду перевоза через Волгу и др.

Революция перечеркнула только было наладившуюся жизнь. В начале 1918 года монастырские угодья были разорены местными крестьянами (что, на самом деле, редкость, крестьяне довольно трепетно относились к церковному имуществу), часть имущества была национализирована, но несмотря на это в 1919 году штат монастыря состоял из игуменьи, 25 монахинь и 214 послушниц. Сравните с периодом мужского монашества!

Монастырь продолжают потихоньку национализировать. В 1920 году в обители расположили квартиры для советских служащих, детский дом, дом младенца и дом престарелых, а на базе угодий и скотного двора организован колхоз. В декабре 1923 года на фоне религиозных послаблений была зарегистрирована монастырская община, но уже в 1925 году монастырь закрыли окончательно. Монастырские здания претерпели тогда кардинальные изменения. Так, колокольню, которую возвели еще в 1775 году, разрушили, и использовали кирпич в хохяйственных целях.

Хозяйственные постройки и другие здания бывшей обители преимущественно использовались в собственных целях арендаторов. Так, центральный храм был так изменен, что его проблематично было узнать. Снесли кресты, купола, срубили "излишние архитектурные декорации". Само здание разделили на три яруса. В осквернённом бывшем Тихвинском Богородичном женском монастыре в советские годы располагались детский дом, госпиталь, педагогическое и швейное училища. По свидетельствам старожилов города Цивильска в монастыре во время войны располагалась военная часть и госпиталь. Отсюда новобранцы уходили на фронт. Также в монастыре некоторое время существовало пожарное депо.

Конечно, все эти обстоятельства не лучшим образом сказывались на состояние храмов и монастырских строениях. Они сильно обветшали и разрушались довольно быстрыми темпами. Монастырские здания в обезображенном виде местные власти вернули епархии в 1997, а повторный указ Синода об открытии женского монастыря был издан 26 февраля 1998 года. Главная забота, касающаяся обновления и устроения обители,была возложена на настоятельницу монастыря игумению Агнию, которая вместе с несколькими сестрами приступила к восстановлению монастыря.

В 2001 году, 5 июля в жизни Чувашии и Цивильска произошло знаменательное событие — Тихвинский Цивильский монастырь посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. К его приезду готовились основательно. Облагородили внешний вид монастыря, засадив его цветами. Построили новый храм во имя священномученика Харалампия (по аналогии с храмом этого же святого, находившегося в монастыре до 20-х годов ХХ века.), восстановлены и отреставрированы другие здания монастыря. Вместе с Патриархом монастырь посетили митрополит Варнава, президент Чувашии Н. В. Федоров и некоторые высокопоставленные лица церковного звания и из правительства. В монастырь тогда была возвращена главная святыня – чудотворный образ Тихвинской Божией Матери. Почитаются в обители также Владимирская, Толгская иконы Богородицы, икона священномученика Харлампия, мироточивый образ Архистратига Божия Михаила.

Имеются в монастыре и частицы мощей Святителя Тихона Патриарха Всероссийского, блаженной Матроны Московской, священномученика Иллариона. Мироточили иконы в течение нескольких лет. В 2005 году мироточила икона Архангела Михаила и Сергия Радонежского, в 2007 году замироточил образ Николая Мирликийского, находящийся в храме. В 2008 году в трапезной монастыря замироточили большие образа Божией Матери и Иоанна Крестителя. По данным на апрель 2009 года в монастыре проживало 38 насельниц, в их числе: 5 мантийных монахинь, 1 схимонахиня, 5 инокинь, 5 рясофорных послушниц, 20 послушниц.

Тихвинский Богородицкий женский монастырь ежегодно 31 октября организовывает крестный ход по Цивильску, до городского Троицкого собора в память об освобождении города Цивильска от войск Стеньки Разина. Кроме большого крестного хода в монастыре совершается т. н. Богодичный крестный ход вокруг монастыря. Он совершается ежедневно ближе к вечеру и сопровождается молитвами и несением Державной иконы Богородицы. 9 июля совершается празднование святыни монастыря - Тихвинской иконы Божией Матери. К этому празднику была приурочена проводившаяся на землях монастыря ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Позднее ярмарка была вынесена за пределы монастыря, и сроки её проведения менялись: 26 июня (до начала ХIХ в.), 24—27 июня (до конца 1860-х годов), 24 июня — 1 июля (с 1870), 23—28 июня (с 1885), 23—29 июня (с 1890-х годов). С 1990-х годов стала проводиться в первой декаде июля. Информация из брошюры по истории Тихвинского Богородицкого женского монастыря в Цивильске.

21 марта 2007

21 марта 2007

Комментарии и обсуждение