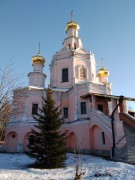

Выстроенные когда-то неподалеку от Москвы усадьбы в эпоху урбанизации оказались в городской черте, в бедных на достопримечательности спальных районах. От множества зданий села Зюзино сохранились до наших дней церковь Бориса и Глеба и южный (кухонный) флигель, которые находятся теперь на Перекопской улице, вдоль дороги, лежащей в поселок автозавода ЗИЛ. Борисоглебский храм интересен прежде всего объемно-планировочным решением. Трехверхное строение поставлено на высокий подклет с первоначально открытой аркадой, а над ее столбами расставлены колонны — единственный повторяющийся элемент внешнего декора. На сильно растёсанных окнах отсутствуют наличники. Над венчающим разорванный фронтон восьмериком устроено помещение «звона» — колокольни. Пышности храму добавляют ведущие в летнюю часть здания лестницы.

В краеведческой литературе его создателем называют зачастую крепостного Якова Бухвостова, являвшегося будто бы открывателем нарышкинского стиля. В рамках данной мифологемы с этим именем связывали одно время ряд значимых церквей типа «восьмерик на четверике». На самом деле Яков Григорьевич был не зодчим, а подрядчиком, руководителем строительной артели, что уже давно указывается в серьезных научных работах.

И хотя современные специалисты отказались от некоторых гипотез советского периода, краеведы до сих пор периодически называют имя Бухвостова. Данные о его участии в строительстве храма в Зюзине — вымысел, не имеющий документального подтверждения.

Согласно метрике, составленной 29 декабря 1886 года, нижняя, Владимирская, церковь была освящена 21 сентября 1688 года, верхняя, в честь Бориса и Глеба, — 24 августа 1704-го. Получается, что здание возводили 16 лет? Однако практика отечественного храмостроительства того периода говорит о принципиально иных сроках. К примеру, церковь Покрова в Филях — прототип зюзинской, сопоставимая с ней по габаритам и компоновке, — была выстроена за четыре года, храм Казанской иконы Божией Матери в соседней вотчине Узкое — за пять. Обследование тем не менее свидетельствует о едином периоде создания архитектурного памятника. Боярин князь Борис Прозоровский получил Зюзино как царское пожалование в конце 1687 года, следовательно, у него был лишь один сезон на то, чтобы завершить строительство к 21 сентября 1688-го. Естественно, храм мог быть только деревянным, выстроить за такой срок каменный невозможно даже сейчас.

Вторая дата, 24 августа 1704-го, косвенно подтверждается благодаря подрядной записи, обнаруженной в Российском государственном архиве древних актов и свидетельствующей о ведении отделочных работ двумя годами ранее: «Августа в первый день Оружейные полаты кормовые словолитцы Илья Иванов да Ларион Иванов дали запись боярину князь Борису Ивановичю Прозоровскому в том, подрядились у него, боярина князь Бориса Ивановича, в подмосковской ево вотчине селе Борисовском в церкве его каменной Бориса и Глеба и в олтаре и в перемычках от полу по розмеру, как пристойно, и своды, и подвесы выкрасить суриком и баканом, гзомзы (карнизы. — «Свой») из масла зделать самым добрым мастерством с вышеписанного числа впредь октября до такова ж числа сего ж году. Рядили денег за работу семь рублев, ведро вина, два четверика муки пшеничной, четыре ведра масла конопляного. Денег им взять наперед пять рублев, достальные взять в отделку».

То есть мы знаем, что в 1702 году храм был подведен под крышу и велись отделочные работы, причем теми мастерами, которые не имели никакого отношения к процессу возведения стен. Значит, с учетом отечественной практики можно утверждать: строительство началось тремя-четырьмя годами ранее. Поскольку владелец Зюзина в 1691-м был назначен воеводой в Великий Новгород, где пробыл до марта 1697-го, логично предположить, что закладка каменной церкви состоялась уже после его приезда в Москву. Таким образом, начало строительства следует датировать концом 1690-х, окончание — 1704 годом.

Уточнение этих дат очень важно, поскольку оно определяет место храма в истории русского зодчества. В нашем случае речь надо вести не о начале возникновения нарышкинского стиля, как считалось прежде, а об одной из его прощальных, лебединых песен. Благодаря приезду в Россию в самом конце XVII столетия западноевропейских архитекторов у нас очень скоро появились образцы новых вариантов барокко, заметно отличающихся по композиции и декору. В результате нарышкинский стиль оказался выдавлен в провинциальные города и усадьбы старого боярства.

Еще одна особенность зюзинской церкви – ориентация ее алтарной части на север. По наблюдениям исследователей ориентировка церковных алтарей, традиционно смотрящих на восток, не отличалась большой точностью, что было обусловлено временем закладки. Церковь, вероятнее всего, была заложена в период летнего солнцестояния (то есть 21-22 июня по новому стилю), когда высота солнца над горизонтом максимальна, а точка его восхода смещается ближе к северу, то есть закладка храма произошла в тот день на заре. По-видимому, такую ориентацию алтаря получил самый первый здесь деревянный клетский храм, а существующий каменный перенял ее по традиции.

Это – один из ранних образцов архитектуры «московского барокко», предшествующий наиболее известным храмам этого напрвления (Фили, Уборы, Троицкое-Лыково). Уступая им в совершенстве пропорционального построения и виртуозности декоративного убранства, зюзинский храм отличается более сложной объемно-пространственной композицией при лаконичной обработке фасадов. Этими чертами он сближается с еще более ранним (не сохранившимся) храмом Петровского-Дурнева (Петрово-Дальнее), построенным в 1684 – 1688 гг. в усадьбе П. И. Прозоровского, брата заказчика зюзинской церкви. Типологически Борисоглебский храм предвосхищает две важные тенденции в развитии церквей «московского барокко» – ярусную композицию храма «под звоном» с центрическим кресчатым планом и продольно-осевую трехчастную объемную композицию. Ее усложняют открытые лестницы на ползучих арках, поднимающиеся в верхний храм с юга и с запада.

Необычную черту в облик фасадов вносят крупные прямоугольные окна без пышных обрамлений. Трем проходам в апсиду и южный притвор соответствуют проемы, фланкированные окнами. Для соблюдения единого ритма проемов амбразуры окон сделаны арочными. (Подобное устройство, возможно, продиктовано решением интерьера собора Петра Митрополита Высоко-Петровского монастыря, сыгравшего важную роль в судьбе рода Нарышкиных и Петра I и послужившего образцом для многочисленных центрических построек в Москве и Подмосковье). По возвращении Прозоровского в Москву в Зюзине шло масштабное каменное строительство. В 1703-м хозяин заказал для своего села сто тысяч кирпичей. Однако в плане генерального межевания 1766 года и примечаниях к нему здешние жилые постройки значатся как деревянные.

Считается, что кирпичные здания тут были выстроены в 1780–1790-е гг. при Ирине Бекетовой. Эта дама располагала огромным состоянием, доставшимся ей от родственников, сибирских купцов Мясниковых. Во всяком случае к 1800-му в усадьбе уже существовал яркий ансамбль в стиле классицизм: двухэтажный господский дом — с шестиколонными портиками ионического ордера на западном и восточном фасадах — стоял в глубине парадного двора.

Флигели восходят к известной линии городских особняков (с полуротондами), строившихся на стыке улиц и связанных с именами Матвея Казакова и архитекторов его круга (дома Разумовских на Маросейке, Шереметевых на Воздвиженке, Юшкова на Мясницкой и др.). Но если подобная компоновка была вполне уместна в городе (в первую очередь для удобства пешеходов), то совершенно иначе она выглядит в загородном имении, где постройки, как правило, располагались достаточно широко и не ограничивались городской средой.

Ансамбль, кажется, создавался под впечатлением от соседней усадьбы князей Меншиковых Черемушки-Знаменское, где подобные флигели с полуротондами (но с высокими башнеобразными китайскими кровлями) фланкируют въезд в экономию, расположенную перед парадным двором. Господский дом в Зюзине стилистически и композиционно близок к зданию в Черемушках, которое было выстроено в 1786–1787 годах выпускником Санкт-Петербургской академии художеств (впоследствии академиком) Франциском Вильстером. Не исключается также влияние соседней усадьбы Шаболово, принадлежавшей сестре Ирины Бекетовой Екатерине Козицкой. Там имелся по крайней мере один флигель с подобной полуротондой. Не исключено использование уже готового городского проекта, доработанного применительно к Зюзину.

Создателем ансамбля мог быть Иван Ветров (Иоган Ветер), трудившийся по соседству, в усадьбе Ясенево, принадлежавшей младшей дочери Екатерины Козицкой Анне. Последнюю 2 сентября 1795 года обвенчали в зюзинском храме с дипломатом и писателем князем Александром Белосельским. Поэтому логично предположить, что перестраивавший Ясенево зодчий вполне мог поработать и в Зюзине. Господский дом, к сожалению, был частично разобран при купце 2-й гильдии Алексее Василькове, купившем усадьбу в апреле 1879-го и пристроившем к церкви невысокую колокольню для больших колоколов, увенчанную крестом — такая древняя архитектурная форма была свойственна деревянным постройкам, таким образом представляя собой редкий для Подмосковья тип. Впоследствии колокольня была соединена с храмом крытым переходом. До наших дней колокольня не сохранилась. Столь крупное здание новому владельцу не требовалось, тем более что семьи у него не было. Простая сама по себе – четыре кирпичных столба под четырехскатной же кровлей, увенчанной крестом, – она, воспроизводя древние архитектурные формы, свойственные деревянным постройкам, интересна как редкий для Подмосковья тип. К сожалению, до нашего времени она не сохранилась.

В конце июня 1908 г. интерьеры церкви обследовал архитектор Московской городской управы Иван Павлович Машков (1867 – 1945). Он нашел, что центральный резной иконостас, современный зданию, очень хорошей работы, но иконы в нем более поздние, частично записанные, а качество стенной живописи вообще очень плохое. Заслушав его доклад о поездке в Зюзино, Комиссия по сохранению древних памятников Императорского Московского археологического общества (И. П. Машков состоял ее ученым секретарем) постановила: разрешить перезолотить иконостас, исправить его иконы и заново расписать интерьер. Наблюдение за работами было поручено И. П. Машкову. Ныне части этого иконостаса, в том числе царские врата и некоторые иконы, хранятся в фондах музея-заповедника “Коломенское” (их вовремя вывез в Коломенское российский, советский архитектор-реставратор Пётр Дмитриевич Барановский).

С 1928-го южный флигель сдавался под жилье местной садово-огородной кооперативной артели, преобразованной в 1930-м в колхоз им. 9 января. В 1950-м он вошел в состав колхоза им. В.М. Молотова, который, в свою очередь, был слит в 1958-м году с соседним коллективным хозяйством «Сталинский путь», а в 1962-м, незадолго до переезда за пределы МКАД, стал колхозом «Родина». Все это время флигель использовался как жилье и общественная столовая. В 1934 году большие храмовые колокола были сняты и увезены на медеплавильный завод им. В.М. Молотова (на Варшавском шоссе; ныне ООО ППК «Медная фольга»). В 1938-м после ареста священника храм в Зюзине перестал действовать. Его интерьеры сильно пострадали во время войны: местные жители разломали на топливо и унесли практически все деревянные детали, вплоть до оконных рам. Некоторое время здание никак не использовалось и не охранялось.

Зюзино вошло в черту Москвы в 1960 году. После присоединения Зюзина к Москве и выезда отсюда колхоза (в 1960-е годы), превратившийся в руины флигель был отреставрирован. Восстановили северную часть, переложили белокаменный цоколь, заново сделали кровлю — заподлицо с остальными частями здания, хотя раньше она имела форму купола. Видимо, тогда же появилась двухэтажная пристройка к восточной части флигеля. В 1959-м году его восстановлением занимался трест «Мособлреставрация», затем, в 1966-м, здесь разместили Всесоюзный отраслевой институт по алмазам и алмазному инструменту. Позже ВНИИалмазу пришел на смену ВНИИ Геофизики. Потом в храме разместили архив Министерства инструментальной и станкостроительной промышленности СССР.

В 1979 году церковь повторно реставрировалась под управлением К.Г. Полуниной. После реставрации церковь занял архив. В 1988 году местные власти решили сдать храм в аренду Центру восточной медицины. Заместитель председателя райисполкома В.Л. Воробьев тогда писал в докладной записке: «Если бы храм был совсем разрушен, то его можно было бы отдать верующим, а так он нам еще послужит». Но на следующий год православной общине Севастопольского района удалось добиться своего – Борисоглебский храм стал одним из первых в Москве, где возобновилась духовная жизнь. С 1989 года его настоятелем является потомственный священник, иеромонах Владимир (Новиков), сын почившего уже протоиерея Анатолия Новикова, настоятеля храма свв. апостолов Петра и Павла в Лефортове. Отцу Владимиру предстояло выполнить титанический труд по восстановлению святыни. Росписи были полностью уничтожены, крыши проржавели, стены «поползли» и частично разрушились, объем верхнего храма был разделен перекрытиями, а в нижнем на полу лежал асфальт.

Храм еще и в третий раз реставрировался в 1989 годах. При этом была ликвидирована поздняя колокольня. В следующее десятилетие церковь вновь стала действующей. При этом окраска здания в кислотный рыжий цвет была явно не лучшим решением. Цветовое сочетание режет глаз, внося дисгармонию в облик памятника.

28 июля 1989 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в нижнем храме была совершена Божественная литургия. А 31 марта 1990 года состоялось освящение обновленного храма. С этого момента Литургия стала совершаться каждый день. Через полтора года появились колокола, один из которых подарил известный писатель Владимир Солоухин.

Настало время восстановления внутреннего убранства, реставраторы сделали слепки частей иконостаса, хранившихся в Коломенском, а недостающие части воссоздали по фотографиям. Древние иконы передали из храма Петра и Павла в Лефортове, из церкви Покрова Пресвятой Богородицы пожертвовали большой Голгофский крест, Воскресенский приход в Сокольниках поделился церковной утварью.

Наконец, 15 мая 1999 года, в день памяти небесных покровителей храма, святых благоверных князей Бориса и Глеба, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в отреставрированной церкви праздничную Литургию. Спустя еще пять лет на территории храма восстановили один из разрушенных флигелей усадьбы Прозоровских, в котором разместилась воскресная школа. Сегодня в храме находятся особо почитаемая Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, а также икона святого великомученика и целителя Пантелеимона и несколько икон, уцелевших после закрытия храма и спрятанных местными жителями, – Святителя Николая Чудотворца с частицей мощей, святого великомученика Димитрия Солунского и преподобной Евфросинии, благоверной княгини Московской.

С сайта: https://portal-kultura.ru/articles/dostoyanie/335706/Зюзинский колорит или остатки былой роскоши на юге Москвы - Михаил КОРОБКО и сайта: "Среди кварталов городских" - Архив статей - Журнал «Православный паломник»

22 августа 2017

22 августа 2017

2 августа 2018

2 августа 2018

Комментарии и обсуждение