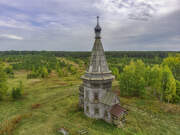

Сретено-Михайловская церковь – один из самых значительных и древнейших памятников деревянного зодчества Каргополья. Церковь находится в стороне от дорог на месте исчезнувшей деревни. Памятник датируется 1655 г. и представляет собой один из немногих уцелевших образцов восьмигранных шатровых храмов. Сретено-Михайловская церковь прошла несколько строительных этапов, на последнем из которых здание было сильно перестроено, и первоначальный его облик оказался скрытым под слоем обшивки. Церковь бегло представлена в нескольких научных и научно-популярных изданиях. Однако до сих пор ее строительная история и архитектурно-конструктивные особенности остаются не изученными.

Летом 2010 г. были произведены натурные обследования памятника, в результате чего были выявлены этапы его строительной истории, определены архитектурные решения, свойственные каждому этапу, зафиксированы уникальные архитектурные детали. Стал понятен в деталях первоначальный архитектурный облик памятника. Немало интересных сведений параллельно почерпнуто из архивных источников.

Сретено-Михайловская церковь в основе представляет собой восьмерик с двумя прирубами с востока и запада. Восьмерик покрыт шатром, в основании которого устроен небольшой постамент. Над алтарным прирубом возвышается бочка, притвор имеет простое двухскатное покрытие. Церковь стоит на белокаменном ленточном фундаменте. Стены имеют обильно декорированную обшивку. По всем сторонам восьмерика устроены в два яруса одинаковые по величине высокие окна, внутри восьмерика образуется высокое двухсветное пространство.

Реконструктивная история памятника прослеживается с 1842 г., когда был составлен проект перестройки. Судя по имеющимся в архиве Республики Карелия двум планам, первоначально церковь имела галерею-паперть, огибавшую здание с трех сторон. На галерею вели два крыльца, южное было более развитое, на два всхода. На северной и южной стенах восьмерика были дверные проемы. На проектном чертеже изображено здание с удаленной папертью и устроенным новым входом. Притвор, раньше соединявшийся с молитвенным помещением, теперь отделен от него стеной. Внутри него устроена лестница.

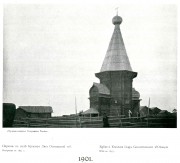

Результаты этой перестройки мы видим на фотографии конца XIX в., хранящейся в Каргопольском музее. На южной стене восьмерика прочитывается след от удаленной паперти (отпиленные кронштейны, гнезда балок покрытия). Частично заложен дверной проем, на его месте устроено окно. Первоначальные сдвоенные и одинарные небольшие окна сохранилось на северной стене алтаря и на восьмерике. Судя по высоте крыльца, лестница, как и предполагалось, была устроена внутри притвора. Снаружи – скромное крыльцо, лишенное той парадности, что предусматривалась в проекте. По фотографии видно, что покосился шатер, да и сам восьмерик просел относительно прирубов.

Очевидно, что к концу XIX в. назрела необходимость капитального ремонта здания, что и было произведено в 1894 – 1895 гг. Срубная часть здания была перебрана и собрана в основном из старого материала в течение 1894 г., о чем имеется соответствующая документальная запись. После реконструкции церковь стала однопрестольной и была заново освящена в честь Архистратига Михаила.

В процессе обследования выявлено много следов различных утраченных элементов. Сейчас стены здания снаружи скрыты плотной обшивкой, но внутри обшивка снята большими фрагментами, раскрывая следы строительной истории. О переборке срубов напоминает маркировка бревен, сделанная красным мелом. Высота стен основного сруба после переборки почти не изменилась.

Стены сложены из старых бревен толщиной до 40 см, с внутренней стороны они не отесаны, за исключением алтарного прируба. В некоторых местах можно увидеть новые вставки. Например, на северной стороне алтаря новое окно было устроено посередине стены, а старое сдвоенное окно оказалось во вновь образовавшемся простенке. Чтобы не делать закладку окна, ослабляющую конструкцию стены, простенок был сделан полностью из новых бревен. То же самое можно увидеть на юго-западной стене восьмерика, где раньше было окно второго света. Определенно, вставки новых бревен были сделаны для усиления конструктивных связей старого сруба в местах бывших проемов.

Выявлено, что полностью сохранилось первоначальное бочечное покрытие алтарного прируба. В его завершении имеются врубки от четырех стоек, которые служили конструктивной основой первоначальной достаточно крупной главы на длинной шее. Нынешняя более легкая глава опирается на одну стойку.

Сейчас на стенах восьмерика и на боковых стенах прирубов размещены одинаковые по величине высокие оконные проемы. На восточной стене алтаря два одинаковых окна напоминают о существовании в прошлом двух престолов. На боковых стенах восьмерика, где были проходы на галерею, по бокам существующих окон видны глубокие затески, по которым можно определить размеры бывшего дверного проема. Заметно, что он не соответствует существующему уровню пола. Первоначально пол находился на 1 м выше. Сейчас это место скрывается за обшивкой цоколя. Примерно в полуметре над ним прочитывается след от пристенной лавки. Справа и слева от бывшей двери там, где должны были располагаться ножки лавок, на стенах вырублены вертикальные пазы. На юго-западной и северо-западной стене восьмерика были прорублены длинные окна-щели для того, чтобы с галереи можно было наблюдать за службой. Части этих смотровых щелей сохранились по бокам ныне существующих окон.

Галерею поддерживали кронштейны-выпуски перерубов под полом и выпуски бревен стен западного прируба. Все они были срезаны, когда удалялась галерея. Следы выпусков-перерубов хорошо видны на южной стороне притвора сквозь щели наружной обшивки. Кронштейн состоял из пяти бревен.

Обнаружено, что первоначально полы в церкви были сделаны из широких плах – половин бревен. При перестройке они были использованы для устройства чернового пола, но уложены плоской стороной вниз на толстые поперечные бревна-балки. Поверх плах был настелен чистовой пол из досок по небольшим выравнивающим брускам.

Уникальной деталью является балка с росписью, вторично использованная в конструкции крыльца. Она обнаружилась после того, как с крыльца начала обваливаться обшивка. На эту деталь указал архитектор-реставратор И.Н. Шургин, он же и определил, что это тябло более раннего потолка – «небо». Согласно сделанным обмерам ее длина немногим более 4 м, сечение – 17 на 18 см с двумя симметричными пазами. Роспись хорошо сохранилась: растительный орнамент, выполненный черной обводкой с заливкой частей белилами, охрой и красным цветом. Нынешнее «небо» находится на высоте более 10 м от уровня пола. Более ранний потолок – «небо» с расписными тяблами, судя по аналогам XVII в., должен был находиться значительно ниже. Выяснить, на какой он был высоте, можно только освободив от обшивки весь интерьер церкви.

Существующий позднейший иконостас устроен вдоль трех стен молитвенного помещения. От него сохранилась основа в виде стоечно-балочной конструкции, оформленной в духе позднего классицизма. Этому иконостасу, несомненно, предшествовал традиционный иконостас, состоявший из ряда узких полок-тябл, на которые ставились иконы. Обычно от таких полок остаются характерные врубки в противоположных углах на продольных стенах. В Сретено-Михайловской церкви места, где могут быть обнаружены следы тяблового иконостаса, скрыты под обшивкой. Хотя на северной и южной стенах восьмерика в восточных углах есть симметричные врубки, которые могли остаться от тябл. В таком случае на юго-восточной и северо-восточной стенах над первоначальными небольшими окнами располагалось по одному ряду икон.

Обращает на себя внимание декоративная обработка фасадов, сделанная при последней перестройке. Обшивка перегружена эклектичным декором и совершенно не соответствует первоначальному архитектурному решению. С другой стороны утрата галереи, частичное изменение форм покрытий, устройство больших окон сформировало уже иной, далекий от первоначального архитектурный облик, составляющей которого стала и обшивка. Во всяком случае, она уже неотделима от этого памятника.

При внимательном осмотре обшивки обнаруживается, что каждая ее деталь была ярко раскрашена. Следы окраски сохранились главным образом на северном фасаде. Основу цветового решения составлял белый фон, на котором выделялись пятна наличников, раскрашенные с преобладанием красного и синего цветов. Верхняя вертикальная часть обшивки была окрашена охрой. Карниз был раскрашен теми же цветами, что и наличники, и выделялся широкой яркой полосой. Кровельный тес на нижней части бочки сохранил окраску зеленым кобальтом.

По архитектурно-декоративной обработке фасадов церковь в Красной Ляге заметно отличается от других деревянных церквей Каргополья. Большинство из них при позднейших перестройках приобрели гладкую обшивку стен, простые обрамления окон, классицистические карнизы, кое-где подобия пилястр, антаблементов и фронтонов. Соответственно и раскраска их была более сдержанная, с преобладанием охры и белил. Решение фасадов церкви в Красной Ляге далеко от традиций деревянного зодчества. Вместе с тем, в нем отчетливо прослеживаются мотивы народного декоративного искусства. При всей своей яркости и пестроте оно не лишено художественной цельности. Раскраска фасадов представляется, пожалуй, самой оригинальной особенностью Сретено-Михайловской церкви, выявленной в процессе ее обследования. Остатки галереи, первоначальные проемы, следы лавок, полы из плах принципиально не отличаются от аналогичных элементов на других деревянных храмах XVII – XVIII вв.

Итак, Сретено-Михайловская церковь в своем первоначальном виде представляла собой хорошо известный тип восьмигранного в основании шатрового храма с двумя прирубами и огибающей его с трех сторон галереей. В процессе обследования выявлено, что памятник прошел три строительных этапа:

1. Классический восьмериковый храм с шатровым завершением, где монументальный основной объем был окружен галереей на консолях с двумя крыльцами (1665 – 1840-е годы).

2. Такое же решение, но без галереи и с одним упрощенным крыльцом. Внутри западного прируба устроена лестница и стена, отделяющая его от молитвенного помещения (1840-е – 1894 год).

3. Перебранный восьмерик с прирубами остался в габаритах XVII в. Из первоначальных покрытий сохранилась только бочка алтаря. Шатер и покрытие притвора были сделаны заново. Перестройка сопровождалась устройством ярко раскрашенной декоративной обшивки стен, новых окон и нового крыльца (с 1895 года).

Восьмигранные в основании храмы считаются одними из древнейших в русском деревянном зодчестве. Этот тип церквей получил наибольшее распространение в бассейне Северной Двины. В Поонежье восьмигранные храмы известны только в верхнем и среднем течении. В районе верхней Онеги зафиксировано пять подобных построек. Кроме рассматриваемого объекта, среди них Никольская церковь середины XVII в. деревне Астафьево, Преображенская 1678 г. в селе Андреевское, Преображенская 1756 г. в селе Поздышево (Агафоново), Богоявленская церковь 1786 г. в деревне Погост (село Ошевенское). На средней Онеге известно еще две восьмигранные церкви. Это Ильинская 1622 г. в деревне Задняя Дуброва и Благовещенская 1775 (?) г. в Усть-Моше. На нижней Онеге и в прилегающей части Беломорья они не встречаются вообще. Особенностью поонежских восьмигранных шатровых храмов являются стройные пропорции и высокие завершения.

Церковь в Красной Ляге, обладая именно такими пропорциями, является характерным образцом одного из типов деревянных храмов существовавших в Поонежье в XVII в. Большинство из перечисленных поонежских восьмигранных храмов утрачено. От Ильинской церкви в Задней Дуброве остался только покосившийся восьмерик с отпиленным алтарем и разрушенным верхом. К счастью, сохранилась в относительно хорошем состоянии церковь в Ошевенском. Сретено-Михайловская церковь остается единственным на Онеге подобным памятником, ведущим свою историю с XVII в. и в общих чертах сохранившим свое древнее архитектурное решение.

Бодэ А.Б., Дионисьева Г.Е. Историко-архитектурные обследования Сретено-Михайловской церкви в урочище Красная Ляга

Цит. по http://www.niitag.ru/info/doc/?374

22 сентября 2010

22 сентября 2010

2 июня 2013

2 июня 2013

18 ноября 2018

18 ноября 2018

22 сентября 2024

22 сентября 2024

Комментарии и обсуждение

Под руководством архитектора А.Б. Бодэ было сделано обследование памятника. В 2012 году получено разрешение Министерства культуры Архангельской области на проект противоаварийных работ. Заново перекрыта бочка алтаря. В 2012 году восстановлена тесовая кровля полиц в основании шатра общей площядью 120 м.кв. Планируется восстановление кровли на притворе, ремонт пола и потолка в алтаре, восстановление главки с крестом над алтарем, ремонт и укрепление декоративных деталей.

Источник: сайт «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»

Вышла в свет брошюра, посвященная одному из самых популярных памятников деревянного зодчества Русского Севера - Сретено-Михайловской церкви в Красной Ляге. Автор текста - А. Б. Бодэ. В научно-популярном изложении представляется история строительства церкви и рассказывается о ее архитектурных особенностях.

СКАЧАТЬ можно тут -> https://sobory.ru/forum3/viewtopic.php?t=26555