Боголюбов монастырь и церковь Покрова в 1918-1938 гг.

Сегодняшняя активная политика РПЦ, возобновление многих церквей и монастырей в современных чрезвычайно противоречивых условиях жизни требуют особенно внимательного отношения к недавнему прошлому. История, как известно, повторяется. Знание этого печального прошлого и желание постигнуть его могло бы уберечь от крайностей как церковные, так и гражданские власти. Наиболее заметны противоречия и крайности в отношении тех памятников, которые всегда на виду. К числу таких памятников принадлежат недавно переданные Церкви Боголюбов монастырь и церковь Покрова на Нерли.

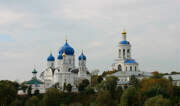

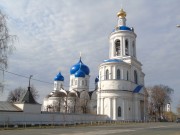

В прошлые времена монастырь, существовавший с XII в., был среди наиболее значительных. В 1697 г. он именовался патриаршим домовым монастырем, в 1701 г. числился 20-м из 37 степенных монастырей. С 1749 г. поступил во владение епархиальных архиереев. В 17(11 г., при учреждении штатов, стал третьеклассным, в 1769 г. – синодальным. В 1872 г. переведен во II класс, с 1882 г. перешел в ведение владимирских викариев. В конце XIX в. монастырю принадлежало 4 храма, 11 жилых и хозяйственных зданий, каменная ограда с 6-ю башнями, фруктовый сад, вотчины , рыбные ловли, земли (в том числе под шоссейной дорогой) — всего около 7 десятин, сенокос, пашни в Суздальском уезде — более 11 десятин, лесу 100 десятин, мельница «Свинуха» на речке Рпени, гостиница при монастыре, подворье во Владимире и при монастыре, капитал в ценных бумагах. Братии в монастыре было до 75 человек и два приписных монастыря — Покровский и Волосов. Значительные средства получал монастырь от крестных ходов с древней иконой Боголюбивой Божьей Матери.

Боголюбов монастырь разделил в советское время судьбу многих российских церквей и монастырей. Источником и началом этой судьбы стал декрет от 23 января о свободе совести и об отделении церкви о т государства. Документы ГАВО дают возможность восстановить историю монастыря с 1918 по 1937 гг.

В сентябре 1918 г. монастырь подвергся первым бесчинствам. Наместник монастыря архимандрит Александр сообщил в Епархиальный совет, что Боголюбовский волостной совет самочинно захватил корпус в монастыре, проломив при этом каменную стену; Епархиальный совет пожаловался в отдел юстиции. 28 ноября волостной совет «предложил наместнику приготовить к сдаче советской власти все монастырское имущество, а особенно золотые, серебряные и бриллиантовые вещи». Епархиальный совет обратился в губернский отдел юстиции за разъяснением: законно ли это, если по декрету и инструкции к нему церковная утварь, имеющая богослужебное значение, может быть передана в бесплатное и бессрочное пользование церкви.

В 1919г. владимирские соборы, боголюбовские палаты и церковь Покрова на Нерли уже производили впечатление «беспризорных», и 28 марта 1919 г. музейный орган — Владимирская губернская коллегия по делам музеев — постановил «принять указанные великие памятники русского зодчества под свою охрану, назначив при них постоянных сторожей». Вскоре, в мае 1919 г., Епархиальный совет был уведомлен о том, что церковь Покрова взята под охрану губернской коллегии по делам музеев как «художественный и ценнейший памятник древнерусского зодчества». 1 августа 1919 г. к церкви Покрова был назначен сторож.

Однако Боголюбов монастырь еще существовал и продолжал заботиться о своих храмах. 7 мая 1920 г. совет монастыря уведомил секцию по делам музеев (переименованную коллегию), «что на церкви Покрова усмотрена порча железной крыши, очевидно, от ветров».

18 июня казначей игумен Исаак «извещает секцию вторично, что ветром раскрыло на Покровском соборе крышу и льет дождем на своды и задирает; далее в храме Трех Святителей разбито окно и по-видимому кто-то лазил, поэтому совет Боголюбова монастыря просит секцию обратить внимание и прислать сторожа исправить крышу, а иначе за последствия ...монастырь не отвечает». В 1921 г. в монастыре числилось 30 монахов.

1922 год знаменателен грабительским изъятием церковных ценностей под предлогом помощи голодающим. 17 марта 1922 г. в Боголюбовом монастыре было изъято золота — 46 золотников 6 долей, серебра — 57 фунтов 61 золотник 51 доля.10 По заявлению верующих, 10 мелких икон в серебряных ризах являлись «чтительными»; они, а также древняя икона Боголюбской Божьей Матери, были оставлены в монастыре.

В 1923 г. вышел декрет о ликвидации монастырей. Боголюбов монастырь тоже был «ликвидирован». 3 июня 1923 г. составлен акт «принятия от комиссии в губернский финотдел церковных вещей, изъятых из закрытого монастыря». Изъято было ценностей 8 пудов, 3 фунта и 43 доли. Опись изъятого очень велика и содержит множество богослужебных предметов, книг, тканей, облачений. По особой описи вещи поступили в музей. Среди них «риз старинных шелковой парчи — 3, стихари старинные шелковой парчи — 3, комплект воздухов старинных — 4, образ Рудинской Божьей Матери (13x19), платков старинных шелковых — 5, митра бархатная старинная — 1, Евангелий в художественной металлической оправе — 1, в парчовой оправе — 1, рукописное старинное с серебряными накладками — 3, старопечатных — 6, крестов подвесных старинных — 4, крест-дароносица серебряный — 1, древний образ Покрова в серебряной ризе -1, древний образ Утоли моя печали, древний образ Богоматери и 8 святителей, часы стенные круглые, картин и портретов старинных - 4» и многое другое.

10-м июня 1923 г. датирован еще один акт «комиссии по ликвидации Боголюбова монастыря... Причем при ликвидации оказалось следующее: все находящееся и принадлежащее имущество Боголюбову монастырю комиссией описано и переведено в г. Владимир, Дмитриевский собор; а ценные вещи, как, например, серебряные ризы и другие серебряные предметы сданы комиссией в губфинотдел... за исключением одной иконы в серебряной ризе Боголюбской Божьей Матери, которая сдана по личному распоряжению заведующего отделом управления губисполкома т. Башина группе верующих с. Боголюбове».

Среди многочисленного монастырского имущества указано, между прочим: «В сараях: карет на резиновом ходу - 2, на железном ходу - 1, пролетка дышловая - 1, пролетка малая - 1... повозок для перевозки ходовых икон на рессорах — 5. В подвале под большим собором пожарная машина ломаная». А вот «опись построек и угодий, принадлежащих Боголюбову монастырю. 1. На запад от собора каменный двухэтажный корпус (б. архиерейский дом) — занят под контору. 2. На юг от собора каменный двухэтажный корпус (б. архиерейский дом №2, занят под школу II ступени. Низ — квартиры учителей. 3. Против соборного алтаря большой каменный двухэтажный корпус. Верхний этаж для жилья непригоден... В нижнем этаже 4 комнаты под монахами и 3 квартиры заняты служащими. 4. Помещение под Благовещенской церковью занято жильцами. 5. На скотном дворе флигель каменный для рабочих. Паровая мельница для обмола продналога. 6. Там же помещение для скотины. Квартира милиционера и часть пустая. 7. Бывшая гостиница — двухэтажный каменный корпус. Помещение для команды из лагеря для принудработ. 8. Больница. Большая. 9. Сад фруктовый. Сдан в аренду на 9 лет. 10. Флигель деревянный при церкви Покрова на Нерли, с покосом вокруг церкви и огородом. Сдан в аренду волисполкому на 6 лет».

В 1923 г. образовалось новое Епархиальное управление — обновленческое. В мае 1924 г. зарегистрировалось новое Боголюбовское общество верующих-обновленцев. Обновленческое Епархиальное управление ходатайствовало о передаче ему какого-либо храма в Боголюбовском монастыре, поскольку «имеющийся в с. Боголюбове храм (приходской) принадлежит к так называемой Тихоновской ориентации... в виду того, что в настоящее время храмы находятся в ведении губмузея и за отсутствием средств у последнего приходят в упадок, при пользовании же обществом храмы будут поддерживаться... Так как монастырь является старейшим памятником христианского усердия и почитается особенно у верующих всей епархии, богослужение в нем многих примирит и послужит к успокоению масс». Между прочим, в 1923 г. на епархиальном съезде высказывался упрек Епархиальному управлению, что в свое время не просили икону Боголюбской Божьей Матери. Боголюбовские обновленцы имели в виду для передачи им Благовещенскую церковь. Губисполком постановил «отказать, считая, что общество верующих с. Боголюбова свои религиозные потребности может удовлетворять в села Боголюбова приходском храме».

Аргументация отказа откровенна: «Поскольку в прошлом году по заданию центра производилась ликвидация монастырей и ликвидация носила политический характер, постольку и необходимо придерживаться этой тенденции... Просимый монастырь им необходим с целью развития религиозной пропаганды и ...передача такого монастыря безусловно подняла бы престиж Владимирского епархиального управления в низах верующих ... Пункт «е» устава ...имеет целью по приходам Владимирской епархии сопровождать икону Боголюбской Божьей Матери. Таким образом, на сцену выплывает миф с целью распространения этой пропаганды... Боголюбовский монастырь как имеющий историческую ценность и переданный в силу этого в ведение губмузея во всяком случае передаче ни в коем случае не подлежит». Однако обсужденье этого сюжета продолжалось и в 1925 г., уже на уровне президиума ВЦИК (П. Смидович) и обновленческого Синода. Дело было представлено так, что будто бы Владимирский губисполком передал монастырь для пастырской школы, «имеющей целью подготовку пастырей-обновленцев», но в самом храме отказал. Губисполком решительно отмел все претензии и настоял на отказе.

С одной стороны музей должен был защищать свои владения от обновленцев, а с другой — от волисполкома. Так, 1 июля 1924 г. Боголюбовский волисполком постановил: «Принимая во внимание, что Боголюбовский монастырь как старинная древность взята в распоряжение губмузея и как не имеющий совершенно никакого старинного значения, как-то: сад, огород, участок земли, сдаваемый под покос, а также помещение под мельницу, под лагерь принудра-бот и архиерейский дом сдаются в аренду, а потому Боголюбовский волисполком ходатайствует... о передаче упомянутого имущества в распоряжение волисполкома». Но заведующий музеем А.И. Иванов яростно встал на защиту музейных прав: «Если отнять у монастыря все хозяйственного значения имущество, то исторические памятники окажутся без материальной базы и будут обречены на разрушение».

И вскоре Боголюбов монастырь окончательно перешел в ведение губмузея. 4 августа 1924 г. состоялось совещание при губплане о передаче губмузею памятников архитектуры с прилегающей землей. В этих списках есть и Боголюбов монастырь с церковью Покрова. 22 августа 1924 г. специальная комиссия проверила хозяйствование губмузея в Боголюбовом монастыре. В акте записано: «Все имущество, состоящее в строениях и в ограде монастыря, луговой площади около стен и фруктового сада близ монастыря, передано музейному отделу... на предмет эксплуатации этого имущества для поддержания древностей монастыря... Фруктовый сад... в саду сарай и пчельник старые, требующие срочного ремонта. Из изгороди сада 20 пролетов было расхищено... сад находится в необработанном состоянии... был сдан в аренду... на 9 лет». Далее перечисляются строения в ограде, в том числе «большой средний каменный двухэтажный корпус полуразрушенный и наполненный мусором... все сараи свободны, в полуразрушенном состоянии, трое выездных ворот в ограде монастыря не было. Вся площадь внутри монастыря имела вид запущенный.» Был еще сад площадью в 1 десятину 1200 кв. саж. и покос «Городок» около монастыря в две десятины.

В 1924 г. обнаружилось разрушение угловой северо-восточной колонны палат XII в., которую осмотрел архитектор Главнауки П. Д. Барановский. 13 апреля 1925 г. музей просил Главнауку внести в план ремонтно-реставрационных работ укрепление этого угла, который «в силу оседания фундамента и давления надстроенной над башней колокольни отошел от стен и требует неотложной разборки и перекладки с устройством отвода подпочвенной воды». 28 марта 1925 г. колонна была вновь осмотрена «с целью определения реставрации таковой в первобытное состояние» и составлен перечень работ. В смете на ремонт колонны в 1925 г. есть графа: «Сложить вновь из старого гранитного камня колонну и пилястры. Кладка логом и тычком с укреплением скобами и пиронами с заливкой их свинцом». Однако работы были исполнены лишь в 1927 г., и 23 августа составлен акт приемки.

В 1927 г. в Боголюбовом монастыре появился новый арендатор — приемник-распределитель беспризорных детей при отделе просвещения Московско-Курской железной дороги, который наметил занять три каменных здания, сдаваемых жильцам. При этом предполагался ремонт с изменением плана помещений и переносом печей. «Такой ремонт безусловно обойдется дорого, — писал заведующий музеем Ф.Я. Селезнев в Главнауку, — и суммы его могут превысить наши предположения, по арендной плате за все 5-10 лет, которые предполагаются по договору. Кроме того, помещение в этих домах навсегда потеряют значение частных квартир». Музей находил необходимым увеличить срок аренды и арендную плату, а расход по ремонту сократить. «Музей всемерно стремится к тому, чтобы в будущем все владения сдавались как можно выгоднее. При разваливающемся хозяйстве республики и при недостатке построек... есть возможность ждать, что такая нерентабельная сдача домов... не будет продолжительной». Правление железной дороги оскорбилось ответом музея: «Т. Селезневым был взят настолько формальный и бюрократический подход, что не только договориться, но и получить хотя какое-либо заключение стоило большого труда. Учитывая, что борьба с детской беспризорностью является общей задачей... просьба оказать содействие к заарендованию помещений». Главнаука потребовала гарантий при заключении договора. Все же 16 февраля 1927 г. губисполком постановил: «В принципе против передачи в аренду правлению Московско-Курской железной дороги помещения б. Боголюбова монастыря под приемник для беспризорных не возражать». В следующем, 1928 году, детприемник перешел в стационарное педагогическое учреждение и стал претендовать еще на несколько зданий: колокольню, Благовещенскую церковь, дом, сарай, конюшню и сад. Музей считал, что детдом в отличие от детприемника «перестает быть опасным для соседних памятников» и нашел «принципиально возможным» передать требуемое, при соблюдении, конечно, особых условий: «Колокольня может быть сдана не вся, а до звона, для использования складочных и других помещений без капитальной переделки... Ремонт не должен касаться наружной архитектуры... Благовещенская церковь, представляющая в своей нижней части келий, также должна оставаться в основном без изменений. Ремонт может касаться внутренних помещений, причем губисполком допускает полную ликвидацию храма в верхнем этаже за отсутствием каких-либо ценностей». Тогда же иконостас церкви был сфотографирован и затем разобран. «Дом № 6 желательно сохранить за губмузеем полностью для помещения экскурсионной базы и других надобностей. Все указанные постройки подлежат оценке комиссии. В случае сдачи в договор включаются все пункты предыдущего договора об охране соседнего памятника и о беспрепятственном допущении к нему экскурсий для осмотра». Так в 1928 г. музейные владения в Боголюбове фактически ограничились памятниками XII в.

В отношении церкви Покрова дело обстояло следующим образом. В феврале 1928 г. музей просил разрешения Главнауки сломать деревянный двухэтажный дом, оставшийся от монастыря. В конце XIX в. монастырь выглядел так. На север от церкви Покрова возвышалась колокольня, построенная епархиальным архитектором Н.А. Артлебеном после проведенных им в 1858 г. раскопок и находки плит с резными грифонами, которые были вделаны в стены колокольни. Отдельно стоял храм Трех святителей 1884 г. На северо-восточном углу монастыря помещался деревянный дом из трех комнат с кухней для боголюбовской братии. На юго-восточном углу находился другой дом, с каменным низом и деревянным верхом, построенный в 1891 г. Был еще деревянный сарай для дров, амбар и башня. Этот небольшой монастырь окружала железная решетчатая ограда в деревянных столбах, обсаженная ивами. Полукаменный дом с 1922 по 1926 гг. сдавался под кожевенную мастерскую, но затем опустел, и желающих занять его, даже бесплатно, при условии охраны Покровской церкви, не находилось. Дом страдал от разлива, и к тому же музей опасался поджога злоумышленниками. Но Главнаука сломать его не разрешила, надеясь, «что наличие этого сооружения позволит со временем наладить охрану этого ценнейшего памятника». В 1931 г. дом этот вновь был намечен на слом для продажи.

В 1929 г. церковь Покрова, у которой никогда не было золоченой главы, попала в список сооружений, имеющих позолоту, на предмет смывки золота («купол, 50 кв. м., огневое золочение, медь, XII в.») — правда, с примечанием «все предметы являются памятниками и снятие позолоты с них не разрешено». В том же 1929 году церковь Покрова ремонтируется: «побелена, крыша вновь загрунтована и покрашена, вокруг церкви поставлена деревянная ограда. Вместо украденной железной двери повешена новая деревянная дверь». В 1931 г. по поводу этого ремонта заведующий музеем писал: «Покровская церковь не в таком ужасном положении, как это считают до сих пор».

В 1928-1929 гг. в губернии происходит тотальное уничтожение колоколов, начатое еще раньше, в 1925-1926 гг. 3 февраля 1929 г. были сняты колокола с десяти церквей г. Владимира и 15 колоколов с колокольни Боголюбова монастыря, 20 апреля музей сообщал в губОНО: «осталось несданных 7 колоколов, находящихся на колокольнях Успенского собора, Боголюбова монастыря, Рождественского монастыря и Флорищевой пустыни как имеющих историческое значение. Кроме того, в Боголюбовом монастыре оставлено 18 малых колоколов, связанных с часами. Лом церковных предметов из церквей г. Владимира сдан полностью, несданными оказались церковные предметы в Боголюбовом монастыре и Флорищевой пустыни из-за неприемки их до сих пор Рудметаллоторгом». Что касается боголюбовских часов (видимо, с колокольни над палатами XII в., которые, по преданию, устроены были голландским мастером, присланным для этого Петром I в 1701 г.), то в 1930 г. горсовет постановил перевезти и установить их во Владимире. В 1929 г. большой собор в Боголюбовом монастыре был сдан под склад зерна. Вскоре такая же участь постигла и Рождественский собор, несмотря на то, что он числился памятником I категории. Палаты и церковь Покрова относились к высшей категории.

9 июля 1931 г. комиссия, в составе которой были специалисты ЦГРМ, осмотрела боголюбовские памятники «на предмет определения их состояния и выявления ремонтных работ на 1931 г. и капитальных работ на 1932 г.» Результаты осмотра оказались очень неутешительными: в церкви Покрова почти по всем параметрам пришлось констатировать разрушения: белого камня, рельефов («на южной стене разрушены неизвестными лицами две колонки в аркатуре, тоже на западе две, третья повреждена, на месте колонки на западном фасаде оказались цементные, на южном фасаде сильно поврежден белокаменный портал, частично северный»), ступеней, пола, труб, дверей. «Внутри разрушен каменный престол и местами плиточный пол. Стены запачканы надписями. Стекла в рамах выбиты... Стены, столбы и своды сплошь были покрашены белой масляной краской... Вид стен и сводов крайне безобразный... Охрана памятника совершенно отсутствует». Намечено было в 1931 г. исправить водосточные трубы и поставить новые запоры, а все остальные работы сделать в 1932 г. Полуразрушенная колокольня предполагалась к разборке, «причем предварительно должен быть изъят древний фрагмент с изображениями грифонов и колонки у окна». Тогда же возникла мысль устроить сторожку в церкви Трех святителей, использовав при этом кирпич от сломанного полукаменного дома и железо от колокольни, что и было сделано в 1937 г.

В палатах XII в. комиссия заметила большую сырость, «чему способствует позднейшая пристройка с западной стороны», и обратили внимание на древнюю капитель, вделанную в стену часовни и ограды в юго-восточном углу — «полагать необходимым извлечение и перевоз в музей».

В 1935 г. состояние боголюбовских памятников описал инспектор облОНО Дубынин: в Рождественском соборе на полметра было рассыпано зерно, в западной паперти помещался телятник Боголюбовского колхоза, а под переходом — кубовая с кипятильником, «вокруг здания палат и примыкающей церкви самый антикультурный вид. Здание часовни, где в полу помещается капитель из белого камня с резным изображением, занято складом под деготь и керосин... Это помещение занято колхозом самовольно».

В 1936 г. в палатах и церкви Покрова приступили к ремонту. В 1937 г. были сломаны паперти, начаты Н.Н. Ворониным раскопки. Колокольню около церкви Покрова начали разбирать тоже, вероятно, в 1937 г. Нижнюю часть оставили, а окончательно разобрали гораздо позже — в 1970-х гг. Результаты раскопок, вскрывшие фундаменты княжеского дворца и массу архитектурно-археологических подробностей, навели музей на мысль устроить в Боголюбове свой филиал. «Согласно акта от 29.08.37. музей принял решение о музеефикации Боголюбова и принял на себя сохранность оставленных не засыпанными памятников». Однако задуманный в то время музей состоялся лишь через двадцать лет.

Такова история Боголюбова монастыря в первые десятилетия советской власти. Следующие полвека бесславного существования бывшего монастыря берут исток в этой начальной поре. Теперь начался новый виток исторической спирали, и хочется, чтобы благие намерения осуществились не по известной пословице.

Источник: Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм... (О судьбах церковной архитектуры Владимирского края (1918–1939). Документальные хроники). Владимир, 1999.

РусАрх - Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм...

Комментарии и обсуждение

Свято-Боголюбский монастырь основан в 1158 г. св. кн. Андреем Боголюбским. Церковь Рождества Богородицы пристроена к палатам князя - самой старой сохранившейся гражданской постройке России. Главный храм в честь иконы Боголюбской Божьей Матери возведен в 1866 г.