Одной из форм благотворительности были фамильные монастыри, которые занимали обширные угодья, постоянно отстраивались и украшались, не испытывая недостатка в деньгах. Собор «отчей обители», как правило, служил усыпальницей членов княжеского рода. Нечто подобное произошло и с Дмитриевским монастырем, основание которого является заслугой сына Ярослава Мудрого Изяслава (христианское имя Дмитрий), а процветание стало заботой его потомков. В 1060-х годах великий князь выстроил здесь большой собор в честь своего покровителя святого Дмитрия. Ярополк Изяславич (после крещения – Пётр) едва добыл денег на скромную церковь, по традиции посвятив ее своему небесному патрону – святому Петру. Святополк (христианское имя – Михаил) приказал возвести огромный каменный храм, который, в отличие от остальных построек, не смогли разрушить кочевники.

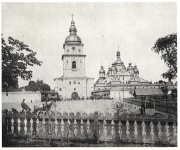

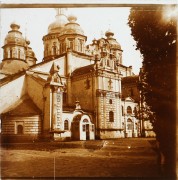

Не существующий ныне Михайловский Златоверхий собор получил второе название благодаря позолоченным кровлям куполов. Изначально он представлял собой шестистолпное крестово-купольное здание с тремя нефами. Внутри башни была устроена крутая лестница, ведущая на хоры. С противоположной стороны находилась небольшая четырехстолпная крещальня. Судя по технике возведения и отделки, создатели Михайловского храма использовали приемы, типичные для своего времени и места: смешанную кладку с плинфой, арочные завершения фасадов, круглые барабаны под куполами, скромный декор в виде плоских лопаток, золочение, резьбу, меандровые орнаменты.

«Для вящего благолепия» освятить новую церковь прибыл из Константинополя митрополит Никифор, который преподнес киевлянам мощи святой великомученицы Варвары. В синопсисе дар византийского гостя назван приданным греческой царевны, неизвестно когда и где обвенчавшейся со Святополком. Впрочем, это свидетельство вызывает сомнение, поскольку, согласно всем остальным источникам, киевский князь венчался один раз, а именно в 1094 году, взяв в жены дочь половца Тугоркана.

К XVII веку собор обветшал и уже не соответствовал высокому статусу. В течение всего столетия его переделывали, дополняли пристройками, украшали деталями в неоклассическом стиле. К западной части храма, около входа, пристроили два двухэтажных объема с коринфскими колоннами и разнообразными по форме картушами, в обрамлении которых поместили живописные композиции. Модная отделка в виде лепного орнамента, картушей, фигурных щипцов и фронтонов, коринфских колонн свидетельствует о том, что реставрацией здания занимался специалист, возможно выпускник Петербургской академии художеств. Лепнина, наличники окон, капители и скульптурные орнаменты исполнены знаменитым киевским зодчим И.Г. Григоровичем-Барским.

Тем не менее главным украшением Михайловского Златоверхого собора всегда были иконы, фрески и мозаики. Произведения неизвестных мастеров, сегодня отнесенные к лучшим образцам древнерусского искусства, не решились уничтожить вместе со стенами. При разборке здания часть убранства была перенесена в Софийский собор, где благополучно сохранилась до наших дней. Великолепная мозаика с изображением Дмитрия Солунского ныне украшает зал Третьяковской галереи. В Киеве остались мозаичная композиция «Евхаристия», изображения архидиакона Стефана и Фаддея, фрески с ликами святого Николая, первосвященника Захария, сцены «Благовещение» и фрагменты нескольких росписей.

Художественное оформление Михайловского храма наглядно свидетельствует о развитии русской живописи, ее постепенном освобождении от византийских канонов. Если в росписях Софии русские мастера участвовали в качестве помощников, то в украшении Михайловского Златоверхого собора они работали с греками на равных. Стиль фресок и мозаик отражает первые самостоятельные замыслы и решения киевских художников, что заметно по свободным позам, разнообразным и глубоко индивидуальным жестам, по стройным, чуть удлиненным фигурам, окутанным изящными драпировками. Не принятая в религиозной живописи динамика отличает михайловские фрески от статичных композиций Софийского собора. Живопись киевского храма создавалась всего на 85 лет раньше, но различие стилей производит впечатление того, что прошли века.

Михайловский художник очертил овалы лиц темным контуром. Оттененные тонкими линиями, выразительные и глубоко индивидуальные лики апостолов представляют собой законченные портреты. Волосы святых трактованы орнаментально, зато красиво и разнообразно. С удивительным для того времени мастерством написаны отдельные фигуры и вся сцена в целом. Особенно привлекает декоративная трактовка образа Стефана, одетого в белый плащ с ниспадающими складками. Представленный на золотистом фоне, он смотрит прямо на зрителя. Эту мозаику отличает гармония холодных, мерцающих на свету белых тонов с теплыми охристо-зелеными бликами в тенях.

Мозаики с изображениями Фаддея и Стефана построены на контрастном сочетании цвета. Иначе решен образ Дмитрия Солунского – небесного покровителя князя Изяслава. Здесь в цветовой композиции преобладает охристый тон, подчеркнувший нежность голубых, розовых, красных и фиолетовых оттенков. Создатель наделил своих героев слегка раскосыми глазами, с особой тщательностью выписал руки с тонкими изящными кистями. Поразительное сходство всех главных персонажей определяют плотные насыщенные краски, широкие золотые пробелы, скрытая динамика фигур.

В творчестве создателей михайловских фресок выразилось народное самосознание, моральные и эстетические идеалы передовой в отношении искусства эпохи, предшествующей татаромонгольскому игу. В пору правления Святополка Киев перестал быть столицей единого государства, но утрата политического значения не привела к упадку в культуре. В городе работали иконописные мастерские, возводились каменные храмы, которые, однако, во многом уступали монументальным сооружениям времен Ярослава.

После смерти Святополка к Владимиру Всеволодовичу (1053–1125) прибыли послы от киевских бояр, чтобы просить черниговского князя принять киевский стол: «Поиди в Киев! Если же не придешь, то знай, что великое зло воздвигнется… и будешь ответ иметь, если разграбят из-за тебя монастыри».

Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха оставил после себя громкую славу и добрую память. В пору черниговского княжения он успешно боролся с половцами, вятичами, торками, князьями-изгоями Ростиславичами, сохранял верность Святополку, не принимая во внимание неприязнь к нему киевлян. Не желая пользоваться своим положением, после смерти отца он не занял Киев, а пригласил на великокняжеский стол двоюродного брата, уважая его старшинство по возрасту и положению в семье.

Владимир торжественно въехал в Киев 20 апреля 1113 года. Его благоразумная политика сдерживала ссоры удельных князей, которые хотя и вынужденно, но все же примирились между собой. По замечанию Берлинского, «чужестранные государи его почитали, половцы не смели и подумать о том, чтобы беспокоить российские пределы, усмиренные волжские булгары соглашались на всякие предписания. Даже император греческий Алексей Комнин искал у великого князя защиты от крестоносцев и турков».

Подробного жизнеописания Владимира не существует, но некоторые факты его биографии отражены в преданиях. В одном из них рассказано о походе в Тавриду, где князь убил в поединке генуэзского князя, за что получил прозвище Мономах, то есть «единоборец». К полулегендарным сведениям относится история его венчания на царство, устроенного византийским императором. Константинопольский посланец митрополит Неофит привез Владимиру бармы и шапку деда Константина Мономаха, вручив князю царские регалии во время торжества в Софийском соборе. Впоследствии все московские государи при венчании на царство покрывали голову шапкой Мономаха.

Княжение Владимира стало эпохой расцвета русской культуры. При нем в Киеве строились каменные палаты, церкви с прекрасной живописью и фресками. Именно тогда на Руси появился первый фундаментальный мост, соединивший берега Днепра. Мономах щедро одаривал духовенство, помня о том, что священники помогли ему занять киевский престол. Последние годы жизни князь провел «у милой своему сердцу церкви, на реке Альте».

К старости он стал слезлив и богобоязнен. Жалкий, постоянно молившийся старец мало напоминал отважного красавца, воина, каким Владимир был в молодости. Незадолго до его смерти в Киеве случилось землетрясение. В древности это бедствие не являлось чем-то исключительным, и его последствия были не так страшны, как случившийся вскоре пожар, погубивший весь Подол и большую часть города. На фоне великих несчастий смерть князя уже не выглядела трагедией. «Украшенного достоинствами, славного победами, известного во всех землях» владыку помянули добрым словом и с почестями похоронили в Софийском соборе.

По материалам книги Елены Грицак «Памятники древнего Киева». -М.: «Вече», 2004 г.

22 июля 2024

22 июля 2024

29 октября 2024

29 октября 2024

23 августа 2025

23 августа 2025

30 августа 2025

30 августа 2025

11 сентября 2025

11 сентября 2025

Комментарии и обсуждение

Колокольня 18–20 в.в. (Государственный реестр национального культурного наследия: памятники градостроительства и архитектуры Украины (проект). - Достопримечательности Украины, 1999 г., № 2-3).

Колокольня была полностью разрушена в 1930-х г.г. и отстроена с нуля в 1998 г. Открыта 24 августа 1998 г.

«…Шестистолпный собор Златоверхо-Михайловского монастыря в Киеве (некоторые исследователи предполагают, что это был в древности собор Дмитриевского монастыря), второй половины XI в., имел, подобно собору Печерской лавры, небольшую пристройку и примыкавшую к нему круглую лестничную башню, как в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове…»

Источник: Безсонов С.В. (гл. ред.), Брунов Н.И., Власюк А.И., Каплун А.И., Кипарисова А.А., Максимов П.Н., Чиняков А.Г., «История русской архитектуры», Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, Москва, 1956, стр. 29

Totalarch