Монастырь святого Димитрия, митрополия, один из старейших монастырей Мистры и ее религиозный центр. 6 января 1449 г. здесь состоялась коронация последнего византийского императора Константина XI Палеолога Драгаша. Главный храм обители посвящен великомученику Димитрию Солунскому; предположительно он построен при митрополите Евгении в 1263-1272 гг. Его интерьер расписан фресками при митрополите Феодосии в 1272 г. На южной стене нартекса храма находится надпись, согласно которой церковь поновлена при Никифоре Мосхопуле, митрополите Лакедемона, и при его брате Аароне в 1291-1292 гг. Еще одна надпись, датированная 1311-1312 гг., расположена над западным входом в притвор. В ней содержится перечень работ, выполненных при Никифоре Мосхопуле в Мистре.

От первоначального сооружения сохранился только нижний ярус. Храм представлял собой базилику с деревянной кровлей; его интерьер был разделен двумя колоннадами на три нефа. Центральный неф был значительно выше и шире боковых. Несколько капителей колонн центрального нефа, вероятно ранневизантийские, использованы вторично. С запада к храму примыкает нартекс. В XV в. при митрополите Матфее верх церкви был полностью перестроен по образцу церкви «Одигитрия» (Афендико) в Мистре и получил крестовокупольное пятиглавое завершение.

В первый период строительства церкви почти целиком был возведен восточный фасад, живописно оформленный декоративной кладкой. Оконные проемы обрамлены дорожками из кирпичей, положенных под углом к поверхности стены. Подобное же украшение венчает трехгранные апсиды и двойным рядом обрамляет арку центрального нефа. На каждой грани центральной апсиды расположено высокое двойное окно; боковые апсиды имеют по одному окну. В центре тимпана центрального нефа расположено двойное окно, по его сторонам в стену вставлены две плиты. На одной представлен рельеф с животным и растительным орнаментом (X-XI вв.), другая, современная храму, содержит мозаичный круг. На стенах над боковыми апсидами находятся две белые четырехугольные плиты, на каждой также расположен мозаичный красный круг.

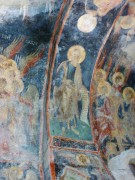

Фрески, отличающиеся разнообразием технических и художественных приемов, датируются последними десятилетиями ХIII и первой половиной ХIV в.; есть фрагменты росписей ХVII-ХIХ вв. В конхе апсиды представлен образ Божией Матери в полный рост с Младенцем (тип «Кириотисса, или Никопея»). Ниже расположены образы святителей. В алтаре начинается цикл основных евангельских событий (Благовещение, Рождество Христово, Бегство в Египет, Избиение младенцев, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Тайная вечеря, Целование Иуды), который занимал также северную и южную стены центрального нефа. Верхняя часть композиций утрачена в XV в., во время перестройки храма. Росписи диаконника посвящены святым Косме и Дамиану. В его конхе находятся образ Христа во Славе, изображения евангельских чудес, цикл которых продолжен в южном нефе. В жертвеннике северного нефа представлены сцены из Житий великомученика Димитрия Солунского и мученика Нестора. Рядом с ними несколько сцен из жизни Пресвятой Богородицы. На северной стене внизу расположены образы святых в рост и в медальонах. В нарфике находится изображение Страшного Суда.

По художественному стилю исследователи делят фрески на две группы. Первая включает все композиции апсиды и свода вимы, фрески жертвенника, диаконника и боковых нефов, а вторая - часть фресок центрального нефа, южного нефа и фрески нарфика. В росписях первой группы на массивных архитектурных фонах представлены фигуры приземистые, плоскостные, с угловатыми движениями. Изображения отличаются общей тяжеловесностью. В композициях второй группы этот архаический стиль уступает место более изящному: правильные пропорции фигур, сложные пространство и движения, свобода изображения. В этих новшествах проявляются черты к-польского стиля живописи первой половины XIV в.

По материалам сайта «Православная энциклопедия»: https://m.pravenc.ru/

МИСТРА

13 июня 2025

13 июня 2025

Комментарии и обсуждение

Мистрас. Монастырь Димитрия Солунского.

Монастырь Митрополия (Митрополис). Один из старейших монастырей Мистры, посвящённый Святому Димитрию. Был построен после 1264 года, предположительно, при митрополите Евгении. На протяжении всей истории города являлся его религиозным центром. В монастыре находилась сравнительно крупная библиотека. На территории Митрополии в наши дни расположен музей Мистры. Экспозиция составлена в основном из предметов, обнаруженных в ходе раскопок.