Приход располагался по берегам реки Мезень. Храмы находились в деревне Великодворской. Приход основан не позже XVI века - в памятной книге 1822 г. было отмечено, что в 1513 г. в приходе уже был священник Иван. Митрополит Новгородский и Великолуцкий Киприан 1 мая 1626 г. дал грамоту на строительство новой церкви во имя архангела Михаила, взамен сгоревшей. Эта церковь сгорела от молнии 27 июля 1685 г.

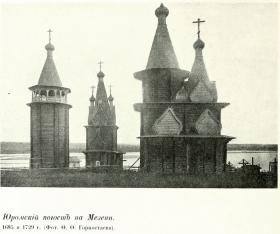

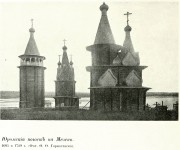

Новая церковь в честь архангелов Михаила и Гавриила строилась по грамоте архиепископа Афанасия от 30 августа 1685 г. Михаило-Архангельская церковь построена в 1686 г. Церковь по описанию 1910 г., хорошо сохранилась, на деревянном фундаменте, снаружи обшита тёсом и покрашена белой масляной краской, внутри и церковь и алтарь обшиты доскамии и покрашены белилами, а трапеза оштукатурена. Церковь и алтарь покрыты гальванизированным железом, трапеза досками, окрашенными мумией (краска красного цвета). Длина церкви до крыльца 15 саженей, ширина 5,5 саж., высота до верха карниза 10 саж. На церкви 5 шатровых глав, ещё одна над алтарём. 2 кирпичные голландские печи. 7 ноября 1896 г. Михаило-Архангельская церковь вновь освящена после исправления повреждений, причинённых пожаром.

Второй храм - во имя прор. Илии с приделом во имя апостолов Петра и Павла. Первый Ильинский храм был основан по грамоте Новгородского митрополита Макария от 5 января 1644 г. После того, как этот храм обветшал, был построен новый по грамоте архиепископа Варсонофия от 13 июля 1743 г. (в страховой ведомости 1910 г. указан 1729 год постройки). Церковь на деревянном фундаменте, покрыта тёсом. Длина церкви 8 1/6 саженей, ширина 5 1/3 саж., высота до крыши 5,5 саж. На церкви 2 шатровые главы. К 1910 г. сохранилась хорошо.

Отдельно стоящая колокольня, деревянная, бревенчатая, на деревянном фундаменте, восьмиугольная, с шатровой главой. Шириной 3 саж. 2,5 арш., высотой 9,5 саж. Построена в 1729 г., к 1910 году хорошо сохранилась.

Приписные церкви:

1) в д. Усть-Нерманской (5 верст от прих. храмов), в честь вмц. Екатерины, построена первоначально по грамоте патриарха Филарета от 13 февраля 1630 г. после явления иконы вмц. Екатерины, хранившейся в церкви и благоговейно почитавшейся прихожанами, перестроена в 1870 г.; деревянная, на деревянном фундаменте, снаружи обшита досками и окрашена белой масляной краской, покрыта досками, окрашенными мумией (краска красного цвета); длина вместе с колокольней 9 саженей, ширина 3 саж., высота до крыши 3 1/3 саж.; на церкви 1 большая глава и 1 малая над алтарём; колокольня в 1 ярус, высотой до верха карниза 4 1/3 саж.

2) в д. Ивановской (11 верст), в честь свт. Николая, деревянная, освящена 10 июля 1895 г.; предыдущая церковь сгорела 10 ноября 1885 г., позже стала приходской церковью Кельчемгорского прихода.

3) в д. Тигляевской (5 в.), в честь вмч. Георгия, построенная в 1902 г., деревянная, на деревянном фундаменте; церковь, алтарь и колокольня крыты железом, в 1914 г. покрыты железом трапеза и крыльцо (первоначально досками, окрашенными мумией); длина вместе с колокольней 9 2/3 саж., ширина 4 саж., высота до верха карниза 4,5 саж.; 1 глава; иконостас; 2 голландские кирпичные печи; колокольня в 1 ярус, высота до верха карниза 5,5 саж.

Часовни:

в д. Защельской (2 в.), во имя свт. Николая, построена в 1877 г.; деревянная, на деревянном фундаменте, снаружи обшита досками и окрашена белилами, крыта досками, окрашенными мумией (краска красного цвета); длина вместе с колокольней 5 саженей, ширина 2 1/3 саж., высота до крыши 2 саж. 1 арш.; 1 глава; иконостас; колокольня в 1 ярус, высотой до крыши 3,5 саж.;

в д. Тигляевской (5 в.), в честь вмч. Георгия, построенная в 1728 г., перенесена в д. Парыгинскую; Георгиевская часовня, построенная в 1902 г. по церковному плану (см. выше);

в д. Кесломской (12 в.), во имя прав. Прокопия (во имя священномучеников Климента папы Римского и Петра Александрийского ?), построена в 1886 г.; деревянная, на деревянном фундаменте, снаружи обшита тёсом и покрашена белилами, покрыта досками, выкрашенными мумией; длина часовни с колокольней 6 саж., ширина и высота до крыши 3 саж.; 1 глава;

в д. Палугской (20 в.), в честь вмч. Георгия, построена в 1885 г.; деревянная, на деревянном фундаменте, снаружи обшита тёсом и покрашена белой масляной краской, крыта досками, окрашенными мумией, а главы медянкой; длина вместе с колокольней 5 саж., ширина 2 5/6 саж., высота до верха карниза 2,5 саж.; 1 глава; колокольня в 1 ярус, высота до верха карниза 4 саж.

в д. Парыгинской построена в 1726 (1728?) г. и перенесена из Тигляевской деревни в 1902 г., деревянная, с колокольней в одной связи, снаружи обшита досками и окрашена белилами, внутри обшита шелёвкой и выкрашена белилами, притвор обшит шелёвкой. Покрыта тёсом, окрашенным мумией. Длина часовни вместе с колокольней 6 саж., ширина и высота до крыши 1 саж. 2 арш. На часовне и колокольне по 1 главе. 4 окна. Колокольня высотой до крыши 2 саж. 2 арш.

В церковной собственности имелись: дом для священника (2 этажа, 1894 г.), дом для псаломщика (1889 г.), школа (1 этаж, 1901 г.), 3 амбара (1850-е гг.), баня для священника (1894 г.), баня для псаломщика (1911 г.), 2 овина (1899 г. и 1906 г.), гумно (1889 г.).

Священники: Иоанн 1513 г.; Евдоксий Кириллов 1591 г.; Иоанн 1627-1629 г.г.; Симеон Миронов 1632 г.; Михаил 1681 г.; Стефан 1687-1688 г.г.; Феодор 1729 г.; Каллинник Стефанов 1731-1743 г.г.; Евфимий Стефанов 1758-1787 г.г.; Феодот Ивановский до 1795 г.; Иаков Петров; Иоанн Ивановский до 1802 г.; Авраамий Шестаков до 1811 г.; Павел Леонтиевский до 1829 г.; Алексий Гагарин до 1837 г.; Александр Иоаннов Иванов до 1841 г.; Никита Антиппин Шульгин до 1848 г.

Церковный староста: Василий Родюшин с 1887 г.

Источники: РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 2. Л. 45-60об., 77-77об. АЕВ. - 1889, №10, с. 138. АЕИ. - 1885, №23, с. 17. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 2 - Архангельск, 1895. - С. 329-331. http://parishes.mrezha.ru/parish_history.php?id=235

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

Комментарии и обсуждение