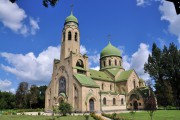

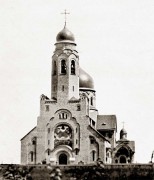

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы сооружена в 1903-1907 г.г. архитектором В. Покровским. Оригинальный вид постройки, а также оформление интерьера Н. Рерихом сделали её достопримечательностью.

В 1893 г. владелец Пархомовки дворянин К.К. Рудницкий продал имение наследственному дворянину Нижегородской губернии, инженеру путей сообщений В. Голубеву (1842-1903). Купчая была утверждена 8 апреля того же года. Промышленник, богач, меценат и филантроп, В. Голубев за время владения Пархомовкой построил имение и хозяйство с конским заводом по последнему слову мировой науки, открыл за свой счет амбулаторную больницу, сельское двухклассное училище с ремесленным отделением, женское профессиональное училище, чайную, баню, читальню с библиотекой.

Обнаружив большую приязнь к Пархомовке, Виктор Федорович завещал похоронить себя именно здесь, в деревне, хотя постоянно жил в Петербурге или за границей. Умер В. Голубев 24 февраля 1903 г. в Риме, похоронен 14 марта того же года на отдельном кладбище в Пархомовке (личные документы Голубева). Согласно завещанию владельцем поместья стал сын, В. Голубев (1878-1945), ученый-ориенталист, археолог, знаток Индийского и индонезийского искусства, постоянно проживавший в Париже. Имением управлял его брат, л. Голубев (1875 -?), камергер высочайшего двора, действительный тайный советник, председатель Государственной Думы.

При жизни В. Голубев намеревался соорудить в Пархомовке каменный храм вместо ветхого деревянного, оставил для этого большой участок земли и солидный капитал и заказал архитектору В. Покровскому проект церкви на 2000 верующих (Горбенко Е.В. «Монументально-декоративные росписи Николая Рериха на Киевщине». «Искусство и современность». - К., 1980) с семейной усыпальницей. В июле 1903 г. сыновья присылают митрополиту проект и расчеты сооружения для утверждения и разрешения начать работы уже в этом году.

Документация была передана из консистории на рассмотрение в строительное отделение Киевского губернского правления. Последнее постановило (на языке оригинала): «Проект на постройку каменной церкви в с. Пархомовка как составленный в техническом отношении правильно, одобрить с тем, чтобы проектируемая церковь строилась непременно под наблюдением архитектора или техника, имеющего по закону право на производство строительных работ, чтобы соблюдалось правило относительно постройки её в 20 саж. от построек и чтобы двери и окна в ней отворялись наружу» (ДАКО. – Ф.1. – Оп.239. – Спр.272 Об утверждении проекта на сооружение каменной церкви с. Пархомовка, 1903 г.). Согласно этому Постановлению на заседании Киевской духовной консистории 11 августа 1903 г. было принято: «Согласно прошению владельцев с. Пархомовки… Л. и В. Голубевых, разрешить им строить в селе сем на принадлежащем им месте на их собственные средства каменную церковь, но с тем, чтобы церковь эта считалась принадлежащей к приходу с. Пархомовки» (ЦДІА України. - Ф.127. – Оп.943. - Спр.479 О сооружении церкви в селе Пархомовка Сквирского р-на, 1903 – 1907г.г.).

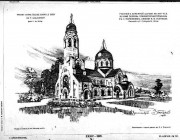

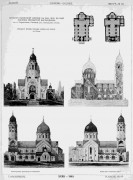

24 августа 1903 года состоялась торжественная закладка новой церкви. Это грандиозное сооружение - главное в ансамбле, состоящем из собственно церкви с усыпальницей, дома причта со службами, ограждения с воротами, калитками и сторожкой. Ансамбль выдержан в стиле модерн, в его Всероссийской интерпретации и вовсе проигнорированы устоявшиеся местные архитектурные традиции. Храм - трёхнефное одноапсидное сооружение, увенчанное шлемообразной баней. В одном объеме с церковью решена колокольня (с запада) и часовня - усыпальница (с юга). Объёмы чрезвычайно пластичны, подвижны, динамичны. Глубокое впечатление усиливается применением на фасадах мозаичных панно и декора, выполненного в кирпиче, мраморных вставок, фресковой росписи в нишах. Репродукции чертежников храма в Пархомовке, привлекшие внимание специалистов, опубликованы в журнале «Зодчий» за 1903 г.

Автор проекта Владимир Александрович Покровский (1871-1931) получил образование в Петербургской Академии художеств 1897 г., участвовал в проектировании и строительстве собора в Варшаве и церкви в Гусь-Хрустальном (1898-1902) под руководством Л. Бенуа. Пархомовская церковь и одновременно строящаяся церковь на Шлисельбургских пороховых заводах – первые самостоятельные работы талантливого архитектора, от 1907 г. – академика архитектуры, от 1913 г. – архитектора высочайшего двора. В пореволюционные времена он был соавтором при проектировании Волховской ГЭС. Исследователи наследия В. Покровского отмечают, что его творчество «знаменательно своей целеустремленностью. Приемам и формам, выработанным в начале самостоятельного пути, он оставался верен всю жизнь» (Кириченко Е.Л. «Поиски Покровского». «Архитектурное наследие». - М., 1973. – №21).

«...Покровский совершил несколько поездок в разные местности для ознакомления на месте с теми периодами архитектуры (Москва, Киев, Владимиро-Суздальская и Псково-Новгородская области), которые его интересовали. В результате этих наблюдений и изучений, стало возможным использовать новгородско-псковскую архитектуру к требованиям современного строительства и на этой почве соорудить каменные церкви: 1) на 2500 человек в имении Голуревых и 2) на 800 – на Шлиссельбургских пороховых заводах» – писал архитектор. ([РДИА. – Ф.789. – Оп.11. – Спр.146. (личное дело В.А. Покровского). Сооружение церкви со дня закладки и до завершения вел художник - архитектор П.Д. Благовещенский, выпускник Петербургской Академии художеств 1904 г. (ЦГИА Украины. – Ф.127. – Оп.943. – Спр.479. - Арк. 9). 16 июня 1905 г. В. Покровский сообщает В. Голубеву: «...пишу вам, как обещал, из Пархомовки, где был 9, 10, 11 июня. Здание доведено до пят больших попружных арок и сводов» (Дело. - Ф.2186. – Оп.1. - Спр.79 (переписка по Пархомовке) – Арк. 13-14).

7 декабря 1905 г. «церковь начорно почти готова, не построена только колокольня». 7 июня 1906 г.: «работы по сооружению идут успешно, уже вырисовывается колокольня, внутри слоняются стены и своды, укладывают плиты на входах, задержек в материалах нет. 30 сентября 1906 г. управляющий имением С.А. Воблиев пишет: «Церковь очищена от лесов, закрывавших её, и теперь поражает всех своей стройностью и красотой». Из обзора репродукций авторских чертежников церкви видно, что архитектор уже в процессе проектирования рассматривал здание как синтез архитектуры, монументального и декоративного искусств. Для успеха замысла требовалось совпадение идейных и творческих стремлений – архитектора и художника.

Идея возвращения к самобытным источникам древнерусской культуры была близка и Н. Рериху, которому В. Покровский заказывает два мозаичных панно для церкви в Пархомовке и четыре – для церкви под Шлисельбургом. Это был первый опыт художника - станковиста в области монументальной живописи, который манил его возможной реализовать в практике свое понимание древнерусских церковных росписей и мозаик. Эскизы сделаны с учетом особенностей мозаичной техники, четким лаконичным рисунком, крупными цветными пятнами. Впоследствии, в 1938 г. Н. Рерих писал: «Мозаика всегда была одним из моих любимых материалов. Ни в чем не обнаружить монументальность так твердо, как в мозаичных наборах. Мозаика дает стиль, и в самом материале ее уже зарождается естественное стилизаторство. Мозаика стоит как обломок вечности. В конце концов и вся наша жизнь есть своеобразная мозаика...» (Киркевич В.Г. «Где сложилось столько замечательных легенд». Киев. – 1986. - №8. - с. 149).

При сравнении эскизов и выполненных в натуре мозаичных композиций «Покрова Богородицы» и «Спас Нерукотворный» видно, как точно были использованы живописные эскизы Н. Рериха. Исполнил мозаики ровесник и друг М. Рериха В. Фролов (1874-1942). В 1897 г. он возглавил самостоятельную мозаичную мастерскую, основанную его отцом академиком А. Фроловым и братом А. Фроловым, которым принадлежит инициатива Возрождения в России искусства декоративной мозаики. Специалисты начала XX в. считали, что мозаики мастерской Фролова «как по близости во всех отношениях к оригиналам, так и по солидности и прочности несравненно стоят выше венецианских, а также берлинских» (Хмелевская Е., Фролов А. «Художник - мозаичист В.А. Фролов». «Искусство». – M., 1966. – №5. - С. 44). В мозаичных работах Покровской церкви в Пархомовке использована крупноразмерная нешлифованная смальта, такая же, как в XI-XII в.в. необычайного эффекта художник достиг, используя в качестве основных цветов синий и желтый. По мнению исследователей творчества Н. Рериха, он пользовался в основном этими цветами.

Схематический набросок композиции «Богоматерь, раскинувшая над миром белое покрывало» обозначен еще на чертежнике (чертеже) западного фасада Пархомовской церкви, опубликованном В. Покровским в 1903 г. благодаря единству замыслов зодчего и художника, мастерству исполнителя - мозаичная большая четырехъярусная мозаика на тему «Покрова Богородицы» идеально вписалась в архитектурный образ церкви, усилила впечатляющий художественный эффект вертикальной доминанты - колокольни.

Участие М. Рериха не ограничилось созданием двух мозаичных композиций на фасадах. В интерьере, по первоначальному замыслу архитектора, как видно на пересечении, должно было быть расписано все внутреннее пространство церкви. В литературных источниках есть упоминания о том, что Н. Рерих получил заказ на эскизы росписи апсиды, бани и пилонов в имении Голубевых (Ростиславов А. «Рерих». - Изд. Н.И. Бутковской. - Б.Г.-С. 54), упоминаются также двенадцать акварельных эскизов, выполненных им для росписи этой церкви (Короткина Л.В. «Рерих в Петербурге-Петрограде». – Л., 1985. - с. 131; Горбенко Е.В. указ. труд. - С. 231). Репродукция одного из этих эскизов была помещена в 1916 г. в альбоме «Свободное искусство». Судьба эскизов неизвестна. Возможно, их найдут в Ханое, поскольку востоковед В. Голубев, высоко ценивший творчество Н. Рериха, часто с ним встречался, переписывался, свою библиотеку и архив завещал вьетнамскому народу.

В натуре была выполнена только фресковая живопись в алтарной апсиде, на подпружной арке и двух пилонах. Выполнял эти работы выпускник Академии художеств В.Т. Перминов, чье участие в росписи интерьеров церкви по эскизам Н. Рериха предусматривалось первоначально (Документы по Пархомовскому имению Голубевых). Церковь сооружали четыре года, закончены работы и освящена она 24 августа 1907 г.

Сравнение фотографий внутреннего убранства церкви и всей усадьбы, выполненных тогда же, с репродукциями авторских чертежей свидетельствует, что проект Покровского был осуществлен в натуре практически полностью. По авторским эскизам совершенно точно было выполнено не только здания, но и иконостасы в церкви и часовне, коррогвы, дубовые резные подсвечники и аналой.

По чертежникам В. Покровского был также построен на церковной усадьбе дом священника, работы на нем были закончены одновременно с церковью в 1907 г. Управляющий писал Л. Голубеву: «Дом священника, который был начерно для многих не понят, теперь поражает всех своей художественностью. В последующие годы благоустроена церковная усадьба, распланирован регулярный парк, насажено около восьми тысяч декоративных деревьев и кустов. В 1913 г. церковь была впервые отремонтирована.

Покровская церковь оставалась действующей до 1929 г., когда на общем собрании было единодушно поддержано предложение актива и молодежи села о передаче церкви под клуб и кинотеатр. Официально храм закрыт в двенадцатую годовщину октябрьского переворота - 7 ноября 1929 г. Тогда именно, по словам старожилов – участников упоминаемых событий, – по решению комсомольской ячейки было вскрыто захоронение В. Голубева, поскольку бытовали слухи, что он похоронен с наградным золотым оружием, которое решили изъять, продать и купить за эти деньги инструменты для духового оркестра. Цинковый гроб вскрыли, золота не обнаружили, набальзамированные останки извлекли и впоследствии отвезли на телеге и закопали в ровчаке возле сельского кладбища, а мраморную доску возле склепа разбили и колокола сбросили, иконостасы уничтожили – остались только фрагменты.

Во время Второй мировой войны, при немецкой оккупации 1941 г. в церкви возобновилось богослужение (о регистрации, деятельности и снятии с регистрации религиозной общины в с. Пархомовка, 1944-1961 г.г, а в 1944 г. община вновь была зарегистрирована, и ей передано сооружение храма, находившееся в крайне неудовлетворительном состоянии. Община собственными силами устроила в церкви фанерный иконостас, производила текущие ремонты, но остановить процесс разрушения не могла. Дом священника использовался как общежитие машино-тракторной станции, сторожка – как молокоприемный пункт, ограждение медленно растаскивали на кирпич.

С 1957 г. в церковь не правилась, а в 1960 г. правление колхоза просило передать здание для реконструкции под клуб. В последующие годы помещение церкви вырисовывалось под состав посевного материала и ядохимикатов. С 1970-х годов на крышах проводились консервационные работы, но разрушение здания продолжалось.

На начало исследований здания церкви силами проектного отдела Украинского общества охраны памятников истории и культуры сделан архитектурный обмер. Незаконченные планшеты этих обмеров и смета на консервационные работы по крыше находились в УТОПИК. Обследование здания, выполненное нами, выявило большие повреждения и потери, но перестроек сооружение не понесло, её объемно-пространственная структура сохранилась; потери на фасадах можно было восстановить по следам и остаткам. Кроме того, имеющиеся иконографические материалы изображали проект и все этапы строительства вплоть до полностью законченного сооружения – до момента освящения.

Проект реставрации, выполненный по архитектурному обмеру, учитывал возвращение первоначального вида постройке церкви включительно с интерьерами, иконостасом и паникадилами, и другим зданиям ансамбля. Заказчиком выступил Киевский областной отдел в травах строительства и архитектуры, работы выполняли Киевские межобластные специальные научно-реставрационные мастерские (начальник участка П. Семешкин). Провела научные исследования и составила историческую записку искусствовед М. Кадомская. Проектирование и авторский надзор осуществляла группа архитекторов института «Укрпроектреставрация» под руководством главного архитектора проектов И. Малаковой.

Работы велись ускоренными темпами в ожидании визита на объект С. Рериха в сопровождении Р. Горбачевой. В течение 1987-1988 г.г. силами КМСНРВМ выполнен весь объем работ по реставрации здания церкви, сторожки, ограждения и сооружению ворот; в интерьере воссозданы паникадила, светильники, выполнена реставрация росписей мозаик фасада – панно «Покрова Богородицы» и орнаментальных поясов на колокольне. При исследованиях выявлено, что стены выложены из непрочного красного кирпича, а лицевой ряд состоял из более прочного и устойчивого желтого кирпича. Для восстановления лицевой кладки фасадов в местах потерь от постоянного длительного намокания был заказан специальный кирпич, тождественный по размерам и цвету первоначальному.

В 1988 г., когда стало ясно, что С. Рерих не приедет, работы прекращены. Осталась незавершенной реставрация сохранившихся и воссоздание утраченных частей, иконостасов и надгробной доски прежнего захоронения, реставрация мозаики «Спас Нерукотворный», находящейся в плохом состоянии на фасаде часовни некоторых декоративных элементов фасадов. Не начиналась реставрация аварийного дома священника.

Реставрационные работы на объекте выполнялись по традиционным методикам; инженерное оборудование проектировалось с учетом будущего использования здания церкви как музея Г. Рериха - но монтаж оборудования не завершен. Сейчас здание церкви передано религиозной общине и восстановлена Служба Божья.

М. Кадомская, И. Малакова «По истории украинской реставрации». - К.: «Украиноведение», 1996 г., перевод с украинского.

24 января 2017

24 января 2017

Комментарии и обсуждение