В поселке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области расположен православный храм Казанской иконы Божией Матери. История его строительства связана с тем, что в канун празднования 300-летнего юбилея царского дома Романовых жители небольшого поселка Малая Ковшовка обратились с просьбой к представителям местной власти изменить название родного села и одноименной с ним железнодорожной станции в Сусанино, в честь подвига крестьянина Ивана Сусанина.

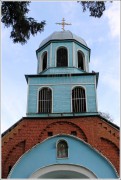

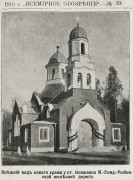

Возведение храма Казанской иконы Божией Матери в Сусанино началось в 1908 году. Проект разработал санкт-петербургский архитектор Борис Николаевич Басин. Средства на строительство церкви были пожертвованы Александрой Герасимовной Семеновой. Чин освящения возглавил епископ Гдовский Вениамин (Казанский) в начале сентября 1910 года. Тогда же в поселке Сусанино была построена церковно-приходская школа, средства на строительство которой были также пожертвованы Александрой Семеновой. К новой церкви относилась и располагавшаяся рядом деревянная часовенка.

В 1939 году храм был закрыт, купол демонтирован, колокольня разобрана на кирпичи. Скорее всего, вся церковь была бы постепенно разобрана, но началась война. Во время немецкой оккупации местные жители обратились к немецким властям с просьбой разрешить открыть церковь. В 1941 году, 22 октября, открывшийся храм освятил иеромонах Сергий. По воспоминаниям старожилов, во время освящения православные прихожане с удивлением наблюдали за тем, как вместе с ними молились православным святым и рядовые немецкие солдаты. Когда вместо армейских частей в село пришли эсэсовцы, храм вновь закрыли.

После окончания войны церковь открыли. В 1947 году рядом с церковью шло строительство церковного дома. В 1951 году был разработан проект реставрации колокольни и купола. Благодаря настойчивости настоятеля церкви отца Николая Андреева работа была успешно завершена. В 1960-е годы обновили и перестроили дощатый иконостас.

Церкви в Сусанино повезло – большая часть церковной утвари и практически все иконы уцелели и во время гонений на веру в годы революции, и во время Отечественной войны. Случилось это благодаря прихожанам, которые прятали церковную утварь, а после того как опасность разграбления или уничтожения миновала, вернули все в храм. Сейчас в церкви можно увидеть старинные иконы, главные из которых – Казанской Божией Матери, мучениц Веры, Надежды, Любови и редчайший образ Спаса Недреманное Око, выполненные палехскими мастерами-иконописцами. До наших дней дошел и напольный киот из мрамора, выполненный по заказу Александры Семеновой. В киоте изображены лики небесных покровителей ее семьи.

Иконы, являющиеся святынями церкви Казанской иконы Божией Матери, имеют не только художественную и историческую ценность. Примечательны они и тем, что некогда перед ними склоняла колени странница Любушка Сусанинская. Блаженная Любушка, равно как и ее духовный наставник преп. Серафим Вырицкий, приняла подвиг столпничества. Она молилась, ни на минуту не позволяя себе ни присесть, ни прилечь. В поселке Сусанино неподалеку от Казанской церкви сохранился домик Любушки, который строился специально для нее и в котором она не прожила ни дня. Ныне в нем находятся маленькая гостиница для паломников и трапезная. Память о блаженной Любушке жива и поныне – ежегодно в день ее ангела, 30 сентября, в Сусанино приезжают паломники со всей России. Любушка Сусанинская не причислена к лику святых, но, помня добрые дела старицы, ей молятся как святой.

Интересен тот факт, что около 20 лет настоятелем Сусанинской церкви был протоиерей Василий Бутыло – священнослужитель, отпевавший Анну Ахматову, который был долгие годы дружен с сыном Ахматовой – Львом Гумилевым.

http://gatchina-blago.pravorg.ru/xram-kazanskoj-ikony-bozhiej-materi-v-pos-susanino/

Комментарии и обсуждение

Прим. модератора: Русско-византийский стиль, это направление в эклектике. Неорусский стиль является одним из главных направлений в модерне. Поэтому, как главный стиль, модерн указан верно.

И железнодорожная станция Сусанино, и посёлок при ней до 1914 г. назывались "Ковшовка". Штат причта при Казанской церкви в 1911 г. и самостоятельный приход при ней в 1912 г. были открыты ещё до переименования посёлка.

"Бесхозная" церковь пос. Сусанино была закрыта постановлением Слуцкого (Павловского) райисполкома 23 октября 1939 г. "с использованием здания под клуб". Ровно через 2 года, 22 октября 1941 г. в условиях оккупации в ней возобновились богослужения. Вскоре из Пушкина в Сусанино "перебрался" Александр Ермолаев (1880-1958), который стал прислуживать в алтаре. При освобождении поселка 25 января 1944 г. служивший в церкви священник (его имя Ермолаев в своей записке не указывает) был убит снарядом. Но Господь сподобил А.С. Ермолаева сохранить церковь действующей "в молитвенных песнопениях и чтении часов и петь обедницу и акафистов". Он мог бы стать в ней священником, но его рукоположение по каким-то причинам задержалось на 4 года (в 1948 г. он стал священником Олонецкой епархии). Настоятелем в Сусанино был назначен священник Иоанн Богданов, но прослужил он там совсем недолго, т. к. в марте 1946 г. заболел. Тогда к сусанинской церкви был прикомандирован священник Николай Андреев (1881-1960), в январе 1946 г. получивший назначение в Петрозаводск, но не успевший туда выехать, т. к. проходил в Ленинграде богослужебную практику. 13 мая 1946 г. о. Николай был утвержден настоятелем церкви пос. Сусанино и прослужил в ней до кончины; в 1957 г. возведен в сан протоиерея. Его трудами церковь была капитально отремонтирована и благоустроена.

В 1940-е - 1980-е гг. основными прихожанами сусанинской церкви были жители г. Пушкин, где после войны церковь открыть не удалось. Им было намного проще ездить в Сусанино на электричке, чем добираться в Екатерининскую церковь в пос. Динамо, за Павловском. Поэтому во все воскресные и праздничные дни сусанинская церковь была переполнена богомольцами.