Арамашево. Церковь Казанской Иконы Божией Матери.

Казанская церковь

Церковь. Действует.

Престолы: Казанской иконы Божией Матери, Михаила Архангела

Год постройки: 1800.

Епархия: Екатеринбургская митрополия. Алапаевская епархия

Адрес: 624672 Свердловская обл., Алапаевский р-н, с.Арамашево, ул.Совхозная, 6

Координаты: 57.608252, 61.737509

Ссылки:

Престолы: Казанской иконы Божией Матери, Михаила Архангела

Год постройки: 1800.

Епархия: Екатеринбургская митрополия. Алапаевская епархия

Адрес: 624672 Свердловская обл., Алапаевский р-н, с.Арамашево, ул.Совхозная, 6

Координаты: 57.608252, 61.737509

Ссылки:

Вид с крана перед началом реставрации. Виден крест в кирпичной кладке центрального свода

artysta343

8 июля 2010

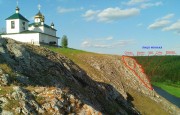

При просмотре сделанной мной фотографии Церкви Казанской Иконы Божией Матери в пос. Арамашево, Алапаевского р-на, Свердловской обл., моя супруга Анна обнаружила на скале очертания профиля лица человека с бородой смотрящего в небо. Мы назвали профиль «Лицо Монаха» так как очертания лица находится в непосредственной близости от Церкви.

Вальченко Артём Станиславович

29 мая 2016

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Комментарии и обсуждение

Двусветный четверик увенчан пятиглавием на цилиндрических барабанах. С востока к нему примыкает пятигранная алтарная апсида, а с запада пристроена трапезная. Она имеет на востоке собственные алтарные апсиды. Углы четверика отмечены пилястрами. Фасады прорезают арочные окна.

Источник информации - http://www.rus-sobori.ru/catalog/detail.php?ID=183264

Казанская церковь, каменная, двухпрестольная. Освящена в 1800 г. Главный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Придел в честь архангела Михаила. Закрыт в 1930-е гг., сергиевской ориентации. Полуразрушена. В 1996 г. создана община.

Источник: сайт Екатеринбургской епархии