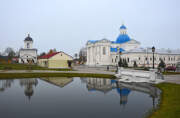

Жировичи – агрогородок в Гродненской области, в 10 с небольшим километрах от районного центра Слонима. Гродненская область, к слову, традиционно также регион с сильным католическим влиянием. Главная святыня Православия в Жировичах – Успенский монастырь, в котором благоговейно хранится Жировицкая икона Божией Матери, весьма почитаемая верующими не только Белоруссии.

Историю свою Жировичский Успенский монастырь ведет с XV века. Предание рассказывает, как однажды на дикой груше, росшей в лесу, которым владел Александр Солтан – он занимал весьма важный по тем временам пост – был подскарбием (казначеем) Великого княжества Литовского и Русского, – пастухами был найден маленький образок Богоматери (20 мая 1490 г.). Пастухи отнесли образок своему господину, он же спрятал его в ларец. Через день Александр Солтан решил взглянуть на икону, но ее в ларце не оказалось. Образ вскоре отыскался на прежнем месте – на дикой груше. Пораженный этим, Солтан решил построить там церковь. А вскоре вокруг церкви в поначалу густых и непроходимых лесах начали селиться люди – так возникло местечко.

Жировицкая икона Божией Матери – самая маленькая из почитаемых Богородичных икон: это овал размером 5,6 х 4,4 см из яшмы с рельефным изображением Богородицы, держащей на руках Младенца. Образ относится к иконографическому типу «Умиление». С него за пять прошедших веков сделано было немало списков.

Случилось так, что около 1520 г. церковь (она была деревянной) сгорела во время пожара. Икону поначалу не могли найти и решили, что она погибла в огне. Однако образ уцелел. Как повествует предание, игравшие на улице ученики церковной школы увидели на месте сгоревшей церкви Богородицу, Которая сидела на большом валуне и держала икону в руках. Дети убежали, чтобы об увиденном рассказать взрослым. Взрослые пошли к валуну и еще издали заметили зажженную на нем свечу и удивительным образом уцелевшую икону. Этот валун стали почитать как святое место, огородили его, а затем на том месте была построена деревянная церковь Рождества Божией Матери.

Немного позже, около 1549 г., началось и строительство монастыря. Причем Жировичский монастырь стал своего рода культурным центром: здесь, как, впрочем, и в других обителях, переписывались церковные книги, была своя богатая библиотека, работала школа, в которой обучали детей грамоте. Монастырь в то время был собственностью рода Солтанов. Известно также, что в 1587 г. Ярослав Иванович, приходившийся Александру Солтану правнуком, уступил своему же брату Ивану часть Жировичского имения вместе с половиной монастыря и приписанными к нему крестьянами.

В 1596 г. в Бресте была заключена уния, большинство православных иерархов (за исключением двух владык) во главе с Киевским митрополитом Михаилом подчинились Папе, став, по сути, вероотступниками. Русское население восприняло унию враждебно, считая ее предательством своей веры. Начались брожения казаков, переросшие в открытое восстание Наливайко, чьи «загоны» проникали и глубоко в Белоруссию. Лидер православных Великого княжества Литовского и Русского воевода Константин Острожский так и не решился возглавить православное восстание и даже сдерживал активные действия православных, осуждая Наливайко и его хлопцев; правда, он старался убедить короля Сигизмунда III в ошибочности его курса. Восстание Наливайко потерпело поражение. А после смерти К. Острожского в 1608 г. православные и вовсе остались без лидера. Сигизмунд III и его иезуитско-католическое окружение перешли в открытое наступление на Православие, что незамедлительно сказалось и на положении Жировичского монастыря. По требованию Виленского трибунала обитель в 1609 году приняла унию. Первым игуменом монастыря стал печально известный Иосафат Кунцевич – тот самый, который в 1623 году был убит восставшими витебчанами за чрезвычайные притеснения православных. Так история Жировичского монастыря оказалась связанной с именем одного из самых главных хулителей Православия в Белой Руси.

В 1613 г. монастырь стал духовно-политическим центром униатского ордена базилиан. Здесь проходили униатские соборы и конгрегации. А образ Божией Матери по-прежнему был главной святыней обители. Чтобы уберечь образ, к которому каждый молившийся перед ним прикладывался, от истирания и защитить от воздействия света, его в 1638 г. закрыли стеклом.

В 1644 г. Жировичский монастырь посетил король Владислав IV. Икона произвела на него столь сильное впечатление, что он даровал Жировичам статус города. А в 1652 г. Жировичам, хоть они и не были сколько-нибудь значительным по числу жителей населенным пунктом, было дано магдебургское право.

В 1655 г. 20-тысячное войско гетмана Богдана Хмельницкого, боровшегося против польско-литовской экспансии, заняло монастырь. Деревянные постройки были сожжены, а монахи-базилиане, которых казаки считали вероотступниками, разогнаны, а многие и убиты. И на то имелись свои причины: базилиане были в особой милости у королей Речи Посполитой, неоднократно посещавших Жировичи и сам монастырь, что – и это понятно – не могло встретить сочувствия и никоим образом быть одобрено православными казаками, боровшимися за освобождение Малой и Белой Руси от польского владычества. Но казаки ушли – и в монастырь вновь вернулись униатские монахи. Обитель была восстановлена, и сюда еще не раз приезжали польские короли. А со временем она стала и польским «просветительским» центром: в монастырской типографии стали печатать молитвенники и другую богослужебную литературу на польском языке.

В 1672 г. на месте деревянной церкви Рождества Божией Матери возвели каменный храм, который в память о чудесном явлении Жировицкой иконы в наше время называют Явленским. Образ Божией Матери Жировицкой долгое время находился в этом храме, а затем был перенесен во вновь построенный Успенский собор.

Воссоединение Жировичей с Россией состоялось в 1795 г., после второго раздела Речи Посполитой. Но в силу ряда причин Жировичский монастырь еще несколько десятилетий находился в руках униатов. В 1810 г. Успенский собор стал кафедральным собором Брестской униатской епархии, а в 1828 г. из Новогрудка в монастырь переехало и епархиальное управление.

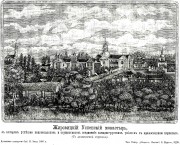

14 июля 1839 г. митрополит Иосиф (Семашко) подписал акт о ликвидации унии и переходе храмов и приходов митрополии к Русской Православной Церкви. Возвращенный в лоно Православия Жировичский монастырь стал центром Литовской епархии. К тому времени обитель имела четыре храма: помимо главного Успенского, здесь были каменные Крестовоздвиженская и Явленская церкви, а также деревянная Георгиевская. Были также трехэтажный келейный корпус (в нем располагалась и духовная семинария), часовня, трапезная и множество иных, в том числе хозяйственных, построек.

В монастыре до середины XIX века хранилось и «Жировичское Евангелие» – старинная иллюстрированная славянская рукопись объемом в более чем 400 страниц. Примечательно, что на двух страницах в конце Евангелия – 376-й и 377-й – находится дарственная запись канцлера Великого княжества Литовского и Русского Льва Сапеги – поэтому рукопись называют еще и «Евангелием Сапеги».

Решением Синода в 1845 г. кафедра, духовная семинария, а с ними и архив были перенесены из Жирович в Вильно. Туда же попало и «Жировичское Евангелие», которое и сейчас все еще находится в Вильнюсе, в Библиотеке Академии наук Литвы. В Жировичском монастыре было открыто духовное училище. Училище это успешно действовало вплоть до 1915 г., но началась Первая мировая война, и в связи с угрозой немецкой оккупации и само училище, и наиболее ценное церковное имущество (в том числе и Жировицкий образ Божией Матери) были вывезены в Россию – подальше от фронта. Впоследствии в монастырь вернулась лишь икона.

В 1921 г., в результате заключенного Рижского мирного договора между Советской Россией и Польшей, Жировичи, как и вся Гродненская область, отошли к Польше. Жировичский монастырь пережил немало потрясений, как и практически все города, села и святыни и храмы Западной Белоруссии. Но прошли польская, а затем немецкая оккупации. И уже после войны архиепископ Василий (Ратмиров), без конца обивавший пороги различных советских и партийных учреждений, все же получил разрешение на открытие в Жировичском монастыре пастырско-богословских курсов, на основе которых в 1947 году начала свою учебную деятельность Жировичская духовная семинария. Новые испытания выпали монастырю при Н.С. Хрущеве. Были закрыты женские монастыри в Гродно и Полоцке, и монахиням не оставалось ничего иного, как перебраться в Жировичи.

В 1960 г. в Жировичи прибыли около 70 насельниц закрытых Гродненского и Полоцкого женских монастырей. Сестры привезли в Жировичи святыни — мироточивую икону Владимирской Божией Матери, список Красностокской иконы Божией Матери, иконы с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона, преподобной Евфросинии игумении Полоцкой и других святых. Поначалу казалось, что их пребывание здесь будет недолгим, но монахини жили в Жировичах до самого начала Перестройки, когда отношение к Православию и религии в целом в СССР кардинально изменилось. В 1963 г. была закрыта духовная семинария. В 1989 году Жировичская духовная семинария была вновь открыта. Тогда же начал оживать и сам монастырь. С 1992 г. Жировичский монастырь имеет статус ставропигиального, является духовным центром Белорусского Экзархата и самой крупной мужской обителью в Республике Беларусь. Сегодня все строения и храмы Жировичского Успенского монастыря, академия и семинария возрождены и восстановлены.

Стоит отметить, что именно в Жировичах находятся наиболее известные в Республике Беларусь святые источники. Один из них – под алтарем Успенского собора (по преданию, именно в этом месте протекал ручей, бивший из-под корней дикой груши, на которой была обнаружена икона Богородицы). Успенский собор был построен неподалёку от того места, где стоял первый, сгоревший храм. В настоящее время место алтаря первой жировичской церкви отмечает небольшой деревянный крест. По замыслу архитекторов, алтарь нового храма разместился в точности над местом, где произошло чудесное явление иконы. Есть ещё источник в урочище Викня (в 2-х км от монастыря), источники, освященные во имя Иоанна Крестителя, Владимирской (с купелью) и Казанской икон Божией Матери. На данный момент открыты для посещения два источника: старый (в конце ул. Советских Пограничников) и новый (вблизи автодороги М-11).

Возле входа в монастырь установлен памятник преподобномученику Серафиму (в миру Роман Романович Шахмуть). Его жизнь была связана с Жировичским монастырем в годы нахождения в составе межвоенной Польши. Во время Великой Отечественной войны занимался восстановлением церковной жизни на оккупированной территории Белоруссии. После освобождения советскими войсками был обвинен в пособничестве немецким оккупантам, что категорически отрицал. Был приговорен к пяти годам лагерей, умер в 1946 г. Канонизирован Русской Православной церковью в лике священномученика. В основание памятника заложена капсула с землей, взятой с места гибели святого.

С сайта: https://pravoslavie.ru/56335.html/Иван Стрельцов.Жировичи – православная жемчужина Белой Руси.

18 января 2011

18 января 2011

21 января 2015

21 января 2015

Комментарии и обсуждение

Успенский собор был построен неподалеку от того места, где стоял первый, сгоревший храм. В настоящее время место алтаря первой Жировичской церкви отмечает небольшой деревянный крест. По замыслу архитекторов, алтарь нового храма разместился в точности над местом, где произошло чудесное явление иконы. При входе в коридор, ведущий в собор и семинарию, с левой стороны устроен спуск к колодцу, который находится в специально устроенной нише под алтарной частью храма. Этот колодец хранит исток родника, бившего из-под корней груши, на которой была обретена икона. Здесь же находился корень этого дерева. Сейчас доступ к этому роднику ограничен, т.к. с некоторых времен вода в нем стала оскудевать. Поэтому в монастыре эту воду бережно собирают и выносят в храм, где каждый может с благоговением испить ее; также она добавляется в воду, которая продается в монастырской лавке.

Источник: "Минские духовные Академия и Семинария" http://minds.by/monastery/gide/yavlenie_ikony.html

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет посетил святой источник Жировичского Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря. Патриарший Экзарх освятил отреставрированную часовню в честь святой равноапостольной княгини Ольги, новую сень и обновленную купель.

http://www.church.by/news/mitropolit-minskij-i-sluckij-filaret-osvjatil-chasovnju-v-chest-svjatoj-ravnoapostolnoj-knjagini-olgi-na-svjatom-istochnike-zhirovichskogo-svjato-uspenskogo-stavropigialnogo-muzhskogo-monastyrja