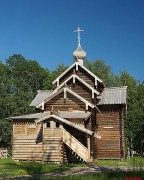

«…Это вторая культовая постройка, посвященная Святителю Николаю, пожаловавшая в Витославлицы.

Новгородцы особенно любили этого патриарха христианской Церкви, причисленного к лику святых, и посвящали ему многие церкви, приделы и целые монастыри. Назовем второй по значению после Софии Никольский пятиглавый собор на Ярославовом Дворище. Или такие монастыри, как Николаевский Вяжищский с его ярусными церквами, пятиглавой колокольней, огромным залом-трапезной, перекрытым одним сводом без промежуточных опор, с фасадами, украшенными коврами узорчатых изразцов. Поскромнее его Николо-Бельский монастырь на Софийской стороне. Как не вспомнить церковь Николы на Липне, утраченную Никольскую церковь на Лятке и другие. Да и праздников в течение года Николаю Мирликийскому было посвящено два.

О Никольской церкви в деревне Мякишево, точнее - не в самой деревне, а за ее северной окраиной, было известно еще до войны. Да и церковь была не одна. Была еще церковь Илии Пророка с приделом с северной стороны во имя Флора и Лавра. Она располагалась к югу от Никольской. Между ними стояла крытая шатром и рубленая «в лапу» шестигранная колокольня.

На основании тщательного анализа удивительным образом сохранившихся разнообразных источников специалисты считают датой постройки Никольской церкви 1682 г. (а соседствующая церковь Ильи была срублена в близкое время - 1686 г.). В 1872 г. произошла капитальная перестройка Никольской церкви.

Никольская церковь - действительно крестчатая в плане и ярусная в объеме постройка. Пятистенный алтарь восточная ветвь «креста», центральная часть вместе с боковыми ветвями и частью западной - общее, не разделенное помещение для молящихся, за ним на западе трапезная. «Глухая» (т. е. со стенами, забранными досками) каркасная галерея была устроена с запада и севера западной ветви «креста», крыльцо - у западной стены галереи с одним лестничным всходом с юга, со стороны деревни.

Утраченная галерея «прочитывалась» по остаткам каменного фундамента, врубкам для столба и верхней обвязки на западной стене северной ветви, отпечатку кровли тут же, врубкам для стропил на северной и западной стенах трапезной, шипам для стойки и борозде для дощатого полуфронтона на юго-западном углу, врубкам для лавок (скамей), опилам (а не обрубам!) нижних бревен на углах сруба, дополнительной стенки для пола и наружной стены галереи с севера и др. Потолка галерея не имела.

Сохранились все дверные проемы, но без косяков. Правда, дверное полотно, обитое железом и с одним косяком, из двери в трапезную стояло внизу, прислоненное к стене, но и оно ко времени перевозки исчезло.

Старые потолки были сделаны «подволокой в косяк», иначе говоря, по часто проложенным балкам, в пазы которых задвигались (заволакивались) короткие, наискось протесанные доски. Рисунок напоминал «елочку». Найдены гнезда для балок и несколько попорченных досок. В помещении церкви через два пролета балки были двойными, одна на другой. Потолки в алтаре и трапезной сделаны в одном уровне, в самой церкви приподняты.

Все эти сведения, полученные о памятнике, его переделках, первоначальных формах и деталях, а также обмерные чертежи послужили основой для разработки проекта реставрации и рабочих чертежей к нему. Особенность работы над ним заключалась в том, что он делался параллельно со сборкой и реставрацией перевезенной церкви, правда, с некоторым опережением. Разборка и перевозка осуществлялись уже четко отработанным методом: освобождение постройки от поздней дощатой обшивки и штукатурки, разметка металлическими бирками и фиксация схем в журнале, разборка по элементам и аккуратный спуск их на землю, группировка бревен и вязка пакетов из них, погрузки автокраном на машины, перевозка до площадки сборки, разгрузка. Работы начаты 12 октября и закончены в основном 18 ноября 1972 г. с небольшим перерывом.

Для Никольской церкви отведено место недалеко от шоссе Новгород - Юрьево и поблизости от поперечной дорожки с березовой аллеей. Рядом (к югу от него) расширенный и углубленный прудик - открытый пожарный водоем. Вокруг старые и молодые деревья, кустарник. Сборка и реставрация памятника, начатые почти сразу после его перевозки, были в основном закончены к концу 1974 года, а полные работы, включая и локальное благоустройство, лишь к концу 1976 г. Объясняется это тем, что плотников часто «снимали» на другие объекты и такие перерывы продолжались иногда от 1,5 до 19 месяцев, что в общей сложности вылилось в 2 года. Отреставрированная Никольская церковь сдана Государственной приемной комиссии 30 декабря 1976 года.

Никольская церковь - ярко индивидуальный, необычный и, кажется, не имеющий аналогов памятник. В ее архитектурных объемах присутствуют одновременно типы клетских, крестчатых и ярусных построек. Это один из опытов, «экспериментов», появившихся во второй половине ХVІІ столетия после запрета на возведение шатровых храмов. Нужно было придать постройке одно из непременных качеств и требований заказчика, излюбленное стройке высотность народом, - родилась ярусность, пусть не совершенная по композиции. Но лишь в ХVІІІ в. выработался тип ярусных церквей «кораблем», который распространился по северным и центральным губерниям. Если согласиться с датировкой, как ее (весьма интересно) полагает Л. Е. Красноречьев, 1682 годом, Никольская церковь один из ранних, «пробных или поисковых» вариантов такого типа…»

Из книги: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 641-643.

Комментарии и обсуждение