Единственное летописное свидетельство о начальной истории Спасо-Преображенского собора ("Новгородская первая летопись") выглядит так: "В лето 6664 (1156)... Тои же весне преставися архиепископ Нифонт, априля в 21... О сем бы разумети комуждо нас: которыи епископ тако украси святую Софию, притворы испьса, кивот створи и всю извъну украси, Пльскове святого Спаса церковь създа камяну, другую в Ладозе святого Климента..." Таким образом, мирожский собор был построен не позднее 1156 года. Заметим, что в летописи говорится только о храме, монастырь же не упомянут. Большинство учёных сходится на том, что обитель на берегу реки Великой основали чуть раньше, в первой половине ХII столетия.

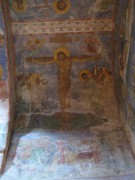

Исходные данные, базирующиеся на исследованиях этой церкви, таковы: собор поставили без фундамента, прямо на скале на высоком берегу Великой, по необходимости выровняв эту скалу. Поставили, согласно первоначальной задумке автора церкви, в виде классического крестово-купольного храма, соответствующего византийским образцам, с интерьером, представлявшим собой пространственный крест; пониженные западные компартименты и боковые части алтаря (жертвенник и дьяконник), столь же пониженные относительно центральной части, при этом оставались замкнутыми помещениями. Но - вот главная загадка! - когда на внутренних стенах уже выполнили разметку росписей, проект неожиданно "доработали": западные боковые камеры надстроили практически до высоты рукавов "креста", устроив во втором ярусе палатки; после этого классический византийский "крест" превратился в кубический объём со сдвинутой к востоку главой. Заказчиком Спасо-Преображенского собора, утверждавшим первоначальный проект, являлся епископ Иоанн (Папин), но после его смерти, во второй половине 1140-х годов, этот проект был серьёзно переработан его преемником на Новгородской кафедре святителем Нифонтом; тогда же Мирожский монастырь, украсившийся столь выдающимся храмом, получил статус владычного - отныне в обители всегда останавливались приезжавшие в Псков новгородские архиреи. При этом назначение образовавшихся палаток второго яруса, соединённых деревянным настилом (своеобразные хоры), куда подняться можно было только по приставной лестнице, остаётся не вполне ясным - в отличие от нижних компартиментов, где, судя по некоторым особенностям этих камер, устроили приделы. Одна из версий: в юго-западной, хорошо освещённой, палатке второго яруса обитал монах-книжник, занимавшийся "писательской" работой. К слову, псковский филолог и краевед Л. А. Творогов утверждал, что единственный дошедший до нашего времени список "Слова о полку Игореве" происходил как раз из Мирожского монастыря. Вскоре после завершения строительства Спасо-Преображенского собора храм был расписан. Доказано, что мастера работали с лесов, оставшихся от строителей, - обычно период от завершения строительства до росписей составлял два года, в которые здание "просыхало". Фундаментальная программа росписей Мирожского собора, в ХХ веке принесших ему всемирную известность, - совершенно точно творение архиепископа Новгородского Нифонта, грека родом, питомца Киево-Печёрского монастыря, одного из самых образованных людей тогдашней эпохи. Цель программы - это утверждение света Христовой веры в полуязыческом краю, каким тогда ещё оставалась Псковская земля.

Спасо-Преображенский собор видел в своей жизни многое - моровые поветрия, пожары, нашествия иноземных захватчиков, военные триумфы псковичей. С течением времени он сильно менял свой лик. Загадочная перестройка, осуществлённая на заключительной стадии строительства храма, была первой, но далеко не последней - специалисты насчитывают девять таких реконструкций. Иные из них оказались серьёзнейшими. Одна из таких перестроек состоялась в ХVI веке, когда Псков подвергся настойчивому "московскому влиянию". В 1510 году великий князь Московский Василий III упразднил Псковскую республику, насчитывавшую к тому времени по меньшей мере полувековую историю, и окончательно присоединил Псков к Москве, запретив вече, выслав из города бояр и богатых купцов и посадив в Пскове своих наместников с неограниченными полномочиями. В ближайшие десятилетия после этого многие псковские храмы оказались перестроены по московским образцам. Впрочем, в монастырях этот процесс шёл не столь активно - просто рядом с древними церквями появлялись целые новые ансамбли - разумеется, возведённые по московским лекалам. То же самое случилось и в Мирожской обители - с юга, на высоком берегу Великой, выросли новые постройки, фундаменты которых были обнаружены при археологических раскопках. Несколько изменился и Спасо-Преображенский собор. Разобрали небольшой притвор, примыкавший к западному фасаду и возвели новый, во всю ширину храма, с перспективным порталом посередине. Завершения фасадов, бывшие ранее позакомарными, превратились в пощипцовые. Оригинальная шлемовидная глава (кстати, сохранившаяся под нынешним куполом) была заменена "московской" луковичной, её покрыли керамическим лемехом. С севера и юга в церковь прорубили дополнительные двери, снабжённые перспективными порталами. Одновременно собор "приподняли" - в среднем на полметра: на такую высоту поднялись пол в притворе, пол в самом храме (где появилась солея), подросла центральная апсида. Соответственно пришлось растёсывать вверх арочные дверные проёмы и жертвенник и дьяконник и менять систему окон. Перестройке подверглись и верхние угловые палатки - в юго-западном отныне находилось хранилище. Тогда же в соборе поставили высокий иконостас, практически закрывший алтарное пространство. И самое главное! - как утверждают исследователи, именно в процессе реконструкции середины ХVI столетия оказались забелены уникальные фрески, к тому времени сильно повреждённые.

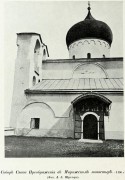

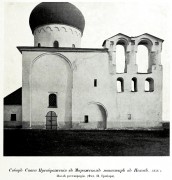

После масштабной перестройки Спасо-Преображенский собор в цветущем состоянии оставался недолго. На заключительном этапе Ливонской войны, летом 1581 года, монастырь сильно пострадал во время обстрела. В результате был разрушен только что выстроенный южный монастырский комплекс, пострадала колокольня, досталось и южному фасаду соборного храма, его главе и кровле. Между прочим, два каменных ядра до сих пор находятся в стене и сводах собора. После военных разрушений, как установили исследователи, соборный храм не ремонтировался около полувека. Это и понятно. Страна - особенно западная её часть - с трудом оправлялась от перенесённых бедствий. Мирное строительство началось здесь только в 1620-1630-е годы. Тогда и был отремонтирован и вновь переустроен собор Мирожского монастыря. Первейшую задачу для строителей, по всей вероятности, представляло исправление кровли и главы, а также залатывание южной стены, испорченной ядрами. Южный входной портал заложили. С севера к собору пристроили скромную двухпролётную звонницу, заменившую монастырскую звонницу. Чуть позже пощипцовую кровлю притвора, повторявшую очертания фасадных завершений, заменили двухскатной крышей-фронтоном, уже в ХVIII столетии превратившейся в односкатную, - она закрыла собой большую часть западного фасада. Пощипцовое покрытие собора тоже было заменено - четырёхскатной кровлей, скрывшей часть барабана. Примерно в таком виде храм сохранился до нашего времени; его "основа" ХII столетия оказалась спрятана под позднейшими пристройками - по "принципу матрёшки". Наименее искажённым выглядит восточный фасад, открывающийся наблюдателю с противоположного берега реки Великой.

Собор, ветшавший со временем, периодически ремонтировали, но эти ремонты ограничивались подмазкой стен, поправлением покосившейся главы, починкой окон и.т.п. В 1858 году, при "отнятии" иконостаса от восточной стены в ходе подготовки к празднованию 700-летия монастыря, были обнаружены алтарные росписи. В 1889 году под руководством академика В. В. Суслова началась расчистка, исследование и реставрация фрескового ансамбля. В последние 120 лет в соборе работали крупнейшие исследователи, историки, искусствоведы. Научными изысканиями в советские времена заниматься было удобно, так как обитель тогда превратилась в "музейную территорию" - монахов из монастыря после революции изгнали, а все древние иконы и священные для Церкви предметы изъяли и переместили в хранилище Псковского музея.

Возрождение монашеской жизни в Мирожской обители началось лишь в 1994 году, однако Спасо-Преображенский собор по сию пору остаётся в ведении музея. Спасо-Преображенский собор представляет собой классический византийский одноглавый крестово-купольный храм. Этот тип формировался в Византии в V-VIII веках и стал господствующим в IХ столетии, после чего был усвоен на всём православном Востоке. Впрочем, одного классического элемента этот собор всё-таки лишён, а именно - четырёх столпов, на которые обычно опираются барабан с куполом; в данном случае последний поставлен прямо на стены. В остальном же - всё сделано по византийским рекомендациям. В основе мирожского собора лежит равноконечный крест, вершиной которого является центральная апсида, поднятая на высоту трансептов. Боковые апсиды существенно понижены относительно неё; так же первоначально были устроены и западные компартименты, в результате чего собор смотрелся правильным пространственным крестом. Но смотрелся недолго - надстройка этих компартиментов нарушила симметрию, превратив здание в куб и сдвинув на восток главу. Возведённый в середине ХII столетия собор Мирожского монастыря, совершенно новаторский в то время для Псковской земли, на ближайшие столетия во многом задал параметры псковского храмового зодчества. В частности, прямой "репликой" этого храма смотрится Богородице-Рождественский собор подгородной Снетогорской обители, построенный в начале ХIV века.

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №94, 2014 г.

31 марта 2015

31 марта 2015

17 августа 2024

17 августа 2024

1 марта 2025

1 марта 2025

25 мая 2025

25 мая 2025

23 августа 2025

23 августа 2025

1 декабря 2025

1 декабря 2025

9 января 2026

9 января 2026

Комментарии и обсуждение