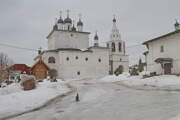

Монастырь назван "Анастасов", по имени первого настоятеля своего игумена Анастасия; отсюда, нередко и в памятниках он называется просто «Настасовъ» монастырь. По преданию, первоначальный храм Рождества Пр. Богородицы был деревянный, а в семидесятых годах XVII столетия был выстроен каменный храм. Строителем храма был игумен Иона, при содействии Преосвященного Павла, Митрополита Сарского и Подонского. По свидетельству монастырской «Летописи», в 1674-м году, построена была каменная колокольня. Монастырь основан в 16 веке князем Иваном Михайловичем Воротынским. В 1550-х годах в монастыре была построена деревянная церковь, на месте которой в 1669-1675 гг. был воздвигнут дошедший до наших времен каменный храм. Архитектор неизвестен.

В архитектуре храма мы встречаемся с очень характерными для древнерусского зодчества композиционными приемами: живописной асимметрией объемного построения, со сложным планом и с подкупающей свободой, с которой мастер решал архитектуру храма. Все здание покоится на высоком подклете (цокольном этаже). Высокий, почти кубический объем церкви, покрытый четырехскатной (уже утраченной) крышей увенчан широко расставленным пятиглавием. К основному объему примыкает невысокая апсида, с запада – монастырская трапезная. Творческая одаренность зодчего сказалась в эффектном вчленении в общую композицию южной двухъярусной арочной галереи. Зрительно объединяя трапезную с апсидой и закрывая по пояс стоящий за ней высокий объем, монументальная галерея придает зданию своеобразный и запоминающийся облик. Невысокая шатровая колокольня стоит отдельно к северу от церкви, с которой была соединена когда-то крытым переходом. Место для постройки выбрано с большим художественным чутьем.

Массивный объем церкви на редкость органично вписался в живописную панораму речного берега. Строгая архитектура храма донесла до нас сосредоточенную настороженность середины XVII века, когда на Тульской земле были свежи воспоминания о годах лихолетья и татарских набегов. Объемно-пространственное построение храма довольно сложно. К основному высокому объему собственно церкви примыкают: с востока - прямоугольный в плане алтарь, с севера – оба придела – Валаама Хутынского и Екатерины – и между ними проход к колокольне, с юга – двухэтажная арочная галерея с папертью в вернем этаже. С запада к церкви примыкает монастырская трапезная. За истекшие три века многое в памятнике было переделано, утрачено, искажено и перестроено.

Судя по сведениям более чем столетней давности и по описаниям сравнительно недавнего времени, прихожане входили в храм со стороны колокольни. Вход этот сохранился до наших дней. Через простой арочный проем, лишенный декоративного оформления, мы попадаем в тесные сени. Налево – миниатюрный придел в честь Варлаама Хутынского, прямо – вход в церковь, точнее говоря, на ее левый клирос. Через двойной проем в южной стене церкви пройдем в арочную галерею. Дверной проем, через который мы вышли на галерею, украшен с внешней стороны богатым многоступенчатым порталом: в западном торце галереи виден заложенный теперь вход в трапезную, обрамленный простым, но выразительным наличником. Арочные проемы галереи имеют разную ширину6 самый широкий размещен в оси ступенчатого портала, самый узкий – в третьем проеме, считая от трапезной. Очень интересен интерьер трапезной. В монастырском строительстве XV-XVII веков выработался устойчивый и часто применявшийся тип так называемых одностолпных трапезных. Просторное помещение перекрывалось сводами, опирающимся на один центральный столп. Трапезной присущи выразительная мощь и монументальность. Отличительной чертой является то, что несущий столп находится на в центре палаты, а несколько ближе к стене соседнего помещения. В толще северной наружной стены устроена узкая лестница, связывающая трапезную с цокольным этажом, где размещалась монастырская кухня, хлебная и т.д. Кирпичное входное крыльцо было устроено в 1883 г.

Облик храма читается отчетливо и ясно. Главенствующее значение собственно церкви подчеркнуто ее высоким объемом и пятиглавием, главный вход в храм акцентирован двухэтажной арочной галереей; трапезная и апсида значительно ниже самой церкви; боковые приделы выявлены главками на стройных шейках; шатровая колокольня логично завершает композицию. Все предельно ясно, внутренне обосновано и архитектурно слаженно. Декоративное обрамление храма решено сдержанно и с большим художественным тактом. Суровая гладь стен церкви смело противопоставлена ажурности арочной галереи. Высокий объем кажется более строгим, а аркада – воздушнее и легче. Четверик церкви разделен лопатками на три поля, завершенные полукружьями. Трехчастное построение фасадов подражает схеме так называемых четырехстолпных храмов, где четырем внутренним столпам конструктивно отвечают лопатки на фасадах.

В бесстолпной Анастасовой церкви, перекрытой единым сомкнутым сводом, две срединные лопатки, да и полукружия – только декорация. Широкая гладь стены прорезана двумя небольшими окнами. Пятиглавие, с его непропорционально малыми главами на тонких и слишком широко расставленных барабанчиках противоречит монументальности основного объема. Окна прорезаны только в барабане центральной главы; четыре угловые барабанчика поставлены наглухо на сомкнутый свод церкви и имеют лишь декоративное значение. Очень интересно и своеобразно решен восточный фасад апсиды: две полуколонки делят его на три слегка выпуклых поля с окном в каждом из них. Декоративное убранство остальных частей здания очень скромно. Единственным, но зато действенным украшением являются оконные наличники в формах, характерных для начала и середины XVII века. Прекрасно сложенные своды здания опираются на мощные, чуть ли не до двух метров толщиною стены. В подклете они сложены из белого камня, в верхнем этаже – из очнь больших, хорошо обожженных кирпичей. Пяты сводов и арок умело укреплены железными связями. Купола и главки выполнены из кирпича. Шатровая колокольня – единственный сохранившийся образец этого типа на всем пути от Алексина до Белева.

Невысокая трехъярусная колокольня, построенная в 1674 году, повторяет традиционную схему «восьмерик на четверике»: на двух квадратных в плане ярусах высится увенчанный шатром восьмерик «звона». Во втором ярусе имеется небольшое помещение, именовавшееся в старину «казенкой». Поскольку первый ярус прорезан в двух направлениях широкими арочными проемами, все сооружение покоится на мощных угловых устоях. Декоративное убранство колокольни ограничивается красивыми наличниками окон «казенки» и ширинками на парапетах яруса «звона». Анастасов монастырь является архитектурным памятником государственного значения с 1960 г.

В 2002 году здесь не было ни крыши, ни окон, ни дверей: проломленные своды и запустение. Храм был закрыт в 1931 году, и поначалу его хотели взорвать, но, по одной версии, не хватило взрывчатки для толстых стен, а по другой – председатель колхоза сказал, что ему негде хранить зерно, и церковь стали традиционно использовать, как зернохранилище. Решением Святейшего Синода от 12 марта 2002 года, по благословению Преосвященного Кирилла, епископа Тульского и Белевского и Святейшего Алексия II, Патриарха Московского и Всея Руси монастырь воссоздан и в его стенах начались строительные работы. Сейчас уже сделаны крыши, двери, в приделе святой мученицы Екатерины проводятся богослужения, есть надежда, что в скором времени будет восстановлено все.

Уклеин В.Н. Змеится лентою дорога. Интервью с игуменом Парфением Сачковым.

Комментарии и обсуждение