При Николае I командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.С. Грейга сменил на посту назначенный командующим Черноморским флотом М.П. Лазарев. Помимо забот о флоте, Михаил Петрович уделял огромное внимание обустройству Севастополя. Вице-адмирал построил новое Адмиралтейство, железнодорожный вокзал, казармы, провёл водопровод (возведя для него несколько мостов, обустроив несколько туннелей и осушив болота), а береговые батареи превратил в форты. В какой-то момент он задумался о большом и вместительном храме для города и подготовил соответствующий доклад на имя императора. В нём Лазарев "испрашивал позволения воздвигнуть храм во имя святого Владимира в Севастополе, где он с пользой для жителей может быть как драгоценный для каждого россиянина памятник..." Через месяц разрешение было получено. При этом Николай I сам обозначил на карте города место для строительства. А Лазарев лично заказал в Италии мраморный декор, иконостас и иконы на медных пластинах. Кроме того, командующий вместе с архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием (Борисовым) продумал порядок, в котором иконы будут располагаться в храме. К сожалению, почти всё из того, что заказывал Михаил Петрович в Италии, до Севастополя так и не довезли: украшения и иконы были доставлены в Николаев, где пропали во время Крымской войны.

11 апреля 1851 года адмирал Лазарев скончался в Вене, куда он поехал лечиться. Исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом адмирал М.Б. Берх рапортовал начальству, что тело покойного везут в Севастополь и что он будет погребён "в склепе на территории строящегося собора святого Владимира". Кто принял такое решение - до сих пор не известно. На возведение склепа в срочном порядке выделили 200 человек, и к 5 мая усыпальница была готова. Через два дня в церкви святых Петра и Павла отслужили панихиду, гроб на руках перенесли на городской холм, спустили по специальному ходу под землю, прочитали молитвы и замуровали склеп. Через два месяца, наконец, заложили сам собор. На церемонии присутствовал начальник штаба Черноморского флота и портов вице-адмирал М.Н. Станюкович. Освятил закладку архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов). До начала обороны Севастополя успели закончить подвальный этаж и возвести стены на метр. В первые дни Севастопольской эпопее адмиралы В.А. Корнилов и П.С. Нахимов попросили в случае гибели похоронить их рядом с Лазаревым - как-никак почти всю жизнь они провели бок о бок с ним. Третьим стал их "товарищ" - адмирал В.И. Истомин.

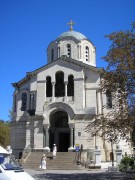

Во время Севастопольской обороны строительство храма замерло, поскольку "подрядчик... поставлен в крайнее затруднение и даже в совершенную невозможность доставить к месту работ... нужный песок по невыпуску из бухты ялов...". Вернулись к возведению Владимирского собора только в 1862 году, поручив наблюдение за строительством известному архитектору А.А. Авдееву. Он в это время находился в Севастополе и строил Никольский храм на Братском кладбище на Северной стороне. Авдеев не любил тоновский стиль и решил переделать весь проект, опираясь на истинно византийскую архитектуру. Нижняя церковь была готова к 1881 году, верхняя - семью годами позже. К этому моменту во исполнение высочайшего указа изготовили мемориальные плиты с именами офицеров, погибших во время войны. 5 октября 1888 года Владимирский собор освятили. Накануне церемонии весь город, все батареи, все корабли украсили флагами. После молебна дали салют. Дочь адмирала М.П. Лазарева подарила храму обшитое золотым галуном белое церковное облачение для пасхальной службы.

До революции во Владимирском соборе всегда было много военных в морской форме. В престольный праздник храма в нижней церкви венчали матросов. У собора не имелось своего прихода, и все работы по поддержанию храма в порядке выполняли моряки. Службы совершались только по воскресеньям, в дни церковных праздников, в дни рождения и именин членов императорской семьи и, разумеется, в памятные дни, связанные с историей Крымской войны и обороной Севастополя... Молебны всегда проходили в присутствии представителей флотского командования и офицеров гарнизона. В храме регулярно служили панихиды по погибшим морякам, особенно чтили годовщину Цусимского сражения, а в день святого Георгия Победоносца традиционно окропляли святой водой знамёна гарнизона. Здесь торжественно отмечался полувековой юбилей отмены крепостного права (февраль 1911 года). А спустя два года, накануне празднования 300-летия Дома Романовых во Владимирском храме помянули всех отошедших ко Господу царей династии. 22 июня 1914 года в соборе жителям Севастополя зачитали Манифест о вступлении России в войну и уже через месяц славили нашу "победу при взятии Львова и Галича". На том богослужении, помимо военных моряков и горожан, присутствовали представители консульств Великобритании, Франции и Греции - наших союзников. Между прочим, Николай II, несколько раз посещавший Севастополь и всегда интересовавшийся местными делами, дважды бывал на службе в храме святого Владимира.

После революционного переворота жизнь страны и Церкви круто изменилась. Военно-морское духовенство ликвидировали, все церковные праздники отменили. В севастопольском архиве сохранилось заявление верующих севастопольцев, датированное 4 сентября 1924 года: "Являющаяся в ограду и сквер Владимирского собора для гуляния публика разрушает клумбы, ломает деревья, бьёт в храме стёкла, обдирает мраморную облицовку храма, разваливает каменные беседки".

Через полгода сообщалось о похищении чаши, дискоса, звездицы, богослужебных сосудов... К этому времени вспомнили о печально известной инструкции, обязывающей устранить "из храмов и молитвенных домов все предметы, оскорбляющие революционное чувство трудящихся масс..." Этот документ пришёлся кстати, поскольку представители советской власти уже поставили вопрос об изъятии гробов с останками адмиралов из склепа Владимирского собора. Первое покушение на гробницы было осуществлено во время Крымской войны. Когда русские войска эвакуировались на Северную сторону, в южной части города долго хозяйничали англичане и французы. Завоеватели проломили свод склепа Владимрского собора, раскололи крышки гробов адмиралов, сорвали с мундиров эполеты, засыпали землёй останки героев. Всё это отражено в "Акте о глумлении англо-французских захватчиков над могилами русских адмиралов". В очередной раз на прах героев покушались в конце 1920-х годов. Но тогда вышестоящие власти заявили, что время для изъятия праха "приспешников" царизма ещё не приспело. Однако уже в начале 1930-х годов склеп вскрыли, большую часть останков адмиралов уничтожили, а усыпальницу превратили в свалку мусора.

Шли годы. В 1974 году Владимрский собор передали Музею героической обороны и освобождения Севастополя. В храме побывали ленинградские реставраторы. Склеп привели в порядок, а под грудой мусора нашли обломки одного из гробов и разбросанные останки адмиралов. Их собрали и увезли в Ленинград. А потом они... пропали. Газета "Известия" в 1991 году об этом писала так: "Нынче летом бесследно исчезли останки героических русских адмиралов, составляющих славу Российского флота, государства Российского. Причём исчезли буквально под носом командования Черноморского флота". Через некоторое время пропажу нашли... в коробке из-под фруктов в квартире некоего студента-археолога. В конце концов, прах адмиралов вернули на законное место. Забежав чуть вперёд, нам стоит оказаться снова в 1930-х годах.

Итак, в 1932 году Владимирский храм закрыли, передав здание Авиационному спортивному обществу. Потом в нём разместили склад, который с началом войны переоборудовали под госпиталь, бомбоубежище и даже корректировочный пункт артиллерийского дивизиона. К счастью, ни один снаряд не попал в храм, но следы осколков на стенах можно увидеть до сих пор. Кроме того, сильно пострадал северный фасад церкви, осыпалась штукатурка, практически ничего не осталось от настенных росписей, напольной мозаики и иконостасов. После войны мытарства собора продолжились... Во что только ни предлагали превратить Владимирский храм: в музей (с "добавлением" к нему дополнительного комплекса зданий), в "циркораму", в кинозал с синхронным показом семи кинофильмов о второй обороне Севастополя. Ещё предлагалось, сняв купол, устраивать в бывшем соборе торжественные чествования тружеников производства и выдающихся горожан. К счастью, ни один из этих проектов не успели воплотить в жизнь.

В 1965 году Госкомитет по делам строительства УССР принял специальное постановление о восстановлении архитектурного памятника. Через два года началась реставрация. В 1990-х годах в стране на фоне политических, экономических и социальных потрясений перемены коснулись и отношений к религии и вере. Храмы стали возвращать Церкви. Именно в это время моряки-черноморцы создали общину Владимирского собора. Первоначально общину составили всего 10 человек. Настоятелем к храму назначили удивительного батюшку - отец Сергий Коробченко являлся участником обороны Севастополя 1941-1942 годов. В первую очередь позаботились о главной святыне храма - 29 февраля 1992 года в склепе Владимирского собора состоялось перезахоронение праха адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова и Истомина.

В 2000 году восстановили все надписи на мемориальных досках собора, а через год его обнесли новой чугунной оградой - её отлили специально для храма на Урале, в Екатеринбурге. Уже в новом тысячелетии остро встал вопрос о капитальной реставрации. Её взялось провести Министерство обороны России. Работы начались зимой 2012 года и длились больше года. Специалисты начали с укрепления фундамента, купола и креста. Потом мастера из студии военных художников имени Митрофана Грекова принялись за настенные росписи. Привезли с собой все необходимые материалы и применили новую технологию, которая не позволяет расслаиваться и разрушаться живописному слою. На следующем этапе предстояло восстановить плиты с именами русских адмиралов-героев. 8 мая 2014 года произошёл торжественный чин освящения отреставрированного Владимирского Адмиралтейского собора, которое совершил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец). Теперь Владимирский собор - вновь, как и десятилетия назад, главный "морской" храм Севастополя.

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №124, 2015 г.

21 ноября 2024

21 ноября 2024

11 июня 2025

11 июня 2025

Комментарии и обсуждение

За проект Владимирского собора в Севастополе Алексей Александрович Авдеев на Политехнической выставке 1872 г. в Москве получил большую золотую медаль.

Последним служителем во Владимирском соборе был священноисповедник Роман Медведь (1874-1937), который служил в этом храме 10 лет. За свою подвижническую деятельность 15 раз! арестовывался большевиками. В 1931 году отца Романа задержали в последний раз и приговорили сначала к расстрелу, а затем к 10 годам концлагеря. В 1936 году его, больного и измученного, отпустили домой. В 1936 году он принял монашеский постриг с именем Иосиф и через несколько дней умер. Сегодня его мощи находятся в Москве в храме Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе.

Источник: "Журнал Московской Патриархии". Выпуск №8 (август 2016 г.)