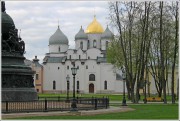

«…Софийский собор один из наиболее выдающихся памятников древнерусского зодчества, имеющий мировое значение. Постройка свидетельствует о намерении повторить в Новгороде блеск и великолепие великокняжеского строительства в Киеве. Новгородская София повторяла Киевскую не только по названию.

Храм Святой Софии - главное сооружение города, как бы олицетворял и сам Новгород. Не случайно древние новгородцы, идя на бой с врагом, клялись «постоять и умереть за Святую Софию». Собор в представлении жителей олицетворял независимость Новгорода.

София Новгородская уже в 30-х гг. ХІІ в. перестала быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской вечевой республики. На площади перед собором проходили бурные веча. Здесь новгородцы выбирали себе владыку. Для его выбора собиралось новгородское духовенство. Обычно на вече выбирали трех кандидатов, а затем бросали между ними жребий. Слепец или мальчик брали два жребия с церковного престола, и тот, чей жребий оставался, становился новгородским владыкой.

В 1044 г. были возведены первые каменные стены Новгородского кремля, тогда еще занимавшего 2/3 нынешнего пространства. Дубовая София, сгоревшая в 1045 г., находилась вне новых стен. Сразу после пожара, в 1045 г., в кремле был заложен храм Софии. Этот выдающийся памятник отечественного и мирового зодчества является древнейшим каменным сооружением Северной Руси. София Новгородская - лишь на несколько лет моложе собора Софии в Киеве и на целое столетие старше Собора Парижской Богоматери.

Храм был выстроен повелением сына Ярослава Мудрого, новгородского князя Владимира. Ярослав Мудрый до конца жизни своей был благодарен новгородцам, посадившим его на киевский престол. Дал он им в князья любимого своего сына - Владимира, а когда тот с новгородской дружиной по отцовскому приказу разбил волжских булгар и захватил богатую добычу, Ярслав не поскупился: все отдал Новгороду.

Святая София Новгородская была освящена при владыке Луке (Жидяте). Строительство завершено в 1050 г., довольно быстро, если учесть, что на него ушло не мнее 10 тыс. кубометров камня и кирпича. Данные о времени освящения церкви расходятся. В Софийской 1-й летописи оно отнесено к 1050 г., в Новгородской 3-й летописи - к 1052 г. Данные о первоначальной росписи собора константинопольскими мастерами, сразу по завершении строительства, имеются в Новгородской 3-й летописи.

Известный историк древнерусского искусства В. Г. Брюсова предположила, что первое освящение произошло 5 августа 1050 г. в воскресенье - в предпразднование Спаса Преображения. Оно было связано с окончанием строительства храма. Второе же имело место в праздник Воздвижения - 14 сентября 1052 г., когда София была расписана фресками и украшена иконами. Между прочим, подобная же, двойная дата указана источниками и относительно Софии Киевской.

Святой князь Владимир по освящении собора прожил менее месяца, скончался 4 октября 1052 г. и похоронен был в церкви Святой Софии. Возведением этого громадного, даже по современным представлениям, храма были заложены основы художественной школы новгородского зодчества, отличавшейся от архитектуры блестящих княжеских сооружений Киева.

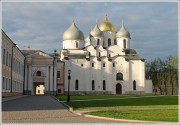

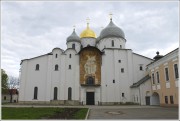

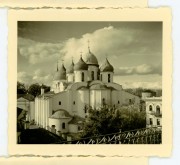

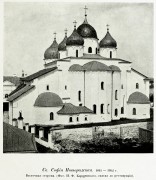

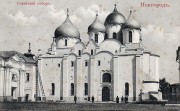

Главный храм Новгорода, подобно киевскому, был посвящен Софии Премудрости; новгородцы гордились своей Софией; слова князя Мстислава, «кде Святая София ту Новгород» надолго стали крылатыми, выражая уважение горожан к великому творению своих зодчих. Повторяя в общих чертах Софию Киевскую, новгородский храм заметно от нее отличался, особенно внешним архитектурным обликом. Огромный пятинефный крестово-купольный храм Софии, с тремя апсидами с востока, завершен не тринадцатью главами, как в Софии Киевской, а более простым, но великолепно скомпонованным пятиглавием. В нефах западной части храма для князя и его приближенных устроены парадные хоры. Основное пятикупольное здание вскоре после постройки было обнесено двухъярусными крытыми галереями, составляющими с ним единое архитектурное целое.

Внешний облик первого каменного храма города строг и лаконичен: фасады здания лишены декоративного убранства, а выразительность и художественное совершенство памятника достигнуты прекрасно найденными пропорциями монументального архитектурного объема. Стены Софии Новгородской первоначально не имели штукатурки, но, сложенные из плинфы и природного камня, производили сильное впечатление монументальной декоративностью естественного материала. Простота форм, плоскостей фасадов, расчлененных ритмом мощных пилястр-пилонов, создают сложный, но глубоко гармоничный облик храма, лаконизм архитектуры которого не имеет аналогий в мировом зодчестве.

Собор построен из простого обтесанного камня и кирпича. На нем шесть глав, из которых пять находятся посередине, а шестая на юго-западной стороне над лестницей, ведущей на хоры. Самая большая глава (средняя) сначала имела форму опрокинутого котла, но потом над ней была надстроена верхушка в виде луковицы. Средняя глава в 1408 г. была обложена медными, вызолоченными через огонь листами, а другие главы собора были крыты свинцом. Кресты на главах были тоже медные, вызолоченные через огонь. На верху креста средней главы находится металлический голубь, который служит символом осенения Духа Святого над храмом и всеми молящимися.

Власть в конце XI в. редко на долгое время оставалась в руках одного князя. Всего на два-три года появлялся князь в Новгороде, чтобы потом уйти. За этот срок София Новгородская утратила в сознании горожан неразрывную связь с князем и стала своего рода символом Новгородской республики. Рядом с храмом собиралось вече, в нем служили торжественные молебны в честь военных побед, возводили избранных на высшие должности, хранили казну. Поэтому в течение 58 лет собор оставался не расписанным.

Интерьер Софии Новгородской, как и ее внешний облик, более прост по своей организации, чем у киевского прототипа, а вместо богатой мозаики и мраморов стены украшены фресками. От них сохранились лишь незначительные фрагменты; однако и они передают характер древнейших новгородских фресок - их классическая ясность и простота, монументальность стали характерными для последующего развития новгородской живописи.

О первоначальной настенной росписи собора нет точных и определенных сведений. Известно только, что для росписи главного купола специально были вызваны греческие иконописцы. Только в 1108 г. по заказу епископа Никиты София Новгородская была изукрашена фресками. И после смерти святителя Никиты роспись собора продолжалась на средства, которые остались после него.

Об изображении Христа Пантократора в куполе собора сохранилась древняя легенда, записанная в Новгородской летописи. Предание рассказывает, что мастера, расписавшие фреску, изобразили Спасителя с благословляющей рукой. Однако на другое утро рука оказалась сжатой. Трижды художники переписывали изображение, пока от него не изошел глас: «Писари, писари! О, писари! Не пишите Мя благословляющею рукою (напишите Мя со сжатою рукою). Аз бо в сей руце Моей сей Великий Новеград держу; когда сия (рука) Моя распространится, тогда будет граду сему скончание». К сожалению, изображение это в годы Великой Отечественной войны было утрачено.

В южной галерее храма сохранилось изображение Константина и Елены, о котором до сих пор ведутся споры исследователей. Образы византийского императора, провозгласившего христианство государственной религией, и его матери, нашедшей в 326 г. в Иерусалиме Крест, на котором был распят Христос, как нельзя более подходят главному собору Новгорода. Они наглядно демонстрировали торжество христианства и святость благочестивых царей. Необычными же были техника исполнения и стилистические особенности изображения. Ученые установили, что и техника живописи, и подбор красок были нетипичны для русских мастеров. Поэтому исследователи предположили, что изображение это писано западноевропейским или скандинавским мастером в 1144 г. (или около). Гипотеза эта имеет основание, ведь Новгород по своему географическому положению тяготел к северным странам Европы. Да и в самом облике Софии Новгородской проявились черты романской архитектуры (в частности, техника кладки стен из огромных, неправильной формы камней).

Могучие стены храма, сложенные из диких камней с их неровной шероховатой поверхностью, не были оштукатурены до середины XII в. Зато потом штукатурка придала собору цельность и эпический характер. Из древней фресковой росписи собора осталось очень немногое. Лишь в главном куполе Софии Новгородской во всем своем светозарном величии взирает с Небес Пантократор-Вседержитель. Первоначально Софийский Новгородский собор (как и вообще все древние храмы) был устроен с одним приделом во имя Успения Божией Матери, но потом были сооружены еще пять приделов.

К Софийскому собору примыкает здание Митрополичьих покоев, использовавшихся в старые времена хозяевами Владычного двора в качестве жилых помещений для себя. Строительство Софийского собора, несомненно, явилось выдающимся событием в истории древнерусского зодчества и серьезным техническим достижением того времени. Если мысленно представить окружающую в то время кремль застройку, состоящую из невысоких зданий, можно ощутить всю силу эмоционального воздействия собора на человека.

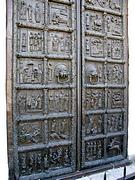

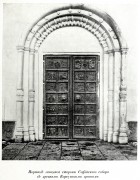

Шесть куполов венчают собор, средний купол был позолочен в XV в., очертания этого купола явственно напоминают шлем русского воина-богатыря. На его золоченом кресте уже почти тысячу лет сидит свинцовый голубь. Легенда гласит: «летел голубь над Новгородом и новгородцами. Увидел голубь зверства опричников, муки лютые, на которые царь Иван Грозный обрек новгородцев, и... окаменел. А когда слетит голубь с креста, тут и Новгороду конец». У собора представляет значительный интерес западный фасад, где находится портал (обрамление входа) с бронзовыми Сигтунскими вратами. Это воинский трофей новгородцев, захваченный в боях за шведскую крепость Сигтуну еще в 1187 г.

Храм этот всегда имел важное значение в общественно-политической жизни новгородцев. Здесь находились архив, библиотека, хранилась казна, происходила церемония назначения на высшие государственные должности, объявлялись указы. В соборе хоронили именитых горожан. В 1916 г. в храме Премудрости побывала императрица Александра Федоровна. Позже она поделилась впечатлениями: «...Как великолепен Софийский собор! Только стоя прямо перед ним нельзя хорошо его рассмотреть. Служба длилась два часа. Пели великолепно... Мы прикладывались ко всем святыням... Дивные, старинные иконы, ранее находившиеся в разных церквах, монастырях, заброшенные, покрытые пылью. Их стали очищать, и проглянули дневные свежие краски - очень интересно, и мне бы хотелось в другой раз подробно рассмотреть все это... Так много старинного и исторического в Новгороде, что чувствуешь себя как бы перемещенной в другую эпоху...»

До реставрации 1900 г. входов в собор было три (с западной, северной и южной сторон), а потом вместо окна с северо-восточной стороны был устроен еще один вход для духовенства.

В 1930 г. Софийский собор стал музеем. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) он был варварски разграблен и разрушен: стены и своды пробиты снарядами, позолота куполов вместе с медными листами содрана. Многие произведения монументальной живописи погибли безвозвратно.

В послевоенные годы храм был восстановлен. В нем разместили выставки «Рукописная и старопечатная книги», «Софийский дом в экономике и культуре Новгорода», «Софийские граффити». 14 августа 1991 г. сессия областного совета утвердила решение облисполкома о передаче Новгородской епархии Русской Православной Церкви Софийского собора в постоянное и безвозмездное пользование. 15 августа был подписан акт о передаче, а на другой день состоялось торжественное освящение собора, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Все шло своим чередом, как вдруг на совершенно безоблачном небе над золотым куполом Софии появилась радуга в форме венца. В самом храме «заговорили» - замироточили иконы. Теперь сотни паломников устремляются в Софию, чтобы поклониться ее святыням.

Софийский собор вновь стал действующим. Ценнейшие раритеты, такие как Успенский и Рождественский иконостасы с иконами XV-XVII вв., гробницы с мощами основателя собора - новгородского князя Владимира Ярославича, святых Никиты и Федора, икона ХІІ в. - хранительница города - «Знамение Божией Матери», паникадило, подаренное собору Борисом Годуновым, и другие доступны для осмотра.

В 2000 г. новгородский собор Софии Премудрости Божией отметил свое 950-летие. И в наши дни, в условиях многоэтажной застройки, Софийский собор не утратил главенствующего значения в силуэте Великого Новгорода.

У Софии Новгородской, как и у многих дошедших до наших дней соборов, был храм-предшественник. Летописи XVI-XVIІІ вв. сохранили известие о постройке в 989 г., вслед за принятием христианства, дубовой Софии «о тринадцати верхах» над рекой Волховом в конце Пискупли (Епископской улицы), где в 1167 г. былинный гость Сотко (Садко) Сытинич построил храм Бориса и Глеба. Место разобранной во второй половине XVIII в. церкви определяется точно. Раскопки, проведенные Новгородским музеем в 1940 г., вскрыли нижние части стен этого большого храма. Он стоял в южной половине кремля, южнее Боярских водяных ворот. Его южная стена шла на месте северной стены небольшой церкви Андрея Стратилата, сохранившейся до наших дней.

В. Г. Брюсовой выдвинуто предположение о том, что Софийский собор в Новгороде Великом является памятником победе князя Владимира Ярославича над Византией в 1044 г. В летописях описан поход русского войска с Владимиром Ярославичем во главе на Константинополь под 1043 г. (как полагают, из-за нарушения Константинополем узаконенных привилегий русских и убийства знатного русского). Согласно и русским, и греческим источникам русско-византийская война представляется бесспорным поражением русских. У стен Константинополя войско было встречено «греческим огнем», а его разгром завершила буря. Взятые в плен воины были ослеплены.

Сообщений о походе 1044 г. в летописях нет. В качестве доказательств, что он был, В. Г. Брюсова приводит те факты, что после войны положение Руси упрочилось. Император Мономах отдает свою дочь Анастасию за четвертого сына Ярослава, Всеволода. По нормам дипломатических отношений того времени династический брак в мирное время означал признание равенства или взаимной заинтересованности сторон. Летописная же статья об этом походе сохранилась в произведении литературы XVI в. - «Сказании о князьях Владимирских», но было приписано Владимиру Мономаху. В «Сказании» красочно описывается поход Владимира Всеволодовича Мономаха на Византию и полный ее разгром. Греческий царь Константин Мономах, будто бы желая, после поражения, заключить прочный мир, посылает к Владимиру послов, которые принесли киевскому князю царский венец Мономаха и другие ценные дары. Хорошо известно, что Владимир Мономах на Византию не ходил и регалий от императора получать не мог, так как жил позже своего деда по матери. В. Г. Брюсова отмечает, что в этот поход могли быть вывезены из Византии Корсунские врата и большое количество икон, часть из которых сейчас приписывается новгородской школе иконописи. Деятельность Владимира Ярославича представляется очень значительной. Владимир - бесспорный наследник княжеского престола при стареющем отце, Ярославе Мудром. В 1439 г. при епископе Евфимии II он был канонизирован. К сожалению, он скончался 4 октября 1052 г., за два года до кончины своего отца.

Еще несколько слов об архитектурных особенностях Софийского собора. Это пятинефный трехапсидный десятистолпный храм. С трех сторон (кроме восточной) к нему примыкают широкие двухэтажные галереи. В западной галерее, южнее входа, размещена лестничная башня. Столбы храма крестчатые, во всех внутренних и наружных стенах им отвечают плоские лопатки. Хоры имеют большую площадь, занимая западное членение центрального нефа, два членения средних нефов и целиком крайние боковые. В центральном нефе и трансепте хоры открываются в подкупольное пространство двойными арками, опирающимися на промежуточные столбы (круглый в центральном нефе и граненые в трансепте). Во втором ярусе у промежуточных столбов квадратное сечение, а столбы, поддерживающие своды над юго-западной и северо-западной частями хор, граненые. Все своды, на которые опираются хоры, цилиндрические, повернутые осями по линии север юг. В первом ярусе галерей, в средней части западного и южного фасадов, проемы были открытыми, а на остальных участках, так же как и по всему периметру второго яруса галерей, закрытыми. Вход на хоры идет из юго-западной части собора через лестничную башню на западную галерею второго яруса, а оттуда внутрь храма. Каменная лестница несколько раз обвивает круглый столб, размещенный в центре. Ступени лестницы имеют большую ширину, между ними часто встречаются площадки. Минуя проход на хоры, собора. лестница продолжается до верха башни, откуда имеется выход на крышу

Восточные членения первого яруса галерей заняты приделами-часовнями, имеющими большие самостоятельные полукруглые апсиды. Придел в южной галерее - Рождества Богородицы, в северной - Иоанна Богослова. Западные стены этих приделов не совпадают с общей разбивкой столбов храма, а сдвинуты к западу - аналогично стенам над ними во втором ярусе, выделяющим в восточных концах галерей замкнутые помещения. Замкнутые помещения образует также угловое юго-западное членение галерей в обоих ярусах. Западное членение северной галереи в первом ярусе представляет собой еще один придел Усекновения главы св. Иоанна Предтечи кой дугообразной апсидой, размещенной западнее входного пролета. Средняя часть южной галереи называется Мартирьевской папертью, а западной - Корсунской папертью. В восточном членении южного нефа был сделан придел - Иоакима и Анны.

Центральная часть собора перекрыта крестообразно расположенными цилиндрическими сводами; над их перекрестьем и в диагональных членениях возвышается пять глав. Кроме того, еще одна глава венчает башню. Крайние северный и южный нефы, так же как и западный поперечный, перекрыты чередующимися цилиндрическими сводами и сводами треугольного сечения; в северном и южном нефах они повернуты осями в направлении север-юг; в западном поперечном нефе так повернут только крайний с юга свод, а остальные - по линии восток-запад.

Первый ярус галерей (кроме северной) перекрыт цилиндрическими сводами, опирающимися на аркбутаны. Во втором ярусе южной галереи своды полуцилиндрические, в западной - цилиндрические. Декоративные элементы фасадов собора очень скромны: они ограничиваются зубчатым поясом в архивольтах закомар и участками декоративной кладки. Все барабаны глав завершаются поясом, украшенным полосками зубцом, без горизонтального карниза. Центральная апсида оформлена тонкими полуколонками, не доходящими земли. Обрамление входов в Софию, а также отделка больших окон над входами наличниками являются поздними привнесениями (XVI-XVІІ вв.).

Первоначальный пол был ниже современного на 130 см, отсутствовали большие окна над входами, остальные окна были более узкими. До конца XIV в. не было высоких иконостасов. С хор открывался вид на главный алтарь. Оттуда хорошо можно было наблюдать за богослужением. Внутреннее пространство Софии, из-за массивных столбов, а также из-за узких межстолпных сводов, кажется несколько стесненным и не гармонирующим со строгой простотой внешних форм здания. Но достаточно немного присмотреться, чтобы изменить первое ошибочное впечатление. Оказывается, и внутри, также как и снаружи, нет ничего лишнего, не оправданного конструктивными надобностями. Единственным декоративным элементом во всем внутреннем архитектурном убранстве можно назвать лишь прокладные плиты столбов, установленные через промежутки в три ряда. Арки хор, кажущиеся снизу легкими, не являются декоративными, а несут тяжесть сводов второго этажа.

В архитектуре Софийского собора выявлено ощущение монолитности здания, чувство упругости объемов, нарастания вверх массы главного четверика, барабана и куполов. Здесь выражено восприятие архитектурной постройки как монумента, что станет характерной особенностью дальнейшего развития русской архитектуры.

Технические особенности. Размеры основного объема собора (без галерей): длина 27 м, ширина 24,8 м; вместе с галереями: длина 34,5, ширина 39,3 м, азимут 120 градусов. Размер сторон подкупольного квадрата 6,19-6,28 м. Толщина стен собора 1,2 м. Высота от уровня древнего пола до голубя на кресте средней главы 38 м.

Стены собора сложены из камней. Использованы известняк различных пород и булыжники. Местами имеются пояса прокладки нескольких рядов кирпичей в технике со скрытым рядом. Софийский собор сложен из волховского известняка голубоватого, сероватого, зеленоватого, желтого и коричневатого оттенков. Камни скреплены между собою известковым раствором с примесью толченого кирпича (цемянкой). Камни не обделаны, за исключением подтески сторон, выходящих на поверхность стен. Подтеска была необходима для получения отвесной линии стен.

Разнообразная расцветка камня натолкнула исследователей на мысль, что первоначальная София не была покрыта снаружи цемяночным раствором, и камни в своей богатой красочной гамме оставались обнаженными. Эти известковые и валунные камни с гладкой затертой между ними цемянкой розовато-коричневого цвета придавали стенам собора, отличающегося простой и художественно лаконичной общей формой, исключительную живописную насыщенность. Переливающаяся прозрачная расцветка камней с подрезкой в виде фаски затирочного слоя цемянки вокруг каждого из них, как больших, так и самых малых, иногда доходящих до величины с грецкий орех, создает впечатление самоцветов, вставленных в оправу не менее колоритной цемянки. Но об этом можно говорить лишь по отношению прямолинейных в плане стен.

В арках и сводах уложено больше кирпичей в той же технике скрытого ряда. Кирпич был использован при кладке всех арок и арочных перемычек над оконными и дверными проемами, а также в кладке сводов. Своды куполов выложены из одного кирпича. Во внутренних сводах употреблен камень.

Конструктивной особенностью Софии, не встречающейся в других русских памятниках ХІ века, является наличие четвертьциркульных арок (аркбутанов) в южном притворе (Мартирьевской паперти). Они были и в северном притворе, но исчезли при восстановлении северной стены в последней четверти XIII века. Аркбутаны, входившие в Софии в состав наружной галереи, хорошо известны в романской архитектуре…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 376-382

4 августа 2024

4 августа 2024

20 октября 2024

20 октября 2024

20 апреля 2025

20 апреля 2025

10 августа 2025

10 августа 2025

23 августа 2025

23 августа 2025

29 августа 2025

29 августа 2025

Комментарии и обсуждение

Софийский собор построен в 1045-1050 гг. по заказу князя Владимира Ярославича. Действует. Софийская звонница построена в 1439 г.

К востоку от Софийского собора стоит Софийская звонница. В 1439 году она была построена на месте рухнувшей "колокольницы". Первоначально её сделали трёхпролётной. В 16-ом веке звонницу надстроили, увеличили число пролётов. В результате звонница стала более монументальной. В 17-ом веке пристроены крыльцо и домик с юга, увеличено декоративное убранство. Крыша бочкой и глава - в 18-19 веках. В настоящее время звонница действует, также в ней работает выставка, а в домике с юга располагается отдел хранения письменностей.

Реставрационные работы на куполах Софийского собора начались осенью 2005 года, когда, по оценкам специалистов, золотое покрытие главного купола пришло в аварийное состояние. Кроме этого, специалисты решили заменить не подлежащий реставрации крест на главном куполе храма и обновить золотое покрытие крестов на малых куполах Работы вели мастера Северо-Западной ассоциации реставраторов "СЕЗАР". Средства на эти цели были предусмотрены федеральной целевой программой "Культура России". Изначально купола собора были покрыты свинцовыми листами, а его центральная медная глава была позолочена, только главы имели не луковичную, как сейчас, а шлемовидную форму. Согласно информации из Новгородского Государственного музея - заповедника, золотое покрытие на куполе Софийского кафедрального собора необходимо обновлять как минимум раз в 30 лет.

В 20 веке купол кафедрального собора золотился трижды: до революции, после Великой Отечественной войны и в начале восьмидесятых годов. С главного купола Софии была снята позолота и проведена зачистка покрытия, после чего на купол нанесли слой специального раствора - сурика и лака. Затем купол покрыли тонким листовым сусальным золотом. Небольшие листочки золота размером 10 на 15 сантиметров по специальной технологии слой за слоем закрепили на всей поверхности барабана. После реставрации золотой купол будут охранять ястребы, воспитанники новгородского орнитолога Владимира Михайлова. Они будут отпугивать от нового золотого покрытия главного купола храма голубей и воробьев, которые способны повредить драгоценные пластины. Параллельно шли работы и по реставрации купольных крестов. Новый крест на главный купол изготовил известный новгородский кузнец Виктор Корнилов, который уже выковал одну копию креста Софийского собора - для передачи в Испанию взамен оригинала, возвращенного в Великий Новгород в 2004 году. Крест украсила отлитая из бронзы и посеребренная фигура голубя, которая традиционно венчает главный крест собора в течение многих столетий. 24 января 2007 года позолоченный главный крест был установлен на храме.

По материалам: ИА REGNUM, РИА «Новости», Седмица.Ru

В Великом Новгороде продолжаются работы по восстановлению старинных колоколов Софийского кафедрального собора. С августа 2013 года группа специалистов по инициативе руководителя Школы звонарей Санкт-Петербургской епархии священника Павла Радина занялась изучением и восстановлением этих исторических колоколов, снятых со звонницы в 1941 году. Они вернулись на территорию Новгородского Кремля в 1954-м. И с тех пор безмолвно стояли на постаментах. Их удалось подвесить на специальные конструкции, дав возможность находиться в естественном для них положении. (видеосюжет на телеканале СОЮЗ)

Кавельмахер В.В. К истории Васильевских дверей Софии Новгородской

Праздничный ряд Софии Новгородской. Текст: Филатов В. Издательство «Аврора». - Ленинград. 1974.

Праздничный ряд Софии Новгородской | История архитектуры средних веков