... Село Кондопога расположено на берегу Чупа-губы - северо-западного залива Онежского озера. Большинство его изб обращено к озеру и проходящему вдоль берега тракту, образуя одностороннюю жилую застройку. Лежащее по другую сторону дороги низменное побережье разделяется в середине села узким и высоким скальным мысом, врезающимся в озеро. На мысу, вплотную к воде, возвышается величавый столп Успенской церкви, поднимающей свой шатер на наибольшую шатровых церквей высоту - среди всех северных 42 метра.

Вынесение сорокадвухметровой башни за пределы населенного пункта свидетельствует о планировочной целенаправленности, учете соотношения вертикали столпа и вытянутой, низкой застройки села. Это асимметричное и вместе с тем уравновешенное живописное решение отличается несомненными чертами ансамблевого мастерства, свойственного древнерусскому деревянному зодчеству.

Контраст высокой, видимой издали деревянной башни с гладью озера и длинными узкими островками на нем необычайно выразителен. Кондопожская церковь не просто «сливается» с природой: она подчиняет ее себе, и в этом высокое творческое достижение мастера, смело поставившего высотное сооружение на самой выдающейся точке местности, создавшего настоящий символ победы человеческой воли и разума. Главное качество Кондопожской церкви, делающее ее высшим достижением русской шатровой архитектуры ХVІІІ века, заключается в том, что основная архитектурная идея сооружения высотность осуществлена в нем последовательно и до конца. Зодчий повышает основной четверик, ставит на него не один, а два восьмерика, причем верхний шире нижнего; переходной формой между восьмериками служит Повал (прием, восходящий к обломам-брустверам сторожевых башен). Второй, еще более мощный повал несет на себе шатер, завершающийся спокойной по своему профилю главкой.

Сочетание разнообразных геометрических масс в едином высотном объеме, стройные пропорции придают ему живописность И легкость. Потребовались века исторического развития высотной деревянной архитектуры, чтобы возник такой величественный образ, в котором словно отразился рост страны и народа, его величие и сила.

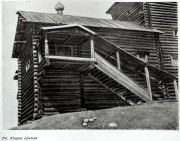

С востока к четверику церкви примыкает прямоугольный алтарь с повалом, покрытый бочкой с глаз- кой, а с запада - обширная трапезная с сенями под общей двускатной кровлей и двумя висячими крыльцами, идущими вдоль северной и южной стен трапезной. Зодчий Успенской церкви сумел подчинить главному высотному объему все остальные: он увеличивает высоту узкого прямоугольного алтаря и ставит все здание на высокий подклет, благодаря чему сруб трапезной, примыкающей к центральному четверику с запада, также приобретает более стройные, вытянутые ввысь формы.

Постановка здания на самой высокой точке мыса, близко к воде, вытекающая из главной, ведущей высотной идеи сооружения, обусловила расположение входов с востока в отличие от наиболее распространенного и канонически принятого устройства входа с запада...

Говоря о последовательности высотного решения Кондопожской церкви, нельзя пройти мимо ее роли как сооружения на оживленном водном пути. Кондопожская церковь в силу особенностей ее архитектуры явилась и своеобразным маяком, видимым с далекого расстояния. С этой ее ролью была непосредственно связана исчезнувшая в XIX Веке и восстановленная в проекте реставрации" открытая шатровая звонница на небольшом восьмерике, укрепленная в западной части двускатной кровли трапезной и обращенная непосредственно к озеру.

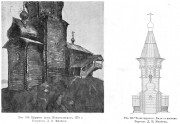

Колоколенка на Кондопожской церкви могла успешно выполнять роль дозорной вышки и позволяла производить звуковую и световую сигнализацию судам, идущим по Онежскому озеру. Подобная шатровая восьмистолпная колоколенка имелась в Никольской церкви одного из древнейших пунктов новгородской колонизации - Линдозера. Линдозерская церковь 1634 года во многих отношениях является прототипом Кондопожской, будучи построена по аналогичной композиционной схеме двух восьмериков на четверике.

Открытые верхние рундуки крылец, поставленные внизу на срубах, а вверху на кронштейнах, и двойное окно в западной стене сеней, обращенное к озеру, также подчеркивают тесную связь сооружения с водным пространством. Крыльца ведут в сени (3х8 м), которые вместе с трапезной (8х8 м) образуют пятистенный сруб. Трапезная так же, как четверик церкви и алтарь, представляет в плане квадрат. Смежная с четвериком стена - одинарная, рубленная одновременно с ним. Трапециевидная двухпольная дверь из трапезной ведет в двухсветный четверик (6,7х6,75 м), крытый подвесным (двенадцатипольным) потолком («небом») с росписью.

Пятнадцатиметровый шатер, рубленный «в реж на половину высоты и состоящий из 18 венцов, завершает объемы здания. По наружным углам его сруба, опираясь на повал, идут стропила верхней половины шатра. Рубленые шатровые грани предохранены от выпучивания бревнами-шпонками. Вся в целом комбинация четверика и восьмерика имеет свою систему внутренних ветровых раскосов в четырех плоскостях, свойственную только данной конструкции сруба с ломаным профилем стены. На всем протяжении от верха сруба шатра до «черной кровли» четверика имеется пять пар поперечных и пять пар продольных связей. Двускатная «черная кровля» предохраняет роспись «неба» от влаги в случае ее протекания через основную кровлю. Нижние края черной кровли опираются на уложенные вдоль северной и южной стены наклонные бревна-лотки, концы которых для отвода воды выводятся наружу с западной стороны.

Внутри шатра на уровне верхнего повала сохранился передвижной ворот, служивший во время постройки для подъема леса, а на самом верху, под шейкой купола, - остатки деревянного крана-рычага с блоками по концам, наподобие «журавля». Эти предшественники современных «ползучих» башенных кранов, поднимавшиеся вверх вместе со срубом, свидетельствуют о вы соком техническом мастерстве и сметке строителей, возводивших высотные Сооружения без наружных лесов.

Интерьер собственно церкви занимает примерно лишь одну шестую часть общего объема здания. Здесь уместно несколько подробнее остановиться на отношении внутреннего пространства культовых деревянных сооружений к их общему объему.

Мы видели, что и в Преображенской церкви Кижей, и в Кемском соборе, и в подавляющем большинстве других памятников монументального деревянного зодчества высота интерьера незначительна по сравнению с общей высотой здания. Почти все исследователи деревянного зодчества, принимая целиком его высокие художественные достоинства, пытаются либо обойти «несоответствие» внутреннего пространства общему объему, либо как-то оправдать его «объективными» причинами. Главным мотивом оправданий служит, как правило, «суровость климата и сложность отопления зимой», вынуждавшие зодчих делать небольшие внутренние помещения в церквах.

Эта точка зрения, высказанная М. Красовским, который объяснял незначительную высоту интерьеров деревянных церквей «желанием сэкономить тепло, которое уходило бы в открытый шатер», повторяется до сих пор большинством авторов трудов о деревянном зодчестве.

Наши наблюдения показывают, что закономерность построения художественного образа не объясняется только чисто функциональными, конструктивными или климатическими соображениями, и определяющим здесь является момент идеологический, духовный.

Реализм в общественной монументальной архитектуре определяется прежде всего тем, как полно данное сооружение выражает передовые, прогрессивные идеи своего времени. Именно этот подлинный реализм и проявляется в сооружениях деревянной шатровой архитектуры. Создание величавого и торжественного памятника, посвященного великим событиям, было основной целью авторов этой архитектуры, главным было ее идеологическое, образное воздействие; в силу этого интерьеру отводилась подчиненная роль.

Несостоятельность теории «о сбережении тепла» особенно наглядно обнаруживается на примере Кондопожской церкви, которая ввиду наиболее оживленной деятельности погоста лишь в период навигации по Онежскому озеру строилась как летняя, «холодная» и соответственно этому решались ее конструктивные эле менты: холодные однорядные полы и потолки из досок «в разбежку» и без засыпки; рубка венцов в обло, без конопатки, с пазами в нижней части бревен. Этот пример показывает, что климатические условия мало влияли на устройство внутреннего перекрытия в шатровых храмах.

Убранство трапезной отличается сдержанностью и простотой. Вдоль северной, южной и половины западной стены ее расположены скамьи, «опушенные» резным тесом. Потолок опирается на два резных столба с фигурными кронштейнами. Идея подпоры с предельной силой выражена в этих массивных, с витыми жгутами- перехватами и выпуклыми «дыньками» столбах, с простертыми вверх, словно руки, кронштейнами.

Композиция подпор Кондопожской церкви, напоминающая человеческую фигуру с поднятыми вверх руками, имеет массовое распространение по всему Северу в народных вышивках. Этот мотив развивался с глубокой древности. Он встречается на предметах, находимых при раскопках южных дохристианских славянских поселений. Изображение женщины-богини с поднятыми руками и двумя всадниками по сторонам встречаются также в дакийских бронзовых иконках II-ІІІ веков. Эти изображения, особенно те, где человеческие фигурки помещены внутри храма, позволяют установить их несомненную генетическую связь с языческим славянским культом богини Берегини - защитницы людей и зверей.

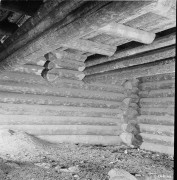

Успенская церковь, один из лучших памятников русского деревянного зодчества, дошла до нашего времени необшитой. Это обстоятельство, которому мы обязаны сохранением многих, чрезвычайно важных де талей и узлов, позволяет более глубоко проследить проблему, затронутую нами при анализе Кижского ансамбля: проблему единства художественного и конструктивного начала в деревянном зодчестве и вопросы его эстетики. В первую очередь это касается самого объемного решения памятника.

Нет сомнения, что схема двух восьмериков на четверике преследовала, прежде всего, эстетические, художественно выразительные цели, значительно обогащая общий силуэт шатровой башни, который мог стать однообразным, особенно при большой высоте столпа.

Наличие развитых нижних объемов требовало от зодчего ХVІІІ века создания таких форм высотной части здания, которые не казались бы чрезмерно легкими и сухими по сравнению с разнообразными массами трапезной, подклета, алтаря и крылец. Вместе с тем по мере увеличения высоты столпа, к чему так стремились строители, увеличивалась также общая площадь боковых граней сруба, подверженных воздействию влаги. Задача их предохранения становится первостепенной. Поэтому последовательное расширение восьмериков кверху было тем более правильным решением, что оно давало возможность значительно увеличить вынос верхней кровли.

Этому увеличению выноса способствует как расширение восьмериков, так и сам прием верхнего повала. Но этого зодчему кажется недостаточным, и для создания еще большего выноса кровли на выпуски верхних бревен повала кладется массивная доска сечением 30х8 см, на которую и опираются шатровые полицы.

Наличие кровель в местах перехода одних архитектурных форм в другие (восьмерика в шатер и четверика в восьмерик), помимо обеспечения сохранности, создает ясное горизонтальное членение высотного объема. Этому членению способствует и помещенная над средним повалом характернейшая для прионежской школы форма - фронтонный пояс из резных досок. Обычно его считают чисто декоративной формой, но он как по своему происхождению, так и по назначению тесно связан с задачами сохранения здания. Происхождение этой формы лежит в народной деревянной архитектуре с ее двускатными кровлями и стремлением к остроконечным завершениям. Эти мотивы деревянной архитектуры были увековечены в остроконечных декоративных деталях фронтонного типа церкви Вознесения в Коломенском, церкви Иоанна Предтечи в Дьякове и соборе Василия Блаженного.

Вместе с тем и деревянная архитектура продолжала широко применять свой исконный мотив. Сохранилось изображение деревянной шатровой церкви начала ХVІІ века, каждая грань восьмерика которой оканчивается двускатным покрытием.

До нашего времени дошла Никольская церковь с. Согинцы Подпорожского района Ленинградской области (1696 год), где повал нижнего восьмерика покрыт не полицей, а кольцом двускатных фронтончиков с сильно выступающими отливами для стока воды. Здесь четко выявляется конструктивный смысл этой формы, превратившейся вместе с тем и в декоративную: каждая грань восьмерика завершается уже не од ним, а двумя фронтончиками, что создает оживленный орнаментальный рисунок. В прототипе Кондопоги - в Линдозерской церкви - фронтонный пояс размещен под полицами четверика.

Зодчий Кондопожской церкам поместил фонтонный пояс над верхним повалом, т. е. в месте возможного замедления стока воды по срубу. В этой постановке фронтонов над промежуточным повалом и заключается его основное практическое назначение как конструктивного элемента, предохраняющего наиболее опасные для загнивания участки сруба.

Не исключено наличие второго нижнего фронтонного пояса, на что указывают сохранившиеся штрабы. Фронтончики этого второго пояса объединяли четыре полицы четверика, создавая тем самым еще одно горизонтальное членение и еще один дополнительный водослив над повалом. Родственный по духу прием мы наблюдали в Преображенской церкви Кижей, где полицы боковых прирубов объединялись промежуточными накладными кокошниками.

Таким образом, применение фронтонного пояса на Кондопожской церкви, как элемента продуманной системы водоотвода, создавало нарядное декоративное решение вceгo центрального высотного объема. Следует отметить, что сам прием промежуточного повала и фронтонного пояса над ним, распространенный на культовых деревянных зданиях в районах с преобладающим карельским населением, позволяет связать эту форму с национальными особенностями карельского искусства.

Наряду с отводом влаги предусмотрены также меры, способствующие ее скорейшему испарению. В частях кровель, где влага задерживается, стекая с поверхностей, зодчий помещает резьбу, которая вносит не только декоративно-художественный элемент, но и в значительной степени способствует сохранности этих мест постоянного скопления влаги, увеличивая общую поверхность испарения. Именно поэтому, как мы указывали при анализе Кижского погоста, почти весь декор сосредоточен на кровле.

Выработанный веками тип лемехового покрытия криволинейных поверхностей оказывается исключительно целесообразным. Площадь испарения с богато профилированной поверхности лемехового покрытия значительно увеличивается по срав нению с гладкой. Таким же полезным в смысле испарения является удлинение контура фигурных копьевидных полиц, шатрового «воротника», ажурный рисунок причелин и полотенец с наибольшим количеством резьбы по их нижним концам. При этом, безусловно, не следует забывать о ведущем художественном назначении всей системы декора.

Особенности Успенской церкви позволяют полностью вскрыть высшие художественные достижения деревянного зодчества, создавшего законченную эстетическую систему, в которой при создании архитектурного образа учитываются все выразительные фактурные возможности различно обработанного материала. Один из приемов выразительности изобразительного искусства - контраст - стоит здесь на высокой степени совершенства. Он блестяще использован зодчим в объемном решении; умелое комбинирование различных геометрических форм создает впечатление живописности. Пирамида шатра и прямоугольник трапезной, криволинейный контур бочечного покрытия и строгие линии прирубов, легкое висячее крыльцо и могучий сруб четверика, - при каждом новом восприятии памятника открываются все новые и новые сочетания форм, объемов и силуэтов.

Так же плодотворно применен прием контраста в системе декора. Главной «темой» фактурного решения служит сама бревенчатая поверхность сруба, богатая оттенками и полутонами, на которой играют рефлексы и тени. Скупой декор - фигурные полицы, причелины, лемех, резные столбы крылец вносят оживление в общую строгость всего сооружения. Применение декора в местах сопряжения различных объемов не нарушает тектонической ясности сооружения, его основной идеи величественности и одновременно подчеркивает роль самого декора.

Простая гладкая поверхность оконного и дверного косяка на большой поверхности бревенчатой стены уже по себе. выразительна сама. Скромный резной контур полицы «держит» десятиметровую плоскость алтарной стены, а легкий фронтонный пояс - весь центральный высотный объем. Оконные и дверные проемы, их пропорции и постановка на срубе играют большую роль в общей системе декора. Правильно найденное соотношение оконного проема с плоскостью стены приводит к своеобразным и выразительным архитектурным решениям. Так, большая плоскость западного фасада сруба трапезной, выходящая на озеро, композиционно организуется всего лишь одним парным окном, подчеркивающим центричность западного фасада и объединяющим открытые рундуки обоих крылец.

Выразительна также треугольная композиция окон: двух одинарных внизу и одного парного сверху на северном и южном фасадах четверика, а также постановка маленького окна на алтарном прирубе с восточной стороны.

Косящатое окно, выработанное деревянным зодчеством, представлено в Успенской церкви своими типичными образцами. Его приближающиеся к квадрату очертания словно передают то напряжение, которое широкую передается на верхнюю, замковую, более доску. Анализ работы конструкций косящатого окна показывает, что она гибко реагирует на осадку стены при помощи углового косого среза «в ус» и тем самым позволяет избегать образования щелей между бревнами сруба, что имеет место в более поздних конструкциях оконных и дверных проемов, где косяки скреплены «вполдерева». В этих же целях конструктивной устойчивости сруба два окна четверика поставлены на разной высоте, чтобы не нарушать прочности целого участка стены большим числом разрезаемых бревен.

Вопрос о роли цвета в деревянном зодчестве и, в частности, цветовое решение Кондопожской церкви также весьма интересны. В литературе указывалось, что Успенская церковь была ярко раскрашена: шатер был желтый, бочка алтаря зеленая и подзоры красные. Это утверждение верно лишь отчасти: бочка и подзоры были в ней покрашены, но только в ХІХ веке, причем краска на была одна - мумия, т. е. ближе к коричневой, чем к красной. В отношении же покраски шатра исследованием на месте во время реставрационных работ 1948 года установлено, что его цвет объясняется многолетним желтым мхом, покрывающим шатер.

Для церквей эпохи расцвета деревянного зодчества характерно отсутствие декоративной окраски внешних архитектурных форм, как и внутри стен, внутренних поверхностей потолков, пола и всех остальных архитектурных элементов интерьера, за исключением «неба» и тябл иконостаса. Все раскраски как поверхностей стен, так и архитектурных деталей - внутренних и наружных, резных столбов, главок, причелин, оконных наличников, подзоров и пр. являются позднейшими наслоениями, главным образом, второй половины XIX века.

К категории этих же наслоений относится железное покрытие шатровой главки Кондопожской церкви, ее шейки, тесовая гвоздевая кровля трапезной, с устройством которой были уничтожены «потоки» и «курицы», позднейший иконостас в трапезной, вызвавший удаление скамей вдоль восточной ее стены, современная форма деталей крылец, оконные шестипольные переплеты, «подновление» старых икон.

Успенская церковь избежала самого разрушительного наслоения тесовой обшивки, и не случайно, а потому, что технические трудности и большие затраты, связанные с устройством обшивки, не позволили ее осуществить.

Конструктивные особенности Кондопожского столпа - его большая высота, промежуточные повалы и, следовательно, отсутствие промежуточных опор для подмостей (которые имелись, например, в Преображенской церкви Кижского погоста) вызывали необходимость устройства лесов от земли доверху, что оказалось, очевидно, не под силу инициаторам тесовой обшивки.

В непосредственной близости от старого храма в 80-х годах ХІХ века был сооружен пятикупольный храм, явно повторяющий некоторые черты «высочайше утвержденных» Тоновских проектов. Это сооружение нагляднейший пример убогости идейного содержания официальной охранительской культуры, содержания, сведенного только к религиозной функции как средству идеологического угнетения народа. Именно это сооружение середины XIX века является церковью в полном и исчерпывающем значении этого слова, т. е. целиком ограничивается тем качеством, которое сведено к минимуму в Успенской церкви, являющейся прежде вceгo величественным памятником, воплотившим высокое гражданственное и подлинно народное содержание, как и большинство других шатровых храмов на Севере.

В 1948 году по инициативе Управления по делам архитектуры при Совете Министров Карело-Финской ССР было проведено капитальное укрепление и реставрация Кондопожского памятника. В числе этих работ были восстановлены оба висячих крыльца, кровля трапезной и алтаря с главками, главка шатра, большая часть фронтонного пояса, резные скамьи в четверике, оконные наличники и ряд других частей и деталей здания. На очереди осуществление заключительного этапа реставрационных работ - восстановление звонницы над входом. Эти работы воссоздадут облик замечательного памятника, завершающего многовековый путь становления того ведущего образа русской архитектуры, у истоков которого стоит древняя сторожевая шатровая башня.

Источник: Ополовников А.В. Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. Ополовников А.В. 1955 г.

Скачать книгу: Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. Ополовников А.В. 1955 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству | Totalarch

7 ноября 2011

7 ноября 2011

24 июня 2016

24 июня 2016

26 августа 2024

26 августа 2024

14 октября 2024

14 октября 2024

10 декабря 2024

10 декабря 2024

17 февраля 2025

17 февраля 2025

27 мая 2025

27 мая 2025

23 июня 2025

23 июня 2025

22 октября 2025

22 октября 2025

Комментарии и обсуждение

Успенская церковь построена в 1774 г. и является одним из лучших образцов деревянного зодчества. Службы проводятся редко, обычно работает как музей.

Во времена хрущевского правления, в Карелии, с лёгкой руки местного руководства, чуть было целенаправленно не превратили в дрова сотню с лишним деревянных памятников архитектуры: был составлен черный список из 116 церквей и часовен, готовящихся к сносу, и лишь оперативное и энергичное вмешательство просвещенной интеллигенции всей страны, в число которых вошли К. Паустовский, К. Чуковский, Л. Леонов, Д. Балашов, предотвратило трагедию. Кондопожскую церковь в этот список включить не рискнули – очень уж на виду – решили пойти другим путём.

В 1923 году, в двух километрах от тогда еще села Кондопога и Успенской церкви, по специальному постановлению Совета Труда и Обороны Совнаркома РСФСР от 26 апреля 1921 года, подписанному В.И. Лениным, началось строительство бумажной фабрики. Население Кондопоги стало сначала строителями, а затем, с 1929 года, и работниками будущего промышленного монстра Карелии. В войну фабрику сровняли с землей, но в сталинское время это никого не останавливало - уже к 1951 году по выпуску газетной бумаги фабрика вышла на довоенный уровень, а с 1959 года пошёл процесс её превращения в промышленного гиганта всесоюзного масштаба. В 1965 году Кондопожскому целлюлозно-бумажному комбинату, гордости Карелии, стало тесновато за своим забором, и было решено, в целях расширения территории завода…перенести в другое место Успенскую церковь, которая, судя по всему, для авторов этой идеи (деятелей из Ленпромстройпроекта) гордостью Карелии не являлась.

Знатоки-ученые вновь забили тревогу, отзвуки регионального скандала докатились аж до Москвы, вмешался Минкульт, в котором, судя по результату, сидели адекватные люди. Официальный вердикт был следующим: “Уникальный памятник народного деревянного зодчества необходимо сохранить на том месте, где он был построен, поскольку окружающий природный ландшафт является его неотъемлемой частью. Министерство Культуры РСФСР просит Вас ориентировать проектировщиков на такое решение генплана расширения Кондопожского бумажного комбината, при котором Успенская церковь в Кондопоге сохранялась бы на месте”.

В 2015 году была проведена экспертиза технического состояния Кондопожской Успенской церкви. Заключение оказалось безрадостным: “Весь сруб церкви имеет наклон на север и деформации по продольной оси. Самая проблемная часть – это шатер. Основание шатра находится в тяжелом аварийном состоянии, просадка восьмерика относительно внутренних каркасных конструкций составила около 20 сантиметров. По наблюдениям 2012 г., шатер просто «висел» в воздухе, затем, видимо, произошло перераспределение нагрузок, и он опять «зацепился» за сруб. Успенская церковь имеет очень неравномерные и относительно небольшие повреждения сруба (не более 25% по оценке, произведенной без установки строительных лесов). Первоочередная задача сейчас – это разобрать шатер, поставить леса, сделать полное обследование бревен сруба и после этого принять окончательное решение о методе реставрации”.

Судя по тому, что на 15 июля 2018 года никаких лесов вокруг церкви не наблюдалось, а шатер стоял на своём месте – дело с мертвой точки не сдвинулось. Основных причин две, как и во всей нашей реставрационной сфере: дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие средств. Причем если специалистов найти можно, созвав профессионалов из ЦНРПМ, “Спецпроектреставрации”, тех же Кижей (там есть своя высококлассная плотницкая артель), петрозаводского “Лада”, то средства (а речь, скорей всего, будет идти об астрономической сумме) найти значительно сложнее. По мнению экспертов, наученных горьким опытом Кижей, главными условиями, необходимыми для запуска успешного реставрационного проекта, является непрерывность его финансирования на протяжении всего периода работ, а также осуществление всего объема работ одним подрядчиком.

Церковь утрачена. 10 августа 2018 года в Республики Карелия сгорел символ города Кондопога - церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века. Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь Успения Пресвятой Богородицы считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе.

Древняя постройка вспыхнула ранним утром. О пожаре сообщили местные жители. К месту ЧП тут же съехались сотрудники МЧС. Но деревянный храм выгорел за считанные минуты.

https://www.stav.kp.ru/daily/26867.7/3909259/