Один из первых русских шедевров итальянского зодчего Антонио Ринальди был возведен в Ямбурге (нынешнем Кингисеппе) 243 года назад по указу императрицы Екатерины II. Государыня посвятила его своей небесной покровительнице и лично приняла участие в церемонии освящении. Приступая к созданию Екатерининского собора в Ямбурге, Антонио Ринальди уже имел опыт храмового строительства. Еще до приезда в Россию, в родной Италии он участвовал в возведении католического собора в городе Пезаро и монастыря св. Августина в Риме. Одним из первых православных соборов, созданных по его проекту, стал храм Воскресения Христова в Почепе. Здесь архитектор решил композицию храма, встроив в массив здания многоярусную колокольню. Удачно найденный прием он в дальнейшем широко использовал. Мы можем видеть его в проектах петербургских соборов – 3-его Исаакиевского, Вознесенского и Князь-Владимирского, – а также в архитектурном решении Екатерининского собора в Ямбурге.

За время строительства (1764-1780 гг.) первоначальный проект Екатерининского собора претерпел значительные изменения. В 1773 году возведенный в соответствии с архитектурным замыслом храм был представлен императрице. По решению Екатерины II собор подвергся перестройке. Тогда и появилась характерная для творчества Ринальди трехъярусная колокольня, увенчанная главкой, напоминающей крупную балясину. Такого рода ринальдиевские шпили, в которых по-разному разрабатывался мотив балясины, можно встретить во всех его проектах культовых сооружений.

Вторым существенным изменением в облике храма стало пятиглавие. Четыре основания под малые барабаны были вписаны в уже существующий план здания, который имел форму равностороннего (греческого) креста. Барабаны завершались главками, увенчанными крестами. Кресты Екатерининского собора представляют особый интерес, поскольку выполнены по рисункам самого Ринальди. Их детальное описание представил в своем исследовании искусствовед А. Белобородов: «в массивном вызолоченном подкрестном шаре утвержден четырехконечный общехристианский (униатский) крест с сиянием в перекрестии. Такой же рисунок и пропорции имеют кресты Воскресенского собора в Почепе, созданного по проекту Ринальди».

Внесенные в план коррективы дополнили архитектурную музыку храма новыми аккордами. Впрочем, сама эпоха способствовала развитию новаторских идей. Собор Святой Екатерины создавался в условиях смены архитектурного стиля. В 1760-х гг. благодаря французскому влиянию в России стал популярен так называемый «греческий вкус» (известен сегодня как ранний классицизм). Пышное барокко с его прихотливыми орнаментами уступило место строгой гармонии пропорций нового стиля. Источником вдохновения для художников и архитекторов того времени являлось искусство античного мира и эпохи итальянского Возрождения. Однако пристальное изучение классического наследия не означало буквального следования всем его канонам. Такой подход наиболее ярко выразил один из архитекторов того времени Валлен Деламот в словах «не все античное – закон, надо делать как лучше».

Антонио Ринальди, работая на стыке двух архитектурных стилей, умело сочетал в своих произведениях элементы барокко с новой эстетикой классицизма, идеал которого состоял в «благородной простоте и спокойном величии». Екатерининский собор – один из немногих сохранившихся памятников этого переходного периода. Доминирующим стилем в облике храма выступил классицизм. Он проявился в уравновешенности симметричной композиции, строгом ритме ордерных элементов, уплощенности фасадов и сдержанности убранства. В этом отразились господствовавшие в обществе философские идеи просветительства. Рационализм просочился во все сферы деятельности человека, в том числе, искусство. «Рационализм как стремление к ясности, понятности, логичности архитектурного образа, – отмечает М.А. Ильин в статье “Некоторые особенности переломного периода между барокко и классицизмом в русской архитектуре”, – стал основным фактором формообразования нового стиля. Его принципы требовали особо стройной, логически цельной художественной концепции».

Однако отказ от барокко проходил постепенно. Поэтому, не смотря на господствовавшее положение новых архитектурных веяний, барокко продолжало оказывать влияние на декор здания. Богато украшенный лепкой собор Святой Екатерины заключал в себе разнообразие форм барочного стиля. Гирлянды растительного орнамента, алебастровые вазы, барельефные головки поющих херувимов, пилястры коринфского ордера, изящные волюты и другие элементы декора украшали собор, придавая ему особую торжественность.

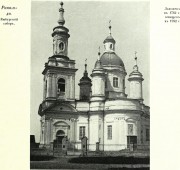

Выразительный силуэт и гармоничные пропорции собора как и прежде являются одной из важнейших градообразующих доминант, раскрывая нам удивительное чувство Ринальди и при выборе места для постройки, и определения масштаба здания. Следует отметить, что Ринальди следовал традиционному для русского зодчества подходу — постановке церковных зданий на высоком берегу реки или озера.

В композициях церквей, спроектированных Ринальди, особая роль отводилась колокольням. Излюбленным типом колокольни была трехъярусная башня с небольшой главкой, органически увязанная с основным объемом здания. Такой прием Ринальди использовал в Исаакиевском и Князь-Владимирском соборах в Петербурге и Ямбургском соборе. Во всех этих сооружениях колокольни своим ступенчатым силуэтом придавали особую ритмичность объемно-пространственной композиции. Изящество храма подчеркивало и выбранное цветовое решение. Стены имели жемчужно-серый цвет, а пилястры, тяги, скульптурный декор и вазы – белый. Комбинирование этих двух цветов придало восприятию собора дополнительный объем. Кровля и карнизы окон были выкрашены «черленью» (краской кирпично-красного цвета), а главки и шпиль колокольни – «ярью венецианской» (масляной краской синевато-зеленоватого цвета с оттенком окислившейся меди).

Палитра стен в интерьере Екатерининского собора была решена в двух цветах. Выбеленный изнутри храм украшали декоративные элементы, выполненные из искусственного мрамора серо-розового цвета. «Во многих сооружениях Ринальди цвет и структура натурального или искусственного камня являлись главной составляющей декоративного убранства, – поясняет искусствовед А. Белобородов. – Зодчий чувствовал красоту мрамора особенно тонко и виртуозно использовал ее в отделке многих светских и церковных сооружений». Однако лепной декор интерьера был достаточно скуп. Это говорит о возраставшем увлечении архитектора классицистическими тенденциями. В целом же, интерьер Екатерининского собора был решен идентично с архитектурой фасадов. Этот декоративный прием создал единство восприятия художественного образа всего храма.

Дальнейшая история собора показывает, что интерьер храма не раз претерпевал изменения. Неоднократно перекрашивались стены собора, меняя свой цвет. А в конце XIX – начале ХХ вв. купол и стены Екатерининского собора украсили фрески: девятнадцать живописных изображений в стиле Гюстава Доре. Притвор также получил живописное оформление, центральная часть которого была посвящена Святой великомученице Екатерине. Все иконы принадлежат кисти Г. И. Козлова — живописца и профессора Императорской академии художеств. В 1882 г. над обновлением образов во время реставрации работал художник П. П. Кох.

Внешнее убранство храма со временем сильно обветшало. Пышный барочный декор был практически полностью утрачен в XIX веке. Тогда же на собор обрушилась настоящая беда: на внутренней части колокольни и двух западных барабанах образовалось множество трещин. Причина их возникновения, вероятно, была связана с действием грунтовых вод. Чтобы уберечь собор от дальнейшего разрушения, архитектор П.П. Трифанов предложил скрепить трещины на стенах колокольни специальными железными скобами, а западные барабаны связать металлическими обручами. Исполнение сложных технических работ стало возможным благодаря личной помощи князя В.В. Оболенского. Благодаря ему удалось найти необходимую для ремонта сумму. Конструкция П.П. Трифанова оказалась надежной. Уже более ста лет она фиксирует от разрушения два малых барабана храма.

В начале ХХ века в среде творческой интеллигенции наблюдался всплеск интереса к отечественным памятникам старинной архитектуры. Императорская археологическая комиссия признала ямбургский собор «высокохудожественным памятником старины». В 1911 году был учрежден комитет по реставрации Екатерининского собора. Однако, как отмечает А. Белобородов, «главная задача комитета… оказалась не выполненной. Воссоздание утраченного великолепия собора было сведено к мероприятиям по консервации проблемных участков здания. В 1913 году от реставрационных работ отвлекли общеимперские мероприятия по празднованию 300-летия Дома Романовых, а в 1914 году началась Первая мировая война. Ветхое состояние Екатерининского собора еще более усугублялось, так-как заниматься храмом было некому.

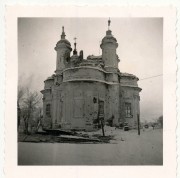

После октября 1917 г. наступили сложные времена для всех религиозных конфессий. Пройдёт некоторое время, и собор Св. Екатерины претерпит надругательства со стороны безбожной власти, разделит скорбную участь многих святынь нашей страны. Так, в начале 1930-х гг. над ямбургской святыней начнут сгущаться чёрные тучи... Огромный храм очень уж мозолил глаза безбожной большевистской власти. Пройдёт год-другой и Екатерининский собор будет закрыт в связи с постановлением Президиума Ленсовета от 2 декабря 1931 года, основательно разграблен и позже перепрофилирован. Проведено внутреннее переустройство здания под физкультурный зал и клуб 12-го Туркестанского полка. Позже в нём, во второй половине 1930-х гг., разместился склад воинской части. В годы Великой Отечественной войны здание собора сильно пострадало от обстрелов и бомбежки: был разрушен купол, наполовину снесена снарядом колокольня, почти полностью уничтожен декор стен. Средств и сил на реставрацию Екатерининского собора в Кингисеппе у страны, победившей фашизм, тогда не было.

На страницах книг о современной истории собора, можно найти подробности драматической истории битвы за спасение собора, после войны долгое время остававшегося в руинах. У планов по восстановлению уникального памятника церковной старины были и влиятельные противники. Председатель Кингисеппского райисполкома Василий Смирнов предлагал снести руины, а битым кирпичом засыпать расположенную рядом низину.

23 января 1960 года городской исполком приказал «ускорить решение вопроса о сносе или реставрации разрушенного собора в г. Кингисеппе». Через месяц судьба Екатерининского собора обсуждалась уже на заседании исполкома райсовета, который постановил: «Рассмотрев ходатайство исполкома городского Совета депутатов трудящихся о сносе разрушенного собора в г. Кингисеппе, который не представляет ценности для государства, исполком райсовета решает: просить исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся разрешить снести разрушенный собор или переоборудовать его под здание народного историко-краеведческого музея».

Из двух вариантов местные власти склонялись к первому. Ряды общественников, не согласных со сносом собора, возглавил краевед фронтовик Дмитрий Смольский. Несмотря на давление со стороны райкома партии, он собрал 80 подписей под письмом в защиту собора и отправил его министру культуры СССР Н. А. Михайлову. «Кто вам разрешил писать?» - гневно обрушились на Смольского в райкоме партии. Тем временем в Москве запретили разрушать собор, но, пока не пришел ответ, Смольский с товарищами сторожил уже подготовленные к взрыву руины храма.

Так собор был спасен. 25 марта 1960 года Леноблисполком вынес предписание, в котором собор признавался памятником; производить в нем какие-либо переделки, а тем более сносить категорически запрещалось.

С 1965 по 1978 гг. проводилась реставрация собора по проекту ленинградского архитектора В. М. Тихомирова. В работе по восстановлению здания принимали участие наряду с мастерами - ленинградцами и кингисеппские строители - специалисты.

В конце 1970-х гг. взорам кингисепцев предстает величественный пятиглавый собор с 3-х ярусной колокольней (высота собора - 45 метров!). В плане он представлял равносторонний крест с закругленными концами в форме четырехлистника. В церкви было 3 входа, 9 дверей, 8 прямоугольных окон в барабане и 8 овальных в фонаре. Стены здания украшены колоннами, барельефами в виде головок ангелов.

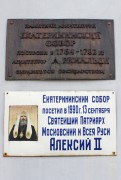

С октября 1979 года по май 1990 года в соборе размещалась экспозиция «Старый Ямбург» Кингисеппского историко-краеведческого музея. Летом 1990 года собор передан Русской Православной церкви. Екатерининский собор вновь стал действующим. 3 июня 1990 года, в день Святой Троицы Живоначальной, в соборе Св. Екатерины состоялось первое после восстановления богослужение. В том же году (13 сентября) собор посетил патриарх Алексий II.

17 февраля 2008 года, после очередных реставрационных работ, прошло освящение собора митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. За время реставрации было обновлено внутренне убранство храма, заново выполнен иконостас и храмовая икона св. великомученицы Екатерины в полный рост. Летом 2004 г. фасады Екатерининского собора обрели исторические цвета. В нынешнем облике собора отсутствуют важные декоративные лепные детали: гирлянды, кронштейны, изящные волюты между окнами центрального барабана и 32 алебастровые вазы, которые прежде декорировали купола и ярусы колокольни. Декор был утрачен в XIX веке и не восстановлен в процессе реставрационных работ 1965—1978 гг.

21 апреля 2013 г. состоялось освящение новых колоколов и подъем их на колокольню. Всего - 9 колоколов, отлитые на средства благотворителей. Самый большой из них весит 1300 кг. Колокола отлиты из бронзы на Воронежском колокололитейном заводе и доставлены в Кингисепп благодаря благотворителей и меценатов. Вновь леса на фасады одели в конце 2010‑х гг. Было решено восстановить исторический колер. Если прежде стены имели основной цвет серый с белым декором, то отныне им придали голубоватый оттенок. Цвет металлических элементов остался прежним: купола — зеленые, отливы окон и многочисленные крыши разных объемов здания — красные. Реставрация Екатерининского собора в Кингисеппе была завершена в июне 2023 г. Специалисты вернули все исторические детали - лики ангелов и цветочные орнаменты, и первоначальный цвет, восстановили окна и двери, установили гранитную лестницу и отремонтировали кровлю, на купол храма установили золотой крест, полностью преобразив главный православный храм города.

С сайта: https://sobor47.ru/main-page/Кингисепп.Гатчинская епархия.Ямбургское благочиние/Собор святой великомученицы Екатерины/Архитектура и интерьер и из книги: Гоголицын Ю.М., Гоголицына Т.М. "Памятники архитектуры Ленинградской области". - Ленинград:"Строиздат",1987. С. 54-55

Комментарии и обсуждение

Екатерининский собор построен в 1782 г. архитектором Ринальди. В то время Ям (Ямбург, сейчас - Кингисепп) был крепостью с приличным гарнизоном. По иронии судьбы, через пару лет после постройки собора крепость была упразднена указом Екатерины II, и город пришел в упадок. Собор же, к счастью, пережил и тот, и последующие сложные периоды истории.