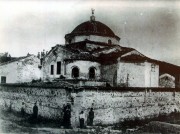

Изник. Монастырь Иакинфа. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

- Престолы:

- Успения Пресвятой Богородицы

- Год постройки:

- Дата постройки неизвестна.

- Год утраты:

- 1922 (Разрушена)

- Адрес:

- Турция, провинция Бурса, город Изник

- Координаты:

- 40.42639, 29.72444

На территории Монастыря Иакинфа

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Церковь Успения Пресв. Богородицы в Никее относилась к типу крестово-купольных храмов в узком значении этого термина, предлагаемом Р. Краутхаймером. В ее основе лежал кубический объем, перекрытый куполом, к-рый опирался на массивные квадратные в плане опоры, стоящие в углах объема. Рукава креста были перекрыты равными по глубине цилиндрическими сводами. Переход к куполу, заключенному снаружи в граненый барабан и освещенному 4 окнами, осуществлялся через паруса. С востока к основному объему примыкала апсида (полуциркульная внутри, граненая снаружи) с вимой.

Неширокий проход в зап. стене вел в нартекс, перекрытый крестовыми сводами. Последний входил в состав 3-стороннего обхода храма, боковые части к-рого были перекрыты цилиндрическими сводами и открывались в храм 3-пролетными аркадами на прямоугольных столбах. Верхний ярус обхода занимали хоры, также открывавшиеся в храм широкими аркадами. Угловые компартименты обхода были пространственно выделены и имели купольные перекрытия, восточные были снабжены апсидами. Архитектура Успенской ц. напоминает архитектуру храма Св. Софии в Фессалонике (между 780 и 787) и к-польских Календерхане-джами. Они отличаются от традиционно называемых крестово-купольными храмов типа «вписанного креста» (в т. ч. храмов «на 4 колоннах») тем, что подкупольный крест выявлен не только на уровне сводов, но и в плане.

Ранее храмы этого типа рассматривались в перспективе «сложения» крестово-купольного храма из купольной базилики, но в наст. время более убедительной представляется гипотеза об одновременном существовании разных типов храмов уже в VI в. Успенская ц. была построена до 726 г.; с началом иконоборчества образ Богоматери в апсиде церкви был заменен крестом; строительная техника (тонкий кирпич в сочетании с толстыми слоями раствора, тонкая мраморная резьба) позволяет отнести ее возведение «к счастливым строительным временам, может быть даже к кон. VI в.», но скорее к кон. VII в. После землетрясения 1065 г. были перестроены нартекс и основание купола, разобраны боковые галереи, пристроен экзонартекс. Существовавший до нач. ХХ в. купол относился к 1807 г. Сохранились нижние части стен и столбов.

Созданные в разные периоды (VII, VIII и XI вв.) мозаики ц. Успения Пресв. Богородицы дают представление о художественно-стилистических процессах в ранне- и средневизант. искусстве.

До нач. 20-х гг. XX в. в кафоликоне И. м. сохранялись мозаики в апсиде, на сводах вимы, на зап. гранях предалтарных столпов и в нартексе (свод с парусами над центральным входом в кафоликон; мозаика над входом в юж. неф погибла к кон. XIX в.). К самому раннему периоду декорации И. м. относятся мозаики алтарной части - на своде вимы и в конхе апсиды. Из-за разрушения храма источниками для их изучения, в т. ч. анализа стиля, являются зарисовка 1834 г. мозаики в нартексе с образом Богоматери с Младенцем на руках и предстоящими, фотографии 1898 г., сделанные Ф. И. Успенским, фотографии и подробные описания Ф. И. Шмита, акварели (по фотографиям) худож. Н. К. Клюге, сделанные в 1912 г. для Рус. археологического ин-та в К-поле. Отсутствие др. мозаичных ансамблей VII-VIII вв. затрудняет стилистический анализ мозаик.

На своде вимы в центре, возможно сразу после строительства церкви, была изображена Этимасия с лежащим на ней закрытым Евангелием, с расположенным за престолом крестом, возвышающимся над кодексом, и с парящим в виде голубя Св. Духом с крещатым нимбом. Тогда же, по одной из гипотез, по сторонам Этимасии на подъемах свода были помещены небесные силы в облике ангелов, одетых в хитоны и далматики, с красными лорами, с лабарумами (надписанным текстом «Трисвятого») и державами в руках. Между сводом вимы и конхой апсиды помещена ктиторская надпись с монограммами основателя мон-ря мон. Иакинфа: «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни» (Пс 92. 5). Ниже уровня ног ангелов располагалась надпись: «ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΤΩΣΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΝΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ Θ[ΕΟΥ]» («И да поклонятся Ему все Ангелы Божии» - Евр 1. 6). В верхней части конхи был изображен сегмент неба, выложенного концентрическими полукружиями, из к-рого исходят 3 луча. Согласно П. Андервуду и В. Н. Лазареву, первоначально в апсиде была представлена фигура Богородицы с Младенцем и средний луч спускался на Ее главу. Только так может быть объяснено использование в надписи, дугой проходящей через лучи, текста: «ΕΓ ΓΑΣΤΡΟΣ ΠΡΟ ΕΩΣΘΟΡΟΥ ΕΓΕΓΕΝΗΚΑ ΣΕ» («Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое» - Пс 109. 3). Иконографическая программа апсиды храма уникальна: образы небесных сил по сторонам Этимасии, символизирующей Господа, сопоставлены с образом Богородицы с Младенцем в апсиде.

В период иконоборчества, видимо ок. 730, в декорации апсиды были произведены существенные изменения - образ Богородицы с Младенцем был заменен характерным для искусства периода иконоборчества мозаичным изображением креста (напр., крест в апсиде ц. Св. Ирины в К-поле, ок. 40-х гг. VIII в.). По мнению Андервуда (к-рый в подтверждение своей т. зр. приводил в пример линии швов правки, видные по фотографиям), все мозаики в апсиде были сбиты, от первоначальной росписи сохранились линия зеленого позема, лабарумы и надписи. Лазарев считал, что фигуры небесных сил могли быть сохранены как не противоречащие иконоборческой концепции неизобразимости Бога: они не были моленными, представляли собой персонификации.

Следующий этап переделки декорации относится, вероятнее всего, ко времени 1-й победы иконопочитания - между 787 и 813 гг. (по мнению А. Грабара, после Торжества Православия в 843), сопровождавшейся восстановлением уничтоженных иконоборцами росписей (напр., образ Богоматери с Младенцем в апсиде ц. Богоматери Халкопратийской в К-поле, при имп. Константине V, в сер. VIII в., замененный крестом и восстановленный при патриархе Тарасии, до 806; не сохр.). Декор И. м. был восстановлен при участии Навкратия (возможно, игумен Студийского мон-ря в К-поле († 848)), о чем сообщает надпись: «ΣΤΗΛΟΙ ΝΑΥΚΡΑΤΙΟΣ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» (Навкратий воздвигает божественные иконы). Крест в апсиде был заменен изображением Богоматери, принимающей в Свое лоно Христа (на фотографии заметны следы креста на новом фоне рядом с фигурой Богоматери). По оси конхи между небесным сегментом и фигурой Богоматери на фоне среднего луча была выложена десница Господа. Восстановление старой иконографии и нек-рые дополнения к ней соответствуют спорам между иконоборцами и иконопочитателями. Апсида церкви, как считает Ф. де Маффеи, представляет пещеру Рождества и гробницу Христа. Троичная природа и единство Лиц Св. Троицы переданы 3 лучами, исходящими от десницы, образ Богородицы с Младенцем иллюстрирует догмат Боговоплощения Второго Лица Троицы.

Видимо, в IX-X вв. на зап. гранях предалтарных столпов были помещены мозаичные иконы: на северном - Богоматерь, держащая на левой руке Младенца, с надписью: «ΕΛΕΟΥΣΑ» (Милующая), на южном - Христос Антифонит. По мнению Лазарева, они принадлежат к к-польской школе. К моменту фотофиксации мозаики находились в разрушенном состоянии. В IX в. в юж. нефе был устроен аркосолий - видимо, над погребением одного из устроителей И. м. Тимпан аркосолия был украшен, возможно, мозаикой, позже заменен фреской.

В 3-й четв. XI в. мозаиками был украшен нартекс храма. Судя по фотографиям, в центре свода размещался медальон с хризмой на золотом фоне, по сторонам - погрудные изображения Христа Пантократора и Иоанна Предтечи, Иоакима и Анны в медальонах на голубом фоне, символизирующем небо, по углам свода - фигуры 4 евангелистов. В люнете над главным входом в кафоликон - поясная фигура Богоматери Оранты на золотом фоне; напротив Нее - надпись с молитвой Никифора и перечислением его титулов: «Κ[ΥΡΙ]Ε ΒΟΗΘΗ ΤΩ ΣΩ ΟΥΛΩ ΝΙΚΙΘΟΡΩ ΠΑΤΡΙΚΙΩ ΠΡΑΙΠΟΣΙΤΩ ΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΕΤΑΙΡΙΑΡΧΗ» (Господи, помоги рабу Твоему Никифору, патрикию, препозиту, весту и великому этериарху). Находившаяся над дверью в юж. неф мозаика (согласно описаниям и зарисовке 1834 г.) представляла Богоматерь с Младенцем на руках и предстоящих имп. Константина X Дуку и вел. этериарха Никифора, к-рому был дарован мон-рь. К. Манго датировал мозаики 1065-1067 гг., т. к. нартекс был перестроен после землетрясения 1065 г. По предположению Лазарева, новая роспись И. м. дополнила характерный для XI в. ансамбль: в куполе кафоликона было изображено «Вознесение», в парусах - херувимы; система росписи нартекса была сходна с системой росписи подкупольного и алтарного пространства, в апсиде было принято помещать фигуру Богоматери Оранты.

Датировки мозаик, предложенные исследователями, существенно расходятся. Ф. И. Шмит и вслед за ним Лазарев считали, что небесные силы и та фигура Богоматери с Младенцем в апсиде, что была заменена крестом, самые ранние и исполнены в одно и то же время, при игум. Иакинфе. По предположению Андервуда, образы небесных сил были выполнены при Навкратии, как и Богоматерь с Младенцем на сев.-вост. столпе, их новые фигуры были выложены в VIII в., а к раннему этапу относятся только сегмент неба, Этимасия, часть надписей и лабарумы. Исследователи 1-й пол. XX в. относили мозаики вимы и первоначальное изображение Богоматери с Младенцем Христом в апсиде к VI в., Р. Дельбрюк и Лазарев - к кон. VII в., Э. Вейганд - к сер. VIII в., О. Вульф, А. Грабар, А. Фролов - ко времени ок. 843 г.

Мозаики с образами небесных сил, несомненно, принадлежат к классической линии ранневизант. искусства. Несмотря на небольшое число памятников и их плохую сохранность, она прослеживается от VI до IX в. и преобладает в период Македонского возрождения (арх. Михаил в церкви в Афродисиаде, ок. сер. VI в.; фрески в ц. Санта-Мария Антиква в Риме, слои VII в.; мозаичный фрагмент с полуфигурой ангела из ц. свт. Николая в р-не Фанар, К-поль, VII в.; фрески в ц. Санта-Мария в Кастельсеприо, близ Милана, VII в. или 1-я четв. IX в.).

Сходство манеры личного письма, пластичность, близкая к приемам античной живописи, тончайшая эмоциональность, чуть уловимая в движении глаз и мимике, выбившиеся пряди волос, «размытый» рисунок губ с затенениями в уголках являются общим признаком классического стиля. В контексте искусства VII в. самой близкой аналогией с мозаиками И. м., возможно, является фреска с образом вмц. Варвары в ц. Санта-Мария Антиква в Риме (слой кон. VII - нач. VIII в.). Лазарев предлагал датировать мозаики кон. VII в. и видел ряд стилистических параллелей с мозаиками церквей Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне (671-677, сцена «Передача привилегий Константином IV еп. Репарату») и Сан-Пьетро ин Винколи в Риме (ок. 780, образ св. Себастьяна).

Мозаики с образами небесных сил можно датировать также посл. четв. VIII - нач. IX в. или временем после 843 г., поскольку остается открытым вопрос об их одновременном появлении с образом Богоматери с Младенцем на столпе. Если верна идентификация личности Навкратия с монахом Студийского мон-ря, умершим в 848 г., то можно предположить создание мозаик в сер. IX в. Аргументом в пользу этой датировки служит сходство ликов Богородицы и небесных сил, к-рое объясняется единством классического стиля в до- и послеиконоборческое время. Имеются стилистические сходства, напр. в приемах рисунка с памятниками круга Каролингского возрождения (мозаики оратория Теодульфа в Жерминьи-де-Пре, 806, позднейшие реставрации; фрески в ц. Санта-Мария в Кастельсеприо, если они выполнены до нач. IX в.; миниатюры рукописей из придворного скриптория Карла Великого, в частности «Коронационного Евангелия», кон. VIII в. (Музей истории искусства, Вена); Евангелия (Codex Aureus) из Лорша, между 778 и 820 гг.; его разные части в б-ке Баттяни, Алба-Юлия (Румыния), в Ватиканской б-ке, в Музее церковного искусства (Museo Sacro, Рим), в Британском музее). При всей упрощенности письма их создатели основывались на тех же стилистических принципах: подвижном силуэте фигуры, «светотеневой» лепке лица, эскизности живописной манеры, использовании сложных градаций цвета.

Мозаики И. м., судя даже по фотографиям и акварелям, отличались исключительным качеством и редкой художественной свободой. Постановка фигур, почти незаметное и потому более естественное движение всех структурных элементов, гибкий рисунок со светотенью, качество почти эллинистической живописи (прежде всего в написании ликов) свидетельствуют о знании классического искусства. Цветовая гамма сложная, с использованием множества оттенков, с переливами цвета. Тессеры смальты при воспроизведении поверхности мастер кладет без линейной схемы, следуя объему; тени, румянец не имеют жестких очертаний. Мастер свободно владеет приемами иллюзионизма: сквозь державы просвечивают ладони и драпировки одежд ангелов, блестящие глаза увлажнены, в уголках губ написаны прозрачные тени. По манере письма и типу лика образы ангелов различаются, что свидетельствует, по-видимому, о работе не менее 2 мозаичистов. Возможно, фигуры Господств и Властей были переделаны при Навкратии: их классический облик неск. утрирован.

Образ Девы Марии с Младенцем в апсиде - редчайший пример искусства, создававшегося сразу после победы над иконоборчеством (или в период иконоборческого кризиса 787-813 гг.). Линия становится жестче, рисунок - тверже, пропорции вытягиваются. Образ сохраняет классические черты: легкий румянец не имеет четких границ и подобен живописному пятну, линии глаз и бровей тонкие, губы переданы мазками нечеткого рисунка, лик обведен неск. «лепящими» пластику контурами, в кладке смальты нет повторяющейся организованности четкими линиями, дугами, к-рая станет обязательной впосл.; в кладке присутствует элемент живописности и эскизности. Развитие искусства такого типа представляет собой мозаика с образами Богоматери с Младенцем на троне (в конхе апсиды) и с предстоящим арх. Гавриилом (на своде вимы) в соборе Св. Софии в К-поле (867).

Мозаики нартекса, видимо, самый ранний пример того, как визант. искусство отходит от монументальности и тяжеловесности форм, свойственных произведениям «аскетического направления» 2-й четв. XI в. В росписях сохраняется много от искусства предшествующего периода. Так, лик Богоматери Оранты имеет сходство с образами из ц. Неа-Мони на Хиосе (кон. 40-х - 50-е гг. XI в.): свет выкладывается широкими, твердого декоративного рисунка полосами, пластическая лепка личного достаточно схематична, сохраняются элементы статичности и жесткости. Линии, описывающие силуэты, становятся мягче, пропорции и рисунок движения (в фигурах евангелистов) - правильнее и естественнее. В образах очевидны «сбалансированный характер их внутреннего строя, спокойствие, возвышенная одухотворенность, они стали более приближены к человеческой мере, конкретнее, лица - более «портретны», в них раскрываются психологические, эмоциональные возможности, подчеркивается благородство». К этому же стилистическому кругу примыкает ряд иллюминированных рукописей: Евангелие, 1061 г.; Евангельские чтения, написанные для имп. Екатерины Комнины, ок. 1063 г. (?) (Музей искусств, Кливленд. Acc. 42. 511-512). Близость, указывающая на истоки стиля, имеется с мозаиками ц. Успения Пресв. Богородицы в Дафни (ок. 1100) и мозаиками в апсиде собора арх. Михаила Михайловского Златоверхого мон-ря в Киеве (между 1108 и 1113), особенно в экспрессивном рисунке драпировок, в усложненном, перенасыщенном ритме, в рисунке контрастных светов, где также есть почти букв. совпадения с миниатюрами рукописей 70-80-х гг. XI в., происходящими из скрипториев К-поля.

По материалам сайта «Православная энциклопедия»: https://www.pravenc.ru/

«…Аналогичная кладка со скрытыми рядами кирпича имелась еще в одном знаменитом здании Никеи в церкви Успения, детально изученной и обмеренной Русским археологическим институтом в Константинополе. Церковь эта, разрушенная во время греко-турецкой войны в первой четверти ХХ века, была выстроена в середине VІІІ века, однако установлено, что ее части, выложенные кладкой со скрытыми кирпичными рядами, представляют собой результат починки в более позднее время. Оказалось, что интересующая нас кладка имелась в ремонтированных частях сводов. При этом характер починок доказывает, что они также явились результатом землетрясения 1065 года…»

Источник: Архитектурное наследство: сборник / Центральный науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры. [Вып.] 2 / под ред. Н. Брунова [и др.]. — Москва: Стройиздат, 1951-1952. Стр. 12

«…Как относительно мозаик св. Софии, так и в применении к мозаикам церкви св. Апостолов наука не располагает достаточными данными, чтобы в точности восстановить их расположение в храме. Однако можно определенно утверждать, что в украшении столичных храмов VI века фигурировали не только исторические циклы, постепенно сходившие на нет, но и воплощавшие церковные догматы символические образы, с каждым годом приобретавшие все большее значение. Это доказывают и древнейшие мозаики церкви Успения Богородицы в Никее6, являющиеся нашим главным источником для характеристики константинопольской живописи доиконоборческой эпохи. Разрушенные во время греко-турецкой войны, они, по счастью, были засняты своевременно Русским Археологическим институтом в Константинополе и подробно изучены Ф. И. Шмитом.

Мозаики свода вимы и апсиды образуют в Никее неделимое целое, в основу которого положена глубокая догматическая идея. На своде представлен в центре Престол уготованный — символ божественной Троицы. По сторонам от него изображены четыре фигуры с нимбами вокруг головы, со знаменами и державами в руках. Фигуры эти олицетворяют силы небесные (ΚΥΡΙΟΤΙΤΕC, ΕΞΟΥCΙΕ, ΑΡΧΕ и ΔΥΝΑΜΙC), восхваляющие триединого бога. Как раз против трона, в верхней части апсиды, виднеется сегмент неба, от которого исходят три луча. Средний луч соприкасался с головой Богоматери, чья фигура украшала апсиду до того, как она была заменена иконоборцами излюбленным ими крестом. Несомненно, Мария держала в руках младенца, иначе остается непонятной проходящая через лучи надпись (ΕΓ ΓΑCΤΡΟC ΠΡΟ ΕΩCΦΟΡΟΥ ΕΓΕΓΕΝΗΚΑ CΕ), раскрывающая смысл композиции. Последняя иллюстрировала догму непорочного зачатия. Триединый бог символизирован Престолом уготованным, сам же акт непорочного зачатия — средним лучом. Ярко выраженный догматический элемент композиции ни в какой мере не говорит против ее раннего возникновения. Ничто, однако, не свидетельствует так в пользу ранней датировки мозаик, как их стиль.

Силы небесные, представленные в иератических фронтальных позах, имеют еще правильные, чисто античные пропорции. Они крепко стоят на ногах. Руки, держащие сферы, даны в смелом ракурсе. Помещенные на золотом фоне ангелы одеты в темно-синие хитоны и далматики, поверх которых повязан красный лор, на их ногах — красные сапожки. Крылья выложены из желтых, зеленых, темно-розовых, темно-синих, белых и темно-фиолетовых кубиков, играющих различными оттенками необычайной глубины и прозрачности. Лица исполнены в виртуозной, чисто импрессионистической манере. Белые, розовые, желто-зеленые, оливковые, серые, фиолетовые, красные и черные кубики располагаются мозаичистами с живописной свободой, образуя тончайшую, почти имматериальную поверхность, в которой нет ни одной жесткой линии, ни одного резкого пятна. Особенно хорошо лицо ΔΥΝΑΜΙC, удивительным образом сочетающее в себе неприкрытую чувственность с рафинированнейшей одухотворенностью.

При сопоставлении ΔΥΝΑΜΙC с позднеантичными портретами сразу бросается в глаза то новое выражение умиротворенности, которое растворило в себе мучительный, напряженный дуализм позднеантичного искусства. По своему исключительно высокому качеству фигура ΔΥΝΑΜΙC отличается от остальных фигур. Ближе всего к ней подходит ΑΡΧΕ, возможно принадлежащая тому же мастеру. Особенно интересно исполнение прозрачной, светло-зеленого стекла державы, виднеющейся в ее левой руке. Очерченная серебряным контуром, держава заполнена у краев темно-синими кубиками, ближе к центру — светло-синими и зеленовато-синими, в центре — светло-розовыми, почти белыми. Сквозь державу просвечивает окрашенная в розовые, зеленоватые и голубые тона ладонь и синяя подкладка лора. Нет никакого сомнения, что все эти тончайшие живописные приемы восходят к живым традициям эллинистической живописи, с которой никейские мозаичисты были еще тесно связаны…»

Источник: Лазарев В. Н. «История византийской живописи» на сайте «Христианство в искусстве»

«…Следующий существенный шаг в этом направлении был сделан в знаменитой церкви Успения в Никее. Она была подробно, но всё же недостаточно детально, изучена и опубликована Русским археологическим институтом в Константинополе. Ей посвящена большая литература. К сожалению, её замечательные мозаики больше привлекли внимание исследователей, чем её архитектура. Много споров было по вопросу о её датировке. Здание было уничтожено во время греко-турецкой войны в 1920 г. Оно было сооружено в течение нескольких строительных периодов. Первоначальная постройка сильно пострадала от землетрясения в XI в., после чего, в частности, были заново сложены подкупольные арки и самый купол. Нас интересует здесь первоначальная постройка, возведенная в начале VIII в.

Основным отличием купольной базилики в Никее от ее предшественниц явилось устройство за счет толщины подкупольных столбов четырех подкупольных арок одинаковой глубины и столь широких, что их правильнее назвать цилиндрическими сводами. Благодаря этому центральная часть интерьера приобрела со всех сторон симметрическую форму, здание превратилось в центрическое сооружение. Распор купола погашается в основном четырьмя очень толстыми и несколько бесформенными подкуполными столбами. Дополнительным средством погашения распора купола являются четыре подкупольных цилиндрических свода. Алтарная часть строго привязана к крестообразной центральной части. Нартекс не отделён особыми стенами, однако боковые нефы ограничены стенами и с востока.

В целом здание имеет несколько неопределенный характер, типичный для постройки времени переходного от ранневизантийского к средневизантийскому зодчеству.

Наружный объем церкви Успения в Никее низкий, приземистый и несколько расплывшийся вширь. Западный фасад представляет собой ряд уступчатых полукружий, ступени которых непосредственно продолжают уступы лопаток. Самые лопатки, очень широкие, отчасти отражают чрезмерную ширину подкупольных столбов. Однако лопатки еще шире, чем столбы. Они имеют двухступенчатые миниатюрные нишки. Это один из самых ранних примеров применения в византийской архитектуре миниатюрных ниш, которые позднее сыграли очень большую роль в средневизантийской архитектуре…»

Источник: Глава «Ранневизантийская архитектура. Константинопольская архитектурная школа». «Всеобщая история архитектуры. Том 3. Архитектура Восточной Европы. Средние века». Автор: Брунов Н.И.; под редакцией Яралова Ю.С. (ответственный редактор), Воронина Н.Н., Максимова П.Н., Нельговского Ю.А. Москва, Стройиздат, 1966

Ранневизантийская архитектура. Архитектура в провинциях империи | История архитектуры средних веков

«…Помимо аниконического искусства, полностью определявшегося религиозными взглядами, иконоборцы культивировали, как уже отмечалось, еще чисто светское искусство, открывавшее широкий доступ человеческой фигуре и портрету. Известно, что иконоборческие императоры любили украшать свои дворцы монументальными росписями, прославлявшими их военные победы. Они сознательно стремились к возрождению римской триумфальной тематики. О стиле этого фигурного искусства мы не можем, к сожалению, судить из-за полного отсутствия памятников. Поэтому особый интерес представляет мозаика апсиды церкви Успения в Никее. Хотя она и возникла после восстановления иконопочитания, тем не менее ее стиль может дать некоторое представление о характере фигурного искусства иконоборческой поры. На месте выломанного креста по приказанию некоего Навкратия была помещена фигура стоящей Богоматери, принимающей в свое лоно Христа. Тем самым была восстановлена первоначальная редакция Непорочного зачатия, в которой на месте введенного иконоборцами креста также находился антропоморфический образ. Для большей ясности в вершину полукупола, на фоне среднего луча, была вставлена благословляющая Десница, еще более подчеркивавшая связь между Триединым Богом, символизированным Престолом уготованным, и Непорочным зачатием.

По-видимому, переделка мозаики нашла себе место не после 843 года, как полагает А. Н. Грабар, а после 787 года — года второго Никейского собора. На это указывает надпись вимы: СΤΗΛΟΙ ΝΑΥΚΡΑΤΙΟС ΤΑС ΘΕΙΑС EIKONAC [Навкратий утверждает божественные иконы], дышащая неподдельной радостью первого триумфа иконопочитателей. В пользу этой ранней датировки говорит и стиль, еще близкий к стилю мозаик вимы, но, с другой стороны, представляющий ¦ собою подготовительную ступень к стилю мозаик IX века. Несмотря на усиление линейного начала, в трактовке лиц живо дает о себе знать связь с импрессионистической традицией. Зеленые, розовые, красные, белые и черные кубики расположены с большой живописной свободой, объединяясь в цельный образ лишь на некотором расстоянии. Однако при сравнении фигур Богоматери и младенца Христа с ангелами вимы (ΑΡΧΕ и ΔΥΝΑΜΙC) становится ясно, в каком направлении протекало развитие: нежные полутона сменились более определенными, плотными красками, мозаическая кладка стала несколько схематичнее, линия начала вытеснять пятно. Нос, брови, глаза и рот очерчены уже широкими линиями, во многом предвосхищающими стиль XI века. Выражение лиц сделалось более строгим. Фигуре приданы удлиненные пропорции, позволяющие учесть оптические эффекты ракурса. Как огромная свеча, возжженная во славу богу, выделялась одинокая фигура Богоматери на золотом фоне, импонируя монументальной замкнутостью своего сдержанного контура.

В связи с мозаикой апсиды церкви Успения в Никее встает вопрос о том искусстве, которое культивировали иконопочитатели между 787 и 815 годами. Было бы неверно полагать, что только после 843 года начали украшать храмы фигурными изображениями. Если это справедливо в отношении главных столичных храмов, то по-иному обстояло дело на периферии. Из эпиграмм Феодора Студита можно сделать вывод, как это убедительно показал П. Спек, что уже до 790 года Феодор Студит украсил построенную им церковь Иоанна Предтечи в Саккудионе изображениями отцов церкви и святых монахов. Около 800 года в церкви Студийского монастыря существовали, по-видимому, аналогичные изображения. Иначе и не могло быть, поскольку монахи Студийского монастыря являлись активнейшими поборниками иконопочитания. Вероятно, такая же картина наблюдалась после 787 года и в других монастырях. После вторичной победы иконоборцев их пыл и активность уже не шли ни в какое сравнение с грубой решительностью их действий при императорах Льве III и Константине V…»

Источник: Лазарев В. Н. «История византийской живописи» на сайте «Христианство в искусстве»

[V.4. Фигурное искусство иконоборческой поры] - Лазарев В. Н., История византийской живописи

«…Среди произведений монументальной живописи второй половины XI века самыми ранними по времени возникновения являлись погибшие мозаики нарфика церкви Успения в Никее, исполненные, как это установил К. Манго, в 1065–1067 годах. Они содержали изображения именно тех сюжетов, которые представлялись обязательными для церковной росписи в XI веке и которые, как есть все основания думать, отсутствовали в самом храме, где в апсиде находилась стоящая Богоматерь с младенцем Христом, а купол, вероятно, был украшен, согласно старой традиции, Вознесением с херувимами в парусах. Поэтому мозаичисты представили в нарфике полуфигуру Богоматери Оранты, которую они привыкли видеть в апсиде, и четырех евангелистов, которые неизменно ассоциировались с парусами. В центре свода был помещен медальон с хризмой, а по сторонам от него медальоны с полуфигурами Христа, Крестителя, Иоакима и Анны. Фигуры евангелистов даны в свободных, разнообразных позах, оттеняющих различие их характеров. В такой же мере дифференцированы их лица, наделенные индивидуальными чертами.

Весьма выразительны и лица других фигур — строгие, одухотворенные, аристократически тонкие. Все говорит в пользу константинопольского происхождения мозаик. На Константинополь указывают также точный рисунок, правильные пропорции и тщательная моделировка. При сопоставлении никейских мозаик с мозаиками св. Софии приходится, однако, отметить усиление сухости трактовки. Линейный элемент все сильнее пробивается наружу, становится господствующей компонентой стиля. Это в значительной мере определяет историческое место никейских мозаик, близких по общему характеру к мозаикам Неа Мони несмотря на то, что они представляют собой более позднюю фазу развития…»

Источник: Лазарев В. Н. «История византийской живописи» на сайте «Христианство в искусстве»

Комментарии и обсуждение