Алексеевская. Церковь Михаила Архангела (старая).

Михаило-Архангельская церковь

Престолы: Михаила Архангела, Трёх Святителей

Год постройки: 1818.

Год утраты: приблизительно 1959 (разрушена на глыбы, непригодные для строительства)

Адрес: Волгоградская обл., Алексеевский район, станица Алексеевская

Статьи

В 1724 г. по благословлению митрополита Пахомия в станице была построена первая деревянная церковь во имя святого Архистратига Михаила. После этого в станице новое здание церкви, с такой же колокольней, построили в 1789 г., на левом берегу реки Бузулук. Здание это привезли из Михайловской станицы, Богоявленской церкви. Освящено оно было в 1776 г. Перед строительством каменной она была разобрана с колокольней. Колокольня была употреблена на постройку общественного амбара, а церковь была передана в одно из сел Воронежской губернии.

В 1816 г. начали строить каменную церковь. Церковь эта построена в 1818 г. по усердию и на средства прихожан. Освящена церковь в 1827 г. Придел освящен в 1828 г. Она каменная, с такой же колокольней, крепка и по числу прихожан поместительна. Ограда вокруг церкви деревянная с каменным фундаментом. Престолов в ней два – главный во имя Архистратига Михаила, придельный – во имя Трех Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Утварью снабжена достаточно.

Причта при ней положено по Высочайше утвержденному штату в 1885 г. – два священника, один дьякон и два псаломщика. Дома у священноцерковнослужителей собственные, деревянные. На содержание причта определенного жалования ни откуда не получается, а пользуются они доходами за исправление духовных треб.

Особо отмежеванной земли церковной не имеется, а пользуются священноцерковнослужители паями на равных с прихожанами.

Церкви принадлежат следующие здания: дом для караульных, кирпичный, покрыт железом, находится вне церковной ограды.

Церковь находится в 400 верстах от Донской духовной консистории. Ближайшие церкви – Христорождественская и Рождество-Богородицкая в станице Усть-Бузулуцкой, в 12 верстах, Николаевская – в Акишевской станице и Рождество-Богородицкая в хуторе Яменском.

В приходе имеются следующие учебные заведения: 1. Женская церковно-приходская школа, открытая в 1891 г.; 2. Министерское двухклассное училище, открытое в 1806 г.; 3. Министерское мужское приходское училище в хуторе Чечерском, открытое в 1905 г.; 4. Такое же в хуторе Андреевском, открытое в 1906 г.

Хутора прихода: Сурчинский, Чекуновский, Андреева, Серебянский, Чегорвский, Помалина, Стеженский, Секурова, Карпова, Товоложанский.

http://duhovenstvovd.ru/arhangelskayaAlekseevskoy.html

Исследовательская работа о городках и церквях по Хопру и Бузулуку И.Сулина была опубликована в газете «Донские епархиальные ведомости» за 1894 год: «... Первоначально станица Алексеевская находилась на правой стороне реки Бузулук, на песчаном бугру против настоящего поселения. В 1740 году от наводнения станица переселилась на настоящее место.

До 1740 года в станице Алексеевской была деревянная церковь во имя Архистратига Михаила (церковь была построена в 1724 г. по благословению Пахомия «в городке Алексеевском»). В том же году, с переходом станицы на настоящее место, перенесена и церковь, а в ноябре 1745 года она была готова к освящению; освящена, по всей вероятности, в этом же году, хотя точных сведений об этом нет.

В 1774 году жители этой станицы из-за ветхости Архангельской церкви купили в Михайловской станице Богоявленской деревянную церковь с иконостасом. Перенесена и заложена она была 6 сентября 1774 года, а освящена 10 мая 1776 года.

Вследствие ветхости этой церкви, с 1816 года начали строить каменную в то же наименование, с приделом в трапезе во имя Трёх Святителей. В храме сохранилась одна старинная икона, написанная на толстых досках. На ней изображены именно три Святителя в полный рост.

В 1818 году строительство закончилось. Придел был освящён 12 мая того же 1820 года, а главный Архангельский придел освящён 20 января 1827 года. Утварью она богата, в ней есть Евангелие 1701 года. Старая же, деревянная церковь, в 1838 году продана в Старошиловскую слободу Воронежской губернии.

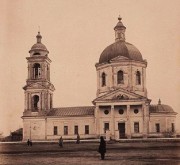

Из изображений храма в краеведческом музее сохранилась только копия старинной фотографии плохого качества. Именно по ней народный художник, старейший учитель нашей школы Г.С. Скорикова написала картину, только благодаря ей мы можем представить, как выглядела Алексеевская церковь.

Как же была устроена церковная жизнь, как станичники отмечали престольный праздник? Об этом рассказала В.С. Кубракова, директор краеведческого музея:

«Наши предки все до единого крестились в церкви и считали, что каждому человеку во время таинства крещения Богом посылается ангел-хранитель, который побуждает человеческую душу к добрым делам, светлым чувствам, оберегает, уводит от несчастий. Над всеми небесными чинами ангелов чиноначальником (воеводой) Богом был поставлен святой Архистратиг Михаил. День памяти Архангела Михаила со всеми бесплотными силами Небесными – большой православный праздник, который отмечается 21 ноября. Для жителей Алексеевского прихода он издавна был самым почитаемым, престольным праздником. В домах жителей в переднем углу вместе с иконами Иисуса Христа, Божией Матери Казанской или Донской была традиционно и икона Архистратига Михаила.

... К престольному празднику большие казачьи семьи готовились загодя – приводили в порядок постройки, сельхозинвентарь, погреба набивали съестным. Ведением хозяйства руководил дед («дедуня»), самый старший в семье. По его указанию готовились излишки продукции, которые предстояло продать, чтобы накупить к престольному празднику гостинцы всем, стол богатый приготовить. Это было просто необходимо, ведь к престолу собиралась вся родня с ближних и дальних хуторов, односумы-служаки тоже могли заехать…

В канун праздника все спешили к вечерне. А ранним утром над станицей раздавался колокольный звон, эхом отзывавшийся в ближайших хуторах… Конные и пешие, стар и млад, спешили на праздничную службу. Огромная церковь, как корабль, возвышалась на площади. Церковь была богато украшена, горели люстры, свечи, пахло ладаном. Служба проходила торжественно - хор певчих слаженно выпевал тропари, кондаки. После службы слово предоставляли атаману. Он поздравлял земляков с праздником и держал отчёт перед юртом и станицей за прошедший год, награждая отличившихся.

А на площади уже были готовы к приёму посетителей торговые шатры, шинки. В центре стояла яркая карусель, которую специально к этому дню привозили из Урюпина. Были здесь и скоморохи, и раешник - кукольный театр. В канун праздника правнуки выуживали у экономных дедов по три копейки, которых хватало и на петушок на палочке, и на «каруселю». Мужчины участвовали в кулачных боях. Сами же деды, несмотря на холодную погоду, встречались с односумами.

В день престола казаки надевали праздничные шаровары с лампасами, чекмень, папаху. Орлы, да и только! На груди позванивали Георгиевские кресты и медали. Резко спорили о былых сражениях, ведь службу-то они «ломали» в одном полку. Спорили до хрипоты, а потом затягивали старые, протяжные казачьи песни. До позднего вечера продолжалось веселье по всем хуторам Алексеевского прихода. А назавтра наступали трудовые будни. И труженица - казачья семья продолжала своё житьё-бытьё с Божьим словом, любовью и верой в хорошее будущее рода своего»…

В клировых ведомостях о приходах на 1913 г. сообщается о том, что число прихожан составляло 5460 человек. В хуторах нынешнего Стёженского сельского совета – около тысячи человек. (Сейчас в храм постоянно ходят 4 человека…).

Листаем огромные папки рукописного архива, бережно собираемого Н.И. Пеньковцевой, певчей храма и руководителя воскресной школы. Вот воспоминания дочери последнего священника Алексеевского храма о. Александра Попова – Рябининой Нины Александровны: «О. Александр имел высшее образование. В 1914 году окончил Донскую Духовную семинарию. Служил в Архангельской церкви до 1928 года. С матушкой Александрой у него было четверо детей. Жили они трудно, т.к. были большие налоги. Отец Александр не чурался никакой работы: плотничал, столярничал, содержал хозяйство. При этом любил играть на скрипке и пианино. Когда храм закрыли, службы творили в доме. В 1938 году о. Александра арестовали, заставляли при всём народе отречься от веры в Бога. Но он не отрёкся, за что и был отправлен по этапу в г. Урюпинск. Матушка ездила в Урюпинск с целью узнать о нём, встретится, но ей сказали, что его там нет. По всей видимости, расстреляли. Больше о судьбе о. Александра ничего не известно, его сын Владимир в 80-е годы делал запросы в архив, но безрезультатно». У о. Александра была сестра, жена Усть-Бузулукского священника, которого зверски убили.

По воспоминаниям Нины Александровны и её коллеги, учителя Алексеевской школы Баюровой Е.Г. церковь была очень большой, высокой, обнесённой железным забором. Вокруг церкви был сад. Е.Г. Баюрова: «Красоту церкви я осознала весной. В тот год как никогда был сильный разлив – близстоящие дома оказались по крыши в воде, а церковь стояла розовая, с зеленовато - синими куполами, утешала и радовала своим видом».

Долгое время храм стоял без крестов, в нем было зернохранилище. Новая власть отдала распоряжение разрушить церковь, обосновав это нехваткой строительных материалов для школы и других необходимых зданий. Они не знали, что строился храм, как говорится, «всем миром» и верующие женщины вёдрами несли куриное яйцо и свежее молоко, которые замешивали в раствор для соединения кирпичей. Такая нехитрая кладка превратила стены храма в настоящую крепость. По ним били тяжёлыми кувалдами, кирпич трескался, раскалывался, но от другого не отставал. В 50-е годы церковь всё-таки разрушили – развалили на большие глыбы, непригодные для строительства.

Когда уже не было священников, алексеевские женщины тайно собирались в своих домах на молитву, хранили спрятанные иконы и кресты. Так продолжалось до 1988 года. Инициативная группа прихожанок – «бабушек»: Иванова Ольга Ивановна, Силкина Мария Ивановна, Шевцова Татьяна Акимовна и др. обратилась в Московскую патриархию с просьбой открытия церкви в станице Алексеевской. В 1988 году приход был открыт. Службы проходили в молельном доме, который был куплен на огромные по тем временам средства, с трудом собранными прихожанами. Денег хватило и на дом для проживания священника. Сначала недолго в храме служил о. Георгий, приезжавший из Урюпинска. Позже на постоянную службу из Подмосковья был переведён о. Алексей Савицкий с большой семьёй. В 1995 году о. Алексей предпринимал попытки расширить храм, на что Митрополит Герман ответил ему так: «Читал. Советую не делать глупых пристроек, а начинать строительство настоящего храма».

И такой «настоящий храм» был возведён. Но позже и с другим священником – в 2002 году протоиереем о. Ростиславом Бочковским. Храм был возведён на месте молебного дома. Отец Ростислав прилагал большие труды по строительству храмов в станицах и хуторах Алексеевского района. Также при нём было начато строительство кладбищенской часовни Алексия, человека Божия. Сейчас в храме служит молодой батюшка о. Василий Сафонов.

Новейшая история храма происходит на наших глазах и с нашим посильным участием. Будем надеяться, что история храма Михаила Архангела не прервётся. А возможно – это наша мечта – старинный «розовый» храм будет возведён на своём прежнем месте…

Автор: Акимова Мария Александровна

Источники: 1. «Донские Епархиальные ведомости». Материалы ГАРО; 2. «Дорога к храму», В.С. Кубракова, издание Алексеевского краеведческого музея; 3. Клировые ведомости Филоновского благочиния 1913 г. Материалы ГАРО; 4. Материалы из архивов Алексеевского краеведческого музея. Директор-В.С. Кубракова; 5. Материалы из архивов прихода храма Михаила Архангела. Пеньковцева Н.И.; 6. Воспоминания дочери репрессированного священника Миаило-Архангельской церкви Рябининой Н.А.; 7. Районная газета «Прихоперье» от 21 ноября 2013 г.; 8. Районная газета «Прихоперье» от 11 сентября 2014 г.; http://www.volgaprav.ru/hramy_volgogradskoy_oblasti/8_uryupinskij_okrug/arxangela-mixaila-3/#.YJHlF-omyUn

Комментарии и обсуждение