К 1840-м годам Ставрополь уже был довольно крупным городом, административным центром на российском Кавказе. Город богател, купечество могло себе позволить жертвовать значительные суммы на строительство. Старые деревянные церкви постепенно заменялись на каменные сооружения. И вот когда казаки, переселенные в станицу Суворовскую, снесли и увезли с собой деревянную церковь во имя Казанской Божией Матери, городской истеблишмент в 1841 году принял решение строить новую, каменную. Причем на самом высоком месте в городе. 8 июля 1843 года состоялась торжественная закладка новоустраиваемого храма. На торжества собрался чуть ли не весь город. Закладку храма освящал Епископ Кавказский и Черноморский Иеремия.

Проект храма был составлен известным в то время художником-архитектором Дурново. Начались согласования в различных инстанциях. Было получено одобрение архиепископа Новочеркасского и Георгиевского Афанасия. Подправленный проект фасада, утвержденный государем, был составлен профессором Императорской академии художеств Александром Тоном. После этого стартовал сбор средств. Среди первых жертвователей – городской голова почетный гражданин Ставрополя купец Никита Плотников: в память о своем сыне, служившем в войске Черноморском и погибшем в Тамани, он пожертвовал 1000 рублей.

Крупные суммы сдали также ставропольские купцы Меснянкин, Зимин, Алафузов, потомственный почетный гражданин Нестеров и другие. Собранной для начала суммы (20000 рублей) было недостаточно. Для того, чтобы при возведении храма «… не последовало какой-либо остановки, предположили в течение будущих трех лет собрать с каждого капитала купцов 1-й гильдии по 60, 2-й – по 40, а 3-й – по 30 рублей серебром; с мещан же с каждого следуемого в платеж казенных податей и прочих повинностей рубля – по 20 копеек серебром». Свой вклад внесли многие церкви епархии, офицеры расквартированного в городе Тенгинского полка, жители города из разных сословий.

Городским обществом были избраны попечители, которые осуществляли контроль за строительством. Ими стали комендант города полковник Афанасий Масловский и купец Корней Чернов. Строительными подрядчиками были известные купцы Игнат Волобуев, Яков Леонидов, Петр Пахомов, Иван Алафузов.

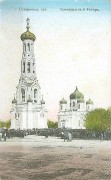

Строительство храма завершили в 1847 году. Это стало настоящим событием для всей губернии. Позже Казанскому собору был присвоен статус кафедрального.

Во второй половине 1860-х гг. по индивидуальному проекту ставропольского архитектора Воскресенского к западу от собора была возведена колокольня, поражавшая людей того времени своей высотой - 98 метров. Первый её ярус заканчивался небольшими главками с золочеными крестами, во втором и третьем ярусах размещались колокола. Их было три: один в 104 пуда – пожертвован купцом Сергеем Луневым, второй в 525 пудов – меценатом Лавром Павловым, третий в 600 пудов, получивший название «Царь-колокол», отлит на средства местных купцов. Кстати, дубовые балки, к которым он был подвешен, в 1909 году дали трещины и под руководством инженера-архитектора Кускова были заменены на металлические. Глава колокольни, луковичная, покрытая железом в виде чешуйчатых чашек, украшалась железным, обтянутым медью и вызолоченным в огне крестом с оцинкованными цепями. На верхние ярусы колокольни вели деревянные лестницы, откуда открывалась восхитительная панорама города Ставрополя.

Стоит отметить, что в 1860-х гг. началось благоустройство прилегающей к храмовому комплексу территории. На склонах Соборной горы появился Барятинский парк. А от Николаевского проспекта к собору была устроена парадная лестница с аркой, а также многочисленными иконами и постоянно горящими лампадами.

История Кафедрального собора в советский период ожидаемо печальна. В 1920 году всем храмам было предписано представить в Губернский революционный комитет описи церковного имущества. Из сохранившейся описи Кафедрального собора (111 предметов) можно узнать о многочисленных ценностях, накопленных приходом: Евангелия в богатых переплетах, кресты из благородных металлов, украшенные драгоценными камнями, литьем, чеканкой, панагии с эмалью и перламутром, бархатные и шелковые мантии, расшитые золотыми и серебряными нитями, дорогие сосуды.

В 1930-е здание Казанского храма начали разбирать. Колокольня стала выполнять функции радиомачты, потом – парашютной вышки. А потом началась война и в 1942 году в Ставрополь пришли немцы. Гитлеровцы при отступлении в январе 1943 года не тронули старую звонницу. Но судьба ее уже была решена. 11 мая 1943 года колокольня была взорвана по приказу местных партийных вождей. Во второй половине 1940-х гг. на бывшей Соборной, а теперь Комсомольской горке уже ничего не напоминало о храмовом комплексе. На месте собора и колокольни устроили большой фонтан и в 1963 году ресторан“Горка”.

Идея воссоздания Казанского собора появилась на заре 1990-х гг. К ее непосредственному воплощению приступили в 2004 году, когда состоялась закладка возрождаемого храма. В 2010 году в соборе прошла первая служба. Колокольню строят вот уже 14 лет. Какое-то время стройка звонницы шла бодро, а потом что-то пошло не так. Пятиглавое сооружение запроектировано в форме креста с общей высотой колокольни 69,7 метра. Колокольня будет почти на 30 метров ниже дореволюционного образца. В 2012 году для Казанского кафедрального собора заводом "ЛИТЭКС" был отлит набор из 13 колоколов весом 8600, 3500, 1700, 820, 450, 270, 140, 80, 35, 18, 12, 8 и 4 кг. Единый ансамбль храма и колокольни тесно связан с историей Ставрополя. Град Креста снова обретет прежде утраченные архитектурные символы, некогда символизирующие его статус административной, духовной и просветительской столицы Северного Кавказа.

https://zen.yandex.ru/media/pobeda26.ru/dotianutsia-do-nebes-istoriia-100metrovoi-stavropolskoi-kolokolni-5b69cf63264ebb00a805d0e4

Комментарии и обсуждение