Александровская часовня была заложена во дни торжественного празднования 300-летия нашего города. Стараниями городского головы Дмитрия Семёновича Волкова впервые за всю историю Уфы был отмечен её юбилей. Тот давний юбилей отмечался не совсем точно - на 12 лет позже - в 1886 году, но удался на славу и надолго остался в памяти его участников. И хотя Уфа была основана в день Святой Троицы, для юбилея были избраны июльские дни - событие приурочивалось ко всегородскому крестному ходу на Казанскую - 7-10 июля. Сооружалась Александро-Невская часовня исключительно на народные пожертвования. Нет ничего удивительного в том, что на строительство православной часовни деньги жертвовали также и уфимские мусульмане, католики, протестанты, ведь в сознании горожан это была не только православная часовня, но и памятник погибшему царю-освободителю Александру II, памятник 300-летия родного города.

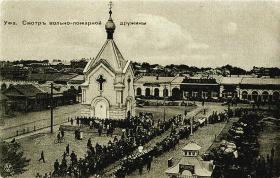

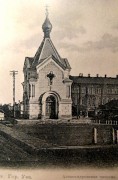

Строящаяся часовня, вся в лесах, осталась на эскизных работах тогда ещё молодого художника Михаила Васильевича Нестерова, ведь его дом и мастерская находились почти напротив часовни, и он каждый день ходил мимо сооружаемого памятника: в торговых рядах Гостиного двора была лавка его отца. Историки пока не могут сказать точно, но, возможно, он тоже присутствовал на празднике 300-летия. Сооружение маленького храма шло очень медленно: сказывалась нехватка средств. Освящение закладки фундамента состоялось 17 октября 1889 года епископом Дионисием, а закончилась стройка только в 1892-м году. Уфимцы сразу полюбили Александро-Невскую часовню, она стала первым, да единственным, православным храмом, украсившим архитектурную панораму зданий Верхнеторговой площади, неотъемлемым звеном в её цепочке.

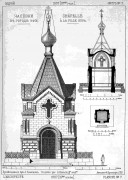

Архитектором Александровской часовни стал А. Семёнов. Кстати, это единственный из храмов Уфы, попавший в фундаментальную семитомную "Архитектурную энциклопедию 2-й пол. ХIХ века" под редакцией Г. В. Барановского. Храм-памятник встал точно по оси Казанской улицы и был равноудалён от улицы Центральной и Гостиного двора. В плане часовня была почти квадратной со сторонами примерно 8,4 х 8,5 метра, высота её была от земли до кончика креста - 26 метров. На восточной стороне часовни, обращённой к ул. Центральной была прикреплена большая чугунная памятная доска с текстом, повествующим о времени и причинах её строительства. Александровская часовня не была самостоятельной церковной единицей, в ней не проходило божественных литургий, для этого она была слишком тесна, из-за чего часовня была просто памятником. Сначала часовня была приписана к Спасской церкви Уфы, а потом - к Воскресенскому собору.

В 1910-х годах по сторонам от четырёх углов часовни начали строить с обыгрыванием стиля модерн кирпичные двухэтажные торговые корпуса. Теперь, по замыслу городского архитектора, часовня должна была просматриваться не только в пространстве улиц Большой и Малой Казанской (ныне ул. Свердлова), но и по оси между симметричными парами новых корпусов - из окон Городской Думы (угловое здание по ул. Ленина, 5) и от северного фасада строящегося Аксаковского народного дома. Недолго, всего 34 года, Александровская часовня украшала силуэт площади, являясь её непременным атрибутом. Она была разрушена в 1926 году. Незадолго до Великой Отечественной войны на её месте перед Гостиным двором, в котором вскоре застучали станки ткацкой фабрики, сделали трамвайное оборотное кольцо - остановку "Оперный театр".

Из книги: Уфа: Страницы истории. Книга первая (сост. М. В. Агеева). - Уфа, издательство Инеш, 2015.

Комментарии и обсуждение