Место притяжения: зачем в заброшенной деревне восстанавливают храм. Карельские реставраторы вместе с волонтерами спасают от разрушения старинную деревянную церковь на берегу Белого моря.

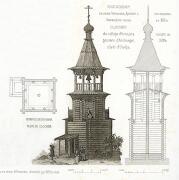

Кубоватый храм Николая Чудотворца в заброшенной поморской деревне Унежма на границе Архангельской области и Карелии – один из самых выразительных памятников деревянной архитектуры на беломорском побережье. Однако на протяжении последнего десятилетия он находился под угрозой обрушения – огромный куб, венчающий церковь, сильно накренился и мог в любой момент обвалиться.

В 2020 году в Унежму приехала экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Русского Севера», которая провела на памятнике экстренные противоаварийные и консервационные работы. Реставраторы и волонтеры разобрали завалы внутри храма, сняли куб и установили защитную кровлю над алтарем, четвериком и притвором. В прошлом году к восстановлению церкви подключился и архитектурно-реставрационный центр «Заонежье».

«МК в Карелии» поговорил с его директором, известным российским реставратором Виталием Скопиным, который недавно вернулся из очередной экспедиции в Унежму.

– Виталий, чем Никольская церковь в Унежме интересна как архитектурный памятник, ведь в отличие, например, от кубоватого храма в Вирме XVII столетия это довольно поздняя постройка – начала XIX века?

– Дело в том, что в XIX веке в России появляется профессиональная архитектура. В деревнях строятся храмы по проекту, и народное творчество, которое особенно ценно для нас, начинает исчезать. Профессиональная архитектура в деревянном зодчестве мне не люба. Бывают, конечно, хорошие исключения, но, в основном, все делалось по каким-то жестким канонам, зачастую было подражание каменной архитектуре, и по стране даже пошли типовые проекты. А изюминка, характерная для народного деревянного зодчества, в таких проектах пропала.

Церковь Николая Чудотворца в Унежме хотя и была построена в начале XIX столетия, но это еще не профессиональная архитектура, о которой я говорю. Она как раз народная, которая у меня, как у специалиста, вызывает восторг. Если посмотреть на пропорции храма, некоторые вещи поначалу могут вызвать удивление. Допустим, шейка или основание главки Никольской церкви. Почему она такая узкая и такая длинная? А это влияние западной архитектуры, потому что поморы много странствовали, торговали, видели, как строят в Скандинавии.

Почему вообще интересно заниматься реставрацией культовых объектов? Они все разные. Реставратор – он же, как следователь, вынужден вникать, как все было сделано, как и чем работали мастера. Есть, конечно, общие приемы, наработки, но, в том числе, и на этом памятнике мы увидели у мастеров собственный почерк. Хочу сразу сказать, что эта церковь рубилась очень быстро. Не знаю, были ли это местные мастера или их откуда-то нанимали, но они явно торопились. Может, им было холодно (смеется). Материал при этом у них был серьезный, какой редко можно встретить в Карелии. В основание положены бревна с огромным диаметром – 42 по вершинке! У нас это, пожалуй, можно было увидеть только в Успенской церкви в Кондопоге. А для Архангельской области это довольно обычное явление.

– Видимо, тогда на берегу Белого моря рос такой лес.

– Видимо, да. Хотя вокруг самой Унежмы одни болота, и эти бревна все равно приходилось откуда-то перевозить.

– Как я понимаю, на карельском побережье Белого моря, такой кубоватый храм сохранился лишь в Вирме?

– Да, я больше с ними не сталкивался, поэтому у меня и опыта работы с кубами не было. Тем более было интересно, потому что этот куб в Унежме достался нам уже в разобранном состоянии. Он грозил обрушиться внутрь храма, и это была бы для памятника катастрофой. Волонтеры «Общего дела» вместе с реставратором Андреем Бодэ очень качественно разобрали этот куб и провели консервацию храма. Но все равно памятник достался нам в удручающем состоянии, с очень сильными утратами. Во время Великой Отечественной войны в кубе еще и вырезали смотровые окна для ведения наблюдения за морем.

Нам, по сути, нужно было заново собрать этот куб. Дело в том, что рубленая конструкция составляет только основу куба, а дальше на нее наращивается каркас, и с этим каркасом нужно попасть в геометрию памятника, чтобы не нарушить его формы. Куб мы рубили на земле, а потом поднимали его наверх, и все это время нам приходилось высчитывать необходимые объемы.

Кроме того, мы впервые работали с таким кровельным материалом как гонт. У нас в Карелии его редко где можно встретить, и раньше мы использовали либо доски, либо лемеха.

– Вы занимались реставрацией Никольской церкви вместе с «Общим делом»?

– Да, на мой взгляд, появление у нас в стране такого проекта как «Общее дело» дало шанс очень многим памятникам деревянной архитектуры. Помимо того, что многие из них удалось отреставрировать, участники проекта консервируют значительную часть храмов и часовен для будущих реставрационных работ. К примеру, в Карелии в следующем году законсервировать планируется три деревянных памятника. Это даст им надежду выжить – в том состоянии, в котором они сейчас находятся.

Когда «Общее дело» предложило нам поработать в Унежме, я посмотрел на карте, где это, и мне стало любопытно, как туда вообще попадают. Там нет ни дорог, ни электричества. Добраться туда можно только на гусеничном ходу или по морю – на болотоходе. Но материалы для реставрации, к счастью, были завезены «Общим делом» заранее, и это тоже был своего рода подвиг, потому что минувшей зимой машина с материалами просто провалилась под лед в море. То есть эта реставрация для нас и для волонтеров – настоящее приключение и погружение в историю. Конечно, мы везем с собой электрические станции, но никаких кранов и другой такой техники у нас нет, поэтому фактически приходится использовать исторические технологии – всякие лебедки и блоки. По сути, мы повторяем то, чем занимались мастера, которые строили эту церковь. Только они поднимали конструкции за счет воротов, а мы используем электрическую лебедку. Однако самое главное – это потрясающее, живописное место. Это берег Белого моря, где сохранились дома, построенные в 20-е годы прошлого века. А красоту беломорских скал, на мой взгляд, вообще трудно с чем-либо сравнить.

– А в самой деревне уже никто не живет?

– Туда приезжают только в летний период, на охоту и рыбалку. Зимой там нет никого. Последняя жительница Унежмы – Ольга Григорьевна Куколева – умерла в 2006 году в 90 с лишним лет. Она категорически отказывалась из деревни уезжать и жила в ней в полном одиночестве.

– И для кого вы тогда реставрируете эту церковь?

– На самом деле, это очень важный вопрос. Иногда кажется, что реставраторы реставрируют такие церкви сами для себя. Но этим летом в Унежме было довольно много народу, а в августе в Никольском храме даже прошла первая литургия. Я знаю, что кто-то из участников проекта «Общее дело» хотел бы там жить. В деревне есть туристический домик, куда приезжают гости почти весь летний сезон – с мая по октябрь, и восстановленный деревянный памятник станет для Унежмы еще одним местом притяжения. Я раньше не верил в то, что храм может возродить какое-то место. Мне казалось, что сначала люди появляются, а потом храм. А теперь я думаю, что может быть и наоборот.

Место притяжения: зачем в заброшенной деревне восстанавливают храм - МК Карелия (mk.ru)

15 сентября 2015

15 сентября 2015

10 октября 2023

10 октября 2023

19 октября 2024

19 октября 2024

Комментарии и обсуждение

В ходе двухнедельных работ была закончен основной этап консервационных работ на храме свт. Николая Чудотворца. Произведен демонтаж аварийного куба и сборка его на земле. Над кубом сооружена консервационная кровля, под которой, кроме самого куба, размещены для дальнейшего сохранения части бревен из четверика, трапезной, а также элементы обшивки храма, образцы гонта с куба. Внутри трапезной, в четверике и в алтаре выполнена расчистка завалов. Демонтированы верхние аварийные венцы повала четверика. Над четвериком размещена консервационная кровля. Установлен крест.

Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера

11 августа 2023 года, в день Рождества святителя Николая Чудотворца, в деревне Унежма (Архангельская область, Онежский район) состоялась первая за 95 лет Божественная литургия в восстанавливаемом храме свт. Николая Чудотворца (1826 г). Службу возглавил руководитель проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" протоиерей Алексей Яковлев, в сослужении с иереем Вячеславом, священником из г. Онега. Специально к этой службе были приобретены и освящены колокола, которые разместили на звоннице.

На Литургии и на утренней, которая была отслужена накануне, присутствовали жители из соседних деревень, потомки жителей Унежмы, плотники - реставраторы и участники экспедиции "Общего Дела".

Унежма - это одна из самых труднодоступных деревень, где трудятся в настоящее время добровольцы. Реставрация храма свт. Николая производится путём полной переборки, к работам привлечены профессиональные плотники-реставраторы.

https://obsheedelo.ru/news/11-avgusta-v-den-rozhdestva-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-v-derevne-unezhma-arkhangelskaya

Реставрация храма в поморском селе Унежма на берегу Белого моря продолжается волонтерами из проекта "Общее Дело". В канун праздника Воздвижения Креста Господня был установлен новый крест на храме святителя Николая Чудотворца. Работы по ремонту храма продолжаются.

Статья «Унежемский Никольский приход. Церковный ансамбль – история строительства»

Церковный ансамбль в Унежме - история строительства. Значимые даты.