«…Церковь Сан Витале представляет из себя восьмиугольный мартирий византийского типа, близкий к церкви Сергия и Вакха в Константинополе. Она была заложена еще при епископе Экклесии (521–532), но построена между 538 и 545 годами. По-видимому, все ее мозаики одновременны (546–547), и различие их стиля следует объяснять не тем, что они исполнены в разное время, а тем, что здесь работали разные мастера, к тому же использовавшие разные образцы. Церковь Сан Витале возведена на средства богатого банкира Юлиана Аргентария, которого теперь склонны рассматривать как тайного агента Юстиниана, подготовившего захват Равенны Велисарием. Храм был торжественно освящен в 547 году епископом Максимианом (546–554), ставленником того же Юстиниана. Этот некогда скромный диакон из Поло (Пула) в Истрии был направлен византийским императором в Равенну для проведения угодной ему религиозной политики. Максимиану пришлось преодолеть сильное сопротивление равеннцев, симпатии которых он в конце концов завоевал богатыми дарами и постройкой многочисленных церквей.

Попадая в Сан Витале, сразу оцениваешь специфические свойства мозаики, которая лишь здесь по-настоящему раскрывает таящиеся в ней красоты. Мозаика на гладких поверхностях (например, на стенах базилик) никогда не смотрится так, как на изогнутых (на арках, сводах, конхах, парусах и тромпах). Только тут она обретает полноценное эстетическое значение, поскольку размещенные под различными углами кубики смальты начинают искриться и переливаться различными оттенками. Это как раз и можно наблюдать в интерьере Сан Витале. Центральное подкупольное пространство охвачено восемью высокими арками. Через одну из них открывается пресбитерий, семь других заключают экседры и разделены на два этажа колоннами и аркадами. Большое главное помещение воспринимается в потоках света, который льется из окон купола и арочных проемов галерей.

Лучи света, идущие в разных направлениях, дематериализуют мозаику, заставляя загораться неземным блеском ее поверхность. Под влиянием неравномерного освещения краски мозаичной палитры приобретают такое богатство и разнообразие оттенков, которое тщетно было бы искать в мозаиках, освещенных ровным рассеянным либо прямым и слишком ярким светом. Для верного художественного восприятия мозаика нуждается в таинственном, мерцающем освещении. Недаром она так хорошо сочетается с горящими свечами. И мозаики Сан Витале дают нам почувствовать очарование того вида монументальной живописи, который был излюбленным в раннехристианских и византийских храмах и который представлен в наше время лишь несколькими случайно сохранившимися памятниками.

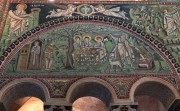

В Сан Витале мозаика украшает апсиду и арку, свод и стены пресбитерия (вимы). В конхе апсиды представлен восседающий на сфере земной Христос Еммануил. Левой рукой он опирается о свиток, скрепленный семью печатями, а правой рукой протягивает венец мученической славы св. Виталию, которого ему представляет ангел. Другой ангел встречает епископа Экклесия, несущего в дар модель основанной им церкви. Из скалистой почвы, усеянной лилиями, вытекают четыре тайных реки, которые символизируют четыре Евангелия. Подчеркнуто симметричная композиция и яркие, напоминающие драгоценные эмалевые сплавы краски (зеленая, голубая, синяя, фиолетовая, белая в сочетании с золотом) придают всему изображению особо торжественный характер. Мозаика конхи является одной из самых тонких по исполнению. Здесь работали опытные мастера, знавшие византийское искусство в его столичных вариантах.

Гораздо грубее, но по-своему экспрессивнее мозаики пресбитерия, принадлежащие другим художникам, чье творчество более крепко связано с местными традициями. Эти мозаики имеют сложное символическое содержание, в основе которого лежит идея о жертвенной природе Христа. Поэтому здесь, в соответствии с литургией, акцент поставлен на ветхозаветных изображениях, намекающих на крестную смерть Христа и на таинство евхаристии. На своде зритель видит медальон с мистическим Агнцем, который поддерживают четыре ангела, а на стенах парящих ангелов, несущих медальоны с крестами, Гостеприимство Авраама (наглядная демонстрация отрицавшегося арианами равенства Сына Божьего лицам св. Троицы), Жертвоприношения Авраама, Авеля и Мельхиседека (ветхозаветные прообразы крестной смерти Христа и его священнического сана), фигуры пророков Иеремии и Исаии (ветхозаветные прообразы евангелистов) и три сцены из жизни Моисея: Моисей получает законы, Неопалимая купина на горе Хорив и Моисей пасет стада своего тестя Иетра (теологи рассматривали Моисея как образ и подобие Христа).

Тройные арочные проемы верхней галереи фланкированы, по две с каждой стороны, изображениями четырех евангелистов и находящимися над ними их символами (евангелисты здесь введены как авторы повествования об евангельских событиях и как распространители христианского учения). На входной арке размещены медальоны с полуфигурами Христа, двенадцати апостолов и сыновей св. Виталия святых Гервасия и Протасия. Наконец, на триумфальной арке представлены два летящих ангела, которые несут медальон с крестом, и два града: Иерусалим и Вифлеем.

Мозаики пресбитерия, частично пострадавшие от грубых реставраций, несколько выпадают из рамок равеннского искусства своей нарочито сложной символикой, которую, как известно, высоко ценили в Константинополе. Возможно, иконографическая программа этих мозаик восходит к византийским источникам. Но по стилю и характеру выполнения — смелому, экспрессивному и в то же время несколько грубоватому — мозаики неотделимы от художественной культуры Равенны. И в них дает о себе знать упрощение формы и цветовых соотношений. Однако мозаикам пресбитерия присущи сила и непосредственность выражения, что во многом компенсирует примитивность технических приемов. Особенно примечательна трактовка скалистого пейзажа, уступы которого, похожие на обломки кристалла, окрашены в яркие голубые, желтые, зеленые, лиловые и пурпуровые тона и местами тронуты золотом. На расстоянии эти краски выявляют объем блоков, вблизи же они воспринимаются в виде ослепительно яркого ковра, чарующего глаз красотою самых неожиданных цветовых сочетаний, которые странным образом напоминают украшенные эмалями варварские изделия из золота.

Особое место среди мозаик Сан Витале занимают портреты Юстиниана и Феодоры, размещенные на боковых стенах апсиды, по сторонам от окон. Для их исполнения были выбраны, по-видимому, лучшие из равеннских мастеров, которым дали столичные образцы. Это должны были быть царские портреты, рассылавшиеся в провинции Византийской империи для копирования. Такие портреты обычно включали в себя фигуры императора и императрицы с ближайшей свитой. В Равенну могли попасть и другого типа композиционные схемы, применявшиеся при изображении императорской четы во время торжественных выходов, когда она приносила драгоценные дары какой-нибудь церкви. Перед равеннскими мозаичистами стояла трудная задача: создать на основе таких столичных образцов оригинальные композиции, которые передавали бы вымышленные исторические события, никогда не находившие себе места в действительности. И они неплохо справились с этой непривычной для них задачей.

Юстиниан изображен приносящим в дар церкви тяжелую золотую чашу. Он представлен, как и все другие, в строгой фронтальной позе. Голова его, увенчанная диадемой, окружена нимбом. Так как царь обычно снимал диадему при входе в нарфик, где его встречало духовенство, есть основание полагать, что на мозаике запечатлен момент, когда процессия еще не вошла в церковь. Справа от Юстиниана стоят двое придворных в патрицианских одеждах — это, вероятно, известный византийский полководец Велисарий и praepositus, один из высших чинов византийского двора (только он и патриарх имели право возлагать диадему на голову императора). Далее мы видим телохранителей, чьи фигуры полуприкрыты парадным шитом с монограммой Христа. За левым плечом Юстиниана виден пожилой человек в одежде сенатора, являющийся несомненным портретом (эту фигуру долгое время необоснованно принимали за изображение банкира Юлиана Аргентария).

Часть композиции слева от Юстиниана заполнена фигурами епископа Максимиана с крестом в руке и двух диаконов, один из которых держит евангелие, а другой — кадило. Мозаичист допустил явный композиционный просчет, так как крайняя фигура едва уместилась на отведенном ей месте, и ее слегка вытянутая левая рука, как бы указывающая путь для процессии, перерезает поддерживающую кассетированное перекрытие колонну. В этом групповом портрете Юстиниан и Максимиан выступают как авторитарные представители светской (imperium) и церковной (sacerdotium) власти, причем первый облачен императорской potestas, а второй — епископской auctoritas. Поэтому их фигуры занимают доминирующее место. По той же причине над головой епископа красуется горделивая надпись: Maximianus. Роскошные одеяния дали возможность мозаичистам развернуть перед зрителем все ослепительное богатство их палитры — начиная от нежных белых и пурпуровых тонов и кончая ярко-зелеными и оранжево-красными. Особой тонкости исполнения они достигли в лицах четырех центральных фигур, набранных из более мелких кубиков. Это позволило им создать четыре великолепных по остроте характеристики портрета, в которых, несмотря на ярко выраженные индивидуальные черты, есть и нечто общее: особая строгость выражения и печать глубокой убежденности.

Еще тоньше по колориту другой групповой портрет, изображающий императрицу Феодору и ее свиту. Феодора стоит в нарфике, собираясь пройти через дверь на лестницу, ведущую на женскую половину галереи. В руках она держит золотую чашу, на ее голове, окруженной нимбом, роскошная диадема, на плечах тяжелое ожерелье. На подоле хламиды императрицы вышиты золотые фигуры трех несущих дары волхвов, намекающие на приношение Феодоры. Для большей торжественности фигура императрицы обрамлена нишей с конхой, которую А. Альфёльди склонен рассматривать как «нишу прославления». Перед Феодорой шествуют два телохранителя, один из которых отодвигает завесу перед дверью, а другой стоит совершенно неподвижно, скрыв руку под хламидой. За Феодорой следует группа придворных дам, возглавляемая дочерью и супругой полководца Велисария. И здесь роскошные византийские одеяния дали мозаичистам повод блеснуть изысканными колористическими решениями. Особенно красивы краски на трех центральных женских фигурах. Их лица набраны из более мелких и более разнообразных по форме кубиков, что облегчило передачу портретного сходства. Лица остальных придворных дам, как и лица стражи в мозаике с Юстинианом, носят стереотипный характер и мало выразительны. В них высокое искусство уступает место ремеслу и рутине.

Мозаики Сан Витале, выполненные в одно время, но разными мастерами, наглядно свидетельствуют о том, насколько богатыми кадрами художников обладала Равенна еще в середине VI века. Об этом же говорят и мозаики Сант Аполлинаре ин Классе и Сан Микеле ин Аффричиско, в которых, однако, сильнее дают о себе знать местные равеннские черты и где уже ясно чувствуется начинающийся упадок монументальной живописи Равенны…»

Источник: Лазарев В. Н. «История византийской живописи» на сайте «Христианство в искусстве»

Комментарии и обсуждение