Козельщина. Козельщанский монастырь Рождества Богородицы.

Престолы:

Год основания: 1885.

Епархия: Украинская Православная Церковь Московского патриархата. УПЦ МП, Кременчугская епархия

Адрес: Украина, Полтавская область, Кременчугский район, поселок городского типа Козельщина

Координаты: 49.215777, 33.852081

Ссылки:

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Хроника строительства монастыря

1. Рождество-Богородичная церковь (освящена в 1882 году), разобрана в начале ХХ века по причине строительства нового храма;

2. Преображенская церковь в теплом монастырском корпусе (освящена в 1891 году). Боковые приделы — с престолом в честь Святой мученицы (или преподобной) Елисаветы и Святителя и Чудотворца Николая;

3. Рождество-Богородичный собор (освящен в 1906 году). Основной придел — с престолом в честь Рождества Божьей Матери, боковой — в честь Святых Равноапостольной Марии Магдалины и Праведной девы Олимпиады;

4. Странноприимница, больничный корпус, иконописная мастерская, мужская и женская школы, кирпичный завод, водопровод, мастерские и хозяйственные помещения.

Главная святыня обители — чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Козельщанской. В обители находятся также части мощей некоторых святых.

После 1917 года земля и часть имущества монастыря были национализированы. В 1929 году в соборе устроили театр. Мрамор с иконостаса был использован для хозяйственных нужд - выкладывания дорожек. На иконных досках с оборотной стороны писали портреты передовиков производства. В предвоенные года в соборе содержали "врагов народа”, конвоированных с западных областей Украины, и военнопленных поляков. В 1941 году в его помещении квартировали части Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны собор был частично поврежден снарядами, от которых стены дали трещины. Начиная с 1943 года здание использовалось как котельная для школы, весовая, мастерская, для ссыпки хлеба.

В монашеском корпусе с Преображенской церковью после 1929 года находилась школа. В 1941 году верхний этаж здания занимали части Красной Армии, потом там снова была школа. В самом храме устроили спортзал. Остальные монастырские здания, начиная с 1920-х годов, были заняты под зоотехническую школу, амбулаторию, больницу, электростанцию, общежитие для служащих, потребительское общество, столовую и т. д. В 1943 году 12 монастырских помещений сгорело.

С 1992 года собор реставрируется. В 1998 году весь корпус освободили и передали в монастырское пользование.

По материалам сайта pravoslavie.ua

Козельщанский Рождество-Богородичный женский монастырь ведет свою историю с 80-х годов XIX ст.

В Кобелякском районе Полтавской области есть небольшое село Козельщина, бывшее родовое имение графини Софии Михайловны Капнист, перешедшее к ней по дарственной записи от Павла Ивановича Козельского, по имени которого оно названо. До конца февраля месяца 1881 года это село не было ничем замечательно. Но вот событие, совершившееся здесь 21 февраля 1881 года, и события последующего времени сделали это село замечательным и известным по всей обширной Российской империи. Этим событием было чудо милости Божией, чудо исцеления по суду человеческому неисцелимо больной дочери графа Капниста, девицы Марии, явленное по крепкой вере и горячей молитве ее у иконы Божией Матери, которая с давнего времени составляла фамильную драгоценность, чтимую не только семьей, но и многими сторонними людьми, знавшими о существовании этой иконы. На ней изображена Богоматерь в хитоне, усыпанном звездочками; на коленях Ее покоится Предвечный Младенец, держащий в правой руке крест. В нижнем углу правой стороны св. иконы изображена часть стола, на котором стоит сосуд и лежит ложечка. Само начало иконы неизвестно за отсутствием сведений. Судя по характеру живописи, икону, очевидно, писал художник итальянской школы. От этой-то св. иконы и получила исцеление дочь графа Капниста, девица Мария. Во время учебы в Полтавском институте благородных девиц тяжело заболела вывихом от неправильного уклона ноги в сторону. Болезнь перешла в сустав другой ноги и плеч, затем была поражена нервная система. Лечили в Харькове, на Кавказе и в Москве у знаменитых врачей. Представилась возможность обратиться за помощью к парижскому профессору Шарко. Собираясь в путь, Мария начала чистить ризу иконы и крепко молиться перед заступницей. Всю тяжесть недуга, всю скорбь и отчаяние, больная излила перед ликом Божией Матери. И услышана была слезная, горячая молитва больной.

Вдруг она почувствовала что-то необычайное — присутствие жизни и силы в руках и ногах. С глубокой верой, с благодарностью к неисповедимым путям промысла Божия все изливали свои чувства пред иконой Божией Матери, во время молебна, тотчас же совершенного пред Нею приходским священником. И нет надобности ехать в Москву. Осталась другая цель поездки — религиозно-нравственная. Врачи выразили недоумение и отказались объяснить с научной точки зрения такую болезнь и мгновенное выздоровление, подобных случаев в их практике не было.

Разнеслась молва о чуде исцеления. В московской квартире графа начали стекаться люди для поклонения чудотворной иконе. Преосвященный Алексий благословил икону для всенародного поклонения. Еще до их возвращения вся окрестность уже знала о благодатных исцелениях от Козельщанского образа. Стали собираться люди для поклонения образу. Хранить икону дома не стало возможности. С разрешения Полтавского Владыки Иоанна граф устроил временную часовню, где поместили икону 23 апреля 1881 года. Иногда к иконе стекалось от 5 до 7 тысяч человек, богатых и бедных, разных сословий, для чествования и молебнов.

8 сентября 1881 года в день Рождества Божией Матери с разрешения епархиального начальства был положен первый камень в основание храма. При участии графа к 7 сентября 1882 года храм был готов, освящен архиепископом Иоанном в честь и славу Пресвятой Богородицы, придел — в честь Марии Магдалины. Со временем благоустраивается Козельщанский приход. Граф ходатайствует о создании женской общины, обещая пожертвовать землю из своего имения. Синод указом от 1 марта 1885 года благословил учредить женскую общину с больницей, школой, богадельней. В апреле 1885 года начальницей общины назначена м. Олимпиада из Золотоношского Богословского монастыря.

4 июня 1886 года м. Олимпиада прибыла с сестрами в Козельщину, для большей торжественности был устроен крестный ход, икону несла исцеленная Мария, не чувствуя тяжести, хотя икона была ей не под силу. 22 июля 1887 года положено основания корпуса с зимней церковью, освященной в честь Преображения Господня, придел — в честь Святителя Николая.

Указ Синода от 17 февраля 1891 года возвещал об возведении общины в монастырь. На малом входе м. Агния возведена в сан игумении. Этим днем завершается первый период жизни обители и ее устроения. Преемницей игум. Агнии стала игум. Олимпиада, настоятельница Красногорского монастыря, бывшая первой начальницей общины.

10 августа 1900 года Владыкой Илларионом совершена закладка собора. Каменные работы продолжались три года, храм был готов к осени 1903 года. Игуменией Олимпиадой I устроен иконостас из мрамора, который изготовлен в мастерской Менциони в Ростове-на-Дону. Иконы писал Московский художник Гурьянов. К январю 1906 года собор в основном был окончен. По благословению владыки Иоанна на 23–24 июля 1900 года было назначено освящение двухпрестольного храма. Главный — Рождества Божией Матери, придельный — Марии Магдалины и преподобной Олимпиады. Игум. Олимпиада I награждена крестом с бриллиантовым украшением за труды по сооружению собора. 4 мая 1904 года обитель посетил Император Николай Александрович и Государственный Наследник Михаил Александрович, пожелавшие поклониться чудотворному образу Божией Матери во дни переживаемых Россией испытаний. От станции Император до обители шел пешком. Выслушав приветствие, Царственные богомольцы приложились к кресту, к чудотворному образу Божией Матери, пожертвовали 1500 тысяч рублей.

Недалеко от обители в Кременчугском уезде, на берегу реки Псел, находилась монастырская дача «Обиток». В скиту жили 15 сестер, пели в церкви, вели хозяйство. Храм в скиту освящен в честь Божией Матери «Всех скорбящих радосте».

В 1929 году советские власти закрыли монастырь, сестры перешли жить в скит, духовником которого был архм. Александр (Петровский) — ныне новоканонизированный поместным собором священномуч. Александр. архиеп. Харьковский. Перед закрытием монастыря на образе Божией Матери, находившемся на святых вратах обители, на лике начали выступать кровяные слезки. Советские власти, чтобы не распространялись слухи о чуде Божией Матери, принуждали игумению Олимпиаду II подписать бумагу, что с иконы выступает краска, а не кровь, Матушка Игумения, письмоводительница — мон. Феофания и р. Б. Анна отказались скрыть чудо, за что и были отправлены в Полтавскую тюрьму. В 1937 году игум. 0лимпиада II была зверски замучена в той же тюрьме — на груди ей вырезали крест. Место погребения ее не известно.

Второй период жизни монастыря начинается с военного времени. В 1941 году немецкие войска вошли в Козельщину. Главный штаб разместился в соборе. Ночью, когда все спали, дежурные заметили женскую фигуру во всем черном. Они начали преследовать ее, стараясь задержать, стреляли, но пули пролетали мимо. Так продолжалось несколько ночей. Распросив окрестных жителей, узнали, что здесь до 1929 года существовал женский монастырь, и сразу же покинули собор. Через некоторое время открылся монастырь. Сошлись сестры, и началась монастырская жизнь, полная лишений и скорбей, в это нелегкое для всех время монахиня Феофания (Зонова) была возведена в сан игумении. Монастырю отдали подвальный и 1-й этажи игуменского корпуса с церковью. Над ними размещалась школа, что мешало Богослужению и нарушало монастырский уклад жизни. Но старая монашеская закалка помогала сестрам переносить все трудности с терпением и благодарением Богу. На праздник Вознесения в 1949 году было объявлено о закрытии обители. Сестрам предложено переехать в Лебединский монастырь Черкасской епархии, который постигла та же участь в 1951 году.

Массовое возвращение церквей и монастырей забило свежим источником в душах верующих. В 1990 году весна возрождения наступила в Козельщине. 6 марта, в день празднования чудотворной иконы, в соборе впервые, через много лет после его закрытия, совершилось богослужение, настоятелем новооткрывшейся церкви назначен священник о. Петр (Дурко).

В 1992 году содействием архим. Антония (Кузнецова), бывшего воспитанника игумении Феофании, были собраны оставшиеся козельщанские сестры. Монахиня Ираида (Кравцова) назначается старшей сестрой в новооткрывшуюся общину. Гомельский владыка Аристарх и архим. Антоний пожертвовали общине церковную утварь. В том же году по инициативе благочинного Кременчугского округа, куда входил Козельщанский район, архимандрита Филиппа, общине был дан статус монастыря. Монахиня Ираида возведена в сан игумении осенью 1992 года. Ходатайством настоятельницы возвращены часть игуменского корпуса и некоторые постройки. Матушка игумения положила много трудов на возрождение монастыря: началась реставрация собора, ремонт зимней церкви и келий для сестер, заведено хозяйство, приобретена техника. При помощи Кременчугского завода «Нефтеоргсинтез» проверено газовое отопление и ведутся восстановительные работы в соборе.

23 февраля 1993 года чудотворная Козельщанская икона была перенесена в Козельщанский монастырь. Икона долгие годы хранилась в одной из частных квартир в Киеве (недалеко от Ленинградской площади), где жили бывшие монахини Козельщанского монастыря. По пути следования икону для поклонения привозили в Троицкую церковь и Успенский храм г. Кременчуга и в Свято-Николаевскую церковь г. Комсомольска. Торжественное перенесение иконы из Киева было вдохновлено и организовано игуменией Ираидой и архимандритом Филиппом (Осадченко, ныне архиепископ Полтавский и Миргородский).

После тяжелой, продолжительной болезни, сопряженной с трудами по восстановлению обители, игуменья Ираида отошла ко Господу 22 июня 1996 г. Погребение возглавлял архиеп. Феодосий со множеством духовенства и мирян, приехавших с разных епархий, давших и любивших матушку. Ее восприемницей стала бывшая благочинная монахиня Серафима (Новомодная). 26 ноября 1996 года митрополитом Феодосием возведена в сан игумении.

Продолжается реставрация собора, церкви и других монастырских зданий. Молитвами и заботами игуменьи Серафимы насельницы несут послушания воссылают молитвы и благодарения за милость Бога и Царицы Небесной.

По материалам: http://www.p-seminaria.ru/monk.htm

Козельщанский женский монастырь Рождества Богородицы — православный женский монастырь Кременчугской епархии. Главная святыня обители — Козельщанская икона Божией Матери. При монастыре имеется гостиница для паломников. По одним данным, Козельщина основана в 1-й четверти XVII в. и с 1654 г. входила в состав Кобелякской сотни Полтавского полка; по другим – Козельщину основал в 1-й четверти XVIII в. Кобелякский сотник Павел Козельский. Его отец, войсковой товарищ Полтавского полка Степан Козельский, считается начальником украинского казацко-старшинского рода Козельских. Старший сын Павла, Иаков, служил Полтавским есаулом, а младший, также Иаков, стал известным философом и математиком. Сын старшего из сыновей Павла, Федор, был поэтом и мемуаристом (собрание его сочинений издавали в 1769-1771 и 1778 г.г.). Последним из рода владел Козельщиной предводитель дворянства Кобелякского уезда Полтавской губернии Павел Козельский (†1879), завещавший это имение Софии Капнист– дочери математика Михаила Остроградского(1801-1861) и жене графа Владимира Капниста (потомок поэта и общественного деятеля Василия Капниста, †1823).

В начале 1880 г. семью Капнистов постигло горе – тяжкий недуг 15-летней дочери Марии, которая училась в Полтавском институте благородных девиц. Годы спустя Мария вспоминала: «Училась хорошо. Была общей любимицей… Любимым моим занятием было прыгать по лестнице, по ступенькам сверху вниз. Сначала через две, потом через три. А раз перепрыгнула через пять. И впервые почувствовала боль в ступне ноги. Сначала скрывала эту болезнь. Но она становилась все острее… Воспитательница обратила внимание, пригласила врача, и оказали первую помощь. Но боль не унималась. Появилась опухоль, стало выкручивать ногу… Забинтовали в гипс. Так пролежала до Св. Пасхи… Вторую ногу стало выворачивать… Я пережила новые мучительные боли… И вторую мою ногу залили в гипс». Рекомендованные харьковскими врачами гипсовые повязки и поездка на Кавказские минеральные воды не принесли облегчения. Практикующий на Кавказе врач советовал обратиться в Москву, Петербург, Германию или Францию, в последнем случае – к невропатологу Шарко. Но и осенне-зимняя поездка в Москву, где в лечении девушки принял участие Николай Склифосовский, не изменила положения. «Отец… написал Шарко, – вспоминала Мария Капнист. – Тот ответил, что специально в Полтаву не поедет, но в Москве готов осмотреть больную» (врач собирался туда по приглашению – к больной дочери купца Ивана Лямина). Граф остался в Москве ожидать телеграммы о выезде Шарко в Россию и отпустил дочь с женой на отдых в Козельщину.

21 февр. 1881 г. он прислал телеграмму с вызовом. В тот же день Господь даровал Марии исцеление через фамильную святыню Капнистов – икону Пресвятой Богородицы. Мария Владимировна рассказывала: «Начались приготовления к отъезду… Мать почти оставила меня одну. А я каждую минуту зову ее посидеть, поговорить, успокоить. Наконец, мама устала от моих просьб и раз приходит и приносит мне образ Божией Матери и говорит: «Маша, вот наш фамильный образ. И в нашей семье живет предание: если кто из больных приложится к образу и почистит его, тот обязательно выздоровеет». С этими словами и подает мне образ Божией Матери, а я тут же подумала: хочет отвязаться от меня... Но я образ все-таки взяла, и полотенцем отерла его, и, усмотревшись в лик Божией Матери, стала молиться: «Пречистая Богомати! Я – калека. Мне горькая жизнь уготована. Возьми меня к Себе или восстави от одра болезни». В один миг сильная боль, появившаяся в позвоночнике, заставила меня закричать и лишила меня сознания. Все сбежались на мой крик. Я вскоре очнулась и почувствовала, что ко мне вернулась способность владеть ногами. «Мама! Я исцелилась!» – воскликнула я. «Перестань, Маша, этим не шутят». «Но посмотри, посмотри, я шевелю ногами». …Позвали врача, сняли гипс, я поднялась, села на кровати, а потом бросилась на шею матери. Но ноги ослабели, и я снова улеглась на постель. С этих пор я быстро стала крепнуть и к отъезду в Москву ходила, как все». Путешествие в Москву обрело новый смысл – засвидетельствовать перед врачами подлинность чуда («Если бы не профессора, лечившие больную, я не поверил бы Вам», – сказал графу Шарко).

«Религиозная Москва, заслышав о чуде от св. иконы, двинулась к нам в Лоскутную (гостиницу) на поклонение образу... – писал граф. – Засыпали нас грудами карточек, выражая горячее желание поклониться святыне и хотя на минуту привезть икону к их больным домашним. Разнеслась молва об исцелениях в Москве, два-три случая поразительные я сам знаю. Многие предлагали содействовать украшению иконы или устройству церкви… Когда, с дозволения преосвященного Алексия, я дал нашу дорогую икону для всенародного поклонения в церковь, когда я увидел тысячи молящихся, когда услыхал я и от священника, и от старосты, что они не запомнят такой толпы молитвенников, – я был поражен величием благоговения православного народа к религиозной святыне, а вместе и величием совершившегося события… Все это происходило как раз в роковое время, в первых числах марта (1 марта 1881 г. террористами был убит император Александр II), и смело скажу, что, несмотря на весь ужас, охвативший всех, во многих благотворно было парализовано то неотразимое впечатление, которое давило душу и терзало сердце, возбуждая в скорбной душе покаяние… Теперь много более я стал религиозен, чем каковым был. Молюсь и нахожу удовольствие в молитве».

В конце марта 1881 г. Капнисты вернулись в Козельщину. Сюда же потянулись и богомольцы, желая помолиться у чудотворной иконы. В апреле граф воздвиг в своем саду часовню и 23-го числа того же месяца перенес в нее святой образ. К иконе приходили сотни верующих, 2 приходских священника по очереди совершали молебны и акафисты, в кружку для пожертвований на постройку церкви поступали десятки тысяч рублей. Графу начали присылать известия о новых исцелениях (для их проверки 4 июля 1881 г. Козельщину впервые посетила особая комиссия). 8 сент. 1881 г. на холме в четверти версты от часовни заложили деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, освященный 7 сент. 1882 г. (9 сент. был также освящен придел св. равноап. Марии Магдалины). В 1883 г. при храме устроили помещение для причта, зимнее помещение для богомольцев, больницу и аптеку.

1 марта 1885 г. при храме была учреждена женская община монастырского типа. Ее насельницами определили 20 послушниц во главе с монахиней Олимпиадой из Золотоношского монастыря. 6 апр. 1886 г. они прибыли в Козельщину, 3 июня того же года состоялось перенесение чудотворной иконы из часовни в храм, а 4 июня – торжество открытия общины. 22 июля 1887 г. в обители заложили большой корпус келий с теплой церковью, в том же году – построили странноприимницу для бедных богомольцев и причтовый дом, в 1888 г. – учредили школу иконописи для способных насельниц и 2 церковно-приходские школы в отдельных постройках: мужскую (1 класс) и женскую (2 класса) с общежитием на 30 девочек, включая 20 сирот на полном содержании общины (кроме общеобразовательных предметов, девочек обучали рукоделию, рисованию и кулинарии). 21 окт. 1890 г. был освящен левый придел теплой церкви (во имя св. мч. Елисаветы). В конце окт. 1890 г. – январе 1891 г. правительство рассмотрело и одобрило проект преобразования общины в монастырь: к тому времени она насчитывала более 100 сестер, имела вклад графа Капниста в 50 тысяч рублей и пожертвованные его семьей земли под усадьбу и хозяйственные угодья. Торжества по случаю преобразования обители прошли 15-18 февраля 1891 г. При этом 16 февраля было совершено освящение правого придела теплой церкви (во имя свт. Николая Мирликийского), а 17 февраля – освящение ее главного престола в честь Преображения Господня и возведение начальницы монахини Агнии в сан игумении (еще в 1856 г. свт. Филарет, митрополит Киевский, сказал ей, тогда девице Александре Щербаковой, при свидетелях: «Будет игумениею»).

Продолжив благоустройство обители, игумения Агния расширила девичью приходскую школу (до 90 учениц) и ее общежитие (до 60 мест), построила гостиницу (для состоятельных посетителей), каменный дом причта, ряд дополнительных корпусов келий и хозяйственных строений, приумножила число земельных угодий, в 1894 г. открыла монастырский кирпичный завод. После кончины матушки Агнии обителью управляла игумения Олимпиада (1896-1915) – ранее 1-я начальница общины (1885-1889) и настоятельница Золотоношского монастыря (1890-1896). Как и ее предшественница, она увеличила число построек и угодий обители, а также ввела в программу мужской школы столярное дело (1906), организовала прокладку водопровода (вода подавалась из колодцев на участке за пределами основной территории монастыря, в ветреную погоду – с помощью ветряка, в тихую – с помощью двигателя, работавшего на газе). Деревянный храм заменили грандиозным каменным собором (построен южнее 1-го, разобранного в ходе строительства) Рождества Пресвятой Богородицы, заложенным 10 октября 1900 г. и освященным 23-24 июля 1906 г. (правый придел – св. равноап. Марии Магдалины и прп. Олимпиады). В 1904 г. обитель посетил св. царь-страстотерпец Николай II. Во время русско-японской (1904-1905) и в начале I-й мировой (с 1914) войн монастырь открывал у себя воинский лазарет (соответственно на 10 и 40 коек).

В связи с революцией, в 1917 г. произошли 1-е самовольные захваты монастырской земли крестьянами. Хозяйство обители значительно пострадало в годы гражданской войны (1918-1920). Драматичной была и судьба Марии Капнист: после исцеления она дала Богу обет безбрачия, но позже вступила в брак, в котором стала матерью двух детей (сына и дочери), однако не была счастлива: ее супруг оказался алкозависимым и умер безвременно. Выйдя впоследствии замуж за известного геолога и общественного деятеля Петра Армашевского, она горячо любила его, но в 1919 г. он был расстрелян большевиками, и в 1920 г. вдова попыталась найти убежище в Одессе. Здесь она сняла комнату у протоиерея кафедрального собора Александра Введенского, который духовно опекал беженку и в 1921 г. предал ее погребению после скоротечной болезни и мирной христианской кончины (им записаны и цитировавшиеся выше воспоминания Марии Владимировны). В 1929 г. монастырь был закрыт, его строения раздали светским учреждениям.

До 1932 г. монашеская жизнь продолжалась в скиту обители в с. Обиток близ Кременчуга. Духовником обители был архимандрит сщмч. Александр (Петровский), будущий архиеп. Харьковский (†1940). Впоследствии, поселившаяся тайно в Полтаве игумения прмц. Олимпиада II (Вербецкая) была выдана властям и замучена в городской тюрьме в 1938 г. (память 2 июня н.ст.). В 1941-1949 г.г. Козельщинский монастырь возродился на время под руководством игумении Феофании (Зоновой).

В начале 1990 г. монастырский собор был передан приходской общине, 6 марта того же года (день празднования в честь Козельщинской иконы) здесь совершилось 1-е со времен закрытия храма богослужение. В 1992 г. оставшиеся козельщинские сестры были приглашены в родную обитель, а приходская община преобразована в монастырь под управлением игумении Ираиды (Кравцовой). Положив немало трудов для возрождения обители, как в материальном отношении (был начат ремонт собора и корпуса с теплым храмом, заведено хозяйство), так и в духовном (действуя в духе кротости и любви, матушка Ираида была заботливой матерью сестрам, умела утешить и приходящих мирян, жила по слову прп. Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся»), игумения отошла к Богу после тяжелой и продолжительной болезни 22 июня 1996 г. Преемницей матушки Ираиды стала игумения (впоследствии схиигумения) Серафима (Новомодная, р. 1918, с 2005 на покое, †2011).

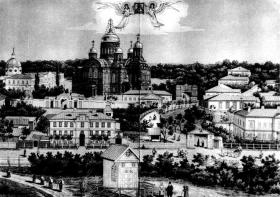

В центре обители, среди широкого и открытого солнцу сквера, поднимается величественный многоглавый собор Рождества Пресвятой Богородицы; вокруг сквера, на разном расстоянии от храма, стоят монастырские корпуса, часть которых осталась в ведении светских учреждений (отчего сложно увидеть границу между исторической застройкой обители и послевоенной застройкой поселка); ближайший к собору и самый заметный из корпусов – 2-этажное здание келий с теплым храмом Преображения Господня – отстоит на 35 м к северо-востоку (к скверу обращен западный продольный фасад со «стандартными» проемами окон, но издали виден купол Преображенской церкви, примыкающей к центру восточного фасада).

Собор Рождества Пресвятой Богородицы сооружен в 1900-1903 г.г. по проекту полтавского епархиального архитектора Сергея Носова и освящен в 1906 г. после отделочных работ. Крестообразный в плане, он увенчан 7-ю куполами в форме луковиц: главный – над средокрестием, 4 угловых – над диагональными пристройками между лучами планировочного креста, 1 со звонницей в барабане – на западном луче креста, 1 малый декоративный – на средней из 3-х апсид алтаря (боковые апсиды примыкают к восточным диагональным пристройкам). Кладка собора, выполненная из красного кирпича, изобилует на фасадах декоративными обрамлениями окон, поясками и нишами. Но главное своеобразие храма – во внутреннем перекрытии без колонн (при больших размерах: длина 37, ширина – 30,5, высота с крестом главного купола – 38 м), с особой системой арок. До революции в интерьере стоял иконостас из белого мрамора со вставками из зеленого бразильского оникса (мастерская Менционе). Оформлением интерьера храма руководил известный киевский художник Николай Мурашко. После закрытия храм использовали под театр, и его интерьер постепенно утратил былое убранство, а перед Великой Отечественной войной здесь держали «врагов народа». В авг. 1941 г. собор занимали советские военчасти (медперсонал одной из них принес на паперти храма присягу на верность Родине). Оккупировавшие Козельщину нацисты разместили в соборе свой штаб, но, после неоднократного явления здесь по ночам женской фигуры в черном одеянии, оставили храм и позволили вновь открыть монастырь. После 2-го закрытия обители собор использовали под клуб, затем в хозяйственных целях.

С 1992 г. собор был на реставрации, в 1998 г. в нем возобновлены богослужения.

Корпус келий с храмом Преображения Господня выстроен в 1887-1890 г.г. Т-образный в плане, он протянулся с севера на юг. Архитектурное решение храма, примыкающего к центру восточного фасада корпуса, по-своему примечательно: основная часть – высокая, с 2-ярусными фасадами, в плане представляет собой равноконечный крест; во входящих углах этого креста – 1-ярусные пристройки, приближающие общий план сооружения к квадрату; при этом приделы храма расположены в паре западных пристроек, и входы в них устроены прямо из корпуса.

Святыни: Козельщанская икона Божией Матери. При закрытии монастыря в 1929 г. икона была тайно вынесена монахинями в скит с. Обиток, а после его закрытия в 1932 г. негласно хранилась в местечке Кобеляках, в 1941-1949 г.г. – вновь пребывала в Козельщинской обители, затем – в Лебединском монастыре на Черкащине, с 1961 г. – в киевской квартире у бывших козельщинских насельниц, 23 февраля 1993 г. была возвращена в Козельщину.

Рождество-Богородичный Козельщинский женский монастырь.

Комментарии и обсуждение

Подробное описание возведения Рождество-Богородицкой женской общины в селении Козельщина Полтавской епархии в женский общежительный Рождество-Богородицкий монастырь. 1891 года февраля 17-го дня.

http://www.p-seminaria.ru/mon_st2.htm