Церковь Сошествия Святого Духа (Трех Святителей) расположена в деревне Смотраковской Шенкурского района Архангельской области. Относилась она к Иоанно-Богословскому приходу 3-го благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии. По материалам 1892 г. место это значится как Богословский — Важский погост, или Трех-Святительская пустынь. Располагался приход на реке Ваге «…в 360 верстах от г. Архангельска, в 21 версте от Шенкурска вниз по течению р. Ваги» и граничил с Ледским, Химаневским, Федорогорским и Райбальским приходами. В его состав входило шестнадцать деревень, большая часть которых была расположена на правом берегу реки Ваги, «не далее семи верст от приходских храмов»; две деревни находились на левом берегу.

До XIV в. рассматриваемые земли были заселены финскими племенами и лишь в 1315 г. перешли в руки новгородцев. Само место известно прежде всего благодаря новгородскому посаднику Василию Степановичу Своеземцеву, пришедшему первый раз на Вагу в 1426 г. и основавшему на реке Пинежке (приток Ваги) «Пинежский городок» для временного пребывания на своих вотчинных землях. Уже в 1450 г. он построил возле городка монастырь с первой деревянной церковью во имя Иоанна Богослова. Вскоре после этого была устроена и вторая церковь — во имя Трех Вселенских Святителей, самая первая предшественница рассматриваемой нами постройки. Для того чтобы материально обеспечить обитель, В. С. Своеземцев в 1452 г. приписал к ней из своих вотчин три деревни с лесами и угодьями. После того, как монастырь был устроен и приведен в благолепный вид, в 1456 г. его попечитель принял пострижение от игумена Серапиона с именем Варлаам. На сегодняшний день он наиболее известен как Варлаам Важский.

Иоанно-Богословский монастырь по-своему благоустройству и многолюдству считался первым на Ваге. В 1764 г. при упразднении монастыря в нем насчитывалось 285 мужских душ. Монахи были переведены в Шенкурский Свято-Троицкий монастырь, а монастырь преобразовали в Богословский приход.

Из сведений, полученных от начальников губерний в 1843 г., о монастыре известно следующее: «… Богословский Пустынный Монастырь. Построен, как из летописи видно, Шенкурской четверти в Ледском стане по реке Пенежиге, возле реки Ваги, начальником этой обители преподобным отцом Варлаамом в 1431 году, а в 1764 году по указу императрицы Екатерины II упразднен и переименован Богословским приходом, об этом приходе по причине бывшего в 730 году пожара никаких древних записей не сохранилось». Вероятно, по этой же причине различается и дата основания монастыря.

На территории монастыря располагалось два храма. Первый Иоанно-Богословский храм сгорел от молнии, об этом сказано в грамоте митрополита Киприана на построение на этом месте новой (второй) церкви от 16 февраля 1627 г. Благодаря описи 1768 г. известно, что церковь была двухпрестольная с папертью: «В той церкви с северной стороны без преграды церковь преподобного Варлаама Важеского Чудотворца, у тех церквей паперть… из Богословской церкви с северной стороны притвор, и в нем внизу рака прп. Варлаама». По всей видимости, постройка эта просуществовала до устройства в 1802–1809 гг. каменной (третьей) церкви Иоанна-Богослова, которая была разрушена уже в советское время. При каменной церкви над папертью возвышалась колокольня, которая была построена вместо более ранней отдельно стоявшей деревянной колокольни с шатровым завершением. Помимо храмов упоминается и деревянная часовня, устроенная в 1821 г. и возобновленная в 1894 г. Весь монастырский комплекс был обнесен деревянной рубленой оградой, покрытой «тесом, и с северной стороны шесть стен забраны в столбах, святые ворота створные».

Первоначальная деревянная Трехсвятительская церковь сгорела от молнии, вероятно, одновременно с Богословским храмом. Об ее утрате упоминается в грамоте митрополита Афония от 1641 г. на построение нового (второго) храма. В новой церкви во имя Трех Вселенских Святителей был пристроен с северной стороны придел в честь Святого Духа, согласно грамоте митрополита Новгородского Макария от 17 февраля 1655 г. на имя игумена Макария. Но и этот двухпрестольный храм просуществовал недолго и сгорел. По грамоте митрополита Питирима от 12 сентября 1671 г. на имя игумена Ионы, вместо утраченного был устроен новый (третий) деревянный Свято-Духовский храм с приделом Трех Святителей. Он являлся предшественником рассматриваемого нами объекта. Из-за наличия двух приделов в описи 1768 г. указаны «… две теплые церкви, первая Сошествия Святого Духа, другая Трех Святителей… на одном основании, пред теми церквами трапеза с трапезною и келарскою, а с северной стороны паперть».

Четвертая деревянная двухпрестольная церковь во имя Сошествия Святого Духа на апостолов и Трех Вселенских Святителей Богословского прихода была построена в 1782 г. тщанием прихожан с помощью «доброхотных дателей». В отличие от своей предшественницы, про которую сказано, что с северной стороны та имела паперть, рассматриваемая постройка симметрична по своему объемно-плановому решению. В плане она представляет собой вытянутый прямоугольный объем, восточная часть которого завершается пятигранным алтарем. Внутренний объем разделен перерубами на алтарь, молельное помещение, небольшую трапезную и притвор. С западной стороны примыкает крыльцо. Сохранилось упоминание о габаритах церкви: «Ширина церкви 4½, длина 10, вышина 15 саж. Алтарь на три грани».

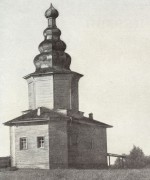

Отличительной особенностью данной постройки является трехъярусное луковицеобразное восьмигранное покрытие, завершающее привычную композицию восьмерика с повалом на четверике над основным объемом. В публикации 1942 г. о завершении Трехсвятительской церкви в с. Богословском сказано следующее: «…покрытие, которое, сохраняя общий силуэт, подобный шатру, представляет собой три поставленных один на другой восьмигранных „куба“». Сохранилось изображение данного завершения на странице из жития Варлаама Важского, которая была обнаружена в деревянных конструкциях храма. Рядом с изображением надпись: «Святая церковь во имя Сошествия Святого Духа и Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, обитель Преподобного Варлаама Важеского чудотворца. В прежнем бывший Богословский монастырь, а ныне зовется Богословский приход, в нем нова тепла церковь устроена 1784-го года…» Судя по тому, что уже упоминается Богословский приход, документ этот можно датировать не ранее 1764 г. Дата постройки храма отличается от уже упомянутого 1782 г. Можно предположить, что в 1784 г. Трехсвятительская церковь была полностью закончена и освящена.

Трапезная, притвор и алтарь были перекрыты вальмовой крышей под единым коньком. В качестве кровельного материала первоначально использовался дороженый тес. Северный и южный фасады отличались количеством окон. Так, на северном фасаде было всего три окна, в то время как на южном — семь. Первоначальные окна — небольшие с полукруглыми затесками, сверху над каждым окном имелся небольшой козырек. На восточной стене располагалось два окна, освещавшие два придела. Церковь теплая, печи располагались в северо-западном углу молельного помещения и трапезной. На фасад выходила только одна труба над трапезной, следовательно, дымоход был соединен посредством «борова» на чердаке. Стены сруба проконопачены. На южном фасаде на уровне пола были обнаружены вытянутые прямоугольные продухи, прорубленные в двух смежных бревнах. Наличие их свидетельствует о том, что в храме был устроен черновой пол. Продухи были необходимы для проветривания подполья. Церковь стоит на высоком подклете, который также имеет продухи со стороны северного, южного и западного фасадов.

Трехсвятительская церковь рублена «в обло», внутренние поверхности стен ниже потолка отесаны. Благодаря фотофиксации М. И. Мильчика 1971 г. мы имеем представление о внутреннем устройстве храма. Между трапезной и основным объемом был устроен большой проем, оформленный в виде полукруглой арки. По контуру арки видны еле различимые орнаменты. Потолок в алтаре и притворе состоял из досок и плах, уложенных «в разбежку». О потолке в молельном помещении и трапезной не сохранилось никакой информации. В алтаре по периметру сохранились деревянные лавки с подзорами, украшенными калевками. На стенах притвора, с правой стороны от входа, сохранились следы от лавок. С левой стороны располагалась небольшая лестница, ведущая на чердак. Сохранившийся дверной косяк из притвора в трапезную выполнен с соединением «на ус».

На бревнах восьмерика с внутренней стороны сохранилась разметка, выполненная красным карандашом. Вероятно, нанесена она была во время ремонта 1900 г. На внутренних гранях, согласно высоте, каждому бревну присвоен порядковый номер, следом за ним идет маркировка грани. Встречаются следующие наименования маркировки: «часов», «ворот», «церк», «варз». Каждое сокращенное наименование соответствует расположению объектов на окружающей территории по сторонам света.

Устройство ярусной луковицеобразной конструкции завершения частично удалось зафиксировать. Оно представляло собой каркасную конструкцию, в основе которой были опорные кольца и журавцы. Журавец каждого яруса нижним шипом входил в ответный паз на опорном кольце, а верхней частью подходил и крепился к опорному кольцу меньшего диаметра следующего яруса. Во время полевых работ также был обнаружен фрагмент центральной мачты диаметром 360 мм, с двумя коваными металлическими кольцами, которые, по всей видимости, использовали в качестве хомутов.

Рассмотрим известные нам описания Трехсвятительского храма по архивным источникам. В церковной описи Богословского прихода, учиненной в силу указа Святейшего Синода от 31 августа 1802 г., в марте 1814 г. священником Михаилом Михайловым с причетниками, ктитором и выборными — лучшими того прихода крестьянами, значится новая деревянная теплая церковь Сошествия Святого Духа на апостолов с приделом без преграды во имя Трех Святителей. «Церковь об одном рубленом шатре, на котором глава обита чешуей с четвероконечным деревянным крестом. Вся церковь 15 саженей троеаршинных в вышину, в ширину — 4 саж. без четверти, в длину — 2 саж. с аршином; ширина обоих алтарей та же, что и в церкви; трапеза в длину 3 саж. без 5 верхов, а в ширину так же, как и церковь; паперть в длину 1 саж. 4 верха, ширины такой же, как и церковь. Крыльцо с одной лестницей, покрыта как церковь, так и трапеза, на два ската картинным тесом, а алтари епанчой таким же тесом. Окон в одной церкви — 12, в трапезе — 3, в паперти — 1 со стеклянными оконницами, в церкви, алтарях и трапезе — с железными решетками и ставни с железными винтами. Две печки-голландки — одна в трапезе, другая в церкви». Благодаря натурному обследованию объекта нам известно, что ярусная конструкция завершения была каркасная, поэтому выражение о «рубленом шатре» следует считать условным. А вот свидетельство о главе, обитой чешуей, подтверждает, что первоначальная глава была покрыта лемехом. В данном описании также содержится информация о самом раннем крыльце с одной лестницей. По доступным изображениям нам известно только двухвсходное крыльцо, которое, по всей видимости, появилось также после ремонта.

О самом первом ремонте на Трехсвятительской церкви никаких документов не сохранилось, однако упоминания о нем мы имеем в прошении причта Богословского прихода в Архангельскую духовную консисторию за 1900 г. Согласно документу, ремонтные работы проводились в 1860-е гг. Очевидно, к этому времени покрытие (вероятно лемехом) трехъярусного луковицеобразного завершения пришло в ненадлежащее состояние и начало протекать. Провести работы по замене сложного ярусного покрытия сочли на тот момент невозможным и решили зашить историческую конструкцию каркасным восьмериком. Восьмерик, в свою очередь, перекрыли куполом с металлическим окрытием. Также окрыли главу и установили кованый крест. На гранях восьмерика были устроены фальшивые окна, под свесом купола — декоративный карниз. Кроме того, были обшиты рубленый восьмерик и четверик в основании завершения, о чем свидетельствует фотография 1900 г. Вероятно, в это же время с западной стороны Трехсвятительского храма появляется двухвсходное крыльцо с ограждением из точеных балясин.

18 марта 1900 г. в Императорскую Археологическую комиссию было подано прошение за № 4310 от причта Богословского прихода, согласно которому причт просил разрешения на переустройство церкви Трех Святителей. Переустройство заключалось в возобновлении фундамента, переборке стен с сохранением исторических габаритов, а также в увеличении существующих и устройстве новых оконных проемов. Помимо этого, сообщается, что благочинный желает вернуть храму главу (т. е. первоначальное ярусное завершение), которая «… по рассказам крестьян или была уничтожена около 40 лет назад при ремонте церкви, или была зашита тесом, что усмотреть ныне трудно». О состоянии церкви сказано, что она довольно прочна и представляет исключительный интерес как «единственный предмет местной древности». К прошению были приложены проект перестройки Богословской Трехсвятительской церкви, фотография 1900 г. и схематичное изображение шатра церкви из жития Варлаама Важского.

На листах проекта указано: «План деревянной церкви с двумя приделами в Богословском приходе Шенкурского уезда составлен 3 декабря 1899 г. Предполагаемые при перестройке изменения обозначены красной тушью». Тушью выделены: фундаменты, восьмерик завершения с куполом и главой, рубленый восьмерик в основании завершения, тесовое покрытие алтаря, трапезной и притвора, диагональные грани сруба алтаря, новые оконные проемы с козырьками и фронтончиками, тесовое покрытие крыльца, западная стена сруба под свесом двухвсходного крыльца, печь в трапезной.

Под чертежом с планом участка и расположенными на нем постройками надпись:

«Объяснение плана места

А. деревянная церковь, назначенная к перестройке

Б. каменная церковь

В. часовня деревянная, где находятся мощи св. Варлаама

Г. деревянная кладовая

Д. ограда деревянная».

24 апреля 1900 г. от Императорской археологической комиссии был получен ответ за № 700 и с подписью графа А. Бобринского. В письме разъясняется, что комиссия препятствий в переустройстве храма не видит, но «…восстановление глав церкви в предполагаемом древнем виде ей представляется затруднительным». Поэтому комиссия рекомендует «…сделать купол церкви в наилучшем виде и переделать его в шатровый».

По сообщению Архангельской духовной консистории в Строительное отделение Архангельского губернского правления от 1 июня 1900 г. № 7151, «причт и прихожане Богословского прихода Шенкурского уезда предполагают перестроить местную церковь в честь Трех Святителей, а именно возобновить фундамент и переложить стены строго в существующем виде, с увеличением лишь окон. Императорская археологическая комиссия не находит препятствий к переустройству церкви». 7 июня Строительное отделение утвердило проект на переустройство и возвратило его в Консисторию, «оставив при делах копию с чертежа».

После этого начались работы по демонтажу верхнего восьмерика. Как только он был разобран, открылось первоначальное сохранившееся ярусное завершение. 21 февраля 1902 г. в Императорскую археологическую комиссию за № 2926 было направлено очередное письмо. В нем сообщалось, что «…по снятии с верхнего осмерика обшивки там оказались купола… причт совместно с сельским обществом просит… разрешить им оставить купола в старом виде… и обшить купола железом, как более прочным материалом». Судя по фотографии, к этому времени уже успели перекрыть металлом кровлю над притвором, трапезной, алтарем и разобрать крыльцо. А вот перебирать сруб церкви не стали, иначе бы на фотографии не сохранилось подлинное завершение. Остается неизвестным, почему на разреженной обрешетке ярусов не сохранилось первоначального лемеха, пусть даже фрагментарно. Быть может, к моменту фотофиксации уже приняли решение о покрытии верха металлом, и лемех был удален, дабы не вводить в заблуждение комиссию. 21 марта 1902 г. от Императорской археологической комиссии был получен утвердительный ответ.

В 1905 г. Богословский приход посещает И. Я. Билибин. Сохранилось три фотографии, выполненные в это время. Судя по ним, работы на церкви были успешно выполнены. Под сруб подвели белокаменный фундамент. Ярусное завершение, главу и барабан окрыли металлом. Тесовую обшивку на восьмерике и верхнем четверике побелили. С западной стороны возвели двухвсходное крыльцо, по образу и подобию предыдущего. Оконные проемы расширили, в связи с этим в простенки установили вертикальные сжимы (зафиксировано при натурном обследовании памятника). На южном фасаде трапезной появилось еще одно окно. На кровле устроили организованный водосбор и повесили металлические водостоки.

В 1910 г. была составлена страховая оценка: «Церковь деревянная в честь сошествия Св. Духа на Апостолов, на каменном фундаменте, снаружи обшита тесом и покрашена белой масляной краской, а внутри бревенчатая. Крыша железная, окрашена зеленою краскою. Длина церкви 10½ саж., ширина 4½ саж., высота до крыши 4 саж. Над церковью одна большая глава; окон больших 13 шт., а малых нет, двери двои деревянные — одни наружные и одни внутренние. Иконостас длиною 4 саж., высотою 4 арш. (оценен в 300 руб.). Церковь отапливается двумя железными печами… Церковь перестроена в 1902 году. Строение новое. Оценена вместе с иконостасом в 5000 руб.». Согласно страховой оценке, церковь к 1910 г. снаружи уже была обшита тесом. В каком году произошло это поновление, доподлинно неизвестно. Натурные обследования подтвердили, что угловые остатки бревен были опилены под обшивку.

Вероятно, в это же время (1902–1910 гг.) стены со стороны интерьера были обиты холстом и расписаны или окрашены. Точно сказать не представляется возможным, так как сохранились лишь отдельные фрагменты ткани. Подобное решение интерьера было довольно распространено в XIX в. и встречается на храмах Шенкурского уезда: на Владимирской церкви в деревне Демидовской (Нижняя Пуя) и на Иоанно-Предтеченской церкви в деревне Литвиново. Обита была даже входная дверь из притвора в трапезную, представляющая собой дверь-раскладушку на шпонках с подставами и жиковинами. Во время поновления дверные шпонки стесали практически заподлицо с плоскостью самой двери. Подобное заполнение мы встречаем на Введенской церкви в деревне Едоме (Сидорова) Красноборского района Архагельской области. Главным отличием рассматриваемой нами двери от двери аналога является наличие более примитивных скобяных изделий, что объясняется более поздней датировкой. В это же время подзоры на лавках в алтар были расписаны под мрамор. Подобную роспись мы встречаем на оконных косяках второго света Казанской церкви 1754 г. в селе Сушково Московской области.

В 1912 и 1913 гг. храмы Богословского прихода осмотрел преосвященный Нафанаил, епископ Архангельский и Холмогорский. Последнее посещение этого прихода преосвященным было за тридцать лет до этого.

Не пропадает из поля зрения храм и в советский период. Во время экспедиций 1946–1960 гг. Трехсвятительскую церковь запечатлел В. М. Кибирев. Креста на завершении уже нет, обшивка по уровню цоколя на южном фасаде отсутствует, крыльцо в полуразрушенном виде. Металлические кровли производят впечатление надежного окрытия.

В 1990-е гг. величественное ярусное завершение обрушилось. С этого момента пошел процесс активного разрушения храма. На сегодняшний день церковь находится в руинированном состоянии. В 2007 г. творческим коллективом из Санкт-Петербурга (М. Г. Фриновский, М. И. Мильчик, М. И. Коляда) был выполнен эскизный проект реставрации храма Трех Святителей и часовни прп. Варлаама Важского. Проект предполагал привлечение внимания к проблеме сохранения двух памятников Богословского погоста. Натурные обследования объекта были выполнены в 2018–2019гг., по итогам которых были составлены обмерные кроки. Несмотря на всю сложность состояния памятника, проведение противоаварийных и консервационных работ возможно на сегодняшний день.

Рассмотрим похожие на Трехсвятительскую церковь постройки. Прямого аналога по форме завершения на настоящий момент в русском деревянном зодчестве не выявлено. Можно говорить только о форме луковицеобразного восьмигранного покрытия, по другой терминологии — пучине, на завершении восьмериков деревянных храмов. Традиция устройства подобных завершений в виде восьмигранных луковиц, увенчанных одной главой, была распространена в XVIII в. в Поважье и среднем течении Северной Двины. Ближайшими аналогами такого типа в Шенкурском уезде являлись Златоустовская церковь 1733 г. в селе Березницком (Березницкого прихода), Никольская церковь 1799 г. Верне-Паденгского Никольского прихода, Знаменская церковь 1762 г. в селе Кицком (Кицкого прихода). Перечисленные храмы до наших дней не сохранились. Основной объем этих построек представлял собой восьмерик на четверике с восьмигранным луковицеобразным завершением.

Нельзя обойти вниманием и каменные постройки с такими же формами. На церкви Иоанна Богослова, расположенной рядом с объектом нашего исследования, мы встречаем ту же композицию основного объема со схожим восьмигранным покрытием. Несмотря на то, что Богословская церковь была построена позже церкви Трех Святителей, можно предположить, что форма завершения повторила предшествующую. Подобную преемственность косвенно подтверждает и тот факт, что завершение в виде восьмерика с куполом на Трехсвятительской церкви, выполненное во время ремонта 1860-х гг., было практически точной копией, увеличенной в масштабе, с упомянутого Богословского каменного храма. Даже декоративное убранство барабана под главой было повторено. В самом городе Шенкурске был еще один каменный храм такого же типа — Благовещенская церковь 1735 г.

Помимо перечисленных построек, нам известны и другие храмы типа восьмерик на четверике с луковицеобразным покрытием. Это — Ильинская церковь 1756 г. в деревне Возгрецовской (Ростовское), церковь Рождества Богородицы 1767 г. в деревне Никифорово, Никольская церковь 1790–1792 гг. в деревне Гридинской, Воскресенская церковь 1791 г. в селе Козловском, Успенская церковь 1793–1803 гг. в городе Вельске и Иоанно-Предтеченская церковь 1780–1781 гг. в деревне Литвиново. Все эти сооружения объединяет массивная восьмигранная пучина на невысоком восьмерике, доминирующая над всем объемом храма. Чего не скажешь, например, про Власьевскую церковь 1795 г. в селе Тулгас, где восьмерик уже меньше по ширине, относительно четверика основания. Это придает общей композиции храма определенную легкость и, таким образом, появляется высотная доминанта. Для рассматриваемой нами Трехсвятительской церкви также характерно композиционное устремление вверх центрального объема. Несмотря на большое количество схожих по типу памятников, ни один из приведенных примеров не представляет собой постройки с характерной ярусной конструкцией. В этом и заключается уникальность исследуемого объекта.

В публикации 1942 г. церковь Трех Святителей относится к шатровым храмам. К этому же типу авторы приписывают еще одну уникальную постройку — деревянную церковь Свв. Иоакима и Анны 1726 г. в селе Моржегоры. Ни в первом, ни во втором случае мы не имеем дела с шатровым храмом в классическом понимании. Завершение моржегорского храма сложно назвать и восьмигранной пучиной. Оно представляет собой шатер, «…имеющий у основания криволинейный, вогнутый внутрь профиль». Оба сооружения относятся к постройкам с переходным типом покрытия.

Существует предположение, что завершение рассматриваемой церкви возникло «…под влиянием украинских ярусных деревянных церквей с их покрытием каждого яруса „баней“ (покрытием криволинейного профиля)…», свидетельствующее «…об исключительном техническом мастерстве создавших его местных плотников, уроженцев р. Ваги». Остается открытым вопрос, откуда же важские мастера перенимали западные традиции?

По ярусной форме завершения среди храмов Закарпатья к ближайшим аналогам относятся: Введенская церковь 1759 г. в селе Ростока и Никольская церковь XVIII–XIX вв. в селе Подобовец Межгорского района. Отличительной особенностью этих храмов является основание в виде четвериков для восьмигранных луковицеобразных покрытий. Деление поверхности на восемь частей начинается на первом ярусе «бани», в то время как полицы под ней относятся к четверику и имеют четыре ската. Покровская церковь 1775 г. в селе Пекарив Черниговской области имеет трехъярусное завершение, при этом каждый ярус, в отличие от Трехсвятительской церкви, разделен небольшим восьмериком. Церковь Св. Матери Параскевы 1811 г. в селе Квятонь представляет собой постройку с тремя доминантами. Верхние ярусы имеют форму восьмигранной пучины, а нижние выполнены в виде четвериков.

Таким образом, на примере рассмотренных закарпатских храмов мы убедились в том, что и там прямого аналога для церкви Богословского прихода не существует. Из представленного материала можно заключить, что Трехсвятительская церковь является характерной для русского деревянного зодчества XVIII в. постройкой, в которой наравне с традицией прослеживается влияние церковной архитектуры Запада.

Источник: Статья Зининой О. А. «Церковь Трех Святителей Иоанно-Богословского монастыря в Поважье — уникальный памятник деревянного зодчества с ярусным завершением».

Nasledie book 77.indd (archiheritage.org)

31 мая 2013

31 мая 2013

6 января 2023

6 января 2023

1 сентября 2024

1 сентября 2024

29 сентября 2024

29 сентября 2024

Комментарии и обсуждение