Градо-Устькаменогорская Троицкая церковь в крепости (1789-1809)

Появление первого помещения для совершения богослужений на месте существующего здания Троицкой церкви, неразрывно связано с появлением в устье рек Иртыша и Ульбы Устькаменогорской крепости. В 1720 году, небольшой отряд под командованием гвардии майора Ивана Михайловича Лихарева отправился из Тобольска вверх по Иртышу, с целью исследования возможных путей к Яркенду, а также строительства крепости в районе озера Нор-Зайсан. Не обнаружив там подходящего места для этого, экспедиция двинулась по Черному Иртышу, где «… на 12 день плавания… русские были встречены сильным отрядом джунгар. Завязалось сражение, продолжавшееся трое суток, после чего с предводителем джунгар…был заключен мир. Возвращаясь обратно… Лихарев в 1720 году основал Устькаменогорскую крепость. Тотчас же в это укрепление был командирован из Европейской части России драгунский Колыванский полк, который привез с собой походную церковь. Это была самая первая церковь в Устькаменогорской крепости. С полком прибыл иеромонах Георгий. Походный храм был легкий и быстро складывающийся. Дубовые складные рамы, обтянутые голубым китайским штофом, изобразили иконостас. На этой-то легкой китайской ткани и были написаны иконы…

Около сороковых годов XVIII столетия в Устькаменогорской крепости появляется уже деревянная церковь, впоследствии сгоревшая. Церковь была небольшая, с отдельной колокольней, крытая берестой. По распоряжению митрополита Тобольского Павла вместо сгоревшего храма был заложен новый…», освященный 6 июня 1775 года. «…Через 14 лет после постройки деревянной церкви поднялся вопрос о замене ее каменной, в виду ветхости деревянного храма. Каменный храм был заложен 26 июня 1789 года по благословению Варлаама, епископа Тобольского… Постройка церкви затянулась на 20 лет. Чем вызывалась такая медленность в построении не особенно большого храма, из дел церковных трудно усмотреть… Одна из возможных причин – неоднократные изменения проекта. Изначальный вариант предполагался по образу и подобию собора Петра и Павла в одноименной крепости города Санкт-Петербурга. Это популярный в петровскую эпоху стиль голландских кирх. Вытянутый четырехугольник, в середине увенчанный барабаном – как правило, восьмерик с луковичной главкой. Стены прорезаны узкими прямоугольными оконными проемами. Колокольня задумывалась как упрощенный вариант колокольни упомянутого собора Петра и Павла, с огромным шпилем…»

В проекте 1792 года произошли существенные изменения. «… Во-первых, храм из … однопрестольного превращался в трехпрестольный, в плане имевший вид креста со смещением приделов к западу от центральной части. Мощный притвор имел утолщенные внутренние несущие стены, предназначенные для основания колокольни, форма которой резко изменилась, и стала являть собой … архаичный четырехугольник, прорезанный огромными проемами с полуциркульным завершением. Над почти плоской крышей по-прежнему предполагался шпиль, довольно больших размеров. Оконные проемы по-прежнему прямоугольники, стены почти лишены декора, и здание несколько оживилось карнизом и выступами приделов… Итак, предполагаемый двухпрестольный храм с главным алтарем во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и приделом во имя равноапостольного царя Константина, уже на второй стадии превращается в трехпрестольный…

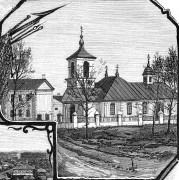

Законченный в 1809 году постройкой, храм имел уже тот вид, который мы можем себе представить с помощью дореволюционных фотографий. Крестовое в плане здание с утолщенной притворной частью и приделами и несколько зауженной центральной частью, завершавшейся пятигранником алтарной апсиды. Форма колокольни не претерпевает значительных изменений. Вместо почти плоской крыши появилась четырехскатная, шатровая с высоким узким барабаном и красивой луковичной главкой… Крыша стала выше и зрительно воспринималась равной по высоте стенам здания, которые лишились своих прямоугольных окон… замененных… на проемы с полуциркульным завершением. Барабан купола – восьмерик, лишенный теперь своих световых функций… Потолок внутри храма был плоский. Это видно на чертеже церкви, сделанном в сентябре 1844 года. Над алтарной частью и приделами было по одному маленькому куполу – всего, таким образом, включая колокольню, храм имел 5 куполов… Стены имели членение рустованными лопатками. Ограда церкви довольно типична: на высоком цоколе кирпичные столбы с кованой решеткой. Имелось два прохода: центральный – против главного входа, и в северной части, недалеко от алтаря…»

9 сентября 1810 года состоялось освящение храма. Главный престол посвящен Пресвятой Троице, правый, в память прежних деревянных построек, Иоанну Богослову, а левый – Пророку Божию Илие. «По свидетельству священника Бориса Георгиевича Герасимова, кирпичная (каменная) церковь воздвигалась на средства прихожан, но главным образом, на сумму инженерного департамента, отпущенную согласно Высочайшего Указа 1799 года… Есть предания, что иконостас в церкви поставлен на личные средства князя Эристова, командира одного из крепостных полков…». Таким образом, получился удивительный по своему облику архитектурный памятник, один из самых интересных в регионе. Троицкая церковь оставалась единственным храмом Усть-Каменогорска вплоть до 1888 года, когда был построен и освящен Покровский собор, к сожалению, не сохранившийся до нашего времени.

Дореволюционная история Троицкой церкви неразрывно связана с именами известных в крае священнослужителей. С 1860 по 1870 годы в сане диакона в храме служил Евфимий Владимиров, известный среди православных Прииртышья святостью своей жизни. В 1870 году он был рукоположен в священники и назначен настоятелем Успенской церкви села Тарханского. Впоследствии долгие годы служил в Воскресенской (Казачьей) церкви в Семипалатинске, возле алтаря которой и был похоронен. С 1876 по 1912 годы в Троицком храме служил протоиерей Александр Сосунов, в должности настоятеля и благочинного. Кроме этого, он был законоучителем Мариинского женского училища, занимался литературой, метеорологией и археологией, пользуясь любовью и уважением всех знавших его при жизни. Похоронен в ограде Троицкой церкви. При нем начинал свое служение Церкви будущий известный ученый-краевед священник Борис Герасимов, в детские и юношеские году бывший прихожанином храма. Отец Александр был его первым наставником. В 1918 году принял мученическую кончину протоиерей Сергий Феноменов, ныне причисленный к лику святых Русской Церкви.

В 1923 году Троицкий храм переходит в руки обновленческих раскольников, в 1928 году на долгие десятилетия в нем прекращаются богослужения. После закрытия в Троицкой церкви в разные годы размещались: овощехранилище, картофелехранилище, гарнизонный клуб. В последние десятилетия советского периода в храме размещался склад Военторга №1. За последние десятилетия Троицкий храм претерпел значительные изменения. Утраченными оказались: колокольня, купола, алтарная апсида, оформление интерьера. Разрушена церковная ограда, а так же памятники существовавшего в дореволюционный период некрополя.

Возрождение активной духовной жизни этого старейшего в Казахстанском Прииртышье православного храма началось в 1991 году после передачи его, а так же ряда других сохранившихся построек крепости, Алматинско-Семипалатинской епархии Русской Православной Церкви. Первым настоятелем Троицкого храма в наше время стал протоиерей Вячеслав Михайлович Дылевский. В 1993 году постановлением Священного Синода РПЦ на базе храма и прилегающей территории был учрежден Свято-Троицкий мужской монастырь.

Данная статья является фрагментом книги: Ларионов М.М. Православное зодчество Восточного Казахстана. Усть-Каменогорск: Издательство Восточно-Казахстанского Фонда поддержки культуры и искусства, 2007. 144 с.

Комментарии и обсуждение