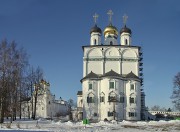

Процесс замены первоначальных деревянных сооружений начался с постройки каменного Успенского собора в 1484-1486 гг. (освящен в дек. 1485). В 1506-1510 гг. были возведены трапезная палата с ц. Богоявления, после 1506 г. колокольни с ц. в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», в 1543-1566 гг.- стены и башни. В 1589 г. ансамбль был завершен возведением надвратной ц. Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Новый этап, когда И. В. м. приобрел сохраняемый и поныне облик, пришелся на посл. четв. ХVII в. В 1676-1688 гг. были заново возведены стены и башни, в т. ч. надвратная ц. апостолов Петра и Павла (1679). В 1682 г. было перестроено завершение Богоявленской ц., в 1688-1692 гг. возведен новый собор. В результате надстроек 1671-1672 и 1692-1694 гг. высота колокольни увеличилась почти в 3 раза. Последующие перестройки касались преимущественно жилых и хозяйственных корпусов и не внесли существенных изменений в художественный образ обители.![]()

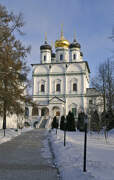

Успенский собор. 1688–1692, 1757 гг. Фотография. 2010 г.Первый каменный собор был построен в 1484-1486 гг. Фрагменты фундаментов этого 4-столпного 3-апсидного сооружения были раскрыты в ходе реставрационных работ 70-х гг. ХХ в. и археологических раскопок 2001 г. Описи 1545 и 1572 гг. указывают, что храм имел 3 главы и 3 придела без престолов. Один из них, «старый» придел, служил усыпальницей. Он был построен либо одновременно с собором, либо в 90-х гг. XV в. (не позже 1497, когда здесь был похоронен кн. Иван Голенин) и примыкал, видимо, к сев.-зап. углу собора. Судя по описи 1545 г., это была одностолпная палата, часть к-рой отгородили иконостасом. Второй, «новый» придел был пристроен к стене юж. апсиды собора и включил «палатку» над гробницей основателя обители. Строительство придела могло происходить в нач. 30-х гг. XVI в., когда митр. Даниил сделал крупный вклад в мон-рь «на ежегодный корм по старце Иосифе». В 1-й пол. ХVI в. придел описывался как одностолпная палата; в 1572 г. он еще не имел главы, к-рая впервые фиксируется в описи 1591 г. Третий, «малый» придел находился в диаконнике в юж. апсиде собора. По-видимому, он был устроен в 30-х гг. ХVI в. В 1588 г. на средства Малюты Скуратова и его родственников над «старым» приделом была надстроена церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (первоначально Малютой Скуратовым задумывалось строительство надвратной ц. в честь Сретения Владимирской иконы для вложенной им в монастырь Владимирской Волоколамской иконы Божией Матери; сам чудотворный образ, очевидно со времени принесения в монастырь в 1572, находился в Успенском соборе).

Собор был выстроен из кирпича на вклад дьяка Захария Богдана Силина в 1688-1692 гг., к 1696 г. была завершена его внутренняя отделка, и 20 июля 1697 г. его освятил митр. Сарский и Подонский Тихон (РГАДА. Ф. 1192. Оп. 1. Д. 86). Собор строился при участии московских мастеров под наблюдением подмастерья каменных дел Кондратия Мымрина и стал одной из наиболее крупных построек своего времени. Четырехстолпное здание собора стоит на высоком подклете, в к-ром был устроен теплый храм во имя прп. Иосифа Волоцкого c гробницей преподобного. С 3 сторон его окружает гульбище на аркадах, на к-рое ведут 3 лестницы. Юго-зап. угол гульбища превращен в открытую галерею после надстройки в 1757 г. (по др. сведениям, в 1775-1777) еще одним ярусом аркад. Все 3 входа в верхний храм оформлены рундуками, над зап. рундуком до 1904 г. помещались хоры, выходившие в интерьер деревянным балконом. Собор имеет 3 полуциркульные апсиды; в верхнем храме они 2-светные, т. к. над алтарным пространством находятся помещения ризничной и казенной палаток, куда ведут лестницы в толще стен. Столбы на квадратных постаментах первоначально были 8-гранными, в 1904 г. получили круглую форму. Фасады разбиты лопатками на 3 прясла, разделение на ярусы подчеркнуто карнизом. Четверик венчает ярус закомар под 4-скатной кровлей. Все барабаны световые, имеют 8-гранную форму, луковичные главы относятся к сер. XVIII в. Форма барабанов и обходная галерея с крыльцами-рундуками восходят к Иверскому собору Валдайского монастыря (1655-1656), построенному патриархом Никоном (Вдовиченко М. В. Архитектура больших соборов ХVII в. М., 2009. С. 144). К др. постройке патриарха Никона - Воскресенскому собору Новоиерусалимского монастыря (1658-1685) - восходят изразцовые фризы, до этого лишь единожды использовавшиеся в храме соборного типа - в Покровском соборе в Измайлове (1671-1679). В соборе И. В. м. широкие фризы из полихромных изразцов с рисунком «павлинье око» (изготовлены в мастерской Степана Полубеса) размещены над аркатурой барабанов и под ярусом закомар на четверике; узкие изразцовые ленты украшают разделяющий ярусы четверика карниз, продолженный над верхними окнами апсид, а также рундуки. Наличники нижнего храма имеют традиционную для XVII в. килевидную форму, а в верхнем храме все окна - как на четверике, так и на апсидах - украшены ордерными наличниками с разорванными фронтонами в завершении. Т. о., собор И. В. м. является первым храмом соборного типа, в котором использованы детали нарышкинского стиля.

Вскоре после постройки собор расписали. В 1785 г. по благословению еп. Переславль-Залесского и Дмитровского Феофилакта (Горского) роспись была обновлена: «...внутренность храма украшена по розовому фону превосходной орнаментурой в стиле «рококо» и расписана на сюжеты из ветхозаветной и евангельской истории» (Геронтий (Кургановский). 1903. С. 50). К тому же времени относится живопись на фасадах собора - «вверху во фронтонах и главах», где были изображены сцены (не сохр.) из Жития прп. Иосифа Волоцкого. Подробно программа выполненной маслом росписи представлена в записке архим. Агапия, отражающей состояние декора на 1843 г. (см.: Виноградов. 1898. С. 30). Основу росписи в наосе составили евангельские сцены, посвященные чудесам Иисуса Христа и событиям по воскресении Христовом, на западной стене - выборочные сюжеты с Богородичной тематикой, представленные парами в медальонах друг над другом: «Величит душа Моя Господа» и «Благовещение»; «Встреча Марии и Елисаветы» и «Бегство в Египет»; «Рождество Богородицы» и «Успение». На столбах «изображены 32 лица пророков и апостолов, по 8 лиц на каждом». В алтарном пространстве - сюжеты ВЗ, связанные с темой жертвоприношения. Ко времени реставрационно-восстановительных работ в Успенском соборе, начатых в 1905 г., отмечалось плохое состояние стенной росписи, к-рую было решено заменить, выполнив по новой штукатурке. 12 апр. 1907 г. худож.-архит. И. С. Кузнецов представил к рассмотрению проект декорации собора. Роспись по эскизам Кузнецова, стилизованным под «древнее письмо», поручено было исполнить артели Н. М. Софонова. Живопись выполнена маслом с обильным использованием золота в фонах на плоскостях сводов и колонн, а также в орнаментах. Система росписи, как и ее стилистика, ориентирована на традиц. храмовую живопись, характерную для восточнохрист. искусства. На юж. стене наоса - двунадесятые праздники, на северной - Акафист Пресв. Богородице, на западной - «Страшный Суд» (значительная часть композиции пострадала при обрушении штукатурки после взрыва колокольни). В медальонах на сев. и юж. стенах - св. равноапостольные Константин и Елена, Владимир и Ольга, Кирилл и Мефодий, архиепископы Казанские Гурий и Герман. На откосах окон - преподобные: на юж. стене - Пафнутий Боровский и Даниил Переяславский, Иосиф Волоцкий и Сергий Радонежский, Ферапонт Можайский и Кирилл Белозерский; на западной - Макарий Египетский и Пахомий Великий, Антоний Великий и Феодосий Великий, Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник; на сев. стене от алтаря ко входу - Серафим Саровский и Нил Сорский, Мефодий Пешношский и Савва Сторожевский, Антоний Печерский и Феодосий Печерский. На столбах - ростовые фигуры воинов и мучеников.

Иконы для 3-рядного иконостаса 1-го деревянного Успенского храма мон-ря, возможно, были созданы иконописцем Дионисием в Москве по заданным размерам (реконструкцию иконостаса см.: Архит. ансамбль. 1989. С. 59-60). К освящению в 1485 г. второго, уже каменного собора Дионисий с мастерами возглавляемой им артели написал иконостас. В описи мон-ря 1545 г., приводящей сведения о составе и виде иконостаса каменного храма, неоднократно указано «письмо Дионисьево». Согласно этой описи, иконостас составляли 9 икон поясного Деисуса, над ними 19 икон праздничного ряда и фланкирующие образ Божией Матери «Воплощение» (по описи 1572 г.) 6 икон пророческого ряда, на каждой из которых было представлено по 2 пророка. «В заворот» от икон деисусного ряда, соответственно у юж. и сев. стен, были помещены «на уских иконах» образы столпников. Кисти Дионисия принадлежали также иконы местного ряда («Богоматерь Одигитрия», 2 иконы «Успение Пресв. Богородицы» т. н. облачного и краткого изводов, ростовые образы ап. Иоанна Богослова и свт. Николая Чудотворца) и царские врата с изображением Благовещения и евангелистов, а также надвратная сень с образом Св. Троицы (ЦМиАР) (Голубцов А. П. Мат-лы для истории древнерус. иконографии // Он же. Сб. статей по литургике и церк. археологии. Серг. Посад, 1911. С. 119-121).

В 1740-1748 гг. взамен первоначального иконостаса (90-е гг. XVII в., работа московского резчика Евсевия Леонтьева), к к-рому «потребовалось прибавить новые иконы пророческие и праотеческие», был сооружен новый позолоченный каркас иконостаса (Виноградов. 1898. С. 24). В создании иконостаса принимал участие иконописец Оружейной палаты И. Алексеев (РГАДА. Оп. 3. Ч. 3. Ед. хр. 42). О виде прежнего иконостаса можно судить по сохранившемуся нижнему ярусу, который богато декорирован «флемской» резьбой (от нем. flämisch - фламандский) с прорезными колонками и картушами, включающими элементы растительного орнамента (основной мотив - виноградная лоза). Иконостас сер. XVIII в. с чертами барокко более лаконичен по стилистике, его оформление дополняла круглая скульптура (не сохр.), снятая в 1847 г., в период обновления иконостаса. Пять рядов традиционного по составу высокого иконостаса с иконами сер. XVIII в. завершал нетипичный, 6-й ряд - святительский чин с оплечными образами в медальонах, написанными в 1698 г. иконописцами из Осташковской слободы братьями Фомой и Василием Потаповыми.

К кон. XVII в. были оформлены пристолпные иконостасы с иконами, написанными также в 1698 г. братьями Потаповыми. В неизменном виде этот целостный комплекс икон, объединенный не только местоположением, но и иконографическим замыслом, находился в соборе вплоть до 1954 г., когда из-за аварийного состояния собора иконы были вывезены в Музей им. Андрея Рублёва в Москве (ЦМиАР), где хранятся в настоящее время. Из состава ансамбля сохранились иконы праздничного цикла («Благовещение», «Рождество Христово», «Преображение», «Вход Господень в Иерусалим», «Распятие», «Воскресение», «Сошествие Св. Духа», «Вознесение Господне»), «Спас на престоле», «Достойно есть», «Св. Троица (т. н. новозаветная)» и «Собор архангелов». С письмом братьев Потаповых по стилистическим и технологическим признакам связывают еще одну икону - «Царь Царем», не входящую в состав пристолпных икон. В 1697 г. были оформлены 2 чтимые иконы мон-ря, заключенные в иконописные рамы работы кормового иконописца Григория Антонова. Для образа прп. Иосифа Волоцкого (ок. 1578) была создана рама с 14 клеймами жития основателя обители, для иконы «Успение Пресв. Богородицы» (1591) - с 18 сценами из акафиста Успению. Весь комплекс икон XVII в. неоднократно поновлялся: в 1846 г., при архим. Агапите, «иконостас весь разобран, положено новое основание и потом опять собран и укреплен железными крючьями» (Нектарий, иером. Ист. описание Иосифова... мон-ря. 1887. С. 28); в 1-м десятилетии XX в. в период масштабных восстановительных работ; в настоящее время иконы отреставрированы.

Ок. 1645 г. стал формироваться иконостас еще не освященного придела ц. прп. Иосифа Волоцкого (престол освятили в 1-й пол. XVII в.); интерьер церкви был изменен в 1826 г.; в 1846 и 1884 гг. проводились работы по возобновлению 3-ярусного иконостаса.

http://www.pravenc.ru/text/673721.html#part_17

8 января 2012

8 января 2012

Комментарии и обсуждение