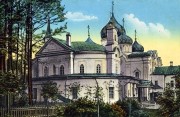

Примерно в четырех километрах от Троице-Сергиевой лавры расположился Спасо-Вифанский монастырь с удивительным Преображенским храмом, интерьер которого, пожалуй, не имеет аналогов в православном зодчестве. Внутри овального зала вместо привычной стены иконостаса к молящимся обращена декоративная пещера, украшенная вазами с живыми цветами и растениями. На вершине этой пещеры помещается алтарь, к которому ведут две лестницы, а в самой «скале» устроен еще один престол. Задумка строительства столь необычного храма принадлежала московскому митрополиту Платону Левшину – знаковой фигуре церковной истории второй половины XVIII века.

Митрополит Платон Левшин назвал свой монастырь Вифанией в память о местности в Палестине, где согласно Евангелию, жил, умер и был воскрешен на четвертый день после смерти друг Иисуса Христа праведный Лазарь. Необычная декорация внутри храма должна была по задумке митрополита Платона символизировать, с одной стороны, погребальную пещеру Лазаря, а, с другой стороны, гору Фавор, на которой Христос преобразился перед своими учениками. Нижний алтарь храма, поэтому, посвящен Воскрешению Лазаря Вифанского, а верхний, разместившийся прямо на пещере, – Преображению. Очевидно, что замысел подмосковной Вифании являлся аллюзией на основание таких почитаемых древнерусских святынь, как Киево-Печерская и Псково-Печерская лавра. Оба монастыря выросли на месте «пустыни», в которую удалялись монахи-отшельники. Устроенные ими подземные кельи становились местом погребения, и подобно древним святым митрополит Платон приготовил себе будущую усыпальницу в одном из приделов внутри вифанского «Фавора», который имитировал крипту.

Прототипом подмосковной Вифании могла послужить и так называемая Гефсимания, заложенная в 1755 году в Горицком монастыре в Переславле-Залесском епископом Амвросием Зертис-Каменским, который предпринял попытку символически воспроизвести одно из мест Евангельской истории и образ Гроба Господня в православной обители. Действительно масштабный замысел Амвросия остался незавершенным, но его пример вполне мог вдохновить Платона как преемника (и соперника) Амвросия.

Подмосковная Вифания стала второй значимой попыткой символического переноса святынь Палестины на русскую почву после Нового Иерусалима патриарха Никона. Третьим звеном в этом ряду впоследствии стал Гефсиманский скит, основанный неподалеку от Вифании митрополитом Филаретом Дроздовым – знаменитым церковным деятелем уже XIX века. Создавая свою палестинскую модель, митрополит Платон, однако, не стремился, как Никон, к точному повторению форм и местности Святой земли. Ему было достаточно символически изобразить гробницу Лазаря и гору Фавор.

Недалеко от входа в Вифанский монастырь высится памятник митрополиту Платону Левшину. С постамента на зрителя смотрит суровый и властный иерарх с архиерейским посохом и крестом в руке. В облике Платона угадываются черты патриарха Никона. Как раз такую массивную митру – архиерейский головной убор – можно увидеть на изображениях патриарха-реформатора XVII века.

Между двумя церковными деятелями действительно можно провести некоторые параллели. Вспомним, что окрестности Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря получили с подачи патриарха Никона новые библейские имена. У него был свой Фавор, своя Елеонская гора, своя Силоамская купель, и даже река Истра у патриарха превратилась в Иордан. Монашеское имя Петра Левшина – Платон, быть может, не случайно совпадало с именем великого греческого философа. Платон был высоким ценителем античной культуры, знания о которой он почерпнул еще в Славяно-греко-латинской академии. После учреждения при Вифанском монастыре семинарии Платон также наделил окрестные места многими новыми именами, но, в отличие от Никона, его привлекали не библейские, а античные прообразы. В соседней с обителью роще Корбухе появился свой Парнас, Темпейская долина, а река Кончура вместе с еще одним ручьем стала Евфратом и Тигром.

Знаковой фигурой Платон Левшин стал и в отношениях со старообрядцами. Как известно, церковный раскол, приведший к зарождению и распространению этого религиозного движения, являлся следствием церковных реформ патриарха Никона. На протяжении многих лет власти боролись со старообрядцами путем гонений, тюрем и казней. К концу XVIII века наметилось небольшое потепление в отношениях между государством и староверами, и начались поиски альтернативного репрессиям способа взаимодействия с раскольниками. После страшной эпидемии чумы в Москве в 1770-е годы, императрица Екатерина II позволила старообрядцам построить за городскими заставами свои первые легальные церкви.

В царствование императора Павла I митрополит Платон Левшин подготовил проект примирения со старообрядцами. Компромисс, который разработал Левшин, состоял в том, чтобы позволить раскольникам иметь те обряды, какие они считают правильными, при условии подчинения официальным церковным структурам. Такая форма лояльного старообрядчества стала называться «единоверием». Первый единоверческий храм, где можно было креститься двумя перстами и служить по старым книгам, оставаясь в рамках государственной церкви, был построен в Москве у Салтыковского моста в 1801 году.

Сооснователем Спасо-Вифанской обители стал сам император Павел. Изначально Вифанская пустынь считалась скитом Троице-Сергиевой лавры, то есть как бы зависимым от нее «филиалом», однако буквально через несколько дней после своей коронации в 1797 году царь Павел лично приехал в Вифанию к митрополиту Платону и своим указом предписал считать скит полноценным монастырем. Доброе расположение нового императора к митрополиту Платону и его Вифании было не случайным. В возрасте всего 26 лет уроженец подмосковного села Чашниково иеромонах Платон был назначен учителем Закона Божьего для наследника престола Павла Петровича. Особая доверительная связь, сохранявшаяся между императором Павлом и митрополитом Платоном на протяжении многих лет, будто отразилась в именах этих двух людей. Мирское имя митрополита Платона – Петр, являлось парным к имени наследника престола. Даже после монашеского пострига Платон отмечал именины в один день с будущим императором в праздник апостолов Петра и Павла.

В год посещения императором Павлом I (1797) Вифания представляла собой скромную пустынь, приписанную к Троице-Сергиевой лавре и находящуюся в трех верстах к юго-востоку от нее, в живописной местности, на крутом левом берегу речки Кончуры. Почти к самым ее стенам примыкал обширный пруд, устроенный лаврским келарем Вениамином Ершовым, который перегородил Кончуру еще в 1730-х годах. Пруд так и именовался – Ершовским (впоследствии Вифанским). В 1800 году здесь была сооружена большая каменная плотина.

Иеромонах Платон стал законоучителем Павла Петровича после посещения императрицей Екатериной II Троице-Сергиевой лавры (1763), где будущий митрополит был в то время ректором семинарии. Впоследствии Павел I называл себя учеником Платоновым, во многом доверялся ему и состоял с ним в переписке. Долгие годы Платон оставался и духовником Павла.

Одновременно с учреждением Спасо-Вифанского монастыря император Павел велел открыть при новой обители семинарию. Таким образом, помимо созданной в 1742 году в Лавре духовной семинарии, в Сергиевом Посаде появилось еще одно учебное заведение для духовенства. В конце 1812 года основатель монастыря Платон скончался, отпевание митрополита происходило в Преображенском соборе. После его смерти обитель существовала как место для обучения. В конце XIX - в начале XX века территория Спасо-Вифанского монастыря разрослась и стала занимать площадь небольшого поселения на высоком берегу обширного богатого рыбой Вифанского пруда. Монастырь и академию окружала кирпичная стена с башнями, частично перестроенная по образцу ограды Гефсиманского скита.

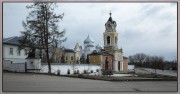

В 1860-х годах недалеко от монастыря возвели церковь Сошествия Святого Духа, а еще через десятилетие - колокольню. Вифанская семинария просуществовала вплоть до 1917 года, став ядром жизни монастыря у Корбухи и сменив его специализацию с «кладбищенского» на «училищный». Изначально обитель слыла «кладбищенской» после переноса в это место лаврского кладбища. Это было связано с указом Екатерины, запрещавшей хоронить людей при центральных многолюдных церквях из-за уже упоминавшейся эпидемии чумы.

Насельников в Вифании традиционно было немного — около четырех десятков к середине XIX века, два десятка — в начале ХХ века. В то же время в Вифанской семинарии обучалось до 400 человек одновременно. По качеству обучения она была одной из лучших в стране. Семинаристы Вифании участвовали в революционных событиях страны, а также присутствовали на нелегальном общесеминарском российском съезде 1906 года, после которого несколько учеников было отчислено, после чего началась новая волна протестов. Последний набор в семинарию прошел в 1917 году, а через год семинарию закрыли, Спасо-Вифанский монастырь стал сельскохозяйственной артелью. В 1919 году в обитель перевезли школу-колонию, которую позже преобразовали в Детский дом. Воспитанники колонии разрушили монастырские строения - разбили окна и испортили стены.

В 1925 году все имущество монастыря было ликвидировано, а сам он был закрыт. В 1929 году все храмы закрыли, а братию изгнали. Подобно судьбе других религиозных заведений в те годы монастырь был упразднен, а монахи могли проживать и трудиться в сельскохозяйственной артели, созданной на территории обители, которую также закрыли через несколько лет. Детский дом же на территории монастыря просуществовал вплоть до 1932 года, после чего все здания перешли во владения нового учреждения - Всесоюзного НИИ птицеводства. Бывшая Вифания стала называться Птицеградом. Здания и сооружения, которые было трудно приспособить к утилитарным нуждам, которые явно напоминали о Вифанском монастыре, просто уничтожались. Так в 1932 году, по решению районных властей, была разобрана монастырская колокольня. Позднее разобрали на кирпич монастырскую ограду.

Храм Преображения Господня, по свидетельству старожилов, был снесен в пятидесятых годах, когда возобновились гонения на Церковь; вскоре разобрали и обветшавшие без ухода покои митрополита Платона. Останки святителя Платона были тогда перезахоронены. Но вот настали 1990-е годы... В «Новом» семинарском корпусе, выдающемся памятнике архитектуры русского ампира, удалось тогда восстановить храм в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Казалось, что в разгромленной и забытой Вифании вновь затеплилась церковная жизнь; но увы, в 1993 г., во время пожара, случившегося во вторник Светлой седмицы, «Новый» корпус сгорел вместе с восстановленным храмом; остались лишь стены. Все уцелевшее от пожара было расхищено "всем кому не лень". Тем не менее, пожар лишь приостановил, но не отменил воссоздание Вифании святителя Платона.

Воссоздание обители началось с археологических работ в Духовской церкви. В сентябре 1997 г., в год 200-летия учреждения Спасо-Вифанского монастыря, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, было произведено вскрытие погребения митрополита Платона под полом Духовской церкви. Был обнаружен склеп, а в склепе – гроб с надписью, подтверждающей принадлежность останков святителю Платону. По благословению Святейшего Патриарха епископ Верейский Евгений, ректор Московской академии и семинарии, переоблачил останки митрополита Платона. 7 октября 1997 г., после соборной панихиды, совершенной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, прах великого церковного иерарха был погребен в заново устроенном склепе, внутри Духовской церкви, у северной стены.

С 1998 года здания Вифанского монастыря начали возвращать Троице-Сергиевой Лавре.

В 2002 году здесь открылось Спасо-Вифанское подворье, а в 2007 году начали торжественную постройку нового Преображенского собора. К 2012 году строительство было завершено.

В 2009 году патриарх Кирилл издал указ о присвоении Вифании статуса мужского монастыря. В 2011 году в память о погребенной братии на братском кладбище установили большой резной Крест с горящей лампадой.

В Спасо-Вифанском монастыре продолжаются реставрационные работы и по сей день, в том числе строительство и подготовка к освящению пятиглавого собора Сошествия Святого Духа, который был воздвигнут во второй половине XIX века и почти полностью разрушен в советское время.

С сайта: https://mosregtoday.ru/news/Истории святынь Подмосковья/Антон Саков. Подмосковная Вифания митрополита Платона Левшина.

26 января 2011

26 января 2011

Комментарии и обсуждение