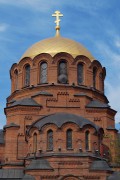

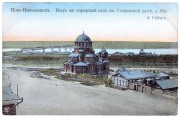

Кто бывал в Новосибирске, не мог не заметить этот красивейший памятник архитектуры, особенно если прибываешь в столицу Сибири на поезде. Как только въезжаешь в город, сразу открывается вид на Александро-Невский собор. Когда-то это было самое первое каменное здание в поселке и, естественно, самое красивое. Но и сегодня, как говорят специалисты, «собор имеет важное градоформирующее значение, делает панораму города узнаваемой». Вот уже более ста он является визитной карточкой нашего города наряду с Оперным театром и железнодорожным вокзалом. Говорят, что за основу этого величественного сооружения был взят проект храма «Во имя Милующей Божией Матери» в Галерной гавани Санкт-Петербурга инженеров В. Косякова и Д. Пруссака.

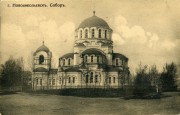

До сих пор неясен вопрос, кто же был автором проекта собора Александра Невского. Одни считают, что это архитектор-художник К. Лыгин, занимавший должность архитектора при управлении Средне-Сибирской железной дороги. Другие автором проекта называют Николая Соловьева. Третьи уверяют, что это были архитекторы Косяков и Пруссак. Но все единогласны в одном — за основу этого здания был взят храм Божией Матери в Петербурге в формах «византийского стиля». В то время этот стиль был очень популярен при строительстве церквей на окраинах России.

Идея основать храм в поселке мостостроителей возникла на второй год постройки железнодорожного моста через Обь. Решение о его постройке было принято 10 октября 1895 года на собрании жителей поселка. Они решили обратиться с ходатайством к томскому епископу Макарию о том, чтобы закрыть «кабаки и притоны, а взамен построить церковь во имя святого Александра Невского». Сооружение храма задумывалось как возведение памятника императору Александру Ш — вдохновителю строительства Великого сибирского железнодорожного пути, «им же задуманного и основанного». Строить его решили возле железнодорожного моста, от границы, где начинался Средне-Сибирский участок железной дороги.

Вскоре на общем сходе населения постановили: «Поселок Кривощековский, ввиду постройки церкви во имя Святого благоверного князя Александра Невского, переименовать в Александровский». Правда, это название нигде в документах не было зафиксировано, лишь упоминалось в «Томском справочном листке». Позже, через много лет, Новониколаевская городская дума планировала к 50-летию освобождения крестьян от крепостной зависимости установить в Новониколаевске памятник Александру II и поставить его решили, как раз против собора Александра Невского, на стрелке, образуемой Кабинетской улицей и Николаевским проспектом. Для сбора средств на строительство храма организовали комиссию во главе с начальником строительства участка дороги Николаем Межениновым. В нее вошли инженеры Березин, Королев, Ливенцов, Линк, крестьянин Вагин, купец Жернаков, лесничий Имшенецкий, мещанин Можаров и другие.

Строительство храма было делом дорогостоящим. Большую часть средств (45 тысяч рублей) царствующий дом выделил из фонда имени императора Александра III, учрежденного императором Николаем II. Деньги этого фонда шли на постройку церквей в районах переселенческого движения, по линии Сибирской железной дороги. К 1904 году было построено 214 церквей на общую сумму около двух миллионов рублей. Сам Николай II пожертвовал из средств Кабинета Его Величества пять тысяч рублей и выделил под храм безвозмездно 2.400 квадратных сажен земли. Позже он добавил на постройку храма еще шесть с половиной тысяч рублей. Добровольные взносы вносили сами железнодорожные служащие, рабочие – строители дороги, купцы.

Все понимали, что храм на 500 человек строить придется несколько лет, поэтому решили открыть деревянный временный молитвенный дом. Его построили в течение месяца на благотворительные средства. Престол был освящен в честь святого Александра Невского. С открытием храма молитвенный дом был упразднен. Никто не знает, в каком месте он находился. Предполагается, что на его месте был сооружен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В ноябре 1898 года, еще не закончив строительство храма Александра Невского, в поселке Новониколаевском освятили новую деревянную церковь во имя Пророка Божия Даниила возле железнодорожной станции Обь. Она являлась старейшим храмом Новониколаевского поселка.

Руководить строительством собора во имя Александра Невского приказом Министерства путей сообщения назначили инженера Николая Тихомирова, до этого руководившего строительством последнего пролета моста. 31 марта 1897 года «правильное» движение через мост было открыто, и Тихомирова перебросили на другой участок работы. Человеком он был очень ответственным, справедливым, поэтому инженеру-путейцу доверили столь необычную для него работу. Его жена Мария Ананьевна вспоминала впоследствии: «На всякие ответственные моменты он брал меня с собой, бегал по всему зданию, говорил: «Ты долго будешь жить, вот посмотри – ни одной трещины не будет, а вот в Петербурге Исаакий всегда в лесах стоит...».

15 мая 1897 года — ровно 120 лет назад — состоялась закладка храма. На молебне присутствовали томский губернатор, начальник Алтайского горного округа, инженер Меженинов, сам руководитель строительства инженер Тихомиров и большое количество жителей поселка. И работа закипела. Ленточный фундамент храма был сделан из естественного бутового камня. Стены вначале хотели выложить поочередно рядами из светлого и темного кирпича, но эта идея оказалась слишком затратной, и от нее отказались. Остановились лишь на красном кирпиче. Сложную кладку осуществляли итальянские рабочие-каменщики. Полы по грунту мостились на металлических плитах. А плитку для пола привезли специально из Голландии. Внешние стены были побелены, а роспись внутри храма выполнили иконописцы первой в Сибири Томской мастерской Иосифа Панкрышева.

В конце 1898 года была закончена кладка стен, а 29 декабря 1899-го Преосвященный Макарий, епископ Томский и Барнаульский, совершил освящение главного престола собора Александра Невского. Позже – в 1904 году – освятили боковые приделы храма во имя Святителя и Чудотворца Николая и во имя святого великомученика и Победоносца Георгия. Храм стал не только красивейшим зданием поселка, но и самым крупным церковным сооружением на всем протяжении Великого сибирского железнодорожного пути.

Через год руководитель строительства Николай Тихомиров неожиданно умер от кровоизлияния в мозг. За его заслуги он был похоронен в ограде храма. На могиле установили гранитную плиту с надписью золотыми буквами: «Здесь покоится прах строителя храма сего, Тихомирова Николая Михайловича (1857-1900)».

В 1971 году рабочие проводили строительные работы и обнаружили склеп с телом Тихомирова. 18 августа 1971 года исполком Новосибирского горсовета принял решение о перезахоронении праха на Заельцовском кладбище. Перезахоронили и... забыли. Именем Тихомирова не названы ни одна улица, ни один переулок, лишь разъезд недалеко от станции Чулымская.

Во времена советской власти храм ждала печальная участь, хорошо еще, что его не разрушили. В 1938 году по решению Новосибирского горсовета собор закрыли, снесли колокола, кресты, разрушили колокольню. В годы Великой Отечественной войны там размещался проектный институт «Промстройпроект». Здание было частично реконструировано: заменены оконные переплеты, встроено перекрытие, частично нарушена кладка фасадов. Самое обидное, что полностью была уничтожена роспись. В 1957-1958 годах в бывшем храме поселилась Западно-Сибирская студия кинохроники. Опять перепланировка и порча архитектурного памятника. И лишь в сентябре 1989 года по решению облисполкома здание вернули Новосибирскому Епархиальному управлению Русской Православной Церкви.

А в 1991 году собор Александра Невского был вторично освящен Святейшим Патриархом Алексием П. После реставрационных работ он вновь стал одним из красивейших зданий на радость верующих, всех жителей и гостей Новосибирска.

Автор Л. Кузменкина. С сайта "Библиотека сибирского краеведения".

26 мая 2017

26 мая 2017

29 сентября 2022

29 сентября 2022

Комментарии и обсуждение

http://fotorama.ucoz.ru/album/rpc/2

За годы советского периода, после закрытия Александро-Невского храма, здание перестраивалось и разрушалось организациями, которые его занимали. В 1940-х гг. в соборе разместили сотрудников проектного института «Промстройпроект». В эти годы в интерьер было встроено перекрытие, лестничный марш, заменены оконные переплеты, частично нарушена кладка фасадов, полностью уничтожена роспись.

В 1957 году решением горисполкома здание передали Западно-Сибирской студии кинохроники, которая выпускала известный киножурнал «Сибирь на экране», документальные и другие фильмы. За время эксплуатации студией помещение собора неоднократно подвергалось перепланировке: на огромных швеллерах были устроены дополнительные перекрытия, на этажах — комнаты, из окон второго яруса сделаны пожарные выходы. Из купола сделали комнату. Клиросная лестница вела в зал для просмотра киноматериалов. На первом этаже разместились администрация и киноархив.

В 1971 году при прокладке кабельной линии рабочие около Александро-Невского собора обнаружили склеп с останками строителя храма Н.М. Тихомирова. Решением исполкома Новосибирского городского совета от 18 августа 1971 года останки выдающегося человека города были перенесены на Заельцовское кладбище. На могиле установлена надгробная плита «Н.М. Тихомиров — инженер-путеец (1857–1900)».

В 1985 году здание храма передали Новосибирской филармонии. Планировалось переоборудовать храм под концертный зал для камерного хора, и только после вмешательства общественности города строительные работы были остановлены.

http://ansobor.ru/articles.php?id=255

В 99-ую годовщину расстрела царской семьи, 16 июля 2017 года, накануне Дня памяти страстотерпцев Царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии в Новосибирске на территории Александро-Невского собора, у Южных врат, состоялось торжественное открытие и освящение памятника Государю Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу Алексию. Памятник освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Владыка сердечно поблагодарил жертвователей, скульптора Олега Владимировича Песоцкого и всех, потрудившихся над созданием замечательного памятника.

Надпись на мемориальной доске памятника гласит: "Государю Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу Алексию Страстотерпцам от православных христиан возрождённой России 16 июля 2017".

«Выбор места для памятника не случаен, - сообщил журналистам настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин. – Собор строился на средства Кабинета Его Величества как храм-памятник Царю Миротворцу Александру III – отцу Государя Императора Николая II. Государь Император Николай II лично пожертвовал 7,5 тысяч рублей на соборный иконостас. Супруга Царя Миротворца Александра III Мария Феодоровна также была жертвователем храма. В частности, она прислала в собор священническое облачение, сшитое из парчи, которая покрывала катафалк рано ушедшего из жизни младшего брата святого Николая II Великого князя Георгия Александровича. Наконец, вы можете видеть: за спиной Государя Императора Николая Александровича стоит арка с крестом. Это символ Голгофы!» Священник также напомнил, что город Новосибирск раньше назывался Ново-Николаевском в честь святителя Николая Чудотворца – небесного покровителя святого Царя Николая II.

http://www.orthedu.ru/eparh/

На западном фасаде собора Александра Невского установлены две мемориальные доски. Надпись на одной их них гласит: "В год 100-летия собора святого благоверного князя Александра Невского, освящённого в 1899 году епископом Томским и Барнаульским Макарием, и вторично, после возвращения Русской Православной Церкви, Святейшим Патриархом Алексием II в 1991 году, установлена сея мемориальная доска в знак молитвенного благодарения Богу от лица благочестивых христиан города Новосибирска". На второй мемориальной доске надпись: "Позолота крестов, куполов и иконостаса собора святого князя Александра Невского выполнена сусальным золотом, переданным в дар Новосибирским аффинажным заводом "Атолл". 1993 г."

В июне 2018 года в соборе начались реставрационные работы. Построенный в память об Александре III, названный в честь великого святого князя, переживший три государства - Собор Александра Невского вновь обновляют. Здание первой каменной церкви в городе в советское время пытались взорвать, затем использовали под склад и кабинеты киностудии. Сейчас храм снова принимает прихожан.

Реставрационные работы ведёт П. А. Милованов. Ему уже за 80 лет, но он вновь намерен забраться на строительные леса - предстоит обновить свод купола главного новосибирского собора. Художник будет реставрировать свою же работу. Такое бывает нечасто. Альпинисты очищали расписной купол от копоти. При этом случайно исчезла часть краски. Лики святых художник рисовал будто бы не 20 лет назад, а только вчера. Для Петра Милованова важно было, чтобы внутренний облик собора соответствовал внешнему. Поэтому и выбрал он сдержанную цветовую гамму. В росписях преобладают сиренево-синие тона и охристые оттенки.

«Мне важно было, чтобы человек, который приходит в храм, легко считывал то, что здесь написано. Поэтому я выбрал ограниченное количество цветов. Полностью исключаются зеленый цвет, желтый и красный», — отмечает художник-иконописец Пётр Милованов.

Создавать роспись в 1990-е годы приходилось с нуля. В храме после советских времён ничего не сохранилось. Само здание уцелело лишь чудом. Собор пытались взрывать, но мощности заряда не хватило, а увеличить побоялись, чтобы не задеть соседний Запсибкрайисполком. Основная загадка для историков — каким был первоначальный цвет храма. «Фотографии одного и того же периода дают нам противоречивую информацию. На одних фото храм красно-кирпичный, как мы привыкли, на других он светлый, возможно, покрашен извёсткой. Многие мои коллеги сходятся во мнении, что вряд ли он был окрашен, потому что следов окраски нет. Но с другой стороны, от фактов с фотографий мы тоже не можем уйти», — поясняет начальник отдела научного учета научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области Елена Кузнецова.

В 1950-х годах в собор поселили новосибирскую киностудию, в середине 1980-х — хотели отдать филармонии, но горожане возмутились и потребовали вернуть его Церкви. Иконы, с которых, по сути, начинался Собор, чудом сохранились. В 2000-х годах их вернули в храм из новосибирского музея. «Само то, что храм до сих пор стоит, пережил большевиков и гонения на Церковь, пережил попытки его разрушить, это само по себе чудо. Храм всегда полон народу и прихожан. Это свидетельство того, что люди приходят сюда за чудом и получают это чудо», — уверен священник (ключарь Александро-Невского Собора) Борис Левитан.

21 июня 2018 г. Материал с официального сайта собора http://www.ansobor.ru/news.php?news_id=8368