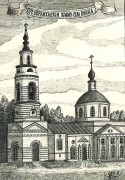

Погост Венец. Церковь Преображения Господня.

Церковь. Не действует.

Престолы: Преображения Господня, Троицы Живоначальной

Архитектурный стиль: Классицизм

Год постройки: 1820.

Епархия: Владимирская митрополия. Владимирская и Суздальская епархия

Адрес: Владимирская область, Ковровский район, погост Венец (д. Обращиха, д. Красная Грива)

Координаты: 56.4939, 41.6913

Проезд: Из райцентра Ковров восточный выезд на Мстёру, через 28км движения вдоль берега реки Клязьмы, левый поворот на север к д. Обращиха. Далее, не заезжая в деревню следует её обогнуть с севера, асфальтированная дорога через километр приводит к бывшей молочно-товарной ферме, нынче лесопильному цеху. Дале ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из райцентра Ковров восточный выезд на Мстёру, через 28км движения вдоль берега реки Клязьмы, левый поворот на север к д. Обращиха. Далее, не заезжая в деревню следует её обогнуть с севера, асфальтированная дорога через километр приводит к бывшей молочно-товарной ферме, нынче лесопильному цеху. Далее грунтовой дорогой следует двигаться от цеха в лес. Лесная колея имеет постоянный уклон вниз на протяжении 1,5км и выходит к берегу р. Клязьма. Далее следует свернуть налево на запад и двигаться по кромке берега реки до места слияния старицы Клязьмы и основного русла 1км. Автотранспортное средство возможно придется оставить на ближайшем же непроезжем участке леса или берега и далее двигаться пешком. Наличие непроезжиз участков варьируется от сезона, погоды, наезженности колеи и общей проходимости автомобиля. На конечном участке следует двигаться пешком вдоль берега. Слева, южнее, от старицы ещё одно небольшое озерцо, слева, южнее, от озерца лесной склон, в котором у подножия угадывается дорога наверх. Эта дорога без следов колёс единственная, через 300м по густой лесной чаще приведёт к церкви. При затруднении с поиском объекта следует вновь вернуться к старице, дойти до её западной оконечности, над верхушками деревьев будет просматриваться крест церкви и верхний обрез колокольни. Ориентироваться по ним и вновь штурмовать лесной склон. Внимание! Местность опасна дикими животными и змеями! Обязательно соответствующее снаряжение и меры предосторожности.

Престолы: Преображения Господня, Троицы Живоначальной

Архитектурный стиль: Классицизм

Год постройки: 1820.

Епархия: Владимирская митрополия. Владимирская и Суздальская епархия

Адрес: Владимирская область, Ковровский район, погост Венец (д. Обращиха, д. Красная Грива)

Координаты: 56.4939, 41.6913

Проезд: Из райцентра Ковров восточный выезд на Мстёру, через 28км движения вдоль берега реки Клязьмы, левый поворот на север к д. Обращиха. Далее, не заезжая в деревню следует её обогнуть с севера, асфальтированная дорога через километр приводит к бывшей молочно-товарной ферме, нынче лесопильному цеху. Дале ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из райцентра Ковров восточный выезд на Мстёру, через 28км движения вдоль берега реки Клязьмы, левый поворот на север к д. Обращиха. Далее, не заезжая в деревню следует её обогнуть с севера, асфальтированная дорога через километр приводит к бывшей молочно-товарной ферме, нынче лесопильному цеху. Далее грунтовой дорогой следует двигаться от цеха в лес. Лесная колея имеет постоянный уклон вниз на протяжении 1,5км и выходит к берегу р. Клязьма. Далее следует свернуть налево на запад и двигаться по кромке берега реки до места слияния старицы Клязьмы и основного русла 1км. Автотранспортное средство возможно придется оставить на ближайшем же непроезжем участке леса или берега и далее двигаться пешком. Наличие непроезжиз участков варьируется от сезона, погоды, наезженности колеи и общей проходимости автомобиля. На конечном участке следует двигаться пешком вдоль берега. Слева, южнее, от старицы ещё одно небольшое озерцо, слева, южнее, от озерца лесной склон, в котором у подножия угадывается дорога наверх. Эта дорога без следов колёс единственная, через 300м по густой лесной чаще приведёт к церкви. При затруднении с поиском объекта следует вновь вернуться к старице, дойти до её западной оконечности, над верхушками деревьев будет просматриваться крест церкви и верхний обрез колокольни. Ориентироваться по ним и вновь штурмовать лесной склон. Внимание! Местность опасна дикими животными и змеями! Обязательно соответствующее снаряжение и меры предосторожности.

Остатки северного фасада трапезной. Часть северной стены вывалена наружу. Противоположной, южной стены уже не существует, всё пространство трапезной руинировано и заросло плотным кустарником

Олег Щёлоков

7 мая 2006

Фрагмент северного фасада основного объема с первоначальным столярным заполнением оконного проёма. Церковь некоторое время после строительства стояла вовсе без столярки с продуваемыми насквозь окнами. Затем обзавелась лёгкими, весьма эконом-бюджетными одинарными столярными заполнениями, установленными снаружи.

Олег Щёлоков

7 мая 2006

Простенок окон апсиды. Огромные размеры окон иногда наводят на мысль об экономии кирпича. Укрепляет подозрения в добросовестности подрядчика и качество кирпича, местами подвергшегося выветриванию значительно интенсивнее обычного.

Олег Щёлоков

7 мая 2006

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Комментарии и обсуждение