Старинский Погост. Церковь Воскресения Христова.

Воскресенская церковь

Церковь. Не действует.

Престолы: Воскресения Христова, Смоленской иконы Божией Матери, Сергия Радонежского

Архитектурный стиль: Классицизм

Год постройки: 1824.

Епархия: Объект не принадлежит Православной Церкви

Адрес: Владимирская область, Судогодский р-н, с. Старинский Погост

Координаты: 55.9845, 40.5211

Проезд: Из Владидимира южный выезд на Гусь-Хрустальный, Судогду. На 16км развилка, правый поворот с указателями "Гусь-Хрустальный, Рязань", следует повернуть по ним и двигаться по трассе Р73 4км до д. Ефимовская, далее свернуть по указателю "Ефимовская" от трассы вправо, миновав деревню проехать лесом 2 км ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из Владидимира южный выезд на Гусь-Хрустальный, Судогду. На 16км развилка, правый поворот с указателями "Гусь-Хрустальный, Рязань", следует повернуть по ним и двигаться по трассе Р73 4км до д. Ефимовская, далее свернуть по указателю "Ефимовская" от трассы вправо, миновав деревню проехать лесом 2 км на запад, до кладбища. Асфальтированный проезд. Зимой возможны заносы, однако расчистка достаточно регулярная, т.к. кладбище действующее, неподалёку дом инвалидов, пионерлагерь

Ссылки:

Престолы: Воскресения Христова, Смоленской иконы Божией Матери, Сергия Радонежского

Архитектурный стиль: Классицизм

Год постройки: 1824.

Епархия: Объект не принадлежит Православной Церкви

Адрес: Владимирская область, Судогодский р-н, с. Старинский Погост

Координаты: 55.9845, 40.5211

Проезд: Из Владидимира южный выезд на Гусь-Хрустальный, Судогду. На 16км развилка, правый поворот с указателями "Гусь-Хрустальный, Рязань", следует повернуть по ним и двигаться по трассе Р73 4км до д. Ефимовская, далее свернуть по указателю "Ефимовская" от трассы вправо, миновав деревню проехать лесом 2 км ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из Владидимира южный выезд на Гусь-Хрустальный, Судогду. На 16км развилка, правый поворот с указателями "Гусь-Хрустальный, Рязань", следует повернуть по ним и двигаться по трассе Р73 4км до д. Ефимовская, далее свернуть по указателю "Ефимовская" от трассы вправо, миновав деревню проехать лесом 2 км на запад, до кладбища. Асфальтированный проезд. Зимой возможны заносы, однако расчистка достаточно регулярная, т.к. кладбище действующее, неподалёку дом инвалидов, пионерлагерь

Ссылки:

Южный фасад основного объема, остатки примыкания фронтона над южным входом

Олег Щёлоков

25 марта 2006

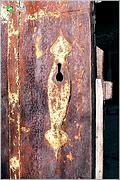

Интерьер трапезной, небольшой сохранившийся фрагмент в северном нефе резной деревянной алтарной преграды.

Олег Щёлоков

10 апреля 2006

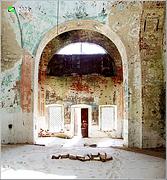

Интерьер основного объема, западная стена с фрагментами сохранившихся фресок

Олег Щёлоков

25 марта 2006

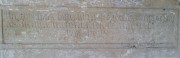

Закладной камень в поминовение усопшего в оконном простенке южной стены трапезной, вид со стороны интерьера

Олег Щёлоков

25 марта 2006

ажурный металлический крест-это все что осталось от деревянного храма ,предшественника каменной церкви

chirokov

11 ноября 2012

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Олег Щёлоков 26 марта 2006

Олег Щёлоков 21 июня 2006

Алексей Кротов 11 октября 2023

Юрий Верещагин  10 апреля 2025

10 апреля 2025

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Комментарии и обсуждение