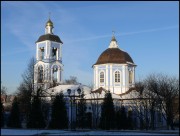

Церковь Пресвятой Богородицы Живоносного источника построена в сельце Черной Грязи, деревянная, между 1682-84 гг.

Стольник князь Алексей Васильевич Голицын, получивший это имение от деда своего боярина Ивана Федоровича Стрешнева, поступился 15 ноября 1683 г. из своей вотчины в сельце Черной Грязи пашни 10 четвертей к новопостроенной церкви во имя Пресвятой Богородицы Живоносного источника.

В описных книгах 1689 г. 17 октября, составленных по указу великих государей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и по памяти из Приказа Большого дворца за приписью дьяка Лариона Вязмина и путным ключником Григорием Чернцовым, церковь в селе Богородском, Черная Грязь тож, описана была в следующем порядке: «в селе Богородском, Черная Грязь тож, церковь деревянная Пресвятой Богородицы Живоносного источника с трапезою и с чуланами, о пяти главах, крыта чешуею зеленою, кругом обшита изнутри и снадворья тесом и окрашена тремя красками… У обоих чуланов из церкви и из чуланов на паперть двери столярные на резных крюках польских, скобы немецкие луженые на репьях; двери писаны живописным письмом, налой кожаный… В алтаре, чуланах, в главах и в церкви в красных окнах 94 окончины слюденых, разных дел образцами; у церкви замок немецкий. У трапезы и у красных окон 14 вставней деревянных обиты полностью серою. С паперти на трапезу две лестницы круглые, что ходят на хоры, а кругом трапезы и церкви ход и поставлены балясы точеные и покрашены. На церкви, на чуланах и на колокольне кресты деревянные спаены железом белым. Перед церковью колокольня рубленная деревянная, обшита тесом и окрашена красками разными, а на ней 7 колоколов, в большом колоколе весу 53 пуда 15 фунт., в другом колоколе весу 30 пудов, а в 5 колоколах весу неведомо, потому что на них весу не написано… В селе Богородском, что была Черная Грязь, церковниковых дворов: во дворе поп Гавриил Лукьянов, во дворе дьякон Борис Трофимов, во дворе дьячок Максимко Иванов, во дворе пономарь Гришка Васильев, во дворе другой пономарь Стахейко Васильев, во дворе просвирница Михайлова дочь. У церкви богадельная изба трех сажень, а в ней образ чудотворца Сергия, пред избою сени дощатые, в сенях 3 чулана, а в богадельне богомолицы 4 вдовы, а корм им выдается мука ржаная и крупы овсяные и солод, в скоромные дни мясо, молоко, а в постные дни рыба, капуста, дрова, коли чего не достанет – кормили их приказчики».

В записной книге исходящих бумаг Синодального казенного приказа за 1721 г. говорится: «21 августа запечатан указ о строении церкви, по челобитью светлейшего российского князя, тайного советника, сенатора Дмитрия Константиновича Кантемира, велено ему в Московском уезде, в вотчине его в селе Черной Грязи, вместо ветхой деревянной церкви, на старом церковном месте, построить вновь церковь деревянную ж (каменную) во имя Пресвятой Богородицы Живоносного источника; пошлин гривна взято, принял Роман Дементьев». Под 1722 г. показано: в селе Черной Грязи церковь каменная во имя Пресвятой Богородицы Живоносного источника.

По сказке попа с причетники: того села крестьяне ходят по старине к церквам села Сабурова и приселка Дьяковского. По справке с Приказом Большого дворца в том селе и деревнях крестьянских дворов 27, а за попом с причетники никаких угодий и земель нет, кормятся ругою. 1700 г. 11 июля великий государь, слушав сей выписки, указал: того села попу с причетники руги не давать и из окладу выложить, а довольствоваться подаянием приходских людей.

Село Черная Грязь, по писцовым книгам, письма и дозора Елизарья Сабурова да подьячего Ивана Яковлева под 1589 г. – «пустошь Черногрязная Московского уезда, приписанная к дворцовому селу Коломенскому, в пустоши показано «пашни паханые земли наездом 3 десятины, а пахал Игнашко Никитин с товарищи из деревни Осляевой, да перелогом 11 десятин, да лесом поросло 12 ½ десятин в поле, сена 20 копен». 26 января 1633 г., «по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси именному приказу, дворцового села Коломенского пустошь Черногрязная с деревнями… проданы в вотчину окольничему Лукьяну Степановичу Стрешневу за 73 руб.»; в 1650 – 63 гг. этою вотчиною владел его сын боярин Семен Лукьянович, который на пустоши Черной Грязи поставил двор для себя, отчего пустошь и стала сельцом.

После С. Л. Стрешнева, умершего в 1666 г., досталось имение его жене вдове Марье Алексеевне и за ней утверждено отказною книгою 18 октября 1666 г. В 1673 г., по указу великого государя, вышеописанное имение по смерти боярыни М. А. Стрешневой было приписано к дворцовому ведомству.

21 ноября 1682 г. великие государи пожаловали сельцо Черная Грязь с деревнями и пустошами боярину Ивану Федоровичу Стрешневу, «по родству, чем владел брат его боярин Семен Лукьянович Стрешнев, а в сельце двор вотчинников, хоромы ветхи, да сад, в нем яблони и вишни». И. Ф. Стрешнев, получив это имение, построил церковь на пустоши Стеблевой, рядом с сельцом Черная Грязь отчего оно и стало называться селом Богородским.

В 1683 г. боярин Стрешнев отдал свое имение во владение родному внуку своему стольнику князю Алексею Васильевичу Голицыну и за ним имение утверждено отказною книгою, в которой упоминается: «1686 года мая в 4 день отказано князю Алексею Голицыну вотчина боярина Ивана Федоровича Стрешнева в Московском уезде, в Ратуеве и Черневе станах, село Богородское…».

В 1689 г. по именному указу великих государей, все имения, принадлежавшие князю Василию Васильевичу и его сыну Алексею Голицыным, были отписаны на великого государя «за их вины» и того же года составлена 17 октября опись. 9 июня 1712 г., по именному указу отписное имение князя Голицына пожаловано светлейшему князю Дмитрию Константиновичу Кантемиру; в селе Черной Грязи числилось 13 дворов крестьянских и бобыльских, в деревнях: Ореховой 9 дворов, в Шандурове 6 дворов, Петровке 5 дворов крестьянских.

После князя Д. К. Кантемира это имение досталось его жене вдове княгине Настасье Ивановне, урожденной княгине Трубецкой, с ее пасынком князем Константином Дмитриевичем Кантемиром, а от него перешло к его родным братьям Матвею и Сергею Кантемир, которые между собою в 1757 г. имения разделили, и село Черная Грязь с деревнями досталось Матвею Кантемиру.

В 1775 г. ее императорское величество высочайше повелеть соизволила: купленное у отставного бригадира Сергея Кантемира и причисленное в ведомство Главной дворцовой канцелярии село Черную Грязь отныне именовать селом Царицыным, августа 13 дня 1775 г.

Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. «Исторические материалы о церквах и селах XVII – XVIII ст.». Выпуск 8, Пехрянская десятина Московского уезда. Москва, Университетская типография, Страстной бульвар, 1892 г.

30 апреля 2013

30 апреля 2013

27 октября 2016

27 октября 2016

18 августа 2018

18 августа 2018

Комментарии и обсуждение

Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" был построен в 1722 году по проекту архитектора П.Н. Лавина по заказу политического деятеля и ученого, господаря Молдавии (1710-1711 г.), князя Д.К. Кантемира. Перестраивался в 1760-е годы и в 1883 году.