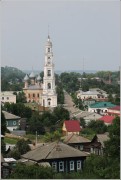

Соборный ансамбль Юрьевца находится в историческом центре города на пересечении главной Георгиевской улицы и Торговой площади и состоит из Входоиерусалимского летнего собора, именуемого старым Входоиерусалимским собором, Успенского зимнего (или нового Входоиерусалимского) собора и пятиярусной колокольни с церковью св. великомученика Георгия и св. благоверного князя Георгия Всеволодовича в нижнем ярусе. Он впервые запечатлен на параллели правого берега реки Волги, выполненной художниками братьями Чернецовыми во время путешествия, совершенного в 1838 г., и на картине Н.Г. Чернецова 1850-х годов, написанной по материалам этого путешествия. Соборный ансамбль упомянут в Статистических сведениях о церквях Костромской епархии, в которую входил Юрьевец с 1778 г, в «Известиях Императорской археологической комиссии», сведения о нем опубликованы в краеведческой литературе и «Своде памятников архитектуры и монументального искусства России по Ивановской области».

Судя по документам, деревянный соборный храм, освященный в честь Происхождения честных древ Креста с приделами свв. Космы и Дамиана и великомученика Георгия, первоначально находился на горе и именовался по приделу Георгиевским. История перенесения соборного храма подробно отражена в Ведомостях Юрьевецкого духовного правления, содержащих сведения о церквях города на 1819 г. В них сказано, что соборная церковь во имя великомученика Георгия была возведена легендарным основателем города св. благоверным князем Георгием Всеволодовичем еще в 6736 (1228) г. и являлась соборной до 7107 (1599) г. После пожара по указу царя Алексея Михайловича «построена в Юрьевце соборная церковь на новом месте под горою против той же Георгиевской церкви в посаде во имя Входа (Господня в Иерусалим) холодная, деревянная». После возведения нового соборного храма Георгиевская нагорная деревянная церковь, неоднократно обновляемая, стала приходской. Точно неизвестно, до какого времени она просуществовала. По некоторым источникам храм сгорел в 1826 г.

О деревянной соборной Входоиерусалимской церкви сообщает Писцовая книга города Юрьевца Поволжского 1676 г.: «Церковь соборная деревянная, во имя Входа Иерусалима, рублена на четыре угла с прирубами, да в приделах архистратига Михаила да Алексея, Человека Божия. На церкви пять глав круглые, обиты чешуею, на главах кресты деревянные, обиты железом белым немецким; с двух сторон паперть, от паперти рундук; по стороне церкви колокольня на столбах; покрыта церковь и алтарь и трапеза, и паперть, и крыльцо тесом… Строена церковь Государевою казною. … по Государевой грамоте из приказу Большого Дворца 7136-го (1628) году». По сведениям «Писцовой книги» получается, что Входоиерусалимская соборная церковь первоначально построена еще при царе Михаиле Федоровиче. Именно в нее был поставлен в протопопы и прослужил в ней восемь недель будущий предводитель раскола протопоп Аввакум в 1652 г. По всей видимости, она также неоднократно обновлялась.

Из «Ведомостей Юрьевецкого духовного правления» узнаем, что она возводилась вновь при воеводе Иване Иванове по просьбе юрьевецкого земского старосты Фомы Ситникова и всех посадских людей в 7194 (1686) г. Интересно, что упомянутый в источнике Фома Климентьевич Ситников был впоследствии заказчиком первого юрьевецкого каменного храма Благовещения, возведенного в 1700 г. По-видимому, в конце XVII в. была построена и теплая деревянная Успенская церковь, так как в документе далее сказано, что когда соборные церкви обветшали, то в 1733 г. епископом нижегородским Питиримом был дан указ «как вместо холодной деревянной Спасовходской, так и вместо Успенской церкви в те же именования построить каменные…»

Во всей вышеуказанной литературе сообщается, что каменный Входоиерусалимский собор был построен в 1733 г. Высокий двусветный четверик с огибающими лопатками вытянут по продольной оси и увенчан пятью световыми барабанами глав. Боковые фасады зрительно членятся на три оси окнами верхнего и нижнего света, боковые порталы расположены не по центру, а под западными верхними окнами. С востока и запада к основному четверику примыкают равные по ширине трехчастная абсида и трапезная, возведенная, по всей видимости, одновременно с собором. Известно, что в 1786 г. по прошению церковного старосты Николая Сухова и приходских людей для «отправления ранней Литургии» в уже существующей трапезной с правой стороны был устроен придел в честь св. Иоанна Воина. Возможно, придел планировалось устроить изначально, так как юго-восточном углу свода трапезной имеется дополнительная распалубка, отсутствующая в северо-восточном углу.

Апсида украшена сдвоенными полуколоннами на боковых фасадах, места соединения полукружий отмечены одной, более крупной полуколонной. Вытянутые прямоугольные окна фланкированы тонкими колонками. При проводимых в настоящее время реставрационных работах под поздним декором на фасадах обнажились контуры подлинных сбитых при перестройке завершений окон с тремя фиалами и вставками в тимпанах. Этот характерный декор нарышкинского стиля в упрощенном варианте стал очень популярным для памятников окрестных земель первой половины – середины XVIII в. От первоначального декора сохранился также фриз, идущий по верху четверика и абсиды, раскрепованный над лопатками и полуколоннами и представляющий собой ряд сухариков, нескольких уступов и поребрика.

В интерьере в центре четверика помещены два столба со скругленными углами, несущие сложные своды: от столбов на стены перекинуты арки, а все остальное пространство перекрыто отрезками обходящих коробовых сводов. Между столбами помещен центральный световой барабан, переход к которому осуществляется через распалубки, идущие в восточном и западном направлениях, а боковые сдвинуты в углы. Алтарь перекрыт коробовым сводом с распалубками над окнами, в трапезной сомкнутый свод. На стенах и сводах четверика частично сохранились росписи XIX в. В 1806 г. собор был перестроен по проекту губернского архитектора Н.И. Метлина, согласно которому были вновь переложены столбы и своды, окна барабанов глав получили стрельчатые очертания.

Сохранившийся план сопровождается комментариями зодчего. Вверху: «План и фасад соборной Спасовходской церкви с алтарем и трапезою для сделания над настоящею церков(ью) (ка)менного свода и под оным двух каменных столбов и над сводом пролетных каменных пяти шей с главами и покрышки кровли вновь железом так же поправки карниза и окошек и поднятия пола Костромской Епархии в уездном городе Юрьевце Повольском». Слева: «Экспликация плана. Прикрытые стены темною тушью старые, а прикрытые светлым кармином вновь сделать каменные столбы и шеи». Внизу: «№ 1061 Марта 24-го года 1806-го в натуре осматривал и план сочинил Костромской Губернский Архитектор Титулярный Советник Николай Метлин». Судя по надписи, тогда же был выполнен ныне существующий штукатурный декор фасадов – лучковые завершения наличников с небольшими скульптурными головками херувимов в завершении и аркатурный пояс под карнизом основного объема, абсиды и трапезной. На фасаде и плане Метлина перед входами показаны одинаковые паперти-крыльца, оформленные как двухколонные портики с треугольными фронтонами.

На картине Н.Г. Чернецова видно северное крыльцо, завершенное высокой фигурной кровлей. После перестройки собор представляет собой поздний пример центрического двустолпия с пятью световыми барабанами, центральная из которых помещена непосредственно между столбами. Невозможно со всей уверенностью определить, как выглядел первоначальный свод собора, до его перестройки Н.И. Метлиным, однако двустолпие храма не вызывает сомнения (боковые входы смещены к западу, чтобы избежать их размещения по одной оси со столбами; в интерьере на восточной стене видны следы срубленных пят первоначальных арок). Этот тип храма восходит к Благовещенскому собору в Сольвычегодске, возведенному Строгановыми в 1560-1584 гг. Он получил широкое распространение на Севере и в Поволжье, особенно в костромских землях.

Ранний пример среди костромских памятников — церковь Троицы в Костроме (1645-1650, не сохр.), у которой имелась лишь одна световая глава, а боковые компартименты были перекрыты лотковыми сводами. К этому типу относятся также церковь Вознесения на Дебре (ок. 1654), все пять глав которой световые, а остальное пространство перекрыто коробовыми сводами, и храм Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (1681-1687) с центральной световой главой, в интерьере которого имеются два столба, несущие обходящие коробовые своды. В окрестностях Юрьевца имеются четыре двустолпных храма, возведенные в последней четверти XVII ст. Это собор Тихоно-Луховской пустыни (1678) и церковь Воскресения в Лухе (1680), церковь Макария Унженского в Макариеве-Унженском монастыре (1675) и Спасо-Преображенский собор одноименного монастыря в Кинешме (1694). Если три первых собора имеют световое пятиглавие и перекрыты системой коробовых или лотковых сводов, ориентированных по оси запад-восток, то кинешемский собор, как и храм в Ипатьевской слободе, перекрыт обходящими коробовыми сводами с разнонаправленными ребрами без дополнительных арок и имеет лишь одну центральную световую главу, расположенную между столбами. Возможно, изначально юрьевецкий собор также имел лишь центральную световую главу.

Поздним примером подобной композиции является Успенская церковь села Порздни Лухского район Ивановской области (ранее Юрьевецкий уезд Костромской губернии), возведенная в 1751 г. Центральный неф двустолпного храма перекрыт коробовыми сводами, ориентированными по оси запад-восток, а боковые компартименты – такими же сводами, ориентированными по оси север-юг. Популярность центрического двустолпия в этих землях во второй половине XVII — первой половине XVIII ст. привела к созданию разных вариантов перекрытий и размещения боковых порталов. При этом на боковых фасадах неизменно помещается по три окна, в чем очевидна ориентация на четырехстолпные соборы. Успенский или Новый Входоиерусалимский собор в Статистических сведениях датируется 1833 г.

В краеведческой литературе проект собора приписывается губернскому архитектору П. И. Фурсову, а датой строительства считаются 1825-1833 гг. Основанием этому является хранящийся в Юрьевецком историко-художественном музее план на постройку каменной церкви 1825 г., очень близкий плану Успенского собора. Единственным существенным отличием плана Фурсова от плана Успенского собора является наличие колонных портиков не только с боковых сторон, но и со стороны алтаря и притвора. Из надписи на плане узнаем, что он составлен по благословению епископа Костромского и Галицкого Самуила и что к нему прилагались также фасад и разрез.

Архитектурные формы и декоративное убранство Успенского собора, возведенного в стиле позднего классицизма, отличаются монументальностью и лаконичностью. Храм представляет собой крупный кубический объем, увенчанный небольшой главкой на четырехгранной фигурной кровле. С востока и запада к основному четверику примыкают прямоугольные в плане алтарь и притвор, расчлененные соответственно пилястрами и полуколоннами и увенчанные фронтонами, а с севера и юга равные им по объему четырехколонные портики тосканского ордера. По сторонам от ризалитов и портиков на каждом фасаде расположено по одному окну с оригинальными рустованными наличниками, которые завершаются полуциркульной аркой с ушками и сережками. Боковые стены притвора также рустованы. В интерколумниях расположены окна в два света в строгих обрамлениях, причем верхние значительно меньше нижних. Развитый антаблемент, опоясывающий здание под аттиком, украшен мелкими консолями. В интерьере сферический купол на парусах покоится на четырех столбах, апсида перекрыта полуциркульным сводом.

Предположительный автор проекта собора Пётр Иванович Фурсов занимал пост костромского губернского архитектора с 1822 по 1831 гг., много строил в Костроме и губернии. Среди церковных зданий ему принадлежат проекты Богоявленской церкви с. Кажирово Кологривского уезда (1825), Покровской церкви в с. Ножкино Чухломского уезда (1826), Никольской церкви в с. Козура Костромского уезда (1829), ансамбля Игрицкого Песошенского монастыря (1826-1833). П.И. Фурсов, учившийся в Петербургской Академии Художеств у лучших мастеров позднего классицизма Тома де Томона и В.П. Стасова, оставался верным этому стилю во всех своих постройках. В церковных зданиях он использовал крупные объемы с монументальными портиками, ротондальные завершения, руст и тосканский ордер. Архитектурные формы Успенского собора чрезвычайно близки постройкам П.И. Фурсова, но исполнены в несколько упрощенном варианте, возможно без его непосредственного надзора. Это предположение объясняет отказ от портиков на восточном и западном фасадах и несколько суховатое декоративное убранство.

В Описи церковного имущества 1865 г. Успенская церковь с приделами Архистратига Михаила (справа) и апостола и евангелиста Иоанна Богослова (слева) датируется 1838 г. При этом в Ведомостях Юрьевецкого духовного правления 1819 г. теплая Успенская церковь с приделом Архистратига Михаила уже показана каменной, о чем было упомянуто выше. Две каменные соборные церкви показаны и на плане межевания Юрьевца, составленным инженером Федором Гине в 1779 г.

В другом документе, датированном 1825 г., в котором говорится об устройстве от холодной соборной до Рождественской церкви каменной ограды или палисада по Георгиевской улице и Святых ворот «подле собору» для прохода в овраг, именуемый «Гребешки», упоминается лишь один соборный храм. По всей видимости, в 1733 г. был возведен не только ныне существующий холодный Входоиерусалимский собор, но и небольшой теплый каменный Успенский храм, снесенный к 1825 г. для постройки на этом месте нового собора по проекту П.И. Фурсова.

Дата 1833 г. может относиться к окончанию строительства нового собора и освящению главного престола, а 1838 г. – являться датой освящения приделов. Стройная пятиярусная колокольня юрьевецкого соборного ансамбля является основной градостроительной доминантой города. Автор проекта и точная дата строительства неизвестны. В краеведческой литературе она датируется 1840 г. Но в 1838 г. колокольня уже была запечатлена братьями Чернецовыми. В Ведомостях Юрьевецкого духовного правления 1819 г. колокольня не упоминается, а в Описи церковного имущества 1865 г. сказано, что церковь святого великомученика Георгия и святого благоверного князя Георгия Всеволодовича теплая однопрестольная устроена в 1828 г. Таким образом, колокольня, очевидно, построена между 1819 и 1828 гг., ранее Успенского собора. Их строительство могло быть начато одновременно по единому замыслу и осуществляться параллельно.

Колокольня представляет собой четыре яруса убывающих четвериков и ротонды, увенчанной высоким шпилем с крестом. Первый ярус, в котором находится храм, служит основанием для четырех сквозных ярусов звона. На каждом фасаде яруса-постамента по шесть строенных колонн (угловые читаются с двух фасадов), завершенные раскрепованными треугольными фронтонами. В интерколумниях расположены окна в два света: полуциркульные над прямоугольными. Второй и третий ярусы украшены двухколонными портиками с треугольными фронтонами. На углах второго яруса помещены трех-четвертные колонны, в третьем они утоплены в основной объем. Портики четвертого яруса завершаются лучковыми фронтонами. Между арками звона пятого яруса-ротонды помещены сдвоенные колонки, несущие антаблемент. Венчает ротонду сферический купол, на восточной и западной стороне которого имеются люкарны сложной формы с круглыми окнами. На северном и южном фасадах им вторят ложные люкарны. Базы колонн декорированы филенками, а фронтоны мелкими сухариками. Помещение церкви, расположенной в первом ярусе, разделенном на два этажа, перекрыто сомкнутым сводом.

Проект колокольни в краеведческой литературе также приписывается П.И. Фурсову. Но, несмотря на завершение верхнего яруса ротондой, стиль памятника в целом отличается от творческой манеры зодчего. Колокольня возведена в эпоху ампира, но имеет явные реминисценции раннего классицизма. Об этом свидетельствуют общие вытянутые пропорции, разорванный фронтон первого яруса, филенки в основании колонн, мелкие сухарики портиков, люкарны на куполе. Вполне возможно, что проект был создан губернским архитектором Н.И. Метлиным, занимавшим этот пост до Фурсова с 1796 вплоть до своей смерти в 1822 г. Среди его церковных проектов, выполненных в стиле раннего классицизма, известны неосуществленный проект каменной церкви села Прискокова Костромского уезда 1822 г. и церкви Благовещения села Благовещенского Юрьевецкого уезда 1810 г.

Вполне вероятно, что проект юрьевецкой колокольни был разработан Н.И.Метлиным еще в 1806 г. при создании проекта перестройки Входоиерусалимского собора и с некоторыми изменениями воплощен уже Фурсовым. Подобная история произошла со строительством Верхних торговых рядов в Галиче, спроектированных Метлиным и завершенных после его смерти Фурсовым с некоторыми переделками. В то же время, в первой четверти XIX века церковные здания в этих землях возводились по проектам не только губернских архитекторов. Так, скажем, автором проектов отдельно стоящих колоколен при храмах в Тетеринском (1820, Нерехтский район Костромской области), Лежневе (1816-1823, Ивановская область) и Шуе (первоначальный проект, 1810, Ивановская область) был итальянский архитектор Я.Я. Маричелли, работавший в России в 1792-1822 годах.

Следует отметить, что в конце XVIII – первой трети XIX в. в Юрьевце осуществляется строительство нескольких колоколен, изменивших внешний облик города. В этот период возводятся колокольни Кривоезерского монастыря (1795 г.), Преображенского и Рождественского храмов (конец XVIII в.), Богоявленской церкви (1810 г.). Колокольня Казанской церкви, наиболее близкая соборной по стилю, строится, по всей видимости, в 1820-е гг. К сожалению, соборная колокольня – единственный памятник этого жанра, дошедший до наших дней. Таким образом, соборный ансамбль Юрьевца сформировался в течение столетия с 1733 по 1833 г.

Построенный в древнерусской традиции двустолпный Входоиерусалимский собор, слегка поновленный в начале XIX ст., прекрасно вписался в классицистическую архитектуру Успенского собора и колокольни. Зодчие, создавшие этот проект, явно ориентировались на соборный ансамбль губернского города Костромы, где древний Успенский пятиглавый собор, дважды перестроенный в XVII в., был еще раз поновлен после пожара в 1773 г., а в 1776-1791 гг. архитектором С.А. Воротиловым был возведен в барочном стиле одноглавый Богоявленский собор и четырехъярусная колокольня. Эта история повторилась через пару десятилетий в уездном Юрьевце, когда был перестроен древний пятиглавый городской собор, а рядом возведены одноглавый храм и колокольня. Подобная ориентация на соборный ансамбль губернского города не уникальна для костромских земель. Так, в соседнем уездном городе Кинешме рядом с шестистолпным Успенским собором, возведенным в 1745 г. в древнерусских традициях, в 1798 г. возводится колокольня, а в 1838 г. по проекту архитектора И.Е. Ефимова строится первоначально одноглавый Троицкий собор. При этом, в начале XIX в. древний Успенский собор также перестраивается. В то же время следует отметить необычное расположение зданий юрьевецкого соборного ансамбля, вытянувшихся четко вдоль красной линии центральной Георгиевской улицы, идущей параллельно Волге, что прекрасно подчеркивает ее перспективу. Колокольня расположена не в центре ансамбля, а эффектно вынесена вперед, на Соборную площадь. Она прекрасно читается с Волги, с юрьевецких гор, и, находясь на главной городской оси, оформляет, таким образом, самый центр города.

С сайта: https://life.kostromka.ru/Мерзлютина Н.А. «Архитектурное наследство». №56. М., 2012/Соборный ансамбль города Юрьевца

17 декабря 2005

17 декабря 2005

19 декабря 2007

19 декабря 2007

10 апреля 2014

10 апреля 2014

Комментарии и обсуждение