Местность эта могла бы навсегда остаться "лесной пустошью Камешки", но 30 мая 1892 года правление "Товарищества мануфактур Никанора Дербенёва и сыновья" доложило общему собранию пайщиков, что им приобретена часть пустоши близ станции Новки Московско-Нижегородской железной дороги площадью 77 десятин за 7750 рублей с целью построить механическую ткацкую фабрику на 300 станков. Здесь нужно сказать, что это была не первая покупка ивановскими фабрикантами Дербенёвыми частей "лесной пустоши Камешки". Первый участок в 38 десятин приобретён ещё Никанором Дербенёвым в 1873 году и упоминается в его завещании сыновьям 1886 года. К 1892 году товарищество уже располагало развитым ситценабивным производством в Иваново-Вознесенске, однако для стабильной работы полного производственного цикла (прядение, ткачество, отделка) не хватало прядильных и ткацких мощностей. Для этих целей на приобретённой пустоши летом 1892 года была выстроена ткацкая фабрика на 360 станков, где "и топливо, и рабочие руки дешевле, нежели в городе Иваново-Вознесенске". Таким образом, дата 30 мая 1892 года стала отправной точкой в истории Камешково. 6 декабря того же года начала свою работу ткацкая фабрика, а спустя четыре года была построена и прядильная фабрика.

В сентябре 1903 года была открыта церковно-приходская школа. Заведующим назначен протоиерей храма села Горки Николай Леонтьевич Любимов, учителем - Дмитрий Владимирович Добронравов. Учебное заведение было построено и полностью содержалось на средства предприятий Дербенёвых: в отличие от многих церковно-приходских школ, она не получала дополнительного казённого кредита, поскольку считалось, что для этого имеется вполне состоятельный содержатель. Жилой посёлок фабрики Дербенёвых при станции Новки, рос одновременно с фабрикой.

По данным клировой ведомости храма села Эдемское, в 1904 году при фабрике Дербенёвых проживало 107 человек служащих и рабочих. К этому времени остро назрела проблема с православным храмом в Камешках, так-как другие церкви располагались в достаточном отдалении от фабричного посёлка. 3 октября 1904 года с благословения и при участии Высокопреосвященнейшего Архиепископа Владимирского и Суздальского Сергия (Спасского) Дербенёвы заложили каменный храм в честь Вознесения Господня. Надо сказать, что род Дербенёвых происходил из крестьян деревни Аграфенино Свято-Вознесенского прихода села Вознесенье Ковровского уезда (ныне Савинский район Ивановской области). Вероятно, именно этим обстоятельством, т. е. особым почитанием с детства в семье престольного праздника родного прихода (в честь Вознесения Господня), а также благочестивой памятью к этому великому событию евангельской истории и явилось впоследствии строительство и освящение храма братьями Дербенёвыми в посёлке Камешково в честь Вознесения Господня.

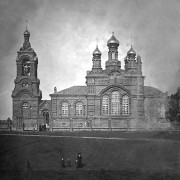

Создателем проекта будущего храма выступил епархиальный архитектор Николай Дмитриевич Корицкий. В процессе его подготовки потребовалось согласование с Управлением Московско-Нижегородской железной дороги, поскольку здание храма предполагалось построить неподалёку от линии железнодорожного полотна. На посланный в это ведомство запрос пришёл ответ, в котором говорилось, что к возведению "Товариществом мануфактур Никанора Дербенева и сыновья" церкви при ст. Новки у полосы отчуждения Московско-Нижегородской железной дороги "препятствий со стороны Управления не встречается". 9 сентября 1904 года Совещательное присутствие техников Строительного отделения Владимирского губернского правления утвердило проект, а спустя месяц, рабочие-каменщики произвели закладку будущего храма. Величественное здание Божьего храма, из красного кирпича в так называемом, "русском" или псевдорусском стиле, с удивительной по красоте декоративной тычковой кладкой было воздвигнуто на самом высоком месте молодого посёлка.

Трёхчастный в плане, трапезного типа с преобладанием основного объёма и колокольни, храм с фасадной стороны украшен ширинчатыми пилястрами, которые у основного объёма в верхней части оформлены тремя полуколоннами. Декоративное оформление, выполненное в формах, характерных для архитектуры начла ХХ века, отличается живописностью и игрой света и тени. Оконные проёмы трапезной и апсиды украшены килевидными кирпичными наличниками с полуколоннами. Итальянские окна основного объёма имеют трёхлопастные наличники с "сухариками" и оформлены четырьмя полуколоннами, которые разделяют три основных проёма. Подоконная тяга украшена "сухариками". Многопрофильный карниз храма оформлен "сухариками" и ширинками с заполнением. В интерьере храма основной объём представляет собой бесстолпное помещение с четырёхгранным сводом. Широкий арочный проём соединяет его с апсидой, перекрытой конхой и трапезной, перекрытой коробовым сводом. Вскре после открытия храм был электрифицирован и получил передовое по своему времени паровое отопление. Настенных росписей храм не имел.

Убранство церкви составлял деревянный некрашенный иконостас с липовой и сосновой резьбой с 35 иконами, пол был украшен венецианской мозайкой. Среди церковной утвари следует упомянуть деревянный крест с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом с медно-золочёными венцами, большое позолоченное паникадило, 2 киота за клиросами с 8 местными иконами, из них 2 малые меднозолочёные в ризах, кроме них имелось также 18 икон разного размера. Главы храма были вызолочены, на колокольне находилось 10 колоколов общим весом 600 пудов 61 фунт (более 9,5 тонн!). Свято-Вознесенский храм стал, по замечанию современников, одним из самых красивых, больших и вместительных в Ковровском уезде. 12 ноября 1906 года храм был торжественно освящён Высокопреосвященнейшим Архиепископом Владимирским и Суздальским Николаем (Налимовым).

Камешковский храм по историческим документам являлся приписным к храму Всех Святых села Эдемское. Первым его настоятелем стал выпускник Владимирской духовной семинарии священник Василий (Веселовский). С октября 1907 года свящ. Василий одновременно состоял в должности заведующего церковно-приходской школой и учителя Закона Божьего. Отца Василия в годы революционного лихолетья сменил свящ. Александр (Казанский), прослуживший настоятелем храма до момента его закрытия в 1923 году. Первым старостой прихода при открытии Свято-Вознесенского храма стал сам Павел Никанорович Дербенёв, который был основным строителем храма. Ежемесячное жалование членов причта в 1916 году составляло: свящ. Василий (Веселовский) - 42 рубля 50 копеек, дьякон Михаил (Зорин) - 25 рублей, псаломщик Иван Бабиков - 22 рубля. Украшением церковных служб являлся школьный хор, состоявший из учащихся школы и выпускников. Участники хора были ознакомлены с нотной грамотой и исполняли песнопения по нотам. Жители фабричного посёлка Камешково по уровню нравственности и религиозных чувств были абсолютно разные, так-как существенный отпечаток на духовную жизнь дореволюционного местечка накладывала фабричная среда. Многие были в различной степени религиозны, а многие и нет. На крупные религиозные праздники храм обычно был переполнен, а на воскресных службах, обычно бывало, заполнен наполовину.

Знаменательное событие, которое произошло 21 февраля 1913 года, когда отмечалось 300-летие пребывания на престоле династии Романовых, камешковцы запомнили на всю жизнь. В этот день в храме проходила торжественная литургия, окончившаяся молебном в 13:00 и колокольным звоном. Бедствия периода богоборчества не обошли стороной Вознесенский храм. 23 января 1918 года был издан декрет об отделении церкви от государства. В этот же день Владимирский губернский исполком получил инструкцию комиссара НКВД Лациса: "Ввиду изданного декрета Совета Народных Комиссаров "О свободе совести, церковных религиозных обществ" предписывается всем Советам впредь до особой инструкции взять все учреждения и имущество существующих в России церковных, религиозных обществ под строжайший контроль". Первый известный документ, узаконивающий отношения общества с новой властью, датируется 1919 годом. Им стало соглашение членов церковно-приходского совета о принятии от Эдемского волостного исполнительного комитета здания Свято-Вознесенского храма и имущества, находящегося в нём, подписанное 24 февраля 1919 года.

Согласно документу, члены общества, помимо имущества, обязывались в богослужебных помещениях "не допускать политических собраний, враждебных советской власти направлений, раздачи или продажи книг, брошюр, листовок, направленных против советской власти или её отдельных представителей, ... совершения набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения его против советской власти". Тем самым церковно-приходской совет являлся, помимо организационно-хозяйственного, органом, определяющим общественную деятельность, взаимодействующим с государственной и местной властью, другими общественными организациями. Именно на долю Совета выпала задача защиты храма и в целом религиозной жизни Камешково от нападок новых властей, которые всё чаще учащались. 22 апреля 1922 года в камешковской церкви проводилось изъятие церковных ценностей в рамках кампании, связанной с необходимостью помощи голодающим Поволжья.

С весны 1923 года несколько раз на собраниях рабочих фабрики им. Свердлова поднимался вопрос о закрытии камешковского храма. Предлагалось также закрыть церковь и разместить там клуб спорта или школу ликвидации неграмотности. Вскоре власти перешли к реализации принятого решения. Распоряжение отдела управления губернского исполнительного комитета от 18 июля за № 5224, адресованного Ковровскому уездному отделу управления, предписывало осуществить закрытие церкви. Уездный отдел направил для "срочного проведения в жизнь" директивы ликвидационную комиссию во главе с заместителем начальника отдела управления, начальником уездного отдела милиции Стрельцовым. Работу ликвидационной комиссии предписывалось проводить "быстро, продуманно и вполне тактично". Обращение церковной общественности было направлено в органы центральной исполнительной власти - председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. И. Калинину. Но всё обращения были тщетны, судьба храма была предрешена.

24 июля приехала в Камешково ликвидационная комиссия из Коврова и сразу же приступила к описи церковного имущества и ликвидации Вознесенкой церкви. 25-го утром приступили к разрушению храма: сначала сняли фотографические снимки внутри и снаружи, а затем рабочие демонтировали главы, стащили их канатами, сбросили большое паникадило, уронили иконостас, после чего иконы свалили на телеги и свезли в фабричную котельную, где и сожгли в топке парового котла, при этом большой крест рубили в ограде около церкви; 26 июля начали сбрасывать мелкие колокола, упаковывать всё церковное имущество: ризы, одежды, сосуды, кресты и Евангелия. 27 июля сбросили большой колокол, а на следующий день сбросили последний, оставшийся на звоннице, колокол и стащили главу с крестом на колокольне. К слову сказать, имена разрушителей камешковского храма, Петра Осиповича Долбилкина и Василия Фёдоровича Цыганова носят улицы Камешково.

Первоначально в изуродованном здании расположился клуб "6-й Октябрь", затем магазин, коммунальные квартиры. Летом следующего года к существующему двухэтажному зданию школы сделали пристройку на 6 кабинетов, частично решив проблему нехватки учебных площадей. Были планы постройки водонапорной башни на здании церкви, с тем расчётом, чтобы здание бывшего храма было оборудовано под универскальный магазин ЦРК. К счастью этому плану не суждено было сбыться. В 1940 году большая часть здания храма решением тогдашней власти была передана под филиал Госбанка СССР, который находился в нём до 1986 года. С 1986 до конца 1991 года в здании храма располагался ДОСААФ и коммунальные квартиры. Очевидно, что идея приспособления церковного здания для нужд школы, клуба и т. д. была на самом деле поводом, который использовали представители новой власти для удовлетворения собственных амбиций и устранения инакомыслия.

В 1992 году после распада Советского Союза пришло новое время - время собирания камней. По просьбам верующих города Камешково и района, во главе которых собралась инициативная группа, были начаты походы по инстанциям к власть придержащим и Управляюшему епархией с целью добиться разрешения на открытие храма, а также первые шаги по его восстановлению. Городской совет народных депутатов своим решением передал здание храма образовавшемуся в результате выборов из числа верующих людей приходскому совету. 5 ноября 1992 года накануне Рождества Христова в Свято-Вознесенском храме состоялась первая, по-настоящему многолюдная служба. Таким образом, этот день можно считать вторым Днём Рождения Божьего храма. Первые службы в возрождающемся храме проводили приезжие, прикомандированные священнослужители из других храмов Владимирской епархии, а с апреля 1992 и по 1996 год настоятелем храма управляющим епархией был назначен священник Василий (Губаль).

В первые годы приходской жизни о. Василием и его помощниками была проделана огромная подготовительная работа: разобраны искусственные межэтажные перекрытия, проведён внутренний косметический ремонт, установлен иконостас, сделан временный амвон, к храму подведён газ, устроена система отопления, заново выложен центральный барабан, установлен временный купол. В 1996 году епархиальной властью настоятелем Свято-Вознесенского храма был назначен свящ. Николай (Геращенко)(1996-1997), который также немало потрудился для восстановления храма. В 1997 году настоятелем храма был назначен свящ. Анатолий (Бутряков), до этого много лет трудившийся в приходе Свято-Троицкого храма села Горки.

Под руководством нового настоятеля работы по восстановлению Божьего храма начались с новой силой: внутри церкви был демонтирован железобетонный сейф - наследство Госбанка СССР, благодаря чему в храме восстановилась акустика; по всему периметру храма с внешней и внутренней стороны были восстановлены подоконники и арочные перекрытия в трапезной части храма, разрушенные прежней властью; в проёмах прежних окон храма были разобраны межэтажные стены-перекрытия и вставлены новые окна из современных прочных материалов, благодаря чему внутри церкви стало вновь тепло, светло и просторно; для сохранения тепла в зимнее время был сделан притвор. Для сохранения от разрушения стен храма, по всему периметру с внешней стороны был снят искусственный грунт - наследие прежнего времени и сделаны дренажные трубы. С западной стороны разобрана пристройка, служившая в безбожные времена кинобудкой, на месте которой, согласно проекту архитектора Владимирской епархии А. И. Трофимова, была возведена в псковской традиции изящная звонница. Наверху, рядом с центральным барабаном, были поставлены ещё 4 боковых главки с крестами. Были восстановлены все стены и арки храма с внешней стороны, благодаря чему внешний облик храма приобрёл свежесть, нарядность и аккуратность. С появлением церковной ограды храм получил завершённость.

20 октября 2006 года на звоннице храма были закреплены колокола, отлитые в Воронеже, а 3 ноября, впервые за много лет жители Камешково и окрестностей услышали колокольный звон. Так Свято-Вознесенский храм обрёл голос. Внутри церкви осуществлена роспись стен, смонтирован новый тябловый иконостас, украшенный настоящими, написанными в древнерусских традициях, иконами. На пожертвования добрых людей приобретено и повешено большое позолоченное паникадило и бра. Свято-Вознесенский храм города Камешково, по замечанию прихожан и гостей города, приезжающих из разных уголков нашей необъятной Родины, стал украшением не только самого Камешкова, но и благодатной Владимирской земли.

Из книги: "Свято-Вознесенский храм в городе Камешково"

1 июня 2016

1 июня 2016

Комментарии и обсуждение

Храм был освящён 12 ноября 1906 года Епископом муромским Александром. Первым старостой церкви стал Павел Никанорович Дербенёв, один из владельцев текстильной фабрики, на чьи средства и строился храм.

С. Харитонов