Поселок Троицкий с двумя действующими храмами во имя Пресвятой Троицы и прп. Сергия Радонежского раньше слыл погостом. В XVIII- XIX вв. в Бобырево, Троицкое тож стояли, главным образом, дома служителей церкви — клириков. Но были и крестьянские дворы — Троицкое в старых документах именуется то погостом, то селом. И сегодня подтверждением этого, как и много веков назад служит разросшееся сельское кладбище со старинными надгробиями, у стен деревянного храма.

Предание гласит, что когда-то проходил этими лесами святой Сергий Радонежский по пути в Звенигород к своему ученику Савве Сторожевскому и остановился отдохнуть. Забил по его молитве на том месте родник, а через какое-то время вырос и храм во имя Святой Троицы. Принято считать, что существующий ныне деревянный храм погоста построен в 1670 г., а до этого здесь церкви не было.

В XVI или даже конце XV века будущее село Троицкое, а в то время — деревня Бобырево — было в вотчине Андрея Меньшова-Товаркова с центром в сельце Ивановском-Высоком на речке Доренке. Затем владение поступило в Левкиев Волоколамский монастырь. Наконец, монастырские старцы “дали ту вотчину князю Ивану Лобанову-Ростовскому со княгинею владети по их живот”. Владельцем вотчины в 1584 г. значится князь Иван.

В 1623 г. деревня Бобырево на речке Бобырке числилась за Григорием Григорьевичем Колединским в вотчине. В 1643 г. деревню купил царский стольник Роман Федорович Боборыкин. Боборыкин построил здесь в 1675 г. церковь во имя Живоначальной Троицы, и в 1678 г. в его вотчине, селе Троицком, числился двор вотчинников, в котором жили “люди старинные и кабальные, служилые и деловые, и конюхи и повары, и приспешники: 17 дворов”.

В отказной книге, утвердившей село за монастырем, приводится описание храма: “Церковь во имя Живоначальныя Троицы с пределы древянная, клетцки, крыта тесом, о трех главах; а в церкви местных образов: образ Живоначальныя Троицы, Сергиево видение, образ Покрова Пресв. Богородицы, образ Успения Пресв. Богородицы, образ Николая чудотворца, образ чудотворца Сергия и преподобного чудотворца Саввы на одной цке; писаны все на красках”.

По приведенному выше описанию, деревянный храм, построенный в конце XVII в., имел приделы и был трехглавым. Нынешняя церковь, по мнению специалистов, “характером основного объема гораздо ближе образцам начала XVIII в., периоду, когда село Троицкое находилось во владении Воскресенского монастыря. <...> Высокий двусветный одноглавый четверик храма с граненой апсидой и трапезной, несмотря на переделки, сохраняет колорит древней постройки: сдержанный язык архитектурных форм и характерные пропорции”.

Храм поновлялся: в 1830-х гг. под стены был подведен фундамент из белого тесаного камня, расширены окна, сруб обшили тесом. Здание приобрело черты стиля ампир. В 1850-х гг. на средства известного благотворителя П. Г. Цурикова была сооружена новая колокольня о трех ярусах. После построения храма в XVII в. был освящен только один, главный престол, а два другие оставались неотделанными и в 1850—1853 гг. были сняты и уничтожены “как лишние пристройки”.

Когда в 1985—1986 гг. во время реставрации с церкви сняли тесовую обшивку, разновременность трех частей здания стала очевидной: “Серые, сильно выветренные средней толщины бревна собственно храма сохранили след долгого пребывания на открытом воздухе, швы переделок. У трапезной и колокольни толщина бревен, способ их обработки совсем другие, и по цвету бревна, особенно у колокольни, выглядят гораздо новее”. В настоящее время в деревянном храме находятся трехъярусный иконостас и утварь конца XIX в.

В 1904—1913 гг. на погосте сооружен новый каменный храм с главным престолом также во имя Святой Троицы. Создан он на средства фабриканта Сергея Максимовича Попова и других благотворителей, автор проекта — архитектор Михаил Нилович Литвинов. Версия, что новый храм был освящен в 1904 г., в день рождения Императора Николая II, не подтверждается документами.

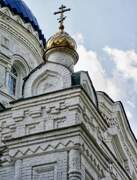

В издании 1999 г. мы находим такую характеристику: “Образец историзма, архитектура здания основана на сочетании композиционных приемов классицизма с национальными мотивами наружного убранства. <...> В нарядной пластической разработке фасадов широко использованы ширинки, колонки с перехватами, кокошники разной величины и формы. <...> Свободное поперечно ориентированное пространство храма хорошо освещено верхним и боковым светом. Большие окна снабжены металлическими рамами и решетками красивого геометрического рисунка. <...> Стены и своды покрыты орнаментальной и отчасти сюжетной живописью начала XX в.”. Довольно крупных размеров храм, сочетает в своей архитектуре композиционные классицистические приёмы и элементы неорусского стиля в наружной декорации.

Полуподвальный этаж поднимает крестчатый в плане храм высоко от земли. Основной объём перекрыт световой ротондой с куполом луковичной формы. У притвора высится двухъярусная шатровая колокольня, к которой ведёт парадная лестница «на две стороны». Зодчий стремился придать тяжеловесному объёму здания некую лёгкость, насытив плоскости его фасадов наборным из кирпича, но несколько однообразным, узорочьем. Внутри на стенах и сводах храма сохранилась орнаментальная и сюжетная живопись начала XX в. Ограждение солеи, паникадило, киоты и двухъярусный, отделанный под дуб, лакированный иконостас с иконами - того же времени.

В середине 1917 г. духовная консистория обратилась в Археологическую комиссию (бывшую Императорскую) с просьбой разрешить разобрать деревянную церковь: летом 1913 г. освящен новый каменный храм, и старый теперь “является излишним и тягостным по трате средств на содержание”. Все предметы было предложено перенести в новую церковь, а “лесной материал” употребить на ее отопление. И вот, всего за месяц до октябрьского переворота на своем заседании Комиссия постановила: разборку храма не разрешать. При этом прозвучали голоса: церковь “приличная” и “приятная”, “странно, что уничтожение старой церкви у нас нередко почитается благочестивым делом”. Благодаря твердости, проявленной ведущими архитекторами в то смутное время, храм дошел и до нас.

По данным 1924 г., погост не был включен в число основных населенных пунктов Еремеевской волости, а внесен в список “разных населенных пунктов Воскресенского уезда”, в который входили санатории, колонии, артели и т. п. В Троицком Погосте проживало 8 мужчин, 9 женщин, числилось 4 десятины земли, 2 лошади; находилась школа 1-й ступени (38 учеников), бывшая церковно-приходская.

С сайта: www.ierusalim.ru/История Святой земли/История храма Святой Живоначальной Троицы в посёлке Троицкий.

Комментарии и обсуждение

Каменная Троицкая церковь построена в 1904-1913гг. по проекту архитектора М.Н.Литвинова в стиле эклектики с использованием псевдорусских мотивов. Она была основана усердием директора Товарищества Ивановской фабрики С.М.Попова и настоятеля храма В.Ф.Лебедева.

Обратите внимание на то, что все фотографии сделаны с одного-двух ракурсов. Могу объяснить почему. С другой стороны Храма Святой Живоначальной Троицы находится Личное приусадебное хозяйство священника Анатолия Игнашова с жилым домом, имеющем автономную систему водоснабжения и канализации, парковкой на два джипа, местом для барбекью, беседкой, курятником с выгулом для кур и газовой котельной. Естественно, что с той стороны снимать Храм просто технически не возможно, потому что все тесно застроено. Даже Крестный Ход протискивается между домом священника Игнашова и стеной Храма. Не верите? Если модераторы допустят размещение на сайте этого комментария, то я, естественно тоже с их дозволения, размещу на сайте полный фотографический отчет о том кощунстве, которую допустил нынешний приходской священник.

Личное приусадебное хозяйство в ограде храма!

Господа модераторы, разрешите мне показать людям "обратную сторону" реальности. Или вы публикуете только красивые "пряничные" фотографии?