На первых страницах книги историка, писателя Феликса Вельевича Разумовского «На берегах Оки: (от Серпухова до Каширы)» (М.: "Искусство",1988) обозначены 10 основных архитектурных достопримечательностей живописной полосы, растянувшейся между двумя приокскими подмосковными городами: Серпуховом и Каширой. Последним пунктом в этом списке стала церковь Богоявления Господня в деревне Баскачи. Также этот храм вошел в число четырех наиболее значительных памятников церковного зодчества в окрестностях Каширы вместе с храмами Преображения на погосте Спас-Детчин (1874-1878), Рождества Богородицы в Завалье (1827) и Богоявления в Кокине (1794). Церковь в Баскачах была построена в 1752 году и, таким образом, является наиболее древней из этого ряда.

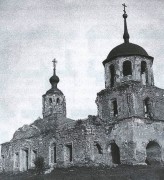

Храм Богоявления Господня примечателен редкой архитектурой, а деревня Баскачи, где он был возведен, – своей историей. Федор Разумовский писал об этом: «Церковь Богоявления в Баскачах интересна вдвойне. Она расположена, судя по названию, в очень древнем селе (баскак – сборщик ханской дани), у самой бровки нагорного берега Оки. По своей архитектуре храм этот из разряда редких и примечательных». Своеобразие этого памятника в том, что неизвестный зодчий в середине XVIII столетия соединил разнородные формы традиционного зодчества и нового для того времени в России европейского барокко. Композиция сооружения состоит из слитых объемов храма и трапезной, вытянутых по продольной оси. Над западным входом возвышается тяжеловесная колокольня в три яруса. Отмечается, что церковь Богоявления относится к разряду редких и примечательных памятников, гармонично сочетающих в себе архитектурные формы древнерусского зодчества и барокко. Название Баскачи указывало на то, что в древности здесь располагалась укрепленная ставка баскака – татарского сборщика дани и надзирателя за исполнением ханских указов. В центральных областях России есть около 20 топонимов, похожих по звучанию и, вероятно, также связанных с тюркскими завоевателями. Вдоль берега Оки недалеко от Баскачей сохранилось несколько названий урочищ со сходным смыслом: «Татарская крепость» и «Татарский бугор».

По данным археологических исследований, в XII веке неподалеку существовал небольшой город-кремль Баскач (Котожель). К приходу Богоявленской церкви в XIX веке относились, кроме Баскачей, еще пять деревень: Горки, Хитровка, Новоселки, Хворостянка и Терново. В XVI веке центром этого прихода было село Терново с деревянной церковью Рождества Богородицы, но впоследствии она была упразднена. Приход, вероятно, был перенесен в Баскачи в 1570-х годах. Новый храм получил другое посвящение – в честь Богоявления Господня. «Бесово, Руново – пронеси Бог здорово, а Терново да Баскач, хоть кругом обскачь». Эту старинную поговорку с упоминанием населенных пунктов Каширского уезда опубликовал в своем знаменитом сборнике «Пословицы русского народа» в 1862 году писатель и этнограф Владимир Иванович Даль. Поговорка свидетельствовала о дурной славе Баскачей, как о притоне разбойников. Документально известно о каширских разбойниках второй половины XVII века Проньке Кропотове и его сообщниках Лихареве, Писареве и Крюкове, а молва говорила о легендарном атамане Кудеяре, чья шайка якобы действовала на западе Каширского уезда.

Сохранившийся в руинированном виде каменный храм Богоявления Господня был построен в 1752 году на средства помещиков князей Мещерских. Стольник Андрей Афанасьевич Мещерский, известный как участник Азовского похода Петра I в 1696 году, был погребен в приделе этого храма под стеной. Над склепом в храме была помещена следующая надпись: «1743 г. дек. 11 д. преставился раб Божий стольник князь Андрей Афанасьевич Мещерский… жития его на свете было 101 год».

Вероятно, князь Мещерский начал строительство храма, а завершили богоугодное дело уже его наследники. По преданию, изначально храм должен был быть двухэтажным, но потомки скончавшегося храмоздателя завершили его в более простом виде. Мещерские на протяжении нескольких веков были связаны с Баскачами: они указывались владельцами в писцовой книге 1578 года (это первое документальное упоминание населенного пункта). Баскачи принадлежали в то время нескольким владельцам: братьям Дуровым, князю Юрию Ивановичу Мещерскому-Плишкину и братьям Андрею и Ивану Никитовичам Мещерским. В XVII - XIX веках Баскачи часто меняли владельцев и, разделенные на части, имели их сразу несколько. В литературе встречаются фамилии Лихаревых, Дурасовых, Ильиных, Протасовых, Назарьевых, Сумбуловых, Толстых, Чаплыгиных, Масловых… Курьезный случай во второй половине XIX века положил начало деревне Хворостянке, которая изначально была частью Баскачей. Считается, что помещик Оболенский проиграл в карты часть своей собственности соседу-помещику Хотяинцеву. Деревня с тех пор стала называться Хотяно-Баскачи от фамилии нового владельца. Потом название сократилось до Хотянки, а со временем превратилось в Хворостянку. Хотяинцевы были богатыми землевладельцами в Каширском уезде. У одного из Хотяинцевых купил в 1830-х годах сельцо Даровое и деревню Черемошню Михаил Андреевич Достоевский – отец великого русского писателя.

Среди многих тульских помещиков, чьи имена связаны с храмом в Баскачах, особое место занимает Наталья Матвеевна Глушкова, которая владела приходским сельцом Новоселки. В 1857 году на ее средства в Богоявленском храме была расширена трапезная, в которой устроили два придела во имя святителя Николая Чудотворца и великомученика Никиты. Глушкова также выстроила из булыжника новую церковную ограду, а ветхий иконостас заменила на новый. Последними владельцами Баскачей до революции 1917 года были помещики Иван и Василий Татариновы, чья фамилия как бы напоминала о древнем тюркском происхождении деревни.

В 1929 году Богоявленский храм в Баскачах был закрыт, а в 1980-х годах заброшен. Только в 1991-м храм в сильно разрушенном состоянии передали верующим. В данный момент его здание руинировано. Священник Евгений Муравьев, заместитель благочинного Каширского церковного округа часто произносит следующие слова: – Ценность Богоявленского храма – в его старинной и редкой архитектуре. Это второй по "древности" храм г.о. Кашира. У него очень нетипичное для других каширских храмов строение, и будет очень печально, если не получится сохранить эту красоту для наших потомков. Несмотря на то, что с каждым днем здание храма неуклонно ветшает, каждое воскресенье мы служим там молебны, на которые приходят 10-15 человек. Я уверен, если начнутся работы по реставрации храма, это привлечет внимание еще большего количества прихожан. Ведь они увидят, что храм не забыт и имеет шанс на второе рождение. Интересный факт: Царственная чета - Николай II и Александра Феодоровна Романовы приезжали в церковь в Баскачах как паломники. В память о пребывании императрица подарила супруге тогдашнего настоятеля храма ювелирное пасхальное яйцо - оно до сих пор хранится у потомков священнослужителя во Владимире.

Сегодня перед иконой святых Царственных страстотерпцев, которая находится в Баскачах, с благоговением молятся прихожане. Приход уповает на их молитвенную помощь.

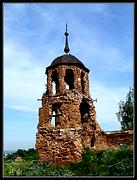

По их признанию, согревает душу мысль, что последний российский император вместе с супругой любовался Окой- прекрасной в любое время года и благолепным храмом в Баскачах. Сегодня в храме Богоявления Господня служит отец Вячеслав (Джейранов), который рассказывает о храме: «В нем когда-то были 3 придела – Богоявленский, святителя Николая Чудотворца и великомученика Никиты. Была здесь и великолепная акустика. Сейчас на глазах разрушается кирпичная кладка, кирпич оседает густым слоем пыли на пол. А колокольня… Она превратилась в ажурную воздушную «беседку» с обнажившимися металлическими связями. Даже зайти внутрь этой «беседки» опасно. Но поразительно: эти руины окружают почти идеальные чистота и порядок».

На церковь пришлось монтировать временный саркофаг , который предотвращает попадание внутрь влаги. А вокруг зданий храма и колокольни сняли значительную часть земли, чтобы проветривался фундамент.

С сайта: https://mosregtoday.ru/news/Путешествие к святыням Подмосковья/13 октября 2020/Антон Саков. Древнерусские традиции и европейское барокко: Богоявленский храм в деревне Баскачи.

Комментарии и обсуждение

Баскачи. Церковь Богоявления Господня

Богоявленская церковь 1752 г. Храм стиля барокко строился в усадьбе кн. Мещерского. Композиция сооружения состоит из слитых объёмов храма и трапезной, вытянутых по продольной оси. Над западным входом возвышается тяжеловесная колокольня в три яруса. Здание сильно пострадало от времени. Предпринимаются попытки к его возрождению.

Ныне основная часть из-за того, что храм возводился из местного кирпича, видимо некачественного, основная часть церкви наполовину обрушилась.

К.В.Аминов 16.07.12