Село Улово (прежнее названия Улол) относится к древнейшим сёлам, расположенным по правому берегу реки Нерли и вдоль южной границы Суздальского княжества, ставшего основой будущего Владимиро-Суздальского княжества и сыгравшего важную роль в истории России. В начале XIV века село принадлежало московским князьям и было пожаловано Владимирскому Рождественскому монастырю, что подтверждается несохранившейся жалованной грамотой, упомянутой в описи архива монастыря 1721 г., а именно: «Грамота великого князя Юрьи Даниловича жалованная на село Васильевское да на село Улолское; писана на хартье; году и месяца и числа не знать, все слиняло; за печатью». Грамота датируется предположительно 1317–1322 гг., когда московский князь Юрий Данилович был великим князем владимирским.

С момента пожалования село и населяющие его крестьяне стали собственностью монастыря, его вотчиной. Улово находилось в собственности Владимирского Рождественского монастыря до 1764 г., когда императрица Екатерина II издала указ, согласно которому все монастырские вотчины были изъяты в пользу государства и переданы в ведение Коллегии экономии. Монастырские крестьяне, населявшие бывшие монастырские вотчины, стали называться экономическими и им были переданы все земли, которые они обрабатывали на прежних владельцев.

История не сохранила точных сведений о том, когда появилась в Улове православная церковь, но первое известное автору упоминание о ней в исторической литературе относится к XVI веку. В то время решался спор между суздальским Спасо-Евфимьевым монастырём и крестьянами села Борисовского Владимирского уезда о владении лугами по реке Нерли и в грамоте суда по этой тяжбе от 1 июня 1556 г. упоминаются в качестве свидетелей «…да из села Улалы поп Иван Потапов да крестьяне Филип Федоров да Офоня Онтропов…»

Внутри церковной ограды к северу от храма издавна хоронили лиц духовного звания, старост и других уважаемых сельчан, имеющих заслуги перед обществом. Поскольку основное приходское кладбище находилось за речкой у батыевской дороги, то во время половодья у церкви хоронили и простых людей. Из записей в метрических книгах Ильинской церкви известно о захоронениях у церкви некоторых уловских прихожан: Евстафия Алексеева (в январе 1796 г.), Никиты Дмитрева (в декабре 1796 г.), бывшей прихожанки, мещанской девицы из Санкт-Петербурга Ульяны Ермиловны Афиногеновой (1830–30.05.1894), проживавшего в Москве подрядчика Осея Андреевича Степанова (1832–01.02.1897), подрядчика Алексея Васильевича Астафьева (27.10.1852–11.09.1898), умершей в Москве Агриппины Михайловны Афиногеновой (1834–26.02.1906), дьякона Константина Петровича Покровского (1840–08.01.1912) и др.

По русским обычаям, место для кладбища было свято и тревожить прах мёртвых считалось преступлением. Однако с закрытием церкви в послереволюционные годы стало приходить в запустение и кладбище при ней. Ещё в 1940–1950-х годах там можно было увидеть старые надгробные памятники и могильные плиты. Некоторые из них были вывезены впоследствии из села, а некоторые, возможно, и сейчас находятся в земле у церкви. Есть надежда, что когда-нибудь здесь будет поставлен памятник всем православным христианам, похороненным возле храма в старые времена.

В связи с неоднократными обращениями уловчан в органы власти, наконец, положительно решён вопрос о сооружении около церкви Поклонного креста в память о земляках, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов. Крест будет построен на собранные всем миром средства и станет местом поклонения и молитвы людей, потерявших родных и близких во время войны.

После революции 1917 г. начались тяжёлые времена для владимирской церкви. 23 января 1918 г. был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». Преподавание религии в школах было отменено, удалены иконы из общественных мест. В 1919 г. всё имущество религиозных общин было объявлено народным достоянием, но здания, предназначенные для богослужебных целей, не были реквизированы, а стали передаваться в бесплатное пользование местным религиозным общинам. В 1921 г. суздальские власти начинают проводить линию на использование церковного имущества для общественных нужд. Постановлением президиума суздальского Угорисполкома была организована комиссия по осмотру пустующих церквей с целью размещения в них культурно-просветительных учреждений.

В связи с голодом в Поволжье и учреждением фонда помощи голодающим с 29 марта 1922 г. начинается изъятие ценностей из монастырей и церквей губернии и в том числе Суздальского уезда. По опубликованным данным к 12 мая 1922 г. в Суздале и уезде было изъято и отправлено в губфинотдел: серебра — 67 пуд. 22 фун. 61 зол. 57 дол., золота — 28 зол. 91 дол., жемчуга — 4 фун. 43 зол. 73 дол. (газета «Призыв» №№ 64 и 65 от 30 мая и 1 июня 1922 г.). Всего же по Владимирской губернии по 30 мая было изъято свыше 295 пудов серебра и 7 фунтов золота. Коснулась ли конфискация ценностей также и Ильинской церкви, установить не удалось.

В 1920-30 гг. уловскую церковь постигла печальная судьба многих российских храмов. 30 января 1930 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о закрытии церквей. Эти вопросы неоднократно обсуждались в президиуме исполкома Ивановской промышленной области, в которую в то время входил Суздальский район. На заседании 15 октября 1934 г. было принято решение «…церковь в селе Улове как молитвенное здание ликвидировать и зачислить его в госфонд». Как следует из учётной карточки церкви в селе Улове Павловского сельсовета, она перестала функционировать на основании постановления облисполкома от 17 сентября 1937 г.

Вопрос о ликвидации церквей в Суздальском районе, не используемых для культовых нужд, был рассмотрен на заседании президиума исполкома Ивановской промышленной области и было принято следующее решение (протокол № 105 от 17.09.1937 г.): «Постановили: Принимая во внимание, что религиозные общины, пользовавшиеся церквями в селениях: ...Павловское, Семёновское Красное, Улово, Теренеево Павловского сельсовета… Суздальского района, распались в 1927–1931 гг., что здания этих церквей фактически используются для хозяйственных нужд колхозов или заняты клубами и столовыми и что верующие удовлетворяют свои религиозные потребности в молитвенных зданиях в близлежащих селениях — признать указанные церкви, как молитвенные здания — ликвидированными». Копия этого решения была направлена в контору Цветметаллом.

Колокола были сняты, иконостасы разрушены. Вероятно, с ведома священника часть икон, принадлежавших церкви, разошлась среди прихожан и не исключено, что некоторые из них сохранились в уловских семьях до сих пор. А кто знает, куда делось другое церковное имущество? Ведь в древней действующей церкви хранились не только иконы, но и медная утварь, церковные книги, метрические книги и т. д.

До революции 1917 года церковь владела тремя домами (священника, дьякона и просвирни), расположенными на Заулке напротив храма. По состоянию на 25 апреля 1936 г. к церкви ещё относились два деревянных дома вне церковной ограды. В доме священника какое-то время размещалось правление колхоза (до переезда в дом Астафьевых), а затем был устроен клуб, там собирались люди, а когда привозили кино, то за домом во время сеанса стучал движок. После войны (с 1945 г. по 1952 г.) избачом в клубе был Николай Матвеевич Курилов, который затем свыше 30 лет работал кладовщиком на колхозном складе. До настоящего времени сохранился лишь один из церковных домов — на ул. Ильинской № 53 (бывший клуб, а ранее дом священника).

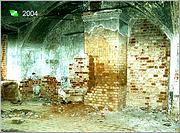

После ликвидации церкви её помещения, гулкие и прохладные даже летом, стали на долгие годы колхозным складом (зернохранилищем). У южной стены храма была огорожена площадка с навесами. Здесь зерно принимали, взвешивали, сушили и готовили для длительного хранения. Рядом размещалась колхозная кузница.

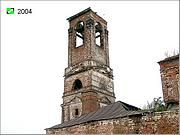

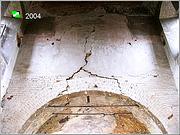

Крест на колокольне был сбит во время сильной грозы в начале 1950-х годов. Годы перестройки в стране и ликвидация колхоза никак не повлияли на состояние церкви, она продолжала разрушаться и к началу ХХI века представляла собой жалкое зрелище: полуразрушенная колокольня, проломы и трещины в стенах, отсутствие кровли и окон, закопченные внутренние стены и своды и полное разрушение внутреннего убранства.

Постепенное возрождение храма в Улове началось с появлением в селе в конце нулевых годов нового века молодого священника о. Андрея (Воскобойник Андрей Александрович), клирика храма Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире, которому митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий поручил заботиться о делах уловской церкви. И о. Андрей действительно много сделал в то время для восстановления церкви и сельского прихода. Молитвы настоятеля и уловчан были услышаны и Бог послал селу нескольких благотворителей, полностью взявших на себя расходы по восстановлению храма. Надёжное финансирование сказалось на качестве и на ускорении темпов строительно-ремонтных и отделочных работ, ведущихся в храме, а также позволило сделать то, на что ранее не хватало денежных средств.

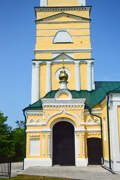

Церковь восстанавливалась с соблюдением исторических деталей и с привлечением квалифицированных строителей, реставраторов, специалистов по художественной росписи стен и резьбе по дереву. Активное участие в работах по восстановлению храма приняли многие люди рабочих профессий из Владимира, Улова и некоторых близлежащих сёл. В декабре 2015 г. здание церкви с колокольней было передано в собственность Владимирской епархии и было оформлено охранное обязательство собственника на объект культурного наследия «Ильинская церковь». Важным событием в жизни села и храма стало проведение 1 августа 2017 г. богослужения с участием митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия. Но до полного окончания ремонтно-восстановительных работ было ещё далеко...

Реставрационные и отделочные работы в четверике и алтаре храма проводились в 2021–2022 гг. мастерами артели «Возрождение» из села Суходола Суздальского района (реставратор Бутиков Василий Юрьевич). Расписывали стены храма художники Антон и Анастасия Марковы (родные брат и сестра), уроженцы села Ликино Судогодского района Владимирской области. После окончания художественного лицея они работали в реставрационной мастерской (иконопись). С 2005 г. занимаются монументальной росписью. Ильинская церковь в Улове один из многих храмов, расписанных художниками в последние годы в лучших традициях русской школы живописи и с соблюдением канонов церковной росписи. На роспись центральной части храма им потребовалось около шести месяцев. Ими также были написаны иконы для иконостасов.

Изготовлением иконостасов занимался мастер-резчик по дереву Олег Владимирович Кучеров, уроженец г. Владимира. Церковной резьбой он занимается с 2000 г. Иконостасы в боковых приделах исполнены в стиле эклектика, сочетающем элементы различных стилей. Материал — липа тонированная, покрытая лаком. Поставлены в 2022 г. Центральный резной иконостас исполнен в неорусском стиле с использованием элементов древнерусского искусства. Материал — дуб тонированный под орех, покрыт лаком. Поставлен в 2023 г.

После завершения ремонта стен и сводов центральной части храма была отремонтирована колокольня, установлены новый купол и крест. Пришло время позаботиться о колоколах. Набор из 9 колоколов был заказан на литейном заводе «Италмас» братьев Шуваловых в г. Тутаеве Ярославской области. Прежде чем поднять и подвесить полученные колокола на своё место, они были освящены и окроплены святой водой священником о. Георгием (Зотов Юрий Александрович) у стен храма. Это событие в жизни церкви произошло 25 марта 2022 г. и с тех пор мелодичный колокольный звон собирает уловских прихожан на богослужения.

К весне 2024 г. основные работы по реконструкции и реставрации храма были завершены и 19 мая 2024 г. состоялось его освящение при участии архиерея Стефана, епископа Ковровского, викария Владимирской епархии (Привалов Сергей Владимирович), который возглавил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили протоиерей Георгий (Зотов), благочинный Суздальского районного благочиния, настоятель храма Преображения Господня в селе Порецком, иерей Василий (Штефко), настоятель Свято-Никольского храма в селе Мордыше и священнослужители Суздальского благочиния.

Чин освящения храма архиереем самый торжественный и включает в себя устройство престола, его окропление святой водой, омовение и помазание его святым миром, облачение престола одеждами. После освящения престола был освящён и весь храм молитвою, кроплением святой водой и крестообразным миропомазанием стен храма. Сопровождались все эти действия молитвами и богослужебными песнопениями, которые исполнял Архиерейский хор Свято-Успенского собора г. Владимира под управлением регента Татьяны Оганян. Обряд освящения закончился крестным ходом вокруг храма, после чего была отслужена первая Божественная литургия в освящённом храме.

Сегодня восстановленная из руин Ильинская церковь в Улове вновь радует сельчан своим скромным великолепием, колокольным звоном и продолжает свою службу Богу и людям, которую она начала более двух веков назад. Мы не знаем имён всех благотворителей, на средства которых восстанавливался храм, но видим теперь результат их благих помыслов и усилий — нарядную церковь с золотыми куполами и крестами во имя Святого пророка Илии.

Из книги: В. Д. Зезюлёв "Храм Святого пророка Илии в Улове". - Владимир. Издательство "Наш Мир", 2025

29 января 2016

29 января 2016

Комментарии и обсуждение

Ильинская ц. в с. Улово - один из самых неблагополучных в техническом отношении храмов Суздальского района. В наследство от колхоза имени МОПР остался остов церкви, обезображенный прорубленным в центральной апсиде проемом для парковки тракторов. Внутри помещения потолки покрыты плотным слоем сажи - следствие длительного горения автопокрышек, по всей видимости, исключительно для развлечения местных подростков. Обойти кругом церковь невозможно, т.к. густой репейник и крапива высотой с человеческий рост. Вполне возможно, интерьеры вскоре перестанут существовать, поэтому заснято все так подробно.

2008 г.: храм прибран, расчищен и перестал использоваться как гараж сельхозтехники, однако по-прежнему раскрыт, службы не проводятся.

Ред.2010г.

В Интернете появился сайт села Улово с архивными фото Ильинской церкви. Восстановление Ильинской церкви курирует о.Андрей (Воскобойник), священник церкви Михаила Архангела на Студеной горе во Владимире.

Улово. Илии Пророка церковь

У Добронравова читаем: село Улол (или Улово). Исторических сведений о сем селе не имеется. Церковь каменная с таковою колокольнею построена в 1796 году усердием прихожан. Престолов в ней три: в настоящей во имя пророка Божия Ильи, в трапезе во имя Покрова Божией Матери и Архангела Божия Михаила.

Протокол № 148 заседания Президиума Облисполкома Ивановской Промышленной области.

№ 1084 от 15 октября 1934 г.

СЛУШАЛИ: О ликвидации церкви в селе Улове Суздальского района.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что Президиум ВЦИК своим постановлением от 2/III – 1933 года. 1). Расторгнул договор с религиозной общиной церкви села Улова 2). Предложил Облисполкому пересмотреть налогообложение указанной церкви и обсудить вопрос о заключении договора на молитвенное здание с другими общинами верующих, что после выполнения этого постановления ВЦИК и ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV - 1929 года «О религиозных объединениях» заявлений от других общин о передаче им в пользование здания и имущества культа не поступало – церковь в селе Улове как молитвенное здание ликвидировать и зачислить его в госфонд.

Предложить Суздальскому Райисполкому настоящее постановление провести с соблюдением ст. 40 указанного постановления ВЦИК и СНК.

ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. Д. 401. Л. 7.

О церкви Илии Пророка и истории села Улово вышла книга: В.Д. Зезюлёв «Храм Святого пророка Илии в Улове», Издательство «Наш мир». Много материалов на сайте села Улово (новое размещение):

https://sites.google.com/view/seloulovo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

а также https://dzen.ru/a/aBtBSaDMFXODKTNK?ysclid=md67qobq11782234522