История строительства трехпрестольного храма Казанской иконы Божьей матери связана с именем бывшего владельца села Хмелита Лейб-Гвардии капитаном–поручиком Федором Алексеевичем Грибоедовым. Освящена церковь в 1759 году, а два ее предела - во имя Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя только через 8 лет, «вероятно по неустройству в них иконостасов и церковной утвари». Как свидетельствуют записи «Летописи села Хмелита», пределы освящены по благославлению Святейшего Правительствующего Синода и Преосвященного Парфения Епископа Смоленского и Дорогобужского, Вяземского Предтечева монастыря Архимандритом Госифатом летом 1767 года.

О том, что Казанский храм был не только центром прихода, объединявшим до 1795 года 32 селения, а позднее 23, но и домовой церковью Грибоедовых, свидетельствуют пожертвования членов всего семейства, и то обстоятельство, что в приделе Иоанна Крестителя был устроен фамильный некрополь Грибоедовых, где были погребены Федор Алексеевич и Алексей Федорович Грибоедовы и сын князя Паскевича отрок Михаил.

Некоторые иконы этого храма почитались за чудотворные: икона Казанской Божией Матери (по преданию, сохранилась от прежнего храма), лик ее «изображен крупными чертами на холсте, наклеенном на дерево»; икона Смоленской Божией Матери «письма древнего» до 1833 года находилась в доме помещиков Грибоедовых, была перенесена после смерти Алексея Федоровича и поставлена в приделе св. Иоанна Крестителя; икона Божией Матери «Взыскания погибших», «кроме древности письма», замечательна еще тем, что «младенец Иисус, поддерживаемый левой рукой Богоматери, представлен в обнаженном виде»; икона святителя Николая, «чтимая народом за чудотворную, и в прежние года, как рассказывают, было к ней большое стечение богомольцев, но почему такое прекратилось, неизвестно».

Среди церковной утвари хранились семейные реликвии, в том числе дары предков Александра Сергеевича Грибоедова храму. Особой ценностью являлись пять серебряных сосудов, внутри вызолоченных, один из них с финифтями. Как свидетельствует «Летопись», с 1715 года и до конца XIX века в Казанской церкви хранился «серебряный, вызолоченный без рукоятки крест с частицами св. мощей», пожертвованный прадедом автора «Горя от ума» по матери Иваном Игнатьевичем Аргамаковым. В дни нашествия французов в Хмелите, останавливался ближайший сподвижник Наполеона, маршал Франции Мюрат но неприятель не успел причинить жителям, их строениям, а также Казанской церкви никакого вреда.

О многом помнят стены старого храма: здесь крестили детей, отпевали умерших, регистрировали браки. Так, Елизавета Грибоедова обвенчалась с Иваном Фёдоровичем Паскевичем в домовой Казанской церкви в 1817 г. Здесь совершали не раз божественные литургии Смоленские Архипастыри. Так, в 1830 году Преосвященнейший Иосиф; в 1858- Преосвященнейший Тимофей; в 1864 - Преосвященийщий Антоний; в 1869- Преосвященнейший Серафим.

В 1891 году граф П. А. Гейден купил Хмелиту для своей единственной дочери Варвары Петровны, выходившей замуж за В. А. Волкова-Муромцева, в качестве свадебного подарка. Волковы были последними владельцами Хмелиты с 1891 по 1918 год.В 1913 году составлена подробная страховая оценка храмов, часовни и церковного имущества Хмелитского прихода. Казанская церковь находилась в хорошем состоянии и вместе с иконостасами оценивалась в 24000 рублей.

После Октябрьского переворота 1917 года село Хмелита, усадьба, а вместе с ними и храм претерпел значительные изменения. Среди выпавших на долю храма испытаний, наверное, самым тяжким стало его разрушение во времена воинствующего атеизма.

Планомерное уничтожение церковного имущества началось с первых месяцев становления власти. Новорожденное советское государство произвело тотальный учет всех находящихся в церквах предметов. Согласно описи, Центральный Казанский престол имел четырехъярусный иконостас «столярной работы, украшен резьбой, весь вызолочен на полимент червонного золота». В приделах стояли двухъярусные иконостасы, а на колокольне еще сохранялись пять колоколов. Проследить масштабы чудовищной акции по изъятию церковных ценностей в Хмелите позволяет документ, найденный в архиве. Так, 30 апреля 1922 года заместитель председателя Хмелитского волисполкома С. Батурин изъял из Казанского храма следующие предметы: серебряный крест весом 27 золотников; 4 потира с приборами без блюдечек – 7 фунтов 27 золотников; дарохранительницу – 1 фунт 42 золотника; кадило – 90 золотников; ковш – 12 золотников. Во второй половине 1930-х годов Казанский храм в Хмелите закрыли и разграбили. Все иконы, богослужебные книги, утварь и колокола исчезли бесследно. С 1937 года церковь передали под сельский клуб.

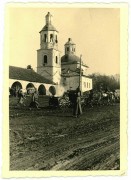

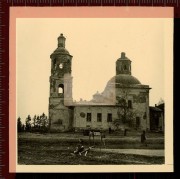

Новый поворот в судьбе храма принесла Великая Отечественная война. Колокольня пострадала от фашистских войск, отступавших через село в 1943 году. В послевоенные годы Казанский храм представлял собой печальное зрелище, типичную картину «мерзости запустения». Центральная часть была приспособлена под ремонт сельхозтехники, а руины колокольни, стены трапезной, приделы и апсида разобраны.

Начало 70-х годов прошлого столетия стал переломным и счастливым в судьбе многострадального храма. Именно в это время начинается сложное и кропотливое восстановление усадебного комплекса Виктором Евгеньевичем Кулаковым, которому село Хмелита обязано своим вторым рождением. Стали вестись реставрационные работы, заново были построены все утраченные части Казанского храма, перевезен и установлен из села Солтаново деревянный резной четырехъярусный иконостас, восстановлена колокольня.

Богослужение в Казанском храме возобновлено в январе 1992 года по благословению митрополита Кирилла Смоленского и Калининградского в Никольском приделе иереем Алексеем Сологубовым. На этом закончилась страдальческая эпоха храма Казанской иконы Божьей матери. Ныне, как и встарь, в возрожденном храме идет духовная жизнь, по выходным и праздничным дням проводятся Богослужения.

С сайта: https://www.vyazmaeparh.ru/Публикации/История Казанской церкви в селе Хмелита/

23 июля 2008

23 июля 2008

22 марта 2016

22 марта 2016

Комментарии и обсуждение

Хмелита - усадьба Грибоедовых, сейчас музей-заповедник А.С. Грибоедова. Церковь построена в XVIIIв., сейчас восстанавливается.