Местечко Дулёво, возникшее при фарфоровом заводе (основан в 1832 г.), долго не имело православного храма. Православные ходили на богослужения в с. Гора - за 4 км, если напрямик лесом и полем. Когда в этом селе был выстроен кирпичный храм (существует и сейчас, его колокольня видна издалека), прежний деревянный стал не нужен. Рабочие-фарфористы решили перенести его в Дулёво. Они собрали на покупку 2000 рублей (стоит заметить, что квалифицированный рабочий получал в месяц не более 25 рублей, а большинство втрое-вчетверо меньше). Недостающую сумму дал владелец завода Матвей Сидорович Кузнецов , хотя сам был старообрядцем. Он также выделил вновь образуемому приходу 32 десятины земли: десятину под усадьбу, две были заняты дровяным лесом, остальная земля пахотная. Храм разобрали и вновь возвели на новом месте - почти напротив нынешнего храма, через дорогу.

Дулёво относилось к Покровскому уезду Владимирской губернии. 8 мая 1887 г. архиепископ Владимирский Феогност (Лебедев, на Владимирской кафедре был с 1878 по 1892 г.) освятил храм (он был однопрестольным) во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В 1890 году храм расширили, он стал крестообразным в плане. В пересечении креста возвышался мощный световой восьмерик, увенчанный главой. На западном конце (дальнем от дороги) находилась колокольня.

В церкви обращала на себя внимание большая икона в майоликовом киоте. Её в 1894 г. поместили здесь служащие завода в память об избавлении царской семьи от опасности 17 октября 1888 г. С середины 1890-х до 1908 г. настоятелем Иоанно-Богословского храма в Дулёво был священник Сергий Красовский (ум. 1926 г., похоронен в ограде храма с. Воинова Гора). В 1908 г. он был переведён в храм Рождества Божией Матери в с. Орехово. Последним местом служения о. Сергия Красовского был храм с. Головине (в наше время в Петушинском р-не Владимирской обл.). В 1897 г. причт Дулёвского храма состоял 2 из настоятеля - священника Сергия Красовского, диакона о. Феодора Овчининского , псаломщика Петра Успенского.

Один путешественник, посетивший Дулево в начале XX в., так описывает своё впечатление от Иоанно-Богословского храма и религиозности жителей села: "Мы были свидетелями усердного посещения церкви фабричными рабочими. К сожалению, местная Дулёвская церковь, построенная на средства самих рабочих, не может вместить всех желающих молиться. Многим из пришедших в храм приходится стоять на улице, перед закрытыми церковными дверями. Между тем в церкви совершается благолепное богослужение при служении диакона и с клиросов раздается прекрасное стройное пение местных хоров. Тяжело в такие минуты стоять только около церкви".

В Дулёве наряду с православной церковью существовала прекрасная домовая старообрядческая церковь с фарфоровым иконостасом, принадлежавшая хозяевам фабрики. В 1908 г. была выстроена рядом с заводом большая старообрядческая пятиглавая церковь Покрова Божией Матери , архитектор Н.А. Тютюнов, снесена в 1930-50 гг. Некоторое время в Дулёве жил старообрядческий (австрийского священства) архиерей Иоанн Картушин. В Дулёвском храме проводились прения о вере, собиравшие народ со всей округи.

С 1892 г. дьяконом в Дулёвском храме был о. Феодор Овчининский. Он родился в 1870 г. во Владимирской губернии, рано остался без родителей, воспитывался в семье дяди - священника Николая Михайловича Овчининского. По окончании Владимирской духовной семинарии был определён диаконом к Иоанно-Богословскому храму в с. Дулёво. В 1913 г. причт храма состоял из настоятеля, диакона о. Василия Крылова и псаломщика Николая Невского (позднее диакон в церкви с. Гора).

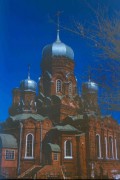

Ещё в самом начале XX века зародилась мысль о построении каменного храма. Воплотил её Василий Николаевич Грачёв (1861-1920). Проект храма был заказан владимирскому епархиальному архитектору Леониду Михайловичу Шереру (авторство проекта установлено священником Олегом Пэнэжко). По свидетельству старожилов, он лично на тройке приезжал в Дулёво, тщательно осмотрел местность и выбрал среди болот сухой песчаный пригорок. 21 апреля 1912 г. им подписаны чертежи каменного храма, 15 июня того же года они утверждены строительным отделением Владимирского губернского правления.

Насколько трудно было возводить храм видно, например, из опубликованного во "Владимирских епархиальных ведомостях" отчёта Л.М. Шерера, в 1911 г. делавшего пристройку в женском епархиальном училище. В значительной части отчёт посвящён мерам экономии, предпринятым для того, чтобы уложиться в смету. К 1917 г. было полностью сооружено здание церкви, но без отопления, без внутренней отделки, для пола успели завезти доски, для колокольни только заложили фундамент. В 1917 г. строительство совсем остановилось.

В 1923 г. верующие просили разрешения достроить здание, но получили отказ. Церковь была переоборудована под общежитие, для чего внутреннее пространство перерезали межэтажными перекрытиями, в стенах вместо тройных окон проломали безобразные квадратные проёмы, в алтарях устроили умывальни и туалеты, а своды пробили для установки печей-буржуек. С середины 1950-х гг. церковь служила складом, к началу 1970-х гг. заброшена и понемногу разбиралась на кирпич. Ставился вопрос о её сносе, дважды она обследовалась подрывниками, но применённые Л.М. Шерером материалы, новые для начала XX в. (пилоны и своды храма из монолитного железобетона), сделали снос весьма хлопотным.

Почин открытия Иоанно-Богословского храма принадлежит настоятелю Кабановского храма священнику Василию Извекову, первым старостой стал Д.М. Шорохов. Весной 1991 г. храм был передан общине верующих, и в день его престольного праздника состоялся первый молебен. Храм стоял без крестов и куполов, полностью утрачена была одна из главок, на крыше росли деревья толщиной до 10-15 см. В стенах церкви зияли огромные пробоины, отсутствовали полы, двери, окна, отопление, полностью разрушен 3-й и частично 2-й и 1-й ярусы кирпичной кладки закомарного покрытия. Храм долго служил свалкой мусора при ремонте окрестных домов, вокруг него нарос слой, который археологи называют "культурным", толщиной до метра. Уборка мусора, откапывание подвалов, устройство отопления заняли 1991-92 гг.

2 февраля 1992 г. настоятелем назначен священник Олег Пэнэжко. Широкие восстановительные работы начались в 1993 г. с помощью Дулёвского фарфорового завода. 15 января 1994 г. был установлен на 35-метровой высоте главный крест. Проект восстановления верхней части храма выполнен архитектором Е. Саловым. Общий замысел ансамбля принадлежит настоятелю храма о. Олегу. Рабочие чертежи выполнены Орехово-Зуевским МПИП (руководитель Б.В. Егоров).

В 1996-97 гг. стены и своды расписаны художником Вадимом Дмитриевичем Степановым. На престольный праздник в 1996г. приехали архимандрит Сергий (Шигаев) и игумен Герман (Хапугин), оба местные уроженцы. Игумен Герман передал в дар храму частицу мощей святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси. Частица вставлена в образ святителя. Весной 1997г. под храмом было обустроено крестильной, класса и библиотеки, летом и осенью 1997 г. велись работы по расширению здания воскресной школы, устройству крытой паперти, водосвятной часовни и строительству колокольни, на которую в 1998 г. на Сретенье после молебна и освящения подняты 8 специально подобранных колоколов, отлитых на Урале.

17 октября 1999 г. главный престол храма освящен Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Большая группа тех, кто особенно отличился в работах по восстановлению храма, удостоена орденов, медалей и благословенных грамот. Настоятель храма о. Олег Пэнэжко награждён орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

По материалам сайа храма: httр://www.likhram.zachalo.ru/

Комментарии и обсуждение