На Угличе ж, на посаде, в Огневе слободе...» Эта древняя фраза взята из духовного завещания угличского князя Димитрия Иоанновича Жилки, составленного в 1509 году, и говорит она, как можно догадаться, об Алексеевском монастыре - одной из древнейших обителей Угличского Верхневолжья, построенной более шестисот лет назад на Огневой горе.

В прошедшем 2006 году Алексеевскому монастырю исполнилось 635 лет, и эта, может быть, не совсем круглая дата позволяет нам еще раз обратиться к его истории, вспомнить многовековой путь, его значение для города как крупного духовного центра, сумевшего отличиться и в ратных делах. Кроме того, в нынешнем 2007 году мы отмечаем еще одну дату - 10 лет со дня возрождения обители после нескольких десятилетий запустения, восстановления ее исконного духовного пути и возвращения уважения к этому попранному и забытому месту.

Итак, вспомним, какими же были протекшие века долгой жизни святой Алексеевской обители.

B отличие от других угличских монастырей, история основания Алексеевского на редкость хорошо известна. Старые летописи рассказывают, что в далеком 1371 году на город напало войско тверского князя Михаила Александровича, воевавшего с московским великим князем Димитрием Иоанновичем (будущим Донским). Тогда Углич (а вместе с ним Молога, Кострома, Бежецкий Верх) был разграблен и сожжен.

Уже в ту пору город входил в орбиту влияния Московского княжества - как известно, в 1329 году он был куплен Иваном Калитой у ростовских князей Федора и Константина Васильевичей, которым принадлежал по праву родства с прежними угличскими князьями. Поэтому Москва позаботилась о восстановлении Углича, тем более, что он был важен для укрепления влияния в данном регионе и расширения границ рождающегося Московского Государства. Вместе с восстановлением города здесь был основан новый монастырь.

По сведениям ряда источников и по сообщению старых краеведов, в это время митрополит московский Алексий - как известно, видный соратник и наставник Димитрия Донского, принимавший активное участие в государственных делах, - объезжал подведомственную ему митрополию. В числе других городов он посетил и разоренный Углич. Тут он увидел Огневую гору и, пораженный красотою места, сказал: «Богу изволившу, на сем месте построена будет обитель во имя Успения Пресвятыя Богородицы, на сожитие иноком». Потом, спросив разрешение великого князя, он послал в Углич инока Адриана, который в 1371-1372 годах построил на указанном месте деревянный храм Успения и создал монастырь. Вскоре там собралось какое-то число иноков.

В 1378 году митрополит Алексий умер. Шестьдесят лет спустя, 20 мая 1439 года, произошло обретение нетленных мощей, и он был причислен к лику святых. В честь этого события в основанной по его указанию обители была построена еще одна церковь, посвященная его памяти. Со временем и сам монастырь стал именоваться не Успенским, а Алексеевским, но нельзя сказать, что это могло произойти сразу, видимо, новое название укрепилось постепенно, а этот процесс мы не можем проследить из-за недостатка источников.

Рассказанную историю можно считать легендой; трудно найти ее первоисточник - в основном она известна в поздних записях. Но еще с большим основанием во всех деталях ее можно принять за истину, поскольку она никоим образом не противоречит историческим фактам, а требовать от столь отдаленных времен каких-либо весомых документов, согласитесь, не всегда уместно - очень многое в средневековой истории строится на полулегендах, и историки зачастую только на их основании могут выявить подлинные процессы и события. Таков же случай и с Алексеевским монастырем, но, в отличие от многих других рассказов, он выглядит реальным, в нем совершенно нет пресловутых чудес, пренебрегаемых наукой.

Так началась и складывалась в первые времена жизнь Алексеевского монастыря. Надо признать, что он был довольно скромной обителью. В том же вышеприведенном завещании 1509 года князя Димитрия Жилки он назван «монастырьком». Но князь завещает ему село Некоуз с деревнями в Рожаловском стане. Видимо, он же начинает строить в монастыре первый каменный Алексеевский храм с приделом Кирилла Белозерского. История появления храма туманна, определяется несколькими датами. Но можно сказать, что, вероятнее всего, церковь начали строить около 1521 года, когда умер Димитрий, а закончил ее наместник Углича боярин Фома Семенович Колычев примерно в 1522 году.

Алексеевский храм не отличался крупными размерами. Он имел четырехгранный объем храмовой части и небольшие граненые апсиды, выступавшие с восточной стороны. Внутри, в отличие от большинства церквей того времени, не имел перекрытия, опиравшегося на четыре столба, или какой-то другой традиционной формы свода. Над ним был полусферический купол из парусов, сходившихся из четырех углов здания, - такая редчайшая деталь в древнерусской архитектуре. Только на границе с алтарной частью стояли два столба, к которым крепилась алтарная преграда.

Соответственно и фасады имели несколько непривычный вид. У них было трехчастное деление лопатками, но прясла стен завершались не закомарами, а декоративными кокошниками, над которыми был профилированный карниз. Выше, очевидно, находились выявленный снаружи купол и небольшая главка. В некоторых пряслах были небольшие оконца с тщательно выполненными откосами, а в середине южного, западного и северного фасадов - входы, оформленные скромными порталами. Упомянутый придел Кирилла Белозерского мог находиться в дьяконнике (южной апсиде), как очень часто делалось в то время.

Последующие перестройки XIX-го и особенно ХХ-го веков совершенно стерли древний вид храма - старые окна были заложены, взамен пробиты большие новые, стесаны все детали. Но кое-что сохранилось, и это немногое позволяет высоко оценить первоначальную архитектуру здания. В настоящее время раскрыты некоторые окна - они поражают необычайным совершенством кладки. Похожие по форме имеются у княжеских палат кремля, но там они сильно переделаны при реставрации конца ХІХ века, а тут поражают чистотой и подлинностью. Кое-где даже сохранились обломки кованых решеток и петель ставень. Все лопатки были стесаны, но под полом северного придела обнаружились нетронутые остатки. По ним видно, что их основания и цоколь храма опоясывал профилированный пояс, с доскональной правильностью повторявший форму базы (основания) классической колонны, только выполненный не из камня, а из фигурного кирпича.

Эти детали, а также общий вид храма позволяют с некоторой долей вероятности предположить, что его могли строить итальянцы или русские мастера, прошедшие у них выучку. Также часто Алексеевский храм связывается с именем прославленного ростовского зодчего Григория Борисова, создавшего соборы в ростовском Борисоглебском и переславском Даниловом монастырях. Может быть, реставрация церкви позволит нам увидеть ее во всем прежнем величии и прославить Углич еще одним замечательным памятником.

Монастырь жил, богател. В какое-то время ему было пожаловано село Воскресенское «на Волге» с деревнями и разными угодьями, мельница на реке Улейме. При нем на посаде, видимо, уже с ранних времен образовалась слобода, где жили работавшие на монастырь ремесленники и разные зависимые люди.

Но близилось Смутное время. Углич, начиная с осени 1608 года, подвергался набегам отрядов поляков, литовцев и разных разбойников, периодически захватывался ими и освобождался собственными или какими-то иными силами. При этом происходили бесчисленные убийства, грабежи, пожары, подвергались ударам монастыри и храмы. Примерно в 1609 году поляки подступили к Алексеевскому монастырю, который в то время был хорошо укреплен имел деревянные стены и башни. Укрывшиеся в нем жители и монахи во главе с архимандритом Арсением оказали упорное сопротивление. Но обитель все равно была взята, а ее защитники перебиты. Некоторые из них укрылись в каменном подвале одного из зданий. Враги засыпали все окна и двери и таким образом задушили тех людей. Всего погибли 60 человек братии и около 500 горожан.

Но Алексеевский монастырь все же пострадал меньше других. Уже в 1610 году туда прибыл влиятельный и деятельный человек - строитель Мисаил, бывший келейный старец ростовского митрополита Филарета (будущего патриарха, отца первого царя из династии Романовых, Михаила Феодоровича). Он собрал уцелевших монахов из братии монастыря, подтвердил у правительства права на прежние владения и получил новые пожалования в виде четырех мельниц на реке Улейме и Рыбной слободы Углича.

Должность Мисаила (строитель) не соответствует, как можно подумать на первый взгляд, словам «архитектор», зодчий». В те времена строителем назывался младший сан настоятеля монастыря, «устраивавшего» его жизнь. Но он блестяще проявил себя как строитель и в современном значении этого слова. Со временем, когда основные дела обители были решены, Мисаил взялся за ее украшение и обустройство. В 1628 году была создана трапезная с Успенским храмом и двумя приделами. Этому, казалось бы, бытовому зданию отводилась особая роль – оно стало крупнейшим в комплексе монастыря и, пожалуй, всего города. Оно поднималось над пеплом развалин и останками убитых жителей как своеобразный символ возрождения Углича и его трагической судьбы.

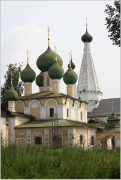

Успенская церковь получила эстетически наполненный, на редкость внушительный и привлекательный вид. За необыкновенную красоту народ прозвал ее «Дивной», а для исследователей архитектуры она стала одним из выдающихся произведений русского зодчества. Три ее шатра, стройно устремившиеся в небо, ее сложное единство кокошников, скромного декора, округлостей апсид и угловатого простого объема трапезной - вот непреходящий образ древнего Углича, вместилище его скопленной веками духовной высоты.

Можно полагать, что спроектировал и построил храм именно старец Мисаил - к такому мнению склонялись многие исследователи. Если так, то он был не только хорошим управителем и приближенным высокой особы, но и художественно одаренным человеком. Мы можем также назвать имена простых людей, жителей Алексеевской слободы, которые, вероятнее всего, принимали участие в постройке храма: каменщиков Степана Патрикеева, Григория Волка, Терентия Федорова, Льва Алексеева, Елисея Григорьева, Григория Семенова, Любима Борисова; кирпичников Ивана Кузьмина, Мину Телятьева, Фому Карпова, Тимофея и Андрея Ивановичей Заварзиных, Ива- на Трофимова; плотников Панкратия Микитина, Ивана Фомина, Федота Васильева, Микиту Алексеева, Михаила Бояркина и Дружину Остафьева. Кто-то из них действительно мог быть в числе строителей храма, тем более, что этот список относится к 1629-1631 годам.

Примерно в то же время, в 1627 году, старец Мисаил строит еще одно здание - церковь Богоявления Господня с трапезной, колокольней и папертьми. Она была сооружена при Алексеевском храме, но, видимо, не как простой придел, а как отдельно стоящий теплый храм, отличавшийся довольно крупными размерами.

Эта церковь по своему значению могла напоминать храмы Алексия, человека Божия, и Похвалы Богородицы при Спасо-Преображенском соборе, в которых богослужения совершались зимой и которые дополняли каменный храм. Скорее всего, она была деревянной, поднятой на подклет, где находилась хлебня, окруженной галереями и крыльцами. Над трапезной были колокольня и казенная палата, и здесь же находились часы, отбивавшие время. Самый большой колокол монастырской колокольни весил 160 пудов.

Трудно сказать, с какой целью строился этот храм, целиком дублировавший назначение Успенской церкви с ее трапезной и хлебней, но, видимо, тут была небольшая дополнительная трапезная и совершались богослужения в зимнее время. Уже к 1670-м годам Богоявленская церковь обветшала, а в конце века была разобрана.

Эти и многие другие дела стали заслугой строителя старца Мисаила - он возродил монастырь и обустроил его прекрасными зданиями. В 1637 году его, отлично зарекомендовавшего себя, поставили игуменом в Покровский монастырь - самую известную и крупную обитель Угличского края. Но престарелый настоятель вскоре вернулся в свой любимый Алексеевский монастырь, где и умер в 1638 году. Как в свое время наместника Углича боярина Фому Колычева, его похоронили в соборном Алексеевском храме, где, кто знает, его захоронение, может быть, сохраняется и доныне.

Казалось бы, Мисаил дал Алексеевской обители шанс возвыситься, разбогатеть, стать крупным монастырем - чего стоила только значительная по своим объемам и совершенная в художественном отношении Успенская «Дивная» церковь. Но следующие настоятели оказались не такими деятельными, и монастырь возвратился к своему скромному значению.

Hеизвестно, в какое время на территории Алексеевского монастыря появляется храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. В середине ХVІІ века это была деревянная шатровая церковь о шести стенах, в то время уже ветхая. В 1600-х годах игумен Никандр сооружает деревянную клетскую церковь такого же посвящения на южных Святых воротах. В нее переносятся утварь и иконы из старого храма.

Позднее игумен Лаврентий в 1681 году строит на месте старой церкви новую каменную, сохранившуюся и доныне. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, уменьшилась роль монастыря - этот храм мал по масштабам и теряется рядом с «Дивной» церковью, хотя собор он и должен бы доминировать над трапезной. В эсстетическом плане эта церковь тоже существенно ниже и своим видом более всего напоминает местное провинциальное зодчество ХVІІІ века, никак не согласуясь с выдающимися созданиями своего времени, среди которых Воскресенский монастырь, ансамбль Николо-Улейминского, церковь Рождества Иоанна Предтечи и другие.

Предтеченская церковь Алексеевского монастыря - пятиглавая, с богатыми наличниками и вставками из многоцветных изразцов. Впервые в Угличе это бесстолпный храм, перекрытый сомкнутым сводом, хотя на фасадах присутствуют традиционное трехчастное деление и кокошники. Внешний вид был изящнее и благородней, когда с востока его дополняли две апсиды церкви и алтарь северного придела Федора Стратилата, но в ХVIII веке первые заменили одной большой апсидой, существенно нарушившей пропорции храма.

Таким Алексеевский монастырь вошел в новое ХVІІІ столетие, которое приготовило ему ряд испытаний. Новое время уже не видело в монастырях их прежней роли и потому существенно ограничило их деятельность, особенно в хозяйственном плане, фактически лишив прежнего статуса крупных феодалов. Все их имущество отныне перешло под контроль государства, и было существенно ограничено право приема новых насельников.

Более половины русских монастырей были закрыты - в числе их угличские Воскресенский, Учемский и Дивногорская Троицкая пустынь. В числе сохраненных оказались Алексеевский, Покровский, Богоявленский женский и Николо-Улейминский монастыри. Первые три из них, по имевшемуся до реформы достатку, отнесли к третьему классу, а последний стал заштатным. Отныне все монастыри, как чиновный аппарат или армия, находились на государственном содержании, а большая часть имевшегося хозяйства и земельных владений были отобраны в казну. Надо сказать, что Алексеевский монастырь до введения штатов владел 2596-ю крепостными крестьянами.

Однако в последующие царствования монастыри получают все же послабление и при новом хозяйственном и организационном статусе постепенно начинают возвращаться к прежнему процветанию. В 1798 году Алексеевскому монастырю была дарована архимандрития, но с сохранением настоятелю игуменского оклада. Уже во второй половине XVIII века он мог вновь вести каменное строительство. Так, на территории монастыря были выстроены новые келейные и хозяйственные корпуса, начиная с 1777 года возводилась каменная ограда с башнями.

С началом XIX столетия подверглась перестройке древняя Алексеевская церковь. Ее целиком оформили в стиле классицизма, пристроив портики, пробив новые окна, установив высокий полусферический купол с чашевидной главкой, а затем В 1840-х годах с западной стороны к ней пристроили трапезную. Но и в новом виде она в основном сохраняла Древние объемы и имела довольно привлекательный вид.

В 1820-1825 годах над обителью поднялась новая колокольня. Она была оформлена В стиле классицизма и стала одной из главных высотных доминант города и монастыря. Находилась колокольня немного к северо-западу от Алексеевской церкви. Она была четырехгранная, трехъярусная, с колоннами и арочными проемами.

В то же время храмы получали новое убранство - украшались золочеными резными иконостасами, росписями, иконами, принимая благолепный вид. Мы знаем, что в Алексеевской церкви где-то во второй половине ХІХ века был установлен пятиярусный иконостас в стиле эклектики, в Успенской церкви существовал замечательный иконостас в виде полуротонды.

Ремонтировались и перестраивались келейные корпуса, при Алексеевской церкви с северной стороны в 1907 году был сооружен придел в честь Николая Чудотворца и Божией Матери Афонской-Иверской, в основных чертах в уменьшенном виде повторивший облик храма. При Святых воротах и на торговой площади в 1898 и 1901 годах построены часовни. При обители на рубеже ХІХ-ХХ веков появились гостиница для паломников и школа. На колокольню в 1906 году был поднят самый большой в городе колокол, весивший 590 пудов 20 фунтов (9672 кг).

Постепенно жизнь монастыря налаживалась: он обустраивался, украшался, старался принимать участие в жизни города, являясь для него одним из важнейших духовных центров... Но приходит 1917 год, и процветание начинает быстро сменяться разрушением и упадком.

Официально монастырь был закрыт в 1918 году, но жизнь в нем теплилась до конца 1920-х годов, пока там находились последние насельники и оставались некоторые здания, одно за другим переходившие в собственность городских властей. Монастырь почти сразу был признан ценным памятником архитектуры, не отрицалось его высокое значение, рассматривалась возможность открытия на его территории музея, но на деле вся деятельность, предпринятая в 1920-1930-е годы, выразилась в разрушении и разграблении.

Как малое, можно отметить гибель налаженного монастырского хозяйства с его садами, огородами, экономической жизнью, а как уничтожение в кратковременный срок непонятно для каких нужд стен, башен и огромной колокольни, уродование Алексеевской церкви, из изящного храма с убранством, иконами, богатой историей превращенной в барак или сарай. По каким-то слабым эстетическим соображениям у нее был сохранен только северный портик, сбиты все детали, пробиты огромные окна, уничтожены древние алтарные апсиды, сохранявшиеся до этого почти в неприкосновенности, изменена внутренняя планировка, с запада и востока сделаны пристройки.

Над древними могилами в оскверненной святыне стали воспитываться дети - в бывшем церковном здании, превращенном в уродливый барак, расположился детский сад (впоследствии там была картинная галерея). Другие храмы использовали под склады, уничтожив иконостасы, утварь и иконы. Келии заняли под жилье. При этом, надо понимать, здания, лишенные настоящего хозяина, постепенно ветшали, подвергались неуместным перестройкам.

Почти вся территория монастыря с давних пор была занята кладбищем, где хоронили монахов и горожан, в том числе пользовавшихся большим почетом, - таких как Николай Дмитриевич и Константин Николаевич Евреиновы, Николай Николаевич Тучков. В 1930-х годах все кладбище стерли, а мраморные и гранитные памятники превратили в щебень для вымостки городских мостовых. Большое участие в разрушении обители принял Волгострой, в чьем ведении она оказалась во второй половине 1930-х годов.

На фоне этого целенаправленного варварского разорения и разрушения как малые проблески разумного выглядят небольшие реставрационные работы, проводившиеся в 1920-х годах видными русскими реставраторами и учены- МИ П.Д. Барановским и И.И. Князевым. Они обследовали Успенский и Предтеченский храмы, предприняли меры к их укреплению, провели первоначальные исследования, легшие в основу будущих крупномасштабных реставрационных работ, осуществленных в 1950-1970-х годах.

В середине 1990-х годов монастырь представлял собой как бы пустыню с проблескивающими оазисами: многие основные здания разрушены, многие ветхи, среди них поднимаются отреставрированные, но полузаброшенные памятники архитектуры, а так луговина, пустырь, довольно мрачное место, куда лучше не заходить в темное время суток. И лишь в 1997 году началось возрождение монастыря - уже в качестве женской обители.

В последующие годы, когда велся ремонт то в одном, то в другом здании, проводились и археологические раскопки. Словно дивные следы античности, обломки высокой погубленной цивилизации, тут и там выступали из земли старинные кирпичи, осколки надгробий из благородного камня и части разных архитектурных деталей - яркое свидетельство «трудов» недавних единомышленников и последователей древних вандалов. В отреставрированном северном келейном корпусе недавно открылся приют для девочек - а это свидетельство высокой благотворительной роли, взятой на себя монастырем.

Итак, мы видим, что многовековой путь Алексеевского монастыря продолжается. Он вновь стал одним из духовных центров и святынь Углича. Остается надеяться, что восстановление продолжится, и монастырь когда-нибудь вновь предстанет в прежних красоте и величии. Прочное основание этому уже положено.

Статья Евгения Лиуконена «На Огневой горе» в журналах «Углече Поле», № 1 и № 2, 2007 г., стр. 5-8 и 4-5 соответственно.

21 марта 2007

21 марта 2007

26 января 2015

26 января 2015

26 января 2015

26 января 2015

5 мая 2024

5 мая 2024

15 мая 2024

15 мая 2024

4 августа 2024

4 августа 2024

20 августа 2024

20 августа 2024

Комментарии и обсуждение