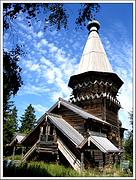

Церковь Рождества Богородицы в Гимреке — это один из наиболее известных памятников деревянного зодчества Прионежья. Ее архитектурным особенностям исследователями уделялось немалое внимание, однако строительная история в литературе практически не описана. В настоящей работе обобщены сведения немногочисленных сохранившихся архивных источников, хотя бы частично ее освещающие.

Точная дата постройки церкви до сих пор оставалась неизвестной. Обычно перечисляется несколько вариантов: 1659 г., между 1682 и 1689 гг., 1693 г., 1695 г., или указывается временной интервал между крайними датами. Благодаря выявленному недавно документу нашла подтверждение дата - 1693 г. В описи имущества церкви, составленной в 1870 г., среди предметов, находившихся в алтаре, описан и крест с надписью: «Крест деревянный некрашеный восьмиконечный, на нем означено время освящения храма ?ЗСА (7201 - А. Н.) г. при царях Иоанне и Петре Алексиевичах, при Патриархе Адриане, длиною 1 арш[ин] 5 верш[ков]».

Исследование храмового строительства Прионежья и Присвирья показало, что еще в XIX - начале XX в. в большинстве известных церквей XVI-XVII столетий сохранялись датирующие надписи об их освящении, «совершении» или «построении», которые могли находиться в интерьере или на фасаде храмов, но чаще всего помещались на деревянных крестах. Информация, почерпнутая из данных надписей, заслуживает, на наш взгляд, наибольшего доверия.

Надо сказать, что «1693 год» указан и в самом раннем из приводящих датировку церкви в Гимреке дел XIX в. - ведомости 1825 г., и лишь в более поздних церковных документах возникает дата «1695 год». Видимо, допущенная однажды ошибка повторялась при переписывании из ведомости в ведомость. Такие случаи не были редкостью. Дата «1659 год», впервые появившаяся в «Известиях императорской Археологической комиссии» в 1915 г., ничем, кроме случайной перестановки цифр, объясняться не может. Временной отрезок 1682-1689 гг. был предложен в подписи к рисунку Л. В. Даля, сделанной его рукой. Полностью она выглядит так: «Церковь Иоанна Предтечи в Гемерецком погос[те] Олонецк[ой] губер[нии] построен[а] при царях Иоанне и Петре следоват[ельно] между 1682-1689 г.».

Мы видим, что это всего лишь неверная трактовка времени совместного правления Ивана V и Петра I, которое, как известно, продолжалось до смерти Ивана в 1696 г. Как сам рисунок Л. В. Даля, так и подпись к нему не очень точны, и кажется, что с этим памятником он ознакомился лишь бегло. Таким образом, датирование церкви 1693 г. следует признать наиболее обоснованным.

В описании 1802 г. храм значится двухпрестольным и холодным. В алтаре располагались справа - Богородицерождественский престол, а слева - во имя Св. Антония Римлянина. Поскольку на восточном фасаде было прорублено два симметрично расположенных косящатых окна (вместо обычных одного косящатого по центру фасада и одного маленького волокового к северу от него), можно предположить, что храм сразу строился двухпрестольным, или, по крайней мере, придел Антония Римлянина появился не позднее XVIII в. В любом случае, это один из редких для своего региона примеров храма с двумя престолами в одном алтарном срубе.

Основные преобразования в облике церкви Рождества Богородицы в Гимреке произошли между 1825 г., когда здание еще характеризовалось в ведомости как ветхое, и 1852 г. Церковь и колокольня были тогда отремонтированы в духе времени и обшиты тесом. В этот же период возникает третий придел во имя Св. Антония Великого, выгороженный в юго-восточном углу отапливаемой трапезной. К сожалению, документов, подробно освещавших бы работы, производившиеся в это и более раннее время на памятнике, найти не удалось.

Не позднее 1870 г. на месте первоначального двувсходного крыльца появился каркасно-обшивной притвор, причем каркас состоял из столбов прежнего крыльца, затесанных под обшивку прямо по резьбе.

Известно, что последние ремонты Богородицкого храма в дореволюционное время производились в 1890 и 1908 гг., и при одном из них под здание был подведен каменный фундамент.

«Обозрение» храма в 1907 г. местным благочинным показало, что «в Гиморецком приходе деревянная шатровая церковь... стала очень ветха и требует... озаботиться причту и прихожанам постройкой новой. Церковь построена не на мху, и хотя устроены печи, но в морозах становится невозможно совершать богослужение.».

В 1915 г. причт и прихожане обратились с ходатайством о разрешении разобрать церковь и построить новый храм в Олонецкую духовную консисторию, которая в свою очередь переслала это прошение в Императорскую Археологическую комиссию. Состояние памятника описывалось в нем следующим образом: «В настоящее время храм сей, по донесению причта, пришел в крайнюю ветхость. Внутри он темный, черный и весьма холодный; иконостас покривился; св. иконы в нем почернели [...] Св. Алтари в главной церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы и во имя препод. Антония Римлянина (друг от друга не отделены) - очень тесны и холодны [...] О поставке хотя и малой печки и думать нельзя, так как и без нее в алтаре едва можно повернуться. Св. Престолы в них настолько малы, что при совершении Литургии не помещается Св. Евангелие. Жертвенники же — это просто прикрепленные к углам доски 1 / четверти ширины и в 1 аршин длины. В иконостасе двои царские врата и двои боковые, настолько узкие, особенно боковые, что через них приходится проходить с большим опасением [...] Самая церковь весьма тесна». К прошению были приложены снимки местного фотографа с видом на южный фасад храма и его иконостас. Это самые ранние выявленные изображения памятника.

Комиссия «по заслушании доклада [...] А. П. УДаленкова о состоянии этого древнего и высоко интересного памятника северного шатрового зодчества постановила разборку церкви не разрешать» и просила епархиальный совет принять все меры к ее сохранению. Таким образом, сохранность храма в то время, как и многих других, - заслуга Императорской Археологической комиссии. Известно, что А. П. Удаленков осматривал памятник и в 1918 г., когда им было сделано несколько фотографий погоста, запечатлевших его со всех сторон.

В 1936 г. в Вознесенский тогда район Ленинградской области в качестве эксперта по охране памятников был командирован Ю. Н. Дмитриев. Ему поручалось обследовать и взять на учет имущество историко-художественного и научного значения во всех, как действующих, так и закрытых церквях района. Храм Рождества Богородицы Гиморецкого погоста Ю. Н. Дмитриев оценил особенно высоко: «Церковь представляет собой первоклассный памятник, одно из лучших сооружений шатерного типа, прекрасный по пропорциям и крайне интересный по конструкции».

Несмотря на заключение Ю. Н. Дмитриева, через год на совещании директоров музеев совместно с Уполномоченным по охране памятников комитета ВЦИК (целью совещания было снятие с охраны памятников в Ленобласти, «не имеющих архитектурного и исторического значения») по гиморецкой церкви было постановлено: «ц[ерковь] 17 в. деревянная находится в стадии сильного разрушения, видоизменена как памятник, ценности не представляет». Лишь каким-то чудом храм не разделил тогда участи многих так же приговоренных и разобранных на дрова, изуродованных приспособлением под колхозные нужды, или сгоревших в 1930-1940-х гг. памятников.

В период финской оккупации в церкви проводились богослужения. В 1943 г. она была подробно зафиксирована на фотографиях Ларса Петтерссона. В 1951 г. обследование архитекторов С. В. Поповой-Гунич и М. Е. Успенской показало, что церковь еще полностью сохраняла свое внутреннее убранство, о чем свидетельствуют и сделанные ими снимки интерьера кафоликона и трапезной. М. Е. Успенская особо отмечала, что необходимо сохранить иконостас неприкосновенным, и выражала обеспокоенность тем, что безопасность его в пустующем и не использующемся на тот момент храме, никак не обеспечивается.

Во второй половине 1950-1960-х гг. наиболее ценные иконы были вывезены несколькими экспедициями Эрмитажа и Русского музея. К 1968 г. в храме оставалось только несколько икон плохой сохранности и рамы иконостасов в основном объеме и трапезной.

Сейчас церковь предстает в том виде, который получила после реставрации 1970-1980-х гг. по проекту архитектора В. С. Рахманова, при соавторстве М. И. Коляды и В. П. Веркулича. В основном ей был возращен ее облик конца XVII столетия. Реставрация храма, колокольни и входных ворот проводилась методом полной переборки. Удалялась и нигде, кроме ворот, не была восстановлена обшивка. Строго по следам и остаткам воссозданы утраченные в XIX столетии уникальные фронтонные пояса. По образцу сохранявшегося косящатого окна были исполнены другие окна храма, измененные при ремонтах, и на прежних местах воссозданы волоковые окошки. Крыльцо было сделано вновь с двумя всходами на старом рундуке и согласно имеющимся следам.

Поскольку следы на стенах церкви говорят о том, что в XVII в. иконостас был тябловым, реставраторами была предпринята попытка изготовить подобный иконостас. Хотя, конечно, сохранившаяся рама позднего иконостаса (ныне в разобранном виде сложена в колокольне) и ряд фотографий, сделанных в 1915 и 19401960-х гг., давали основание именно для его восстановления. В основном объеме установили новые клиросы, в трапезной - лавки и резные столбы. Рисунок резьбы последних, так же, как и столбов крыльца и колокольни, был воспроизведен по частично сохранявшимся оригиналам. Интересно, что столбы из трапезной храма при постройке притвора в XIX в. были опилены и поставлены под концы верхней балки рундука крыльца.

Итак, нам удалось уточнить датировку церкви в Гимреке, а также узнать некоторые подробности ее бытования в последние 200 лет. В то же время наши исследования показали, что в архивах почти не сохранилось документов XVIII - первой половины XIX в., содержащих сведения об архитектуре Гиморецкого погоста либо каких- то производившихся в то время перестройках. По крайней мере, к настоящему моменту поиск таких источников не дал результатов. Нет данных и о времени возведения колокольни и ограды, которые пока приходится широко датировать второй половиной XVIII - первой четвертью XIX в., основываясь на знаниях об известных аналогах.

Таким образом, главным «документом», который следует продолжать изучать, является натура. В этой связи особенно важно, чтобы в процессе начатой новой реставрации самое пристальное внимание специалистов было направлено на выявление и бережное сохранение всех следов, раскрывающих особенности первоначального решения и этапы строительной истории каждого из элементов уникального ансамбля.

Источник: Рябининские чтения – 2023: Материалы IX конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера // Карельский научный центр РАН. Петрозаводск. 2023.

По материалам работы: Носкова А.Г. (г.Санкт-Петербург) «Церковь Рождества Богородицы в Гимреке. История в документах» на сайте музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru

Источник

28 октября 2002

28 октября 2002

7 сентября 2024

7 сентября 2024

20 сентября 2024

20 сентября 2024

10 декабря 2024

10 декабря 2024

17 февраля 2025

17 февраля 2025

17 апреля 2025

17 апреля 2025

24 июня 2025

24 июня 2025

Комментарии и обсуждение

Ансамбль Гиморецкого погоста. Построен в XVII в. Храм не действует.