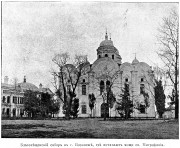

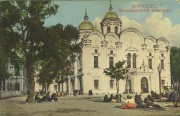

Воронеж. Благовещенский Митрофанов монастырь. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

- Престолы:

- Благовещения Пресвятой Богородицы

- Архитектурные стили:

- Эклектика, Русско-византийский стиль

- Год постройки:

- Между 1718 и 1733. В 1868-1875 реконструирован и расширен. В 1902-1903 перестроены главы.

- Год утраты:

- Не установлен.

- Архитектор:

- А.А. Кюи, В.И. Егоров (реконструкция 1868-1875), А.М. Баранов (перестройка глав в 1902-1903)

- Адрес:

- Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Университетская пл.

- Координаты:

- 51.656758, 39.206889

(приблизительно)

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

- Ссылки:

-

Находился на территории Благовещенского Митрофаниева монастыря

Находился на территории Благовещенского Митрофанова монастыря

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Благовещенский храм в Воронеже, вероятно, со времени возведения Воронежа на степень города (1586 г.), так как в учреждаемых по воле государей, московских царей городах и крепостях прежде устраивалось «Божие милосердие» - храм. Благовещенский храм ко времени св. Митрофана (1682 г.) был весьма ветхий, но прежде сего храма, существовавшего в Воронеже с 1586 г., вероятно, в нем были и другие, так как Воронеж – одно из древних населенных мест в России. Так о Воронеже упоминается в летописи под 1177 г.; по реке Воронеж жили хазары, от имени которых остались наименования урочищ, городищ, полей и т. п. Хазарскими, а хазары в России с IX ст. В 1237 г. татары под предводительством Батыя разбили рязанских князей «при Воронеже» (Татищев Рос. Ист. III стр. 468, Зап. о Российской Истории ч. VI, 16 – 68, стр. 39). В XV ст. около Воронежа жили бортники – пчеловоды.

С 1498 г. г. Воронеж перешел от рязанских князей к московскому великому князю. С XVI ст. Воронеж сделался центром пограничным и торговым. Так под 1549 г. говорится, что ногайские татары «езжали в Воронеж торговать». По указу царя Федора Иоанновича в 1584 г. повелено «устроять вновь города и возобновлять старые по украинской (против татар) линии, между коими был обновлен и укреплен г. Воронеж».

Благовещенский кафедральный собор в Воронеже св. Митрофан, по прибытии своем в Воронеж в 1682 г., нашел «соборную церковь деревянную, от многих лет погнившую так, что и служить в ней не было возможности», а потому в 1684 г. он просил у патриарха Иоакима благословение построить соборную каменную церковь, которая и была построена и освящена еще при жизни св. Митрофана, но вследствие сильных трещин, оказавшихся в этом храме, Благовещенский собор, бывший, где ныне монастырская башня по направлению к Спасской церкви, был разобран в 1717 г. и начат Воронежским митрополитом Пахомием в 1818 г., но этот собор каменный и на другом месте. Этот собор был освящен епископом Иоакимом 9 ноября 1735 г.

Благовещенский кафедральный собор, построенный при митрополите Пахомие в Воронеже, был возобновлен, украшен и вновь освящен епископом Тихоном III в 1786 г. 18 октября. Перед открытием мощей св. Митрофана Благовещенский кафедральный собор был весь возобновлен и вновь освящен 25 июля 1833 г. архиепископом Антонием. Кафедральный собор, возобновленный в 1786 и 1833 гг., был вновь построен и увеличен, а затем и освящен 28 сентября 1875 г. архиепископом Серафимом.

«Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии (1586-1886 г.)», Воронеж, типография В.И. Исаева, 1886 г.

В Воронеже статус кафедрального имели Благовещенский собор (до 1836 года), Троицкий Смоленский собор (закрыт в 1932 г.), Покровский собор (с 1948 года по настоящее время). Первые два собора были разрушены в советское время.

Разные исследователи называют разные даты основания Благовещенского собора. Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) полагал, что он был основан в 1620 году. Другие считали, что датой основания необходимо принять 1586 год, то есть год основания города Воронеж. Изначально Благовещенский храм был построен из дерева. Из-за частых пожаров храм перестраивали, иногда даже переносили на другое место.

В 1682 году была образована Воронежская епархия. Её первым главой стал епископ Митрофан (1623—1703 гг.) в возрасте 58 лет. 2 апреля 1682 года Святитель Митрофан посвящён в епископы Патриархом Иоакимом с шестнадцатью архипастырями. Позже, в этом же году, епископ Митрофан стал инициатором строительства нового Благовещенского кафедрального собора из камня взамен старого и двора епископа с домовыми людьми. Ещё до отъезда из Москвы Святитель просил выделить место под новое строительство собора.

19 июня 1682 года царской грамотой было одобрено строительство собора и архиерейского двора и выделено под застройку около 255 сажен (почти треть города), территория современной Университетской площади. Но возведение собора отложили из-за нехватки средств. Святитель Митрофан ограничился ремонтом старого храма. 24 марта 1683 года епископ просил у государя челобитной грамотой выдать ему сроком на три года с оплатой работы из архиерейской казны двух плотников, которые брались правительством их Воронежской епархии на постройку стругов.

Но существующий соборный храм к тому времени уже сильно обветшал, обвалилась кровля. Совершать богослужения стало практически невозможно. Святитель Митрофан обратился к Патриарху Иоакиму с челобитной по поводу возведения нового каменного храма, так как кирпич и камень находились поблизости, а лес «в дальнем расстоянии, верстах в тридцати и больше». 19 апреля 1684 года от Патриарха была получена благословенная грамота на постройку собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. По распоряжению из Москвы на строительство храма в 1684 году было выделено 100 пудов железа, а в 1685 году — ещё 200. Государь для постройки собора пожертвовал мельницу при речке Ельце, а к открытию — колокол весом 160 пудов. Храм освятили к 1692 году.

Новый храм превосходил все постройки того времени, но архитектура его проста — высокие прямые стены с окнами в два ряда, низкая деревянная крыша с пятью главами, на которых возвышались кресты. К главной части собора справа примыкал придел Архангела Михаила. Его имя святитель носил в миру. Иконостас храма был шестиярусным. Главные иконы и царские врата отделены серебряными чекаными позолочеными окладами. Святой престол покрывала бархатная с золотом одежда. Большая часть облачений была из атласа, шелка, бархата и материала уже вышедшего из употребления. Многие из облачений вышиты золотом и серебром. Почти вся церковная утварь была серебряная и вызолоченная.

Исследователи предполагают, что значительную часть средств на постройку храма и церковную утварь Святитель Митрофан собрал в Москве, у знатных знакомых. Перед своей кончиной Святитель завещал хранить в храме все «недвижимо». Но уже к началу XIX века многие ценности были утеряны.

В первые годы существования собора не хватало средств на свечи, ладан и церковное вино, подаяния были незначительными. Святитель Митрофан обратился с просьбой к государю о финансировании текущих нужд. Царской грамотой из «Воронежских таможенных доходов» велено было выдавать «в вечные времена» каждый год «без умаления» по 5 пудов воску на свечи и по 5 рублей на вино и ладан.

В 1690 году между купцом Воронежа Федотом Аникеевым и церковью возник спор из-за того, что его лавка перегораживала прямой выход из нового каменного Благовещенского собора. Лавку требовали снести, но купец на это не соглашался. При этом 27 февраля 1690 года был нарисован план Воронежа того времени. Несмотря на то, что масштаб на чертеже не выдержан, можно рассмотреть существовавшие тогда слободы, крепость, дороги из неё, церкви и некоторые здания. Автор этого ценного исторического документа не известен.

25 марта 1696 года Петр I, в престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, присутствовал за Литургией, которую совершал Святитель Митрофан в Благовещенском кафедральном соборе. На правом клиросе пели певчие царя. 12 апреля того же года Петр Великий слушал здесь Пасхальную утреню. Когда начали Пасхальный канон, по приказу государя был произведен пушечный залп с судов флота. Государь пожаловал епископу Воронежскому два архиерейских облачения: белой «камчатое» с «золотными» травами и «золотое» с серебряными и шелковыми разноцветными травами.

Вскоре Благовещенский собор стал любимым храмом жителей и гостей Воронежа. Но спустя 14 лет после смерти Святителя Митрофана (1717 год) храм обрушился от близости рвов из-за нетвердости фундамента. Собор начал рушиться и его разобрали, чтобы из этого же материала построить новый. Строительство началось в 1718 году и закончилось в 1735 году. Его освятил 9 ноября епископ Воронежский Иоаким (Струков). Тело Святителя Митрофана было перенесено «в правое крыло собора близ самой южной стены в вышнем первом месте, к углу». Именно тогда было замечено, что тело Святителя не тронуто тленом.

В 1828 году была достроена колокольня высотой 105 аршин (74,5 м). Её строительство продолжалось около тридцати лет. Весной 1831 года проведен ремонт собора. Необходимо было обследовать фундамент на прочность и перестелить пол. При ремонте разобрали церковный помост и обнаружили склеп Святителя Митрофана с разломленным отверстием наверху. Через него и увидели раскрытый гроб (крышка истлела) и нетленное тело епископа Воронежского.

6 августа 1832 года в день Преображения Господня состоялось открытие мощей Святителя Митрофана. На этом событии присутствовало около 50 тысяч человек. Мощи торжественно были перенесены из Благовещенского (на время ремонта) в Архангельский собор. Благовещенский храм вновь открылся для верующих в 1833 году. Тогда же были перенесены мощи Святителя Митрофана. К этому событию воронежские купцы устроили серебряную вызолоченную раку весом семь пудов.

1 сентября 1836 году был открыт Митрофановский монастырь. Колокольня собора вместе с ним составила единую композицию. В проектировании этого архитектурного ансамбля, сложившегося в конце XVIII — начале XIX века, принимал участие известный архитектор Д. Кваренги. В монастырь в августе съезжались тысячи людей для поклонения мощам Святителя. Во время Великой Отечественной войны колокольня была разрушена. Она располагалась когда-то у юго-западного угла главного корпуса ВГУ.

С Благовещенским собором тесно связано имя священномученика Тихона (Никонорова), архиепископа Воронежского и Задонского. 13 мая 1913 года Тихона назначили на Воронежскую кафедру. Он был инициатором причисления к лику святых архиепископа Антония (Смирницкого). Тихон совершал богослужения в Благовещенском соборе Митрофановского монастыря. 27 декабря 1919 года (9 января 1920 года) в третий день Рождества Христова Тихон был повешен на царских воротах алтаря Благовещенского собора. Его сгубила Гражданская война, ярым противником которой он являлся.

3 февраля 1919 года большевики ворвались в собор во время богослужения и пытались опорочить святые мощи Митрофана, сдернув с них одеяния и подняв на штыки. Тут же был проведен акт вскрытия мощей, по которому их признали поддельными. Митрофановский монастырь объявили оплотом контрреволюционных сил и по решению органов Советской власти закрыли. В 1922 году большевиками был инициирован раскол Православной церкви, Благовещенский собор стал обновленческим.

20 августа 1929 года, в т. н. «Митрофанов день», органы советской власти запретили все богослужения. Советский партийный и государственный деятель Иосиф Михайлович Варейкис объявил присутствующим, что мощи святителя изымаются в связи с закрытием Благовещенского собора на нужды социалистического строительства. Мощи епископа Воронежского Митрофана были переданы в Воронежский Краеведческий музей. В этот же день на площади у Благовещенского собора состоялись народные гулянья. В них участвовали все пять воронежских оркестров, исполнявших революционную музыку.

Во время Великой Отечественной войны собор был практически полностью уничтожен. Окончательно его снесли в 50-е годы XX века. Сейчас на его месте находится главный корпус Воронежского Государственного Университета.

https://encyclopaedia.bid

Время созидания Благовещенского собора исследователи определяли по-разному. Е.А. Болховитинов датировал строительство 1620 годом; краевед С.Е. Зверев и архимандрит Димитрий (Самбикин) доказали, что в этом году речь шла о расширении уже существующей церкви. Автор статьи по истории монастыря в «Воронежской старине» (1904) Н.И. Поликарпов полагал, что появление Благовещенского собора относится ко времени основания крепости, то есть к 1585 году. Деревянная церковь была построена «на посаде, подле города, в остроге».

Собор имел два престола - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и чудотворца Николая. Возможно, что завершение строительства крепости совпало с днем 25 марта, потому и оказалось Благовещение главным праздником в городе. В 1590 году, когда во время набега черкас на город была сожжена крепость, не мог не пострадать и собор. При его восстановлении в 1594 году, вероятно, он был перенесен из посада в город. В «Дозорной книге» Григория Киреевского, составленной в 1615 году, отражено бедственное положение храма. Внутреннее убранство его было скудным, особенно в сравнении с монастырской Успенской церковью.

В 1625 году при воеводах И.В. Волынском и Усове появился новый деревянный собор: «строена та церковь всякими воронежскими посадскими и уездными людьми». Просуществовав около трех лет, 13 сентября 1628 года храм сгорел. В июле 1629 года царь Михаил Федорович указал епископу Рязанскому дать благословенную грамоту на восстановление собора в Воронеже с двумя приделами: во имя святых Николая Чудотворца и Алексия, Божия человека - «на посаде подле города, в остроге, на старом месте, где была преж сего соборная церковь». Новая церковь построена не ранее 1634 года. Эта церковь уже избежала огненной стихии и существовала до появления в городе собственного владыки.

В 1682 году была создана Воронежская епархия и назначен ее глава, епископ Митрофан. Еще до приезда в Воронеж он добился отвода обширного земельного участка под новый собор и архиерейский двор. В 1684 году Митрофан подал патриарху Иоакиму челобитную, в которой писал: «На Воронеже соборная церковь древяная от многих лет обветшала, и служить в ней невозможно, кровля и помосты церковные обвалились, а лес на строение святой церкви от города в дальнем расстоянии, верстах в тридцати и больше, а ко устроению каменного дела на церковь Божию... камень белой есть от города в верстах десяти». В ответ последовала благословенная патриаршая грамота на возведение собора от 19 апреля 1684 года. Каменный собор вчерне был отстроен к 1690 году и находился в стороне от прежнего, который все это время продолжал действовать.

Новый Благовещенский собор запечатлен на рисунке голландского путешественника Корнелия де Бруина, побывавшего в 1703 году в городе. Собор представлял собой величественное здание простой архитектуры. На высоких прямых стенах лежала низкая деревянная кровля, увенчанная пятью большими главами. По форме храм был похож на сохранившуюся ныне Успенскую церковь. При Митрофане собор стал церковным и духовным центром края, где кипела напряженная жизнь, связанная со строительством флота. Среди жертвователей на помин родных встречаются имена Льва Нарышкина, Тихона Стрешнева, Федора Лопухина.

На церковном дворе имелись и другие храмы, но жизнь их была довольно короткой. В 1712 году упоминалась соборная деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. Под прежней деревянной колокольней существовала церковь Неопалимой Купины. В 1730-е годы, когда отстраивали новую звонницу, ее разобрали.

Еще при жизни Митрофана, по словам Е.А. Болховитинова, «оказалось, что каменное здание собора непрочно, и открылись местами трещины». Митрополит Пахомий (Шпаковский) вынужден был начать очередное строительство на другом месте, подальше от крепостного рва. Это было последнее перемещение храма; в 1718 году он обрел покой на двести предстоящих лет. Возведение собора, сопряженное с материальными трудностями, завершилось лишь в 1735 году. Строительство вел, по мнению современного историка архитектуры В.А. Митина, каменных дел мастер Андрей Клюка, выходец с Украины. Со временем в соборе были устроены три придела: во имя Иоанна Милостивого, Успения Божией Матери и Феодора Стратилата. Перемены в положении храма произошли в 1780-е годы при епископе Тихоне III (Малинине): сломали приделы при расширении храма; устроили новый иконостас, лики святых для которого писал живописец из Бирюча И.М. Вейделев; стены расписали «наилучшей итальянской живописью». 18 октября 1786 года собор был вновь освящен после ремонта.

В последний раз перед открытием монастыря перестройки в соборе были осуществлены в начале 1830-х годов при преосвященном Антонии II (Смирницком). Устроили новую кровлю, позолотили главы. При замене пола 11 декабря 1831 года обнаружили тело епископа Митрофана. В связи с подготовкой к открытию святых мощей начались обширные работы по украшению собора. В его интерьере появились живописные рельефные изображения по рисунку архитектора Осипа Бове. На четыре особо ценимые иконы в Москве заказали позолоченные чеканной работы ризы, стоившие более тридцати двух тысяч рублей. В конце 1833 года в соборе был учрежден придел во имя святого Митрофана. «Усердием» местного купечества на московском заводе Полтавцева заказана рака для мощей святителя весом в 35 пудов, из которых серебра 9 пудов 34 фунта.

Благовещенский собор до 1840 года не отапливался, был летним. Епископ Тихон I (Соколов) решил возвести собор для богослужения в зимнее время. Имя ему решено было дать в честь архангела Михаила (во времена Митрофана существовал такой придел, где он завещал похоронить себя). В августе 1764 года владыка (позже он был канонизирован как святитель Тихон Задонский) обратился к мирянам с просьбой о пожертвованиях на возведение Архангельской церкви. Весной 1765 года храм был заложен и два года спустя построен, освящен уже новым епископом, Тихоном II (Якубовским), 30 декабря 1768 года. Строительство Архангельского собора вел «искусный в каменном деле» монах Мельхиседек (1731-1788). В 1832 году в этом храме был устроен придел во имя Тихвинской иконы Божией Матери, упраздненный через полвека. С августа 1832 по июнь 1833 года в зимнем соборе временно пребывали мощи святителя Митрофана Воронежского.

Появление на архиерейском подворье прекрасных в архитектурном отношении зданий, ставших потом украшением монастыря, связано с именем зодчего Джакомо Кваренги (1745-1817). Эта страница строительной истории Воронежа два десятилетия назад была раскрыта воронежским архитектором В.А. Митиным и московским искусствоведом А.Ф. Крашенинниковым, мне остается лишь повторить их основные выводы.

Пребывавший в 1775-1788 годах на воронежской кафедре епископ Тихон III (Малинин) заказал Д. Кваренги проект решения северного фасада архиерейского двора. Центральным звеном ансамбля по местоположению был трехэтажный архиерейский дом, построенный еще при Пахомии (1714-1726). Он замыкал главную магистраль Воронежа, Большую Московскую улицу. Дом этот Кваренги расширил путем пристройки к нему боковых частей. При этом главный фасад получил оригинальную трактовку, своеобразие которой заключалось в выделении богато украшенных крыльев, в то время как центр дома выглядел очень скромно. Длину его фасада зодчий принял за модуль при проектировании ансамбля. Здания по северной оси отделялись друг от друга промежутками, равными по длине половине фасада дома. К западу от него Кваренги наметил возвести колокольню, вертикаль которой должна была замкнуть перспективу Большой Девицкой. За колокольней линию построек планировалось завершить корпусом консистории , и семинарии, который полностью бы повторял архитектуру архиерейского дома. К востоку от дома Кваренги предположил возвести корпус для певчих. Отведенному под него западному углу двора принадлежало решающее место в композиции генерального плана города: здесь начиналась важная в планировочном отношении улица. Кваренги нашел оригинальное решение: он изогнул корпус дугой, центр которой с куполом служил зрительным ориентиром для Мещанской улицы. Промежутки между строениями закрывались каменной оградой с балюстрадой поверху.

Все архиерейское подворье было разбито внутри на несколько двориков. В глубине участка располагался хозяйственный двор с конюшнями и каретными сараями. Очевидно, композиция ансамбля была задумана таким образом, чтобы закрыть оба храма, Благовещенский и Архангельский, новыми гражданскими зданиями. Поскольку подворье находилось на холме, круто обрывавшемся к югу, то с реки и с заречных левобережных далей религиозный центр Воронежа сохранял традиционный вид, а со стороны Большой Московской приобрел самый новомодный облик.

Основная часть замысла Кваренги была осуществлена в течение четырех лет, с 1784 по 1787 год, но от строительства семинарского корпуса из-за финансовых затруднений отказались. Семинария заняла дом, предназначавшийся для певчих, и пребывала в нем до переезда в 1822 году на Большую Дворянскую. Трехъярусная колокольня, увенчанная статуями евангелистов, была сооружена в 1793-1803 годах. После надстройки в 1828 году четвертого яруса она превратилась в высотную доминанту Воронежа...

Поскольку при Благовещенском соборе с 1682 года сложилось архиерейское подворье, где жил глава епархии, на протяжении веков там существовало несколько сменявших друг друга домовых церквей. Первое упоминание о них относится к 1706 году, когда архиепископ Арсений в своих покоях устроил крестовую церковь. При митрополите Пахомии она была освящена во имя его небесного покровителя, святого Пахомия Великого, при епископе Льве (Юрлове) - в честь Казанской иконы Божией Матери. Владыка Иннокентий (Полянский), устраивая свою молельню на втором этаже перестроенного особняка в 1789 году, посвятил ее святой Софии, Премудрости Божией. Преосвященный Епифаний (Канивецкий) в 1817 году предпочел других покровителей - верховных апостолов Петра и Павла. Наконец, в 1826 году Антоний II (Смирницкий) освятил домовую церковь во имя Рождества Иисуса Христа. Она была устроена во втором этаже с восточной стороны от архиерейских покоев. Больше наименование церкви не менялось, появился только придел святителя Тихона Задонского. Последний ремонт домовой церкви датируется 1892 годом. Воронежскому архиерею принадлежали две дачи - Никольская на правом берегу Дона в 12 верстах от Воронежа, и Троицкая в слободе рядом с городом. Свое название они получили по одноименным домовым храмам, обустроенным в летних покоях. Никольская деревянная церковь была сооружена архитектором И.А. Блицыным на северной стороне жилого дома в 1841 году.

Перейдем теперь к истории возникновения в Воронеже мужского первоклассного монастыря. Монастырь в историческом ядре города сразу же стал одной из главных достопримечательностей губернии. О нем упоминали все путешествующие особы, оставившие свои записки о посещении города. По приезде они первым делом стремились поклониться святым мощам. Много паломников побывало в монастыре, несть им числа, назову лишь Н.Г. Чернышевского, стремившегося заручиться покровительством святого Митрофана перед поступлением в университет (1846).

Своим названием обитель обязана имени первого воронежского епископа Митрофана (1623-1703), отсюда и правильное величание монастыря — Митрофановский, а не Митрофаньевский... Тело покойного епископа было похоронено в Благовещенском соборе, во время ремонтов останки не раз переносились, наконец, 11 декабря 1831 года во время замены пола они были обретены как нетленные мощи. 6 августа 1832 года в присутствии члена Святейшего Синода архиепископа Тверского Григория (Постникова) мощи Митрофана были торжественно открыты для всеобщего поклонения, а сам он причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Полтора месяца спустя Воронеж посетил император Николай I с супругой, благоговейно почтивший явленную святыню. Были составлены житие, служба и акафист чудотворцу Митрофану, освящены в епархии храмы и приделы, ему посвященные.

Два года спустя архиепископ Антоний II обратился в Святейший Синод с предложением об учреждении в Воронеже нового монастыря: «По открытию святых мощей новоявленного Воронежского святителя и чудотворца Митрофана, для вящего хранения сей святыни, по великому стечению богомольцев со всей России, и для ознаменования должного благоговения к угоднику Божию, согласно желанию благочестивых граждан Воронежских, весьма бы полезно устроить монастырь, где опочивают Св. мощи». Владыка предложил включить в состав монастыря Архангельский и Благовещенский соборы и подворье епископа со всеми строениями. Подобную же бумагу, со своей стороны, направил в Министерство внутренних дел губернатор Дмитрий Бегичев.

Синод представил императору свои предложения, которые были высочайше одобрены 1 августа 1836 года. Один из пунктов царского указа гласил: «Учредить при нынешнем Благовещенском соборе мужской монастырь. Монастырю сему быть первоклассным и именоваться кафедральным Митрофановым Благовещенским монастырем; а настоятеля иметь в особе епархиального архиерея». Штат утверждался в количестве 33 человек, на их содержание отпускалось тысяча триста пятьдесят три рубля, вместе с церковными нуждами по смете — три тысячи триста двадцать восемь рублей.

Торжественное открытие монастыря состоялось 1 сентября 1836 года. Кафедра епископа переносилась в Троицкий Смоленский храм, а Благовещенский монастырский собор становился одним из важнейших религиозных центров православной России, привлекавших к себе многочисленных богомольцев. Возросшие доходы дали возможность постепенно украсить храмы, расширить их и снабдить богатой утварью. В 1839 году в трапезной главного собора был устроен придел в память св. Митрофана Воронежского. Здесь по вторникам после вечерни возглашался акафист святителю и проходили публичные чтения статей религиозно-нравственного содержания. В притворе храма находилась рака, в которой почивали мощи Митрофана до открытия их.

Годом ранее, в 1838 году, по указанию Антония II была сооружена Митрофановская трапезная церковь, предназначавшаяся только для монахов. Одноэтажный каменный храм с деревянным куполом, обнесенным железной решеткой, примыкал к братской трапезной и соединялся с помещением пятью арками.

В 1868 году начались работы по расширению Благовещенского собора; проект был выполнен архитекторами Василием Ивановичем Егоровым (1823-1868) и Александром Антоновичем Кюи (1824-1909). Разобрали купола, арки и своды, всю западную стену храма и удлинили храм на одиннадцать сажен. Нетронутой осталась только алтарная часть. Вместо крестообразной храм получил продолговатую прямоугольную форму. Для поддержки сводов помимо прежних двух возвели еще шесть столбов. На кровле вокруг главного купола появились четыре деревянные главы. Новый трехъярусный иконостас был устроен из разноцветного итальянского мрамора, иконы были написаны талантливым петербургским художником Тюриным. Стоимость их составила около восьмидесяти тысяч рублей. Старые амосовские печи заменили центральным водяным отоплением. После окончания всех работ собор был освящен архиепископом Серафимом (Аретинским) 28 сентября 1875 года.

В 1892 году собор вновь перестраивался, но в этот раз поводом послужили чрезвычайные обстоятельства. Вечером 17 января из-за неисправности отопления в храме вспыхнул пожар, уничтоживший кровлю и четыре деревянных купола. Пострадала и внутренняя отделка. При осмотре пожарища инженеры нашли, что своды не потеряли своей прочности и опасности обрушения нет. На восстановление собора потекли пожертвования со всех епархий. В скором времени повреждения были исправлены, кровля и стропила устроены новые, но главы в тот момент возводить не стали. Уже 24 марта 1892 года, в канун престольного праздника Благовещения, владыка Анастасий (Добрадин) освятил храм. Еще один ремонт Благовещенского собора проводили летом 1898 года.

В 1902 году в связи с подготовкой к двухсотлетней годовщине со дня кончины святителя Митрофана начался капитальный ремонт всех построек монастыря под наблюдением городского архитектора Александра Михайловича Баранова (1843-1911). В соборе были восстановлены четыре сгоревшие главы, но вместо деревянных их изготовили бетонными и установили на прочных рельсах. 7 августа 1903 года собор в очередной, последний, раз освятили. Внутри храма внимание молящихся прежде всего привлекала драгоценная рака святителя. Мощи его покоились в кипарисовом гробу. Он был вложен в серебряную раку, утвержденную на шести бронзовых вызлащенных ножках в виде орлов. В изголовье раки помещалась чудотворная Смоленская икона Божией Матери в драгоценном окладе, сплошь покрытом бриллиантами и жемчугом. По преданию, этой иконой благословил Митрофана при возведении в сан епископа патриарх Иоаким, и она находилась в святительской келье. У одного из столбов взоры привлекал чтимый «превеликий образ» - копия другой Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрией. Икона старинного греческого письма находилась в Азове в Предтеченском монастыре, а в 1737 году была торжественно перенесена в Благовещенский собор. Против нее на аналоях покоились футляры с частицами мощей 84 святых. В жертвеннике находилась еще одна ценная икона, изображающая Митрофана в схиме с крестом и духовным завещанием в руках. Этот образ написан в 1832 году «по наитию» местным художником Иваном Шевцовым, увидевшим во сне облик святителя. Под полом Благовещенского собора была устроена усыпальница для погребения архипастырей...

В предреволюционные годы монастырский ансамбль неизменно привлекал внимание искусствоведов. О нем писал историк архитектуры Г.К. Лукомский, побывавший в Воронеже в 1914 году и опубликовавший после этого книгу о местных памятниках старины; страницы об этих постройках есть в труде Ю.И. Успенского (1922). Облик собора, певческого корпуса и дома епископа были представлены читателю раньше, но в монастыре имелись и другие здания, интересные в архитектурном отношении. «Достопримечательностью монастыря в полном смысле слова являются три здания внутри его двора: дом конюшего двора, здание Архангельского собора и бывшей трапезной. Все эти три одноэтажные здания выдержаны в строго классическом стиле. Первое из них украшено портиком с дорическими колоннами, с выгнутым полукругом во фронтоне. Архангельский собор и трапезная украшены портиком с ионическими колоннами посередине, с пилястрами в средних частях здания и полуколоннами на боковых его частях. Особенно следует отметить, - подчеркивал Ю.И. Успенский, - колокольню Митрофанова монастыря. Легкое, стройное, уносящееся ввысь со своим шпицем, это сооружение является одним из достопримечательнейших не только в Воронеже, но и в России. В ней все выдержано, просто и изящно: и стройные колонны портиков, и богатая орнаментировка над аркой третьего этажа. Высота колокольни 35 саж.» (74,5 м). На ней имелось четырнадцать колоколов, обладавших музыкальным звучанием. Самый большой весил 440 пудов (6 тонн). Со звонницы весь Воронеж и окрестности смотрелись как на ладони. Внутри монастырского двора над водопроводом иеромонахом Серапионом в 1893 году была устроена часовня. В ней находился резервуар для воды, снаружи на стене была укреплена икона «Живоносный источник».

Великолепие архитектурного ансамбля осталось в прошлом. Уже Ю.И. Успенский отразил бедственное положение монастыря: «В настоящее время как бывший архиерейский дом, так и здание бывшей семинарии и библиотеки, носящие на себе печать гения Гваренги, представляют из себя печальную картину разрушения: выбиты окна и двери; внутри разрушены двери, печи и полы. Не осталось ничего, кроме каменного остова здания».

После революции изменившееся отношение к религии коснулось Митрофановского монастыря в первую очередь. Оставив в стороне эмоции, приведу в хронологическом порядке факты, касающиеся его судьбы в советскую эпоху. В декабре 1918 года в губсовнархоз представлена опись предметов, содержащих драгоценные металлы; ее подписали архимандрит Александр (Кременецкий), казначей Илиодор, ризничий Никон, эконом Вассиан и благочинный Иоанн. В списке значилось девяносто шесть икон в дорогих окладах, серебряная рака весом 9 пудов 36 фунтов, серебряные сени над крышкой раки - 23 пуда 6 фунтов. Остальные предметы перечислены без указания веса: семнадцать напрестольных крестов, шесть ковчегов и дарохранительниц, сто две лампады, десять кадил, двенадцать панагий в серебряных окладах. Ясно, что власти, в первую очередь, обратили взор на это серебро, и в 1922 году среди «закончивших изъятие» ценностей первым назывался монастырь.

3 февраля 1919 года по требованию делегатов губернского съезда Советов была создана специальная комиссия во главе с представителем ЧК Бессмертным для вскрытия мощей святого Митрофана Воронежского с целью «продемонстрировать трудящимся обман церковников». Присутствовать при этом кощунственном акте заставили архиепископа Тихона, игумена Владимира и иеромонаха Феону. После вскрытия мощи были оставлены в монастыре.

В июле 1919 года в Митрофановском монастыре распоряжением ГубЧК был устроен концлагерь... Действовал концлагерь до 1923 года.

В начале 1920-х годов монастырь представлял собой странное сочетание религиозного центра с тюрьмой. Благовещенский и Архангельский соборы еще служили, здесь оставалась часть братии. Осенью 1921 года упоминается игумен Илиодор. Тут по-прежнему находилась резиденция главы епархии. Из публикаций зарубежной прессы известно, что 9 января 1920 года во время богослужения на третий день Рождества архиепископ Тихон IV (Никаноров) был повешен на царских вратах в Благовещенском соборе. Отпевание было совершено его преемником, епископом Владимиром (Шимковичем), в сослужении с епископом Верейским Модестом (Никитиным) 2 марта 1920 года. Причины и обстоятельства варварской расправы с 65-летним иерархом пока мне неведомы. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года архиепископ Тихон прославлен как новомученик.

В списке храмов губернии, составленном в конце 1922 года, сообщается о том, что в монастыре закрыты Архангельская, крестовая (в доме епископа) и трапезная церкви. К этому моменту здесь прочно утвердились обновленцы. В марте 1925 года «пять корпусов в ограде бывшего Митрофановского монастыря», были внесены в списки муниципализированных владений, о каких конкретно строениях идет речь - неясно. Настоятелем Благовещенского собора при обновленцах был протоиерей Дмитрий Адамов. После смерти Тихона (Василевского), уклонившегося в 1923 году в обновленчество, здесь же находилась кафедра самозванного митрополита ЦЧО Корнилия (Попова), когда же монастырь закрыли, она переместилась в Никольский собор.

После смерти митрополита Владимира (январь 1926 года) новый глава православной епархии, архиепископ Петр (Зверев), который вел непримиримую борьбу с обновленческим расколом, по-прежнему оставался не в Митрофановском, а в Алексеевском Акатовом монастыре.

В августе 1929 года на поклонение мощам святителя Митрофана Воронежского в Воронеж пришли многочисленные группы паломников, главным образом крестьян. Это обстоятельство побудило власти инспирировать среди рабочих и служащих кампанию с требованием ликвидировать мощи, а заодно и монастырь. «Собрания» рабочих прошли на заводах им. Коминтерна, им. Ленина, им. Дзержинского, на «Триере».

В антирелигиозной брошюре, изданной в это время областным советом Союза воинствующих безбожников ЦЧО, скрупулезно подсчитаны расходы паломников с учетом потерянных рабочих дней: триста двадцать тысяч рублей в год. В заключение следовал риторический вопрос: «Не пора ли отказаться от такого невыгодного расхода и прекратить ежегодное празднование обнесения «мощей» Митрофана и Тихона?»

Власть отреагировала должным образом: 20 августа 1929 года президиум горсовета принял решение о закрытии церкви Митрофановского монастыря и об изъятии мощей. Как всегда в таких случаях, мотивировка была стандартной: требование 53 тысяч воронежцев, «использование мощей для обмана отсталого крестьянства...». Сама процедура изъятия останков Митрофана состоялась в первую неделю января 1930 года. Председатель облсовета безбожников Зарин продемонстрировал зевакам найденную в раке черепную коробку - такой фотоснимок появился в областной газете. Нетленные мощи святителя, к счастью, были переданы в музей и там уцелели, а в сентябре 1989 года они были возвращены епархии и помещаются сейчас в Покровском соборе.

Двадцатипятитысячный митинг, собравшийся поглазеть на извлечение мощей, «потребовал» снять колокола со всех церквей Воронежа и сдать их в металлолом. Горсовет немедленно принял такое постановление. 28 января 1930 года монастырская звонница лишилась всех колоколов, с большим трудом с огромной высоты низвергли 440-пудовый бас — и в переплавку.

Такова хронологическая канва событий по документам и газетам, отражающим позицию большевистского государства. А вот взгляд на происходящее современника, человека верующего. Воспоминания были опубликованы после войны за границей. Опасаясь навредить родственникам в Воронеже, автор не раскрыл свою фамилию, а подписался: «Виктор В-ч».

«Гордостью г. Воронежа был монастырь святителя Митрофания. На крутом высоком берегу реки Воронеж величественно стоял храм монастыря и красавица-колокольня, к ее благополучию стоявшая отдельно от храма. За много километров она резко выделялась, и золоченый крест высоко возвышался над городом. В 1929 г. в Пасхальную заутреню этого монастыря начался разгул погромной деятельности «Союза безбожников», возглавляемого неким Зориным (Зариным. - А.А.). Во время крестного хода вокруг храма появились комсомольцы с оркестрами, плясунами, ряжеными, пытаясь нарушить молитвенное настроение у молящихся. Колокольного звона уже не было, колокола уже были сняты. Но, слава Богу: Пасхальная заутреня была дослужена до конца, и она была последняя в монастыре. «Союз безбожников» готовил новое нападение...

Вскоре закрыт был и собор. Мне пришлось быть там вскоре после его разгрома властями. Печальное зрелище. На полу валялись священные книги: их было очень много. Золото, серебро и ризы были вывезены. Чудный иконостас из белого и голубого мрамора был весь скреплен маленькими винтиками, но никто не думал их вывинчивать: ломали кувалдами, разрушая священные ценности. Приставные иконы у стен были уничтожены. В самом здании собора сделали завод бетонных кирпичей для городского строительства». Далее мемуарист упоминает о судьбе звонницы: «Нашелся один маляр, который за тысячу рублей согласился срезать крест на колокольне: срезал и вскоре сошел с ума».

Вернемся вновь к событиям начала 1930-х годов. Желающих занять освободившиеся помещения нашлось много. Благовещенский собор первоначально был отдан ломбарду, но в июне 1930 года горсовет пересмотрел свое решение и наметил разместить в монастыре Фтизиатрический институт. Был ли он создан, как развернул борьбу с туберкулезом в православной обители - не знаю. Певческий корпус против улицы Володарского все 1930-е годы занимал областной архив.

В 1937 году городские власти, озабоченные поисками места под музыкальный театр, как один из вариантов предложили участок, занятый монастырем. «Малоценные в архитектурном отношении здания» могли быть безболезненно снесены. Местность не устроила проектантов с геологической точки зрения, и театр стали строить на центральной площади. Монастырь уцелел, но, как оказалось, ненадолго.

Традиционно считается, что монастырь был полностью разрушен в дни минувшей войны, в 1942-1943 годах. Это правда, но не вся. Во время боевых действий наиболее сильно пострадали оба собора и колокольня. Занятая немецким наблюдательным пунктом, она методично расстреливалась с левого берега советской артиллерией, пока не превратилась в руины. Что ж, война есть война... Но остальные здания лишь выгорели, кирпичные коробки могли быть восстановлены, как это и произошло со многими жилыми домами в центре города. В уцелевших монастырских зданиях в 1943 году поселилось множество жильцов.

Судьба монастыря решилась в начале 1950-х годов. Территория отводилась под строительство главного корпуса университета. Его проект выполнили архитекторы из Москвы П.И. Суковнин, А.П. Станиславская и В.А. Павлов.

Намечавшийся ансамбль осуществлен лишь частично. Все выразительные акценты - портик, колонны, арки - были отброшены. Строительство корпуса началось в 1956 году, левое крыло введено в эксплуатацию в 1962 году, полностью здание завершено в 1965 году. С архитектурной точки зрения здание совершенно невыразительное, с монастырским ансамблем оно не может идти ни в какое сравнение. Гибель старинных строений - это потеря не только для верующих людей, но и для всех воронежцев, для градостроительного облика.

Пока место основания воронежской крепости, являвшееся на протяжении веков к тому же религиозным и духовным центром города и епархии, не отмечено никаким памятным знаком. Хотя все экскурсии по Воронежу начинаются именно отсюда, с высокого правобережного холма.

По материалам: Акиньшин А.Н.«Храмы Воронежа»; http://www.vidania.ru/monastery/book_mitrofanovskii_voronez.html

Будучи поначалу рязанским владением, с 1498 года Воронеж стал принадлежать Московскому великому князю, постепенно приобретая значение важного пограничного форпоста и торгового центра, куда многие "езжали торговать". Сказались и тучные земли, из-за которых он и сегодня считается столицей российского Черноземья. Поэтому в 1584-м году царь Фёдор Иоаннович повелел "устроять вновь города и возобновлять старые линии, между коими был обновлен и укреплен Воронеж". Первоначальный каменный собор времён святителя Митрофана был наследником более ранних храмов, и прежде всего деревянной Благовещенской церкви, известной в Воронеже предположительно с 1586 года. Вполне возможно, что и у неё были свои предшественницы, ведь воронежская земля упоминается с древнейших времён, в летописных источниках 1177 года. В точности известно, что в 1625 году, в пору управления воевод Усова и Волынского, была срублена деревянная церковь, простоявшая три года до пожара. Удивительно, но дело дошло даже до царя, и государь Михаил Фёдорович повелел епископу Рязанскому благословить восстановление сгоревшей церкви, что и было сделано в самые короткие сроки. Она, очевидно, и стала прямой предшественницей будущего собора - ровесника Воронежской епархии. Когда в город приехал будущий святитель Митрофан, он увидел "соборную церковь деревянную, от многих лет погнившую так, что и служить в ней не было возможности". Подвижник обратился к Патриарху Иоакиму с просьбой о благословении на постройку нового каменного храма. С этого знаменательного события и началась история нынешнего Благовещенского собора, главного храма древнего города. Существуют разные мнения о дате появления Благовещенской церкви. Так, митрополит Киевский Евгений Болховитинов, известный в научном мире как выдающийся историк, археограф и переводчик, считал годом её основания 1620-й. Авторитетные краеведы Стефан Зверев и Димитрий Самбикин, в свою очередь утверждали, что в этом году шли работы по расширению уже существовавшего Благовещенского храма. А вот епископ и кандидат богословия Николай Поликарпов связывал рождение церкви со временем основания самого города Воронежа, именно с 1586 годом, датой постройки здесь крепости первым воронежским воеводой Семёном Сабуровым.

Год 1682-й стал порой великих свершений в округе, важнейшим из которых было образование Воронежской епархии во главе со святителем Митрофаном (1623-1703). В апреле Патриарх Иоаким посвятил его в епископы, а уже 19 июня пришла царская грамота: одобрить строительство собора и архирейского двора, для чего выделить под застройку немалую территорию, которая ныне располагается на Университетской площади современного Воронежа. Однако даже царь лишь полагает, а казна располагает, и дальнейшую работу над храмом пришлось отложить из-за временных финансовых неурядиц. Тогда святитель решил хотя бы отремонтировать здание, и весной следующего года он бил челом государю с просьбой выделить ему на три года двух плотников, обязуясь оплачивать их труды из средств архирейской казны. Мастеров ранее прислали в Воронеж для постройки парусно-гребных стругов - эти плоскодонные суда в ту пору активно применялись для перевозки людей и товаров. Однако состояние церковного здания стало уже настолько плачевным, что у него начала рушиться кровля, находиться в храме стало опасным для жизней прихожан. Епископ Митрофан вновь обратился к Патриарху Иоакиму с просьбой о постройке нового каменного храма, благо в строительном камне в округе недостатка не было, зато дерево пришлось бы доставлять из дальних лесов за тридцать вёрст. В своё время, ещё будучи в Москве, отец Митрофан позаботился о месте, где должен будет стоять главный воронежский собор. Ему удалось выхлопотать участок земли под строительство храма и обустройство своего архирейского двора. Поэтому работы продолжились сразу после того, как 19 апреля 1684 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Иоаким направил благословенную грамоту на постройку собора, который надлежало освятить в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В процессе возведения Благовещенского собора произошло событие, скорее, из ряда курьёзных, однако имевшее практическую пользу. В 1690 году произошёл конфликт между устроителями храма и местным купцом Федотом Аникеевым. Оказалось, что торговая лавка воронежского предпринимателя загораживала богомольцам выход из храма. Спор был решён далеко не сразу, зато в процессе разбирательства сделали чертежи округи, охватившие весь город и ставшие планом Воронежа конца ХVII столетия, пусть и не досканально точным. На этом плане были запечатлены многие здания, в частности, воронежская крепость и храм, дороги и обозначены городские районы и слободы. Примечательно, что имя автора, создавшего этот уникальный документ, так и осталось неизвестным. Работы шли шесть лет и к 1690 году завершились. На подворье нового храма расположилась и резиденция правящих архиреев, а позднее, с 1745 года, почти 80 лет здесь размещалась Духовная семинария. Верховная власть отнеслась к постройке воронежского кафедрального собора с большим вниманием. Специальным государевым указом для работ выделили 100 пудов железа, а в 1685 году - ещё 200 пудов; вдобавок царь пожаловал храму мельницу на реке Ельце, а к открытию святыни прислал в дар огромный колокол весом 160 пудов. В числе храмов, имевших на протяжении истории Воронежа кафедральный статус, известны Троицкий Смоленский и нынешний Покровский; первым же в этом ряду стал Благовещенский, оставаясь таковым вплоть до 1836 года. При этом святитель Митрофан приложил немало усилий к тому, чтобы этот храм превратился в подлинный центр православия и духовной жизни воронежских земель. Его здание, освящённое в 1690-м, по другим сведениям - в 1692 году, было строгим и величавым. Прямые стены фасадов имели два ряда окон, пятиглавие под сенью крестов возвышалось над деревянной крышей здания. Основной объём храма был дополнен правым приделом, освящённым во имя Архангела Михаила.

В пору становления собора и всей епархии было намало трудностей, в том числе и материальных. Поток подаяний только ещё начинался, иногда элементарно не хватало средств на закупку свечей или ладана и святитель Митрофан был вынужден просить финансовую помощь у казны. В ответ царь велел ежегодно и на "вечные времена" выделять из таможенных доходов 5 рублей на приобретение ладана и церковного вина, а также 5 пудов воска для свечей. Здание Благовещенского собора пережило своего создателя, но ненадолго: через 14 лет после кончины святителя Митрофана оно стало рушиться, сказались близость соседних оврагов и, видимо, недостаточная прочность фундамента. По стенам поползли трещины, и было решено строить новый храм. Основа уже имелась, и собор начали возрождать уже в 1718 году, при митрополите Пахомии (Шпаковском). Работы полностью завершились в 1735-м, а 9 ноября этого года вновь остроенный кафедральный собор освятил епископ Воронежский Иоаким (Струков). Под полами собора решено было создать усыпальницу воронежских архипастырей. В числе первых сюда перенесли останки святителя Митрофана - "в правое крыло собора близ самой южной стены в вышнем первом месте, к углу". Уже тогда многие очевидцы отмечали, что останки воронежского первопрестольника совсем не были затронуты тлением. Забегая вперёд отметим, что храм был закрыт в советское время (1929) безбожными властями в скором времени после того, как оттуда кощунственно изъяли бренные мощи святителя.

Девятнадцатое столетие стало порой процветания кафедрального собора, в течение которой он достраивался и украшался. В 1828 году закончилось строительство почти 75-метровой колокольни. А три года спустя, едва лишь пригрело весеннее солнышко, в храмовом ансамбле собора начался основательный ремонт. Памятуя о прошлых разрушениях, строители первым делом стали проверять прочность фундамента, после чего принялись перестилать полы. Во время работ, уже летом, рабочие добрались до склепа святителя Митрофана и обнаружили, что крышка домовины разрушилась, а мощи праведника остались нетленными. Необходимо было перенести их на время ремонта в Архангельский собор, и 6 августа 1832 года, в церковный праздник Преображения господня, при огромном стечении народа было совершено открытие и перенесение в другой храм мощей епископа Воронежского. Очевидцы утверждали, что к Благовещенскому собору в тот день пришли почти 50 000 человек. Обновлённый и похорошевший, кафедральный собор Воронежа уже на следующий год вновь открыл свои двери. Ко дню возвращения мощей святителя Митрофана в соборную усыпальницу городские купцы установили для них семипудовую позолоченную раку из серебра. Год спустя великий подвижник был прославлен в лике святых РПЦ по инициативе архиепископа Антония (Смирницкого). Именно он в 1834 году предложил основать при кафедральном соборе Благовещенский Митрофанов монастырь, в котором бы сохранялось место пребывания останков главы Воронежской епархии. У благого дела всегда найдётся поддержка, и с приходом осени 1836 года открылись врата святой обители.

Новоиспечённый Митрофановский монастырь в архитектурном плане составил с Благовещенским собором единый ансамбль, весьма органичный, благо его проектировали опытные зодчие. Каждый год в августе сюда съезжались многочисленные паломники - поклониться нетленным мощам святителя Митрофана. Годы, последовавшие после революции 1917 года в России, стали драматичными страницами в истории Благовещенского собора. В новом Благовещенском храме и поныне свято чтится память священномученика российского православия Тихона (Никанорова), архиепископа Воронежского и Задонского. Прославившись благими деяниями на родной новгородской земле, он был назначен на Воронежскую кафедру в мае 1913 года. Здесь он скоро тоже стал известен как мудрый пастырь и энергичный храмостроитель. Именно Тихон выступил с инициативой канонизировать в лике святых своего давнего предшественника, архиепископа Антония (Смирицкого). К предстоящему Поместному Собору Российской Православной Церкви 1917-1918 годов были приготовлены необходимые для канонизации материалы, но помешали разразившиеся в стране революционные события. Согласно весьма устойчивому воронежскому преданию, 27 декабря 1919 года, на третий день светлого праздника Рождества Христова, архиепископ Тихон был повешен красноармейцами на царских вратах иконостаса Благовещенского храма после того, как части белой армии оставили город. По ряду других, более достоверных сведений, он скончался 27 февраля 1920 года во время эпидемии тифа, охватившей Воронеж. В наше время останки архиепископа были перезахоронены в общей могиле воронежских архипастырей на кладбище Алексеево-Акатова монастыря, а на юбилейном Архирейском Соборе 2000 года он был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских. В том же 1919 году советские власти решили захватить Митрофановскую обитель. Первым делом большевики ворвались в Благовещенский собор прямо во время службы и принялись кощунственно глумиться над мощами святого Митрофана, подняв их на ружейные штыки. Спешно организовав "акт вскрытия", они объявили святые мощи поддельными, а сам монастырь - оплотом окопавшихся в нём контрреволюционных сил, который надлежит немедленно закрыть. В обители был спешно развёрнут концлагерь, при этом богослужения в монастырских храмах не прекратились. Сюда стали поступать заключённые, три сотни которых были размещены в монастырских кельях и различных хозяйственных постройках. Чтобы узники не сидели без дела, здесь организовали мастерские - слесарную, гравёрную, сапожную и портняжную.

В Благовещенском и Архангельском соборах продолжались службы, а когда в 1922 году идеологи большевизма инициировали в России раскол её Православной Церкви, Благовещенский собор Воронежа, как главный городской храм был назначен оплотом местного обновленчества. Концентрационный лагерь действовал на территории Митрофановской обители вплоть до 1923 года. А шесть лет спустя городские власти упразднили монастырь и запретили все богослужения в Воронеже. Официальная формулировка причин закрытия Благовещенского собора была обтекаема и расплывчата - "на нужды социалистического строительства". Следующим шагом облеченных властью безбожников стала передача святых мощей первого епископа Воронежского в городской краеведческий музей. После этого на площади у закрытых дверей Благовещенского собора были устроены кощунственные "народные гулянья" с песнями и плясками под целых пять городских оркестров, грамогласно исполнявших революционную музыку победившего пролетариата. Здание Благовещенского храм передают в распоряжение городского ломбарда, но уже летом 1930 года горсовет отменил это решение и стал вынашивать планы размещения на всей территории закрытого Митрофановского монастыря Фтизиатрического института. Планам этим по каким-то причинам сбыться не удалось, и некоторое время пустующие помещения занимал областной архив - нередкий удел зданий православных храмов при советской власти. В пору Великой Отечественной войны Воронеж с июля 1942 года до окончания января 1943 года был поделён воюющими сторонами на две части: правобережную часть города оккупировали немцы. Для эффективной корректировки ведения огня гитлеровцы оборудовали на колокольне Благовещенского собора наблюдательный пункт, и поэтому на ней был сосредоточен особенно плотный огонь советской артиллерии с левого берега. В результате к моменту освобождения города храм был почти полностью разрушен, но даже это не слишком бросалось в глаза на фоне всеобщего бедствия - весь Воронеж, обезлюдевший за время битвы на его улицах, лежал в руинах. Разумеется, какие-то строения Митрофановской святой обители можно было попытаться отремонтировать и возродить; не случайно уже в 1943 году немало воронежцев поселилось в уцелевших монастырских зданиях. Однако решение советских властей было столь же безапелляционным, сколько и огульным: снести с лица земли все руины и постройки Митрофановского монастыря! Вместе с другими строениями погибли и уцелевшие части церковной и исторической святыни Воронежа - Благовещенского кафедрального собора. Это произошло в 1950 году, после чего на освободившейся земле началось строительство глваного корпуса университета и прилегающей к нему будущей площади.

Из журнала: "Православные Храмы. Путешествие по святым местам". Выпуск №385, ООО "Де Агостини", 2020

Комментарии и обсуждение