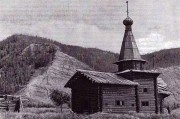

«…Выше уже упоминалось об одном из самых поразительных открытий последнего времени городе Зашиверске на Индигирке, старинной русской крепости, возникшей в первой половине XVII века за Полярным кругом, в дальних просторах сибирской лесотундры, где к нашему времени сохранилась лишь церковь.

Тысячи и тысячи непроходимых верст отделяют легендарный Зашиверск от европейской России. Вокруг не Олонецкий край, не Поморье или верховья Северной Двины, а якутская лесотундра, суровая и безмолвная в длинную полярную ночь, фантастически красочная в короткое арктическое лето. А между тем перед нами - памятник народного зодчества, поразительно напоминающий уже знакомые нам церкви и часовни Московской Руси. Ядро этой церкви - высокий и сравнительно узкий четверик, срубленный из мощных, потемневших от времени лиственничных бревен. Четырехскатная крыша переходит в восьмерик, увенчанный великолепным шатром - стройным, высоким, устремленным вверх. Сохранились и чешуйчатая главка на барабане, и тонкий крест, обозначающий высшую точку постройки. Другая главка таких же строгих, изысканных очертаний стоит на тесовой бочке, покрывающей алтарный прируб. С запада к церкви пристроена обширная трапезная, а с северной и западной сторон когда-то была открытая галерея; сохранились бревна-выпуски, на которых она покоилась.

Все в Спасо-Зашиверской церкви, начиная от плана, общей традиционной композиции «шатровый восьмерик на четверике с трапезной», пропорций, отношений шатра к восьмерику и четверику, главки к шатру и кончая кровлей алтарной бочки, оконными и дверными проемами, способом рубки углов и т.д., обнаруживает самое близкое, «кровное» родство с народным деревянным зодчеством европейского Севера. И разве только материал, на которого сложена церковь в Зашиверске, отличает ее от других: ни сосны, ни ели, ни осины, идущих на лемех, в тех краях нет, и потому строители пользовались местной лиственницей.

Когда мы говорим об общности архитектуры Зашиверской церкви и зодчества Московской Руси, то имеем в виду не только внешнеформальное сходство, хотя оно тоже тут есть, не только типологическую близость, но прежде всего единство творческого метода, которое лежит в основе памятников народного зодчества и определяет их сходство даже при совершенно разных внешних признаках. Словом, все нити, из которых сплетена архитектурная ткань Зашиверской церкви, тянутся к деревянному зодчеству Московской Руси ХѴІІ века. А сама она типичное произведение древнерусского деревянного зодчества и живое воплощение его архитектур- но-строительных традиций.

Архитектура Зашиверской церкви, прекрасная, чистая и незамутненная чуждыми влияниями, - это само олицетворение эстетических идеалов древнерусского деревянного зодчества. В ней нет ни одной детали, ни единого штриха, которые бы не радо вали глаз гармонической слаженностью и соразмерностью частей и целого, тонкой прорисовкой силуэта, точно найденными пропорциями и органической связью пространственной средой. Даже в нынешнем виде - без галереи и крыльца - она не потеряла свой художественный образ и свои качества произведения большого и высокого искусства.

Самая характерная и типичная особенность древнерусского зодчества - неразрывное единство конструктивной и художественной формы - воплощена в архитектуре этой церкви с абсолютной полнотой в каждой ее части и детали, от сруба до креста. Тут нет ни одного элемента поверхностного украшательства, ни одной декоративной детали, которая не несла бы конструктивно-технической функции.

И еще одна общая особенность народного зодчества: дерево здесь не только материал конструкций, но и материал архитектуры как искусства. Живописная пластика бревенчатого сруба и ритмические ряды пикообразных концов кровельного теса, гладкая поверхность шатровых граней и насыщенное светотенью лемеховое покрытие глав, разные размеры и форма оконных проемов - все это, как и многое другое, слагается в единую систему художественной выразительности. композиционным стержнем этой системы служит контрастное противопоставление разных частей зданий не только по форме и размерам, но по-разному обработанных, с разной фактурой.

Зашиверская церковь - единственный нашей стране памятник древнерусского деревянного зодчества, сохранивший столь полно свою подлинную архитектуру. И зодчество Севера, и архитектура Сибири это лишь местные разновидности художественной и архитектурно-строительной культуры Московского государства. Все дело в том, что основы этой культуры, воз росшей на исконных землях Московской Руси (а корни ее уходят в Киевскую Русь, Владимиро-Суздальское княжество и Великий Новгород) сохранились лишь в маленьких, порой случайных фрагментах, а ветви ее простерлись и к Заонежью, и к Архангельску, и даже в Сибирь к далекому заполярному Зашиверску…»

Источник: Ополовников А.В. Русский Север. М.,1977, стр. 194-202

https://www.booksite.ru/fulltext/opolovnik/text.pdf?ysclid=mh1v78rcvc240591061

Комментарии и обсуждение

Спасо-Зашиверская церквь единственная сохранившаяся шатровая церковь Сибири на территории от Урала до Тихого океана. В этом году церковь отмечает свой 300-летний юбилей: она была построена в городе Зашиверске мещанином Михаилом Хабаровым в 1700 году. Город, основанный в 1639 году динамично развивался, но после эпидемии черной оспы в 1863 году закончил свое существование. Чудом уцелела только церковь. Однажды ее увидели летчики и рассказали об этом академику Окладникову. Он и организовал экспедицию. Деревянную церковь, которая была заброшена на протяжении ста лет, разобрали и заново собрали уже под Новосибирском.

Источник: сайт «Образование и Православие» Новосибирской митрополии

Перевезена в Историко-архитектурный музей СО РАН в Новосибирске